HOME >

“燃料電池車”元年は2015年になりそうです☆

2013.08.02|shiozawa

“低炭素社会”。

CO2などの温室効果ガスによる地球温暖化を食い止めるために、

“炭素”を少しでも使わず過ごせる社会

とのことですが省エネや自然エネルギー発電など最近では色々な方法により進められています。

今回はその中の“燃料電池”普及による低炭素社会を実現に関するお話です。

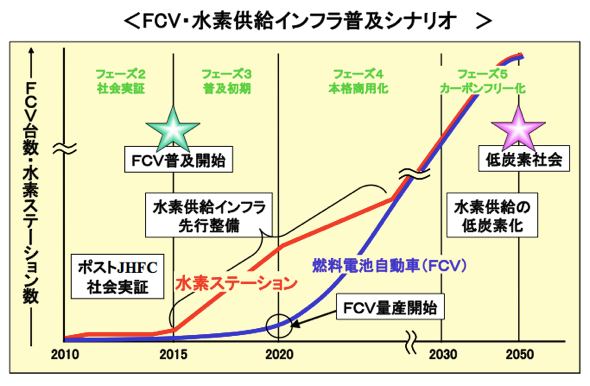

国は今回、“燃料電池”の普及による低炭素社会実現にすこしずつ動き出しました。

■水素が変える日本の電力 発電の代替・補完も視野

水素社会を巡る動きが再び活発化してきた感がある。

6月に発表された「日本再興戦略」のなかで、「水素供給インフラ導入支援、燃料電池自動車・水素インフラに係る規制の見直し」という項目が立てられ、

「2015年の燃料電池車の市場投入に向けて、燃料電池自動車や水素インフラに係る規制を見直すとともに、水素ステーションの整備を支援することにより、世界最速の普及を目指す」

という一文が明記された。

引用:日経新聞

つまり、あとたった2年で本格的に燃料電池自動車が市場に出回るようなるということですが、

今回、国を上げて普及を加速化させるためのインフラ支援しますよとの事。

ちなみにこちら、トヨタが2015年の発売を示唆する燃料電池自動車です。

<トヨタの燃料電池車「FCV-R」>

めちゃくちゃ近未来的でデザインはカッコイイです。

では、

この燃料電池車ってホントに実現できるの?

数年前までは1台製造するのに1億円くらいコストがかかるって言ってたけどどうなの?

ということですが、現在の見込みは以下のようです。

■燃料電池車以外の活用にも注目

実際、自動車メーカーは、15年には充填時間3分で700キロメートルの走行が可能なモデルを量産できるとの見通しを示している。

6月26日には自民党議員による「FCV(燃料電池車)を中心とした水素社会実現を促進する研究会」も設立された。

ここで重要なのは、水素燃料電池で自動車を動かすというシナリオだけに光を当てることではない。

水素を使った発電で、既存の化石燃料や原子力による発電を代替、補完することの可能性も検討の視野に入れておくことだろう。

引用:日経新聞

価格のことは言っておりませんが思ったより政府は強気で前向きな予測のようです。

それに加えて、燃料電池普及を進める動きが最近ありましたのでご紹介☆

■燃料電池車の国際安全基準に日本の基準が採用 (2013.7.11)

6月24日~28日にスイス・ジュネーブで開催された国連欧州経済委員会の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第160回会合で、水素燃料電池自動車の安全性に関する国際基準が成立した。

2005年に国土交通省が策定した安全基準の大部分が盛り込まれ、今後、日本の自動車メーカーが開発競争で優位になる見込みだ。

WP29は、国連で自動車の世界的な基準調和を議論する唯一の場。

各国は今回採択された世界統一基準に基づいて法律などを定めるため、現在の基準を変更しないで済む国産メーカーにとっては朗報といえる。

引用:産経ニュース

日本の安全基準が採用されたということで、これは大きな前進ではないでしょうか。

ホンダやトヨタなど、燃料電池車開発を積極的に進めている国産メーカーは、わざわざ新しいルールに合わせこんだ設計に変更する必要がないわけです。

さらにさらに燃料電池車の開発を促進する新しい業務提携です。

■燃料電池車 主戦場に ホンダ、GMと提携 開発へ世界3陣営

ホンダと米ゼネラル・モーターズ(GM)は2日、燃料電池車などの共同開発で提携すると正式発表した。

両社の提携で燃料電池車の開発は、トヨタ自動車と独BMWのグループなど大きく3グループに集約される。ホンダとGMは同分野の豊富な特許を生かして開発を加速する。

開発競争が激化することで製造コストはさらに下がりそうだ。

燃料電池車は水素と酸素を反応させて電気を起こしてモーターを回す。

次世代エコカーの一つである電気自動車(EV)に比べ、燃料の補給時間が短く走行距離も長い。

ハイブリッド車(HV)やEVが化石燃料などで発生させた電気を動力源にしているのに対し、燃料電池車の燃料は自然界に無尽蔵にある水素と酸素で排出するのも水だけ。

次世代エコカーの大本命と目され、数年後の量産化を目指して各メーカーが開発にしのぎを削っている。

引用:日経新聞

最近ではハイブリッドカーや電気自動車などがかなり普及しておりますし、

なぜ燃料電池車なの?

といった疑問もあると思います。

その理由は以下の通り。

燃料電池車は電気自動車に比べると複雑な仕組みだ。

それでも一足飛びに電気自動車に進まず、燃料電池車の開発が続いている背景には、電気自動車が抱える大きな問題がある。

「電気自動車が流行りだが、行動範囲が狭い、充電に時間がかかる」と、経済産業省 燃料電池推進室の飯田健太室長は話す。

電気自動車の課題は、一回の充電で走行できる距離が短いことだ。

“チョイ乗り”がメインの用途であり、すぐさまガソリン車にとって代わるには厳しい。

一度に長い距離を走れるようにするには、大きく重く高価なバッテリーをたくさん搭載しなくてはならない。現実的な航続距離は100キロメートル程度と見られており、改善していくにはバッテリー技術の進歩が必須だ。

燃料 中間 エンジン ガソリン車 石油燃料 - 内燃機関 ハイブリッドカー 石油燃料 エンジンを使って発電 内燃機関/モーター 燃料電池車 水素 燃料電池で発電 モーター 電気自動車 電気 - モーター

燃料電池車は、まさに電気自動車とガソリン車のいいとこ取り。

しかしまだ実用には時間がかかる。「2015年に一般販売開始。2025年には補助金なしで、燃料電池車が自立的に販売できるようにしたい」(経済産業省の飯田氏)というのが現在のスケジュールだ。

引用:ECO誠

2015年の燃料電池車の本格発売を皮切りに市場は一気に普及に向けた流れが進みそうです。

それは企業だけでなく、政府の力も一体となっていくわけですから、可能性一層高まりました。

まだ見たのことも乗ったこともない“燃料電池車”色々な意味でとっても楽しみです。

ありがとうございます。

※こちらが“燃料電池のしくみ”を簡単に解説する動画