HOME >

早く完成してほしい”ナノマシン”

2015.01.09|shiozawa

“ナノマシン”。

マシンというと、ロボットのようなものを想像しますが、

こちらの赤い砂のようなものが

ナノマシンなのだそうです。

では、はたしてこの赤い砂のどこら辺がマシンなのでしょうか。

■ナノマシン、自分専用の「病院」が体の中を駆け巡る未来の医療は、すぐそこに

いま、ひとりの工学者がつくった「マシン」が医療の世界で注目を集めている。

抗がん剤を包んだ一種のカプセルで、血液中に流すと、がん細胞とぶつかった際にだけその細胞膜のなかに取り込まれ、関係のない細胞を傷つけることがない。

この「ナノマシン」を開発した東京大学の片岡一則教授のもとを訪ね、工学的見地から医療の可能性について語ってもらった。

<片岡一則教授>

実は片岡は医学部の出身ではない。

工学部で化学を研究する過程で、医療への応用に興味をもったという。

そうして始めた研究は、いまや日本における医療と工学の共同研究の先駆けと言われている。

そんな彼は、自動的に病気を治療してしまう「体内病院」をこう考えている。

「医療機器の歴史を見れば、松葉杖から始まって、体外型の人工臓器、体内型の人工臓器というふうに小さくなり、からだの中にどんどん入ってきました。そこで今度は、からだの中でいつでも診断治療を行えるようにする。それがナノテクノロジーによる体内病院です」

病院に行かなくても、血液中を泳ぎまわるロボットが病気を見つけて、勝手に治療してくれる──そんなSFのような「体内病院」の夢を語るのは、東京大学医学系研究科の片岡一則教授である。

実は、彼の言うナノマシンは、電子回路で動くロボットなどではない。

抗がん剤を包んだ一種のカプセルである。

このカプセルを血液中に流すと、がん細胞とぶつかった際にだけ、その細胞膜の中に取り込まれる。

すると今度は、がん細胞の内部で化学反応が起きてカプセルが分解され、抗がん剤が放出されるのである。

通常の抗がん剤は直接に血液中に流すため、他の健康な細胞も傷つけてしまう。

しかし、片岡教授のカプセルの場合は、がん細胞にしか反応しないため、関係のない細胞を傷つけることがない。

引用:Wired.jp

この赤い砂が体の中に入ると、がん細胞にのみ反応して、その中に入っている抗ガン剤を放出する!

どうしてそんなことができてしまうのかさっぱりですが、この話だけでもとんでもなく画期的な発明である事がわかります。

以下の動画が非常にわかりやすくて面白いです。↓

さらにさらに、

これだけでも十分にすごい話に思えるが、片岡教授はさらに技術を進歩させていくつもりだという。

教授は、その方向性を工学部の出身者らしく、こう語る。

「ナノマシンを使えば、細胞の上に抗原タンパク質などを自在に並べることができるようになると思いますね。分子の集積技術ですよね。現代のテクノロジーの方向は、単に小さくしても仕方なくて、そこに機能が集積されて、精密になっていくというものです。iPhoneもそうですよね。そうなれば、まさに”人工”免疫系ですよ」

さらに片岡教授はナノマシンをより自由にコントロールできるように研究をしているご様子。

この究極のマシンが完成すれば、現在は必要な外科手術もなくなり、お薬感覚でナノマシンを服用するだけで体中の病気を限りなく少ない負荷で治療する事ができます。

歳をとればとるほど、皆がいくつか持病を抱えて通院するものです。

皆が待ち望んでいる究極の発明になる可能性を秘めています。

完成したらぜひノーベル賞を☆

ありがとうございます。

なんだかよくわからない生物選手権

2014.12.23|umiushi

なんだかよくわからないタイトルですが、その前に。

本日は今上陛下のお誕生日であります。

ご高齢ながら各種の公務をこなされる一方、生物学者、特に魚類学者としても著名で、ハゼ類の分類の大家であらせられます。

先帝も生物学者として有名で、というか天皇家は代々生物学に造詣が深い方が多くいらっしゃいます。

そういうわけで「へんないきもの」をご紹介したく思います(強引)。

といっても上記リンク先にて色々語りつくされている感もありますので、かぶらないように探すのに苦労しました。以下順不同で4つほど挙げてみたいと思います。

のっけから絶滅生物で恐縮ですが、恐竜の一種ですね。恐竜はメジャーな動物ではありますが、中には奇天烈な奴もいます。これはその一例でして、

・首も前脚も長い

・前脚に巨大なカギ爪がある

・獣脚類なのに草食

と、変なところがいっぱいあります。こんなデザインの動物はなかなかおりませんですよ。

最後の項目はちょっと解説が必要かもしれませんが、獣脚類ってのはティラノサウルスに代表される、肉食の連中でして、この中から現在の鳥類も誕生しております。

こいつら

の仲間なのに草食、というのが何を考えてるのか分からない生物であります。

テリジノサウルスはそれでも「恐竜である」「つまり脊椎動物である」というわけで、体があって手足があって、という基本設計は納得できると思います。そういう伝でいけばヘビなんかは手足なくしちゃったわけで、十分に「へんないきもの」と言えると思いますが話戻してホロプスとは。

なんでしょうこれは・・・

海底からいきなり手が生えている、というか、

マドハンド

みたいなことになっておりますね。日本語はおろか英語でもwikiが無くてですね、上記リンク先はなんとオランダ語のwikiでして、そんなもん読めるわけもなく。

色々な情報を総合しますと、棘皮動物(ウニとかヒトデとかナマコとか)のウミユリ類の一種らしいです。ウミユリじたいがリンク先によりますとなかなかに奇天烈ではありますが、その中でも奇天烈具合がぶっとんでおります。ホロプスAは なかまを よんだ!

へんないきもの、と言うと無意識に動物を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし「いきもの」には植物も入ってますよね。というわけでこちら。

絞め殺し植物や絞め殺しのイチジクなどとも呼ばれる。他の植物や岩などの基質に巻きついて絞め殺すように(あるいは実際に殺して)成長するためにこの名前が付いている。

他の生物を殺す植物と言いますと、食虫植物や有毒植物が思い浮かびますが、まさか絞め殺すなんて方法があるとは思いませんでした。初めて聞いたときは「自分も死ぬのに何故親木を殺すのか」と思ったのですが、

「絞め殺し」の結果として宿主側の植物が枯死した場合には、絞め殺しの木の中心部分(宿主植物があった部分)が円筒形の空間となり、しばしば空いたまま残る(”columnar tree”)。

だそうで、はたして自分で立っていられるのでありました。うーむしぶとい。

「いきもの」には菌類も含まれるはずです。というわけでカビやキノコのなかでもそのおっかなさが群を抜いているこちらをご紹介。

強い毒性を持ち、食べると死亡することがあり、触ることも危険である。

カエンタケのカエンはそのものずばり火炎(火焔)でございます。

致死量はわずか3g(子実体の生重量)程度ときわめて強力である。日本では6例ほどの中毒事例が報告され、計10名の中毒患者が出ており、そのうち2名は死亡している。また、さわるだけでも皮膚がただれる。

食べて中毒、というのなら分かるのですが、触っただけで皮膚がただれるとは穏やかではありません。形状もキノコっぽくないうえ、その毒性が奇天烈かと思いご紹介した次第です。

それにしても世の中変わった生き物が多いですね、ということで、生物学者でもあらせられる天皇陛下のお誕生日にちなんでみました。我ながら強引な展開にめまいがします。

東レの炭素繊維の将来性!

2014.12.12|shiozawa

炭素繊維。

見た目は黒い糸のようですが、

強度なんと鉄の10倍、なのに重さはわずか1/4。

とても丈夫でかつしなやかで軽い新素材。

レーシングカーや

ゴルフのシャフトなど

多岐にわたって使われているようです。

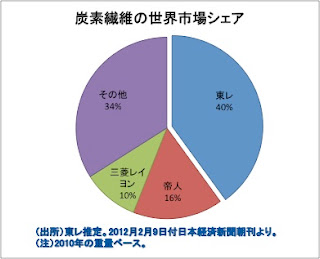

そんな炭素繊維市場のリーディングカンパニーである“東レ”が最近、大型受注を契約したようです。

素材なので地味ではありますがすごいです。

■東レの炭素繊維、米国で飛躍 ボーイングと1兆円契約 2014/11/17

東レは17日、米ボーイングから航空機向け炭素繊維複合材を1兆円分受注すると正式発表した。

過去最高の取引額となり、東レは1千億円を投じて米国に工場を新設する。

既存工場とあわせると、米生産が初めて日本国内を上回る。

両社は事業拡大に向けて、複合材などの共同開発を始めることを明らかにした。

商業生産開始から約40年を経て、東レの炭素繊維事業は新たな段階に入る。

■異例の共同会見

「1兆円の受注は粘り強く取り組んできた成果。次の40年をみすえた関係強化に乗り出す」。

東レの日覚昭広社長は17日、ボーイングのジョン・トレーシー最高技術責任者(CTO)と開いた記者会見で語った。

世界数千社の納入企業を抱えるボーイングが、素材メーカー1社と共同記者会見を開くことは異例だ。

「炭素繊維複合材の技術力や安定した供給力で、東レは最も優れた企業」。

トレーシーCTOが笑顔で語る言葉の端々には東レに対する信頼があらわれていた。

引用:日経新聞

との事で、飛行機に使用するための炭素繊維を東レが超大型企業に長期で一社供給の独占。

すごい。

それにしても1兆円は大きすぎるのでは?と思いましたが、

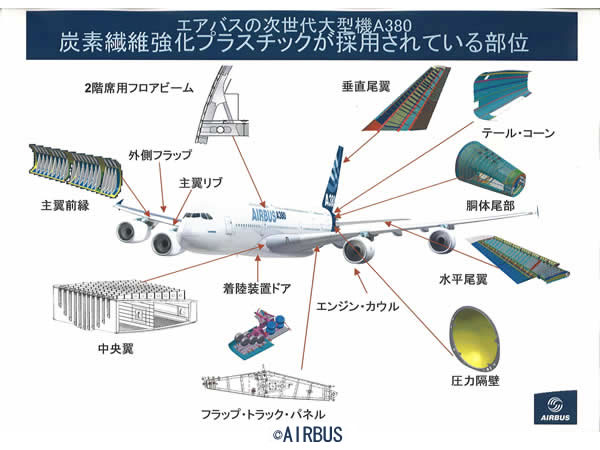

実は思っている以上に飛行機は炭素繊維でできているようです。

その最新飛行機1基に置ける炭素繊維が占めている割合がよくわかるのがこちら。

いろんな素材で出来ていますが、約半分のパーツは炭素繊維からできているんですね。

外装ボディはほぼ炭素繊維で作られているようです。

さらに、

ついに世界で初めて一般販売されるトヨタの水素電池自動車”MIRAI”。

実は色々なコアな部分に東レ製の炭素繊維が使われているようです。

■トヨタの燃料電池自動車「MIRAI」に東レの炭素繊維材料が採用

~世界初※、自動車構造部品への熱可塑CFRP採用~レ株式会社が展開する炭素繊維材料が、このたび、トヨタ自動車株式会社が本年12月より発売する燃料電池自動車「MIRAI」に採用されました。

今回、「MIRAI」に採用された東レの炭素繊維材料は、

①自動車構造部品向けに開発した熱可塑性炭素繊維複合材料(熱可塑CFRP)

②燃料電池スタックの電極基材用カーボンペーパー

③高圧水素タンク用高強度炭素繊維

の3つです。

引用:東レ

肝心要の水素電池のタンクが東レ製の炭素繊維でできているなんて!

これは驚きです。

炭素繊維市場でトップをひた走る東レ。

すごいですね。

この爆走は当分続きそうです。

ありがとうございました。

H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げまであとわずか☆

2014.11.28|shiozawa

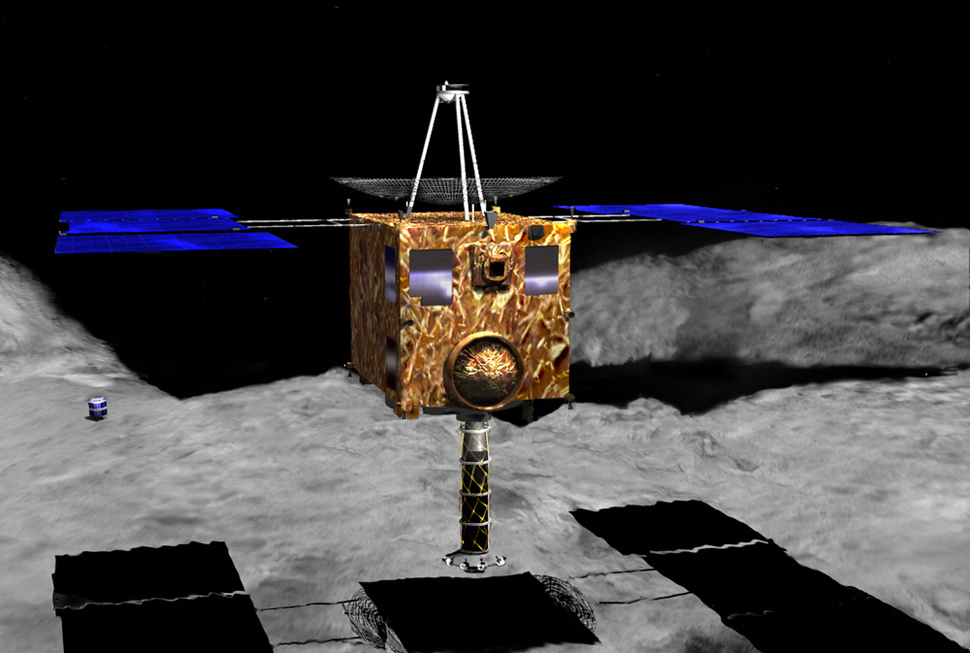

小惑星探査機“はやぶさ”が地球に帰還してから早やくも4年。

そんなはやぶさの後継機の“はやぶさ2”が今月の11日に長い旅へと飛び立ちます。

■H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げ日時決定

2014年9月30日、JAXA宇宙航空研究開発機構は、小惑星探査機『はやぶさ2』および相乗り小型副ペイロード3機を搭載したH-IIAロケット26号機の打ち上げを2014年11月30日午後1時24分48秒と発表した。

「はやぶさ2」および3機の相乗り小型ペイロードはH-IIAロケット26号機(202型)は、2014年11月30日午後1時24分48秒に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定。

小惑星「1999 JU3」を目指し、往復6年間の探査を行う。

引用:Response

帰還は約6年後ということで東京オリンピックの年の2020年あたりでしょうか。

ところでは前機のはやぶさと今回のはやぶさ2ではスペックがどう異なるのでしょうか。

◆技術を洗練

はやぶさ2はH2Aロケットで種子島宇宙センター(鹿児島県)を出発。

約1年後、地球の引力を利用して加速する「スイングバイ」と呼ばれる軌道変更を行い、目的地の小惑星「1999JU3」を目指す。

小惑星には2018年夏に到着。

約1年半をかけて内部の物質採取や地表の観測などを行う。

物質を収めたカプセルは20年末の帰還時に本体から切り離され、オーストラリア南部のウーメラ砂漠に落下する。

往復で6年間、約52億キロの長旅だ。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の国中均(ひとし)プロジェクトマネージャは「初代は挑戦的な計画をこなした一方、多くの故障や失敗も経験した。それを踏まえ、はやぶさ2は技術の洗練に注力し、大変優れたものが出来上がった」と強調する。

新旧はやぶさの装備の目玉は、主に往復の航路で使う「イオンエンジン」。

燃料のキセノンガスをイオン化して電圧をかけ、加速して噴射する。

燃費に優れる半面、従来の方式は耐久性が低いのが難点だった。このため初代はやぶさは、ガスをイオン化する際にマイクロ波を使うことで耐久性を高める新手法を採用。

それでも故障が相次ぎ、残った機能をやりくりして何とかしのいだ。

今回はイオン化する際の高温に耐えるようエンジンの構造を工夫して長寿命化を図ったほか、推力を2割向上させている。小惑星での離着陸などに使うのは「化学エンジン」。

初代は着陸後に異常が起きて燃料が噴出し、さらに配管内が凍結して使えなくなった。

この影響で機体は制御不能に陥り、太陽電池パネルを太陽の方角に向けられず電源を喪失。

回復までの約7週間にわたり通信が途絶した。◆制御装置を温存

今回は配管が破損、凍結しないよう溶接箇所を減らしたり、2系統ある配管を別々に温めたりする対策を取った。

はやぶさ2の外観で、初代とはっきり異なるのは機体上部のアンテナだ。

おわん形のパラボラアンテナを平面タイプに変更することで軽量化した。

使用する周波数帯も追加し、初代の4倍の高速通信が可能に。通常は初代と同じ周波数帯で地球と交信するが、小惑星から大量の観測データを送る際に高速通信が威力を発揮する。

引用:産経ニュース

今回の旅も50億キロ越えの長旅の計画☆

はやぶさでトラブル続きだったイオンエンジンもしっかり進化し、アンテナや通信技術などあらゆるものがしっかり対策されているようです。

それもそうですね。

初代はやぶさが飛び立った2003年からすでに11年。

この11年間の技術的進歩はとても大きなものでした。

また、今回のはやぶさ2には小型の表面探査ロボを搭載しているようです。

■30日打上げの「はやぶさ2」、国内5大学共同開発の小型表面探査ロボットを搭載

東北大学は、国内の5大学による大学コンソーシアムが共同開発した小型表面探査ロボット『MINERVA-II-2』が「はやぶさ2」に搭載され、11月30日に小惑星に向けて打上げられると発表した。

はやぶさ2は、有機物や水が含まれた物質があると考えられる小惑星「1999JU3」から試料を持ち帰るサンプルリターンを主たる目的としている。

同探査機には、小惑星の表面に降り立って科学観測、移動探査するための小型ロボットが計4機搭載される。

MINERVA-II-2は、2011年春に国内の大学研究者からなるコンソーシアムが共同で開発した。

はやぶさ2が小惑星に到着した後表面に投下され、重力が小さい環境での移動機構を検証するための工学実験を中心に、カメラ画像撮影などのミッションを行う。

開発では、東北大学が全体の取りまとめと、微小振動によるマイクロホップ型移動機構の開発を担当した。

また、山形大学がバイメタルを使った環境駆動型移動機構、東京電機大学が永久磁石を使った内部撃力型移動機構、大阪大学が板バネを使った弾性エネルギー開放型移動機構、東京理科大学が搭載カメラ系をそれぞれ開発した。

2003年に打上げられた初代「はやぶさ」にも、小型探査ロボット『MINERVA』が搭載されたものの、小惑星表面に着陸できなかった。

今回は計3機のMINERVA-IIローバーが搭載され、表面探査を実施する。特に大学コンソーシアムが担当した『ROVER 2』では、微小重力表面移動に関する新規技術に挑戦する。

引用:Response

合計で4台も地上探査機を搭載してるようです。

また、1kmも満たない小惑星ながらも微量ながら重力があるということで、特殊な技術で地上を移動できるようです。

それにしても前回のはやぶさにも地上探査機を搭載していたということは知りませんでした。

今回は最低でも1台はうまく上陸し、調査できるといいですね。

それよりなにより、まずは小惑星探査機「はやぶさ2」を載せたH-IIAロケット26号機が無事打ちあがり、計画通りの軌道にのれますように。

ありがとうございます。

空中にタッチパネル☆

2014.10.24|shiozawa

“感触”。

それは何かを触った時に感じるものですが、当然何もないと感触はありません。

ただ、私達のいる地球上は空気というモノに満たされていますので、空気に触れている以上は常に感触があるはずです。

ということで、

パネルがない空間なのに、タッチパネル操作できてしまうちょっと不思議な動画。

■空中触覚タッチパネル (東京大学大学院 篠田・牧野研究室)

空中に浮かぶ映像に手を触れて、触感を感じながらタッチ操作するための技術を提案します。

近年、種々の空中映像投影技術が提案されていますが、そこには接触感が伴わず、手を伸ばしてもすり抜けてしまうという問題がありました。

特に入力インターフェースとして用いる場合、接触感の欠如は指先ストローク範囲の認識を曖昧にし、操作性を著しく損ないます。

本技術では、市販の空中映像技術に超音波を重畳することで、映像に触感を付与します。

超音波と空中映像の伝搬軸を矛盾なく重ね合わせるために、結像素子の表面で超音波を反射させます。

指先で映像に触れた位置・タイミングをセンシングし、それに応じた物理的な力を提示することで、現実の物体に触れたかのような感覚を与えます。

この技術により、あたかもパントマイムをするかのように空中映像の上で指先をガイドして正確にタッチ操作をすることが可能になります。

物理的なパネルを排することで、例えば料理中や手術中のように手が汚れた状態であっても使えるタッチパネルが実現されます。

また、パネル上に指紋が残らないため、セキュリティ面でも衛生面でも優れたキー入力が可能になります。

そう。

常に私達が触れている空気。

その空気に強い振動を与えて、宙に浮かぶ映像に触ってるかのような感触をあたえる事が出来てしまうようです。

映像を見ると、すごく自然にタッチパネルのボタンを押しているように見えます。

この“空中感触タッチパネル”。

なんと、日本科学未来館で開催中の“DIGITAL CONTENT EXPO”で体験できるようです☆

10月23日~26日までとの事なので、ちょうど今週末がチャンスです。

興味のある方は是非。

他にも、超音波ではないですが“小さな風”を感触として使ったもの。

■空気でゲームを体感できる装置

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xaFBjUJj00M

こちらは、

表面をなぞる際に与えられる電気で、あたかも立体的に感じさせる事ができるスクリーン

■「立体的な感触」を得られるタッチスクリーン「Touch Surfaces」

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zo1n5CyCKr0

感触というものは思っている以上に騙されやすいものなのかもしれません。

まだまだ小型化が難しそうですが、

将来的には携帯電話から感触のある超音波が出て、空中感触タッチパネルができてしまうかもしれません。

そうなれば、わざわざちっこい画面を触らずにも操作できてしまうかもしれません。

床から超音波が出れば、固い床もまるでフワフワの布団のように感じるかもしれません。

なんか面白そうですね。

ありがとうございます。