HOME >

身体を動かすだけで音楽を生み出せる「KAGURA」が凄い!

2015.01.17|saito

intelが主催する「Intel® Perceptual Computing Challenge 2013」でグランプリを受賞した

「KAGURA」というシステムは、

距離認識やジェスチャー認識など、

直感的な操作をもとに楽器演奏ができる次世代のアプリだ。

これを使えば、音楽がなければ難しかったダンサーなども全て自分でパフォーマンスをする事が

出来るようになるかも!

ニコファーレにこのシステムを埋め込んだら楽しそうだなぁ。

2015年も続々と新しい技術が開発される予感がしますね!

ありがとうございます。

早く完成してほしい”ナノマシン”

2015.01.09|shiozawa

“ナノマシン”。

マシンというと、ロボットのようなものを想像しますが、

こちらの赤い砂のようなものが

ナノマシンなのだそうです。

では、はたしてこの赤い砂のどこら辺がマシンなのでしょうか。

■ナノマシン、自分専用の「病院」が体の中を駆け巡る未来の医療は、すぐそこに

いま、ひとりの工学者がつくった「マシン」が医療の世界で注目を集めている。

抗がん剤を包んだ一種のカプセルで、血液中に流すと、がん細胞とぶつかった際にだけその細胞膜のなかに取り込まれ、関係のない細胞を傷つけることがない。

この「ナノマシン」を開発した東京大学の片岡一則教授のもとを訪ね、工学的見地から医療の可能性について語ってもらった。

<片岡一則教授>

実は片岡は医学部の出身ではない。

工学部で化学を研究する過程で、医療への応用に興味をもったという。

そうして始めた研究は、いまや日本における医療と工学の共同研究の先駆けと言われている。

そんな彼は、自動的に病気を治療してしまう「体内病院」をこう考えている。

「医療機器の歴史を見れば、松葉杖から始まって、体外型の人工臓器、体内型の人工臓器というふうに小さくなり、からだの中にどんどん入ってきました。そこで今度は、からだの中でいつでも診断治療を行えるようにする。それがナノテクノロジーによる体内病院です」

病院に行かなくても、血液中を泳ぎまわるロボットが病気を見つけて、勝手に治療してくれる──そんなSFのような「体内病院」の夢を語るのは、東京大学医学系研究科の片岡一則教授である。

実は、彼の言うナノマシンは、電子回路で動くロボットなどではない。

抗がん剤を包んだ一種のカプセルである。

このカプセルを血液中に流すと、がん細胞とぶつかった際にだけ、その細胞膜の中に取り込まれる。

すると今度は、がん細胞の内部で化学反応が起きてカプセルが分解され、抗がん剤が放出されるのである。

通常の抗がん剤は直接に血液中に流すため、他の健康な細胞も傷つけてしまう。

しかし、片岡教授のカプセルの場合は、がん細胞にしか反応しないため、関係のない細胞を傷つけることがない。

引用:Wired.jp

この赤い砂が体の中に入ると、がん細胞にのみ反応して、その中に入っている抗ガン剤を放出する!

どうしてそんなことができてしまうのかさっぱりですが、この話だけでもとんでもなく画期的な発明である事がわかります。

以下の動画が非常にわかりやすくて面白いです。↓

さらにさらに、

これだけでも十分にすごい話に思えるが、片岡教授はさらに技術を進歩させていくつもりだという。

教授は、その方向性を工学部の出身者らしく、こう語る。

「ナノマシンを使えば、細胞の上に抗原タンパク質などを自在に並べることができるようになると思いますね。分子の集積技術ですよね。現代のテクノロジーの方向は、単に小さくしても仕方なくて、そこに機能が集積されて、精密になっていくというものです。iPhoneもそうですよね。そうなれば、まさに”人工”免疫系ですよ」

さらに片岡教授はナノマシンをより自由にコントロールできるように研究をしているご様子。

この究極のマシンが完成すれば、現在は必要な外科手術もなくなり、お薬感覚でナノマシンを服用するだけで体中の病気を限りなく少ない負荷で治療する事ができます。

歳をとればとるほど、皆がいくつか持病を抱えて通院するものです。

皆が待ち望んでいる究極の発明になる可能性を秘めています。

完成したらぜひノーベル賞を☆

ありがとうございます。

農業の完全自動化について

2015.01.02|shiozawa

あけましておめでとうございます。

今年2015年は世界をひっくり返すような新発明・新発見が見られるか、とても楽しみにしています。

最先端の技術開発に注目しますと、近い将来自動車はオートメーションで公道を走る様になりそうですが、

耕運機など農業で使うそれらの機械も完全にオートメーションの時代が近づいてきています。

■農業にIT・ロボット化の波 自動運転トラクター、作業効率3倍以上

日本の農林水産業の現場に、IT(情報技術)化とロボット化の波が押し寄せている。

無人で農作業をするロボット農機やITと連動させた漁業などの技術開発が進めば、生産効率は飛躍的に高まる。

少子高齢化に伴い就労人口が減少する中で、技術革新が日本の第1次産業の未来を左右する。

札幌市内にある北海道大学構内の広大な実習農場で、トラクターが畑を耕していた。

トラクターの運転席には誰もいない。

タブレット端末を手にした学生が、そばでトラクターの作業を監視しているだけだ。

このトラクターはGPS(衛星利用測位システム)による位置情報を使い、自動運転で農作業を行う「ロボット農機」だ。

農地の地図を使って作業内容を指定すれば、自動で農機が作業を行う。

農業の自動化を研究する北海道大学の野口伸教授は「誤差プラスマイナス5センチでの作業精度を実現する」と自信をみせる。

田植え機やコンバインなど他のロボット農機の開発も進んでおり、複数を同時に使用すれば「作業効率は3倍以上に高まる」と試算する。

引用:産経ビズ

これがあれば農業の大変な作業が大幅に削減できますね。

作業効率が3倍になるという事は、機械さえ手に入れば1/3近い価格で生産できる可能性があります。

そして、こちらは自動運転のトラクターとコンバインの動画です。

<無人ロボットトラクターによる耕運作業>

<世界初 無人ロボットコンバイン>

この動画を見て感じたことですが、

自動運転車が公道で走れるようになるには突然の人の飛び出しや道路工事や路面状態などを瞬時に感知しなければ、最悪は人命をうばってしまう可能性があり、非常に高度な技術が必要になるわけですが、

それに比べて農業用機械の場合は決められた農家の敷地内で動作させられるため、技術的には自動運転車ほど高度な技術を必要としないのではと感じました。

そう言った点では実現の可能性は近いように感じます。

最近はTPPやFTAなどにより、日本の農業を守る為にある関税障壁を破壊するような流れになってきています。

そうした場合に、如何にして他の農業国相手に低価格で農産物を生産できるかといった話になると今の日本は自動ロボットの発明にすべてかかっているのではないかと主観的には思います。

そのためにも、より幅広い農産物が自動化できるように新しい機械がどんどん誕生することを願っています。

ありがとうございます。

リチウムイオン電池の生みの親

2014.12.26|shiozawa

携帯電話や自動車やPCなど、最近の電気製品の多くに利用されている“リチウム(Li)イオン電池”。

実は、

このリチウム(Li)イオン電池の基本原理を発明したのは日本人でした。

■ノーベル賞有力候補、リチウムイオン電池の「未解決リスク」

2014年のノーベル賞が、日本の技術者や産業界に大きな活力を与えている。

従来は基礎研究を重視する傾向があったが、青色LED(発光ダイオード)の受賞のように、実社会への影響度などを考慮する傾向が強まっているからだ。

ノーベル財団は「世界の電力消費の4分の1は照明用に使用されているので、LED照明は地球資源の節約に貢献している」とのコメントを発表した。

技術の実用化が得意な日本で“受賞ラッシュ”が起きるのではという期待が高まっている。

その点で、注目度が高いのがリチウム(Li)イオン電池だ。日本の技術者たちが基本原理を発明しており、長らく「受賞の可能性あり」とみられている。

2014年2月に元ソニー技術者の西美緒氏と旭化成フェローの吉野彰氏ら4名は、「工学分野のノーベル賞」と呼ばれる「チャールズ・スターク・ドレイパー賞」を受賞した。

引用:日経新聞

確かに、最近のノーベル賞受賞者は基礎研究での発明者より応用技術に近い方の受賞が比較的多い気がします。

そういった観点からみると、

リチウムイオン電池の発明は間違いなく世の中に大きな影響を与えていますのでノーベル賞の受賞に近そうです。

そのリチウムイオン“電池の生みの親”と言われているのがこちらの方。

<吉野彰氏>

難しくてよくわからないのですが、こちらが原理のようです。

そして、

本当に実現できる研究内容なのかは不明ですが、こんな最新研究報告もあります。

■2分で充電、20年もつ次世代リチウムイオン電池できました

シンガポールの南洋理工大学が2分で7割充電できる次世代リチウムイオン電池を開発しました。

電気自動車は15分で満タン。電池寿命もドーンと伸びて20年です!

新電池技術はとりあえず疑ってみるのが正解ですが、今回のブレイクスルーはかなり期待が持てそうですよ。というのもこれ、全く新しい技術というわけではないんです。既存のリチウムイオン技術を改善しただけなので、すぐにでも応用ができるメリットがあります。

鍵を握るのは、ナノ構造という形です。

今のリチウムイオン電池は陽極を黒鉛(グラファイト)で作ってますけど、この新技術では黒鉛ではなく安価な二酸化チタンのジェルで作っているのです。そう、日焼け止めクリームに紫外線吸収剤として配合されてる成分ですね。

科学班が発見したのは、この化合物(二酸化チタン)を、充電スピードが上がるナノ構造に変える方法です。たったそれだけのことなのに、この新技術を使うとリチウムイオン電池は充電が20倍速くなり、20倍長寿になるんでありますよ。これぞイノヴェーション。

「われわれのナノ技術では、電気自動車もたった5分の充電でも走行距離はだいぶ稼げる。今のクルマのガソリン給油時間と並んだかたちだ」(ナンヤン工科大学Chen Xiaodong准教授、プレスリリースより。チームのお写真はこちら)

引用:Gizmode

今のリチウムイオン電池には安全性と充電時間というおおきな課題があるうえでここまで普及しています。

そのうちの一方が改善されれば、さらなる劇的な普及が見られるかもしれません。

ありがとうございました。

燃料電池電車はメリットだらけ。

2014.12.19|shiozawa

燃料電池車。

それは自動車だけでなくみんなが使っている電車にも使われ始めているようです。

■「電車」を電池で走らせる、架線があるのになぜ?

九州旅客鉄道(JR九州)は、2012年3月21日、大容量高電圧のリチウムイオン二次電池を搭載した「蓄電池電車」を試作すると発表した。

蓄電池電車

1充電当たり約30km走行できるという。交流電化方式の蓄電池電車として、国内初の試みだという。

電車は架線からパンタグラフで電力を得て走るのが通常の姿だ。なぜわざわざ電池を搭載して走るのだろうか。

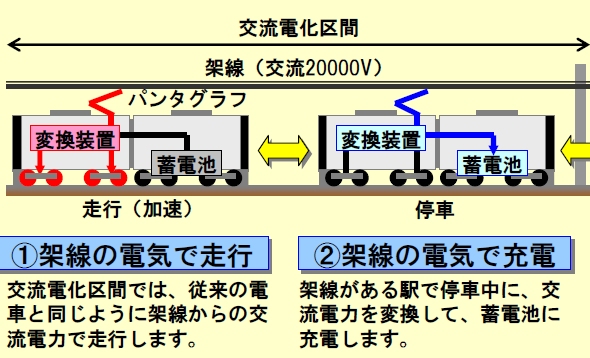

非電化区間のディーゼルカーと入れ替えて使うためだ。交流電化区間では図1のように走行する。

パンタグラフから電力を得、停車中に電池に充電する。

図1

交流電化区間と非電化区間がつながっている場合は、そのまま非電化区間に進むことができる。

走行時は電池から電力を得、減速時には運動エネルギーを回生して電力を電池に戻す。

電化しなくても電車が走るメリットとは

東京都や神奈川県、大阪府など完全に電化されている地域とは異なり、九州では利用者が少ない区間を中心に、非電化区間や、電化区間と非電化区間が混在する路線が多数残っている。

特に問題となるのが、非電化区間と電化区間が混在している路線だ。

蓄電池電車を活用すれば、区間が混在している路線であっても、直通運転が可能になる。

この他、JR九州では加速力の向上(時間の短縮)やメンテナンス効率化、給油設備の削減、沿線イメージの向上などさまざまなメリットを挙げている。排出ガスも出ない。

金銭的なメリットも大きい。エネルギーコストがまず下がる。軽油から電力に置き換えることで、エネルギー消費量は原油換算で2割削減できる見込みだ。

さらにメンテナンスに手間が掛かる機械部品がディーゼルカーよりも減るため、燃料コストと検査コストを合わせた運行コストは半減するという。

引用:monoist

なるほど。

知らなかったのですが、田舎では非通電区間があってディーゼルで動かしている区間があるのですね。

確かにディーゼルは重そうです。

蓄電池電車は車体も軽くなるし、燃費も良くなるし、排ガスもなし、メリットだらけ。

■自己充電型バッテリー電車「スマートベスト」遂に徳島県に電車がやって来た!?

しかも、新しく工事する場合は、わざわざ全路線にパンタグラフの工事をする必要がありません。

線路さえあれば走れます。

特に田舎の電車はメリットが大きいですね。

日本中の足を守るためにも、田舎の赤字路線がこういった技術革新でコストダウンし、安定して黒字化してほしいですね。

早く本格的に実用化されることを期待しています。

ありがとうございます。