HOME >

アカデミー賞とわらび。

2011.03.05|iwamura

遅いニュースで恐縮ですが、本年の作品賞(監督賞・脚本賞・主演男優賞)こちら!

いやいや、よさげではないですか。

日本では2月21日がプレミア試写会で26日が公開日。まだ始まったばっかりです。

過去アカデミー賞も、作品賞と監督賞と脚本賞のトリプル受賞作品(「ガンジー」とか、「炎のランナー」とか「アニーホール」とか)は少ないが、これはスゴいことであり。

だってそうでしょう。映画のトップたる監督と、その映画の設計図たる脚本が両方最高であり、トーゼンの「作品賞」であって。

「アカデミックなアカデミー賞」っぽい映画ではあるよな。

ただ、アカデミー賞受賞の実績なんて無い映画でも、小生は幼い頃から映画好きであった。

小学生時代、お昼休みあとの掃除の時間に、カローラバンが、体育館のヨコに止まっていると、それは「映画のおじさん」が来ている、という証拠であった。

おれたちは掃除をそっちのけで、「何か手伝うことはないか」と、クルマの周りをウロウロし、よく先生にオコられたものである。

「映画のおじさん」が学校に来ると、5時間目、6時間目は体育館で全校生徒そろっての「映画の時間」となり、前半は30分のアニメ。後半は45分の教育モノ実写映画という、娯楽も少ない田舎の小学生にとって、それはもう何ものにも代えがたい、ゴールデンコースなひとときであった。

映画のおじさんは、映画の前に、映写機の前で(全校生徒の背中から)、映画についての導入部の説明をした。実に優しくて、実にまあるい話し方をした。そして、短いその説明の最後に、

「それでは、みなさん、でんきが、きえます。」

と言うのが、恒例であった。

舞台裏の先生は、おじさんのその「魔法の言葉」とともに、暗幕で閉ざされた体育館の水銀灯を消すのだった。まさに、田舎小学生のゴールデンタイムのはじまりはじまり、であった。

中学生になっても、この映画のおじさんと我々との関係は続いたのであるが、自分は年を経るにつれ強くなる、「学校映画の教育色」については、常々不満を強くしつつあった。そこで一計を案じたのである。

中学生時代の、生徒会副会長への立候補がそれであった。

なぜ副会長か。副会長=文化祭実行委員長であったからである。

選挙の公約において、当時その中学で悪法であった「春のワラビ取り勤労体験学習~ひとり4キロのワラビ納税システム~」の廃止とともに、「文化祭への新作映画を誘致すること」を掲げ、みごとトップ当選を果たしたのであった。

ワラビ採りが悪法な理由は、地域の人の食べる分まで採ってしまうそのノルマ。

そしてもう一つの公約に掲げた「新作映画」とは、当時から飛ぶ鳥を落とす勢いであった、ジブリの「紅の豚」であった。

今思えば、無茶な話である。

町で1軒しかない映画館は、おそらくあれは、パチンコ屋さんやキャバクラ街と連結していたから、田舎のヤのつく自由業の方の経営でなかったかと思われる。

文化祭前交渉に出かけた先生曰く

「この夏映画館で公開している映画を、他の場所でも上映するなんて言語道断!」

と、追い返されたとの由であった。まあ、トーゼンの論理である。

ただ、こっちには勝算があったのだ。

生徒会の財政は「一人4キロ」の毎年のワラビ取りにより潤沢豊富なものとなっており、それが先生たちも手のつけられない「清すぎる金」となってしまっていることを、おれは知っていた。

「地元で、みんなで額に汗して取ったワラビのお金です。これから、ワラビ取りはやらなくなちゃうかもしれないけれども、もともと、みんなの山の、みんなのワラビなんです。このお金で、町の映画館にも来ることができないおじいちゃんや子どもたちを呼びたいんです。お願いします。」

涙ながら訴える中学生と先生の最敬礼。

と、茶封筒の「○○万円」

@そっち系事務所1992年夏。

かくして、親分さんが折れてくれて、文化祭、町の映画館との同時上映、1日限りの「紅の豚@山の体育館」が実現した。

思えば、牧歌的な時代であった。今だったら確実にtwitterで刺される事件である。

当日。

ぞくぞくと詰めかけるおじいちゃんやおばあちゃんたち。

農協の帽子をかぶったおじさん、ほっかむりしたおばちゃん、あとは、保育園児や小学生が多かったなあ。

そして、上記事務所の時と同じように、おれは上映前に、導入部の説明を始めた。「これはみなさんのワラビによる、みなさんの映画です。」

そして、おれがどうしてもやりたかったのはコレ。

「それでは、みなさん。でんきが、きえます。」

映画は始まった。

おれは、映画を見ている全校生徒や、地元の人たちの顔ばかり観ていた。

そういう映画です。1990年アカデミー賞外国語映画賞。

たまには、「映画な1日」もいいかもしれません。

カテゴリ:未分類

アップルが新作を発表か?!

2011.03.04|shiozawa

のりにのっているアップル社が3月3日午前3時(日本時間)に発表会を開催するようだ。

※この記事が公開された頃には発表されていると思います。

■いよいよ今夜Appleが発表会を実施、「iPad 2(仮)」の登場なるか

昨年1月の正式発表から1年以上が経過しているため、そろそろ登場する時期なのではないかと考えられる「iPad」の後継機種についてですが、いよいよAppleが日本時間の今夜、発表会を実施します。

発表は「iPhone」や「iPod touch」、「iPad」といったAppleの新製品が発表されてきたことでおなじみとなっている、サンフランシスコにある「The Yerba Buena Center」で行われるとのこと。引用:Gigazine

そしてこちらが今回開催さされる建物

「The Yerba Buena Center」です。

引用:INSIDE

PCメーカーとは到底思えないほどおしゃれな建物ですね。

日本のPCメーカーにはまずないです。

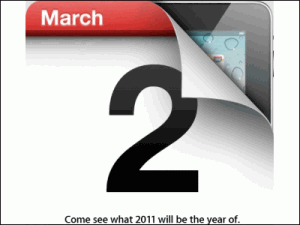

さらにさらに、こちらがその招待メールです。

何かiPADのような物が少し見えていて、大きな数字の“2”。

皆さんが“iPAD2なんじゃないか~?”

と思っているようです。

そして、そうおもわせようとアップルも考えていると思われます。

人に興味を持たせるのが実に上手です。

その他、ネット上のうわさでは

・価格は容量によって599ドル、699ドル、$799ドル。

・OSはiPhone OSがベースだがマルチスレッドに対応している

・カメラは表と裏に2台搭載

・両側にサムパッドがありマウスジェスチャーや指紋認証が行える

などなど。引用:教えて君.net

それにしても今回の発表会は

アップル創設者であり、宣伝の天才の“スティーブ・ジョブズ”

が説明するのでしょうか?

私はジョブズさんのプレゼンがすごく見たいです。

すごく楽しくさせるプレゼンなので。

そんなジョブズさんですが今年に入って健康問題が心配されているようで

■AppleのCEO、スティーブ・ジョブズが病気療養のために休職へ(2011/1/18)

iPhone 4やiPadなど、数々のヒット製品を生み出してきたAppleを支えるCEO(最高経営責任者)のスティーブ・ジョブズが病気療養のために休職することが明らかになりました。

2008年の急激な体重の減少を受けて、2009年初頭に自身の健康問題について記した手紙を公開するなど、健康面が取りざたされていたスティーブ・ジョブズですが、今回の休職にあたって「できる限り早く戻ることを望む」という意思を表明しています。

引用:Gigazine

その他の最近のアップル関連の情報としては

KDDIからもiPhoneが発売されるか?!など

■KDDIの田中社長、「CDMA2000版iPhone」の導入に対して「ノーコメント」と回答

先日アメリカの最大手携帯電話会社「Verizon」がKDDIと同じCDMA2000方式に対応したiPhone 4を発表したことは記憶に新しいですが、本日行われたKDDIの第三四半期決算発表会において、KDDIの田中社長がCDMA2000版iPhone 4の導入について質問を受けました。

これに対して田中社長は「ノーコメント」と回答し、導入の有無について明言を避けました。

引用:GIGAZINE

いかにも“au”からもiPhoneが発売されそうな反応です。

発売されたら益々iPhoneユーザが増える事間違いないですね。

2010年は大いに世界を賑やかせたアップル。

2011年も世界を魅了し続けて行きそうな予感がします。

ありがとうございました。

カテゴリ:インターネット|スポーツ|テクノロジー|デザイン|ブランド|プロダクト|マーケティング|メディア|モバイル|企業|未分類|海外|経済

「カレー補助金」~カレー無料法施行後の未来~

2011.03.03|iwamura

ということで、個人的にカッコよくて好きなCM下記。

いえーい!ポロロッカ!

えーと、何が言いたいかというとですね。

「エコカー補助金」

についてなのだ。

これってさあ、クルマ買わない人にはどうなのよ?

というギモンはずっと持っていたのだが、下記サイトにて解決。

ちょっと久しぶりに面白かったので、「けいざいネタ」として1個、ストックお願いいたします。

「わかり易い『補助金』のしくみ。」

☆カレー無料法はカレーを無くす

もしも「カレー無料法」ができたら、何が起きるだろうか。

「カレー無料法」は、「お金のない人にも、せめてカレーくらい食べさせてあげよう」という趣旨の法律。メニューにカレーのある飲食店は、カレーだけは無料にしなければいけない、というもの。

もしこんな法律ができたら、まずカレーチェーンは商売にならないので、消滅するだろう。そして、牛丼チェーンやファミレス、定食屋などでカレーを出している店も、カレーはメニューから消えるだろう。

こうして、カレーを出す店はなくなってしまう。これまで普通にカレーを食べていた人も、カレーを食べられなくなるのだ。

☆裏カレー屋の横行

どうしてもカレーを食べたい人は、違法の「裏カレー」を出している店に行く。「裏カレー」は1万円くらいするが、店側も違法を承知でやっていて、摘発されるリスクがあるので、高額になっている。

☆カレー補助金

そのうち、「なんで普通にカレーを食べられないんだ!」という国民の声が強まって、政府はカレーショップに補助金を出すことにする。無料で出してもらうかわりに、政府から1杯500円の補助金が出るのだ。

この「カレー補助金」によって、今度はむしろカレーショップが激増する。カレーチェーンが次々にあらわれ、カレーショップでない飲食店も、ほとんどカレーを出すようになった。

これによって、カレーが好きな人は、いつでも、どこでも、カレーが無料で食べられるようになった。また、特にカレー好きでない人も、カレーならば無料で食べられるので、みなカレーばかり食べるようになった。

いっぽう店の側も、みんなカレーばかり食べるので、カレー以外のメニューは売れなくなっていき、カレーに集中する店が増えてきた。

☆国家的コスト増大

しかし、経済にフリーランチ(タダメシ)はない。政府は「カレー補助金」のために、膨大な財政支出を強いられることになった。「カレー補助金」自体は1杯500円だが、補助金の支給や、店が過大な申請をしていないかのチェックなどに、多大なコストがかかる。こうしたカレー関連の仕事のために「カレー庁」ができて、カレー庁の職員は日々、申請を受けつけたり、店に調査員を送り込んで、抜き打ちで検査をしたりしている。

「カレー補助金」以降、カレーチェーンの中には大成功して、一部上場したり、経営者が億万長者になる例も出てきた。しかしいっぽうで、国民からは「カレー無料法」を撤廃せよという声も強くなってきた。「カレー補助金」はけっきょく税金から出ているので、カレーをあまり食べない人にはむしろソンになっているからだ。

☆補助金が利権の巣に

しかし「カレー無料法」がなくなったら、カレーチェーンには補助金が入らなくなるし、カレー庁も存在意義を失う。そこでカレーチェーンは、カレー庁から天下りを受け入れて、カレー庁を強くバックアップすることにした。カレー庁はこれに力を得て、「お金のない人にもカレーを」というポスターをそこらじゅうに貼ったり、テレビにCMを打ったりした。

またカレー庁は、学者やマスコミ人によびかけて、「お金のない人にもカレーを」のキャンペーンに協力してくれるよう手配した。これが功を奏して、あちこちの新聞や雑誌で、カレー庁寄りの記事があらわれた。こうした記事では、最近増えてきた「カレー無料法」撤廃論は金持ちに味方するもので、お金のない人にカレーを無料で提供することは社会的使命である、といった主張がなされた。テレビのワイドショーでも、人気のある司会者が「お金のない人にも、カレーぐらい食べさせてあげましょうよ」と涙ながらに訴えたりして、視聴者の心を動かした。

弱者に味方する気持ちの強い人は、このようなカレー庁寄りの記事や番組に賛同し、「カレー無料法」に反対する撤廃論者は金持ちの味方だ、と思い込んでしまった。こうして、カレーチェーンとカレー庁のキャンペーンは大成功し、「カレー無料法」を支持しつづける人が増えて、撤廃論は下火になった。

このようにして、「カレーは無料」というのが定着し、あたり前になっていった。カレーは国をあげての一大産業になると同時に、カレー以外の食はだんだん衰退していった。また、カレーが売れた数を水増し請求したり、客と共謀してカレーがたくさん売れたことにする、といった不正も横行した。カレー庁は日々、そうしたチェックに追われ、いくら人手があっても足りないような状態で、カレー庁の職員の数はどんどん増えていった。

☆カレー補助金で日本がダメになる

こうして、日本の財政支出にしめるカレー関連の予算はしだいに増えていき、明白に財政を圧迫するようになってきた。海外の著名な経済紙などにも、「Curry-crazy Japanese(カレーに狂った日本人)」といった批判記事が出て、日本の狂ったカレー政策が日本経済を失速させている、という指摘があいついだ。

日本在住の外国人や、日本好きな外人観光客などからも、「最近の日本はどこの店もカレーばかりで、せっかくの日本の食文化が台無しだよ」といった失望の声があがるようになった。これは日本人もほとんど全員が思っていたが、いまや日本のカレー政策を表立って批判することはタブーに近く、なかなか批判できなかった。

いまやカレーは国をあげての一大産業になっていて、どこの会社も多かれ少なかれ、カレーショップやカレー庁と取引があるような状態だった。よって、国のカレー政策を批判する場合は、会社に不利益を与える可能性があるので、クビを覚悟しなければならなかった。このため、カレー政策を堂々と批判しているのは、カレー庁のシンパでない学者やジャーナリスト、ベンチャー起業家、匿名のブロガーなどが中心だった。マスコミにカレー政策の批判が載ることはなかった。

☆まとめ

以上、「カレー無料法」から始めて、いくらか思考実験してみた。この話の要点は、

1)政府がカレーを規制すれば、カレーの供給が減る

2)政府がカレーに補助金を出せば、カレーの供給は増えるが、本来のコスト以上に税金が使われるという2点だ。どちらにしても、政府が市場に介入することになるので、市場はねじ曲げられ、市場参加者のインセンティブもゆがんでしまう。そして、

3)いったん法規制ができると、それは既得権益になり、それを崩すのは容易でない

というのが、この話の核心である。特に、<国のカレー政策を批判する場合は、会社に不利益を与える可能性があるので、クビを覚悟しなければならなかった>という部分に注目してほしい。雇用の流動性がない場合、このように「クビがかかってしまう」ので、国の政策を批判することが「タブー」になりやすい。

ここでの「カレー」にあたるものは、別になんでもいい。法規制の背後に、このような「構造」や「力学」があるという例は、少なくないだろう。今回のカレー話はフィクションだが、いま実際にある法規制は、まさに現実である。

※モジログさんより抜粋

カレーが「クルマ」でも「エコ家電」でも、「ちょっとエッチなアニメ」でもいいんだけど、国の規制や、国に助けてもらうことの危険性をはらんでいるものって、身近に沢山あるよな。

もちろん、ある程度の規制は必要だし、補助金や助成金がどうしても必要な時もあります。

ただ、モルヒネだから、あんまり打ち過ぎるとヘロイン。

そもそも、この国は国家一人当たりの借金が700万円に近づきました。

※この借金時計(リアルタイム稼働)超怖い。

さて!今日も自分のランチ分ぐらい、自分で稼がないとな。

がんばりましょう!

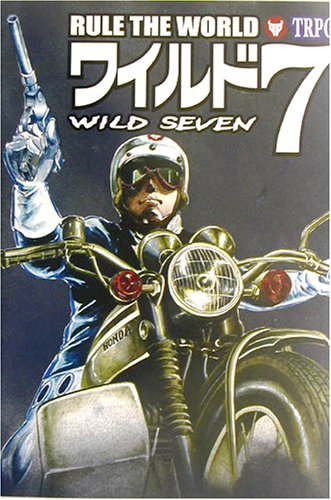

名作「ワイルド7」が実写映画化!!

2011.03.02|iwamura

「バイクに乗った七人のアウトロー警視」というキャッチコピーで、1969年から1979年にかけて週刊少年キングで連載され、爆発的な人気を博したコミック「ワイルド7」!!

選りすぐりの犯罪者の中から徴集された7人の警察官が、超法規的存在として悪人を問答無用で裁くという革新的な設定と、スピーディーで意外性に富んだストーリーは多くのファンを魅了し、今なお50代~60代の方々に根強い人気を誇る作品だ!!

そんな伝説の超人気コミックが今年、遂に映画化されることになった!!

本作の主人公・飛葉大陸を演じるのはこの人!

瑛太!!

瑛太とは

『サマータイムマシン・ブルース』(05)、『余命一ヶ月の花嫁』(09)など、映画やテレビドラマ、舞台と活躍の場を広げながらも実力派としての道を着実に進んでいる人気俳優。

※一部引用:wikipedia

そして、監督はこの方!羽住英一郎監督!!

羽住英一郎とは

数多くのテレビドラマ演出を務めた後、『海猿』(04)で劇場映画監督としてデビュー。『逆境ナイン』(05)、『LIMIT OF LOVE 海猿』(06)、『おっぱいバレー』(09)、『THE LAST MESSAGE 海猿』(10)とヒット作を飛ばし続けている、今最も注目される監督。

※一部引用:wikipedia

瑛太とは彼が主演を務めた『銀色のシーズン』(09)以来、二度目のタッグとなる!!

羽住監督は今回の映画化にあたり、「伝説の原作をリスペクトしながら、スケールの大きな新しい痛快アクションエンターテインメント映画にしたいと思っているので、瑛太には観客の度肝を抜く強烈なニューヒーローを演じてもらいたいです!」と語っている。

※引用元:Movie Walker

また、本作のプロデューサーは「Always三丁目の夕日」を手掛けた、阿部秀司さん!

「伝説のコミックス『ワイルド7』を映画化しようという壮大な企画が持ち上がったのは二年前。映画化にあたってのポイントはストーリーを現代に置き換えること。いかに人気コミックであったとはいえ、40年近い時の隔たりがある。現代にマッチするストーリーを構築するため、監督を中心に一年近い期間を脚本作りに費やした。往年のファンにも、オリジナルを知らない若い人たちにも満足してもらえる脚本ができたと思っている。また、この映画の見せ場は日本映画には稀有の派手なバイクアクション。キャストの選考もまず免許を持っていることが条件になる。主要メンバーの一人でもある飛葉大陸に、自身も大型二輪免許保持者である瑛太を起用できたこともこの映画の魅力の1つ。今までとは全く違ったワイルドな瑛太をスクリーンに登場させたい。コンセプトは“悪(ワル)対悪(アク)”だ」。

※引用元:Movie Walker

ここまででもわかるように、かなり豪華なキャスト・スタッフで「ワイルド7」を盛り上げていく!

さらに映画化にあたっては、原作が持つ描き込まれたメカ、、意外な視点の組み合わせなど、ジェットコースターのようなダイナミックなバイクアクションを再現すべく、最新の映像技術を駆使して撮影が行われる予定!!

公開日などの詳細はまだ未定だが、注目度NO1の映画!!

今後の詳細などもこちらのブログで取り上げていきます!

クレイジーな音について。~アトムの足音が聞こえる~

2011.03.01|iwamura

ということで、ガガの新曲PVがだいぶイっちゃってて興味深い。

※始まるまで長いけど、おもしろいから見てみてくさい。

先月末、レディー・ガガ本人のTwitterを通じて歌詞が公開された「Born This Way」。しかし、複数のヒスパニック系団体が、彼女の歌詞に対して、強い反発を見せている。

問題となっているのは、歌詞中の「Chola」や「Orient」という単語。アリゾナ州にあるヒスパニック系団体は、これらの単語が、人種差別的かつ侮辱的であるとしている。特に、「Chola」という単語は、ギャングに属するラテン女性を示すというのが、批判の根拠となっている。

Movie enter!より抜粋(部分)

いいですねえ~。

「もはやマジョリティになりつつあるヒスパニックへガチで挑みかかるふり」でプロモーションして売る感じ(笑)。

PVも相当イカれており、今世界的に女子アーティストはガガの真似多いけど、他の追随を許さないよな。バックで流れる打ち込みがまた「イイ」。

しかし、打ち込みと言えば、日本人として忘れてはならないのはやはりYMOではないだろうか。

自分で上げといてなんだが、やはり今の若いヒトタチ的には「ポッキーのおっさん」なんだろうなあ。

「あの時代に、日本人でワールドツアーを行えた唯一のバンドである。」っていうスゴさを説明するのは、難しいよなあ。

(しかし今、日本人アーティストでワールドツアーできる人が何人いるだろうか。。。)

下記はNHKの映像なんだけれども、スゴさ、カッコよさの片鱗が見えるから、お時間あるときに見て置くことをおススメする。

さて。

しかし今日の本題。

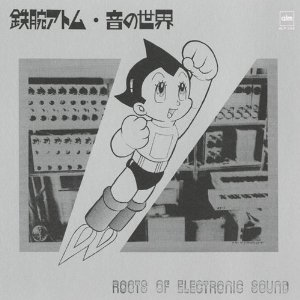

みなさんは、「アトムの足音」を知っているだろうか。

ピコピコした、本来無い、想像の音。未来の音、宇宙の音。

それらを作りだした、音の神がいた。

「存在する音に、ぼくは興味が無い。」by大野松雄氏

「手塚さんと大野さんが2人で話して、ぼくは近くにいても全く分からないぐらい、、、宇宙人の会話でした。」

※上記YouTubeより

これは久々にヤバい。

ガガよりヤバい。

ヤマトやガンダムの音響さんが口をそろえて「天才」「宇宙人」と叫ぶ、そんな男がつくりだした「音」とは。

規則に従順で折り目正しい日本人は、打ち込みやっぱり強いと思うのだ。

そのルーツが、大野松雄さんにもありそうです。

「アトムの足音が聞こえる」5月、ユーロスペース他で公開です。

※↓↓↓こっちもチェック!↓↓↓

« 前へ 1 … 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 … 543 次へ »