HOME >

ドローンが練習を偵察?!

2014.06.20|shiozawa

ワールドカップブラジル大会真っただ中。

世界中が大盛り上がりの今ですが、

起こるべくして”ドローン (drone)“を使った問題が起こったようです。

■W杯に臨むフランス代表のトレーニング風景がドローンで盗撮される

驚異的な安定性と直感的な操作性を実現したクアッドコプター「Phantom 2」など、個人でも手軽に入手できるドローンが増えてきましたが、これらの機能を存分に活かし、6月13日からスタートしたFIFAワールドカップに臨んでいるフランス代表のトレーニング風景を盗撮する、という事件が起きました。

フランス代表監督を務めるディディエ・デシャン氏は、ブラジルのサッカークラブであるボタフォゴFCのホームスタジアム、エスタヂオ・サンタ・クルスにてフランス代表がトレーニングを行っている最中に、トレーニング風景がドローンに搭載されたカメラにより無断で盗撮されていたことを、土曜日に行われた記者会見の場で明かしました。

この盗撮行為により、基礎トレーニングを行っていたフランス代表は一時トレーニングを中断せざるを得なくなっていまったそうです。

デシャン監督は、盗撮されたことでワールドカップの初戦相手であるホンジュラス代表にフランス代表の戦術が漏れてしまったのではないかと懸念していました。

しかし、ホンジュラス人記者は試合前の記者会見時に「ドローンが使われる機会は増えてきており、FIFAはこの問題を素早く調査する必要があります。

私たちはプライバシーを侵害したくありませんが、現代においてそれは非常に困難なことです」と発言し、さらに「ドローンを使ったのは我々ではありません!」と、ホンジュラス代表チームを擁護しています。

引用:Gigazine

そう。

ドローンらしきものが非公開の練習をのぞき見してたようです。

かねてからドローンは便利ですが、盗撮などに悪用される可能性が極めて高いと思ってましたが、やっぱりなといった印象です。

明らかに腕のようなものが4本☆

まぎれもなくクワトロ型のプロペラのラジコンのように見えますね。

上記の記事に書かれているラジコン「Phantom 2」はこちら。

■驚異的な安定性と直感的な操作性を実現したクアッドコプター「Phantom 2」初フライトレビュー

ナイアガラの滝を空撮したり、溶岩の流れる活火山を激撮したりと、アクションカメラを搭載することで人間が従来不可能だった撮影さえも簡単に実現できるのがDJIのクアッドコプター「Phantom 2」です。

安定性と操縦性に優れ、プロのカメラマンにも絶大な人気を誇るPhantom 2の性能がいかほどか確認するべく実際に飛行させてみました。

引用:Gigazine

このドローンらしき偵察機に見られた直後のホンジュラス戦は危なげなく3-0で勝利したようなので良かったですが。

今後はもっと小型のドローンも増えていくと思いますので、次回の2018年のロシア大会ではいっそうこのような事が発生しそうですね。

スポーツはルールがあって初めて楽しめる物ですから、

選手だけでなく観客も含めて試合外でもスポーツマンシップにのっとってほしいものです。

では、残りのワールドカップの試合を楽しみましょう。

ありがとうございました。

ひとりぼっちの人が多いから、『レンタルフレンド』が大盛況だそうです!

2014.06.04|iwamura

こんにちは、nakanoです。

最近、オフ会やSNSで友人を作る人が増えているようで、

楽しい仲間が増えるのは良い事だと思いますが、

スマホ保持率8割の10代、20代のインターネット世代の調査では、

こんな結果も出ているようです。

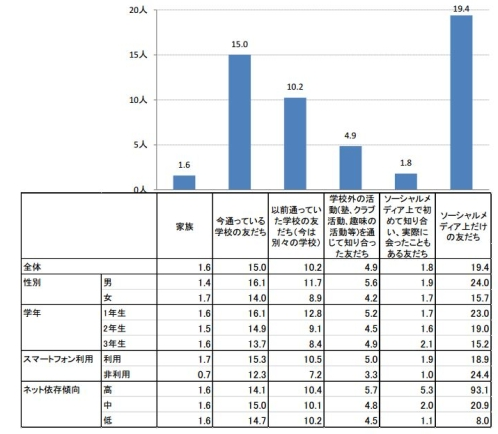

総務省情報通信政策研究所が2014年5月に発表した「高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査<速報>」によると、「ソーシャルメディアでよくやりとりする人」が何人いるか聞いたところ、一番多かったは「ソーシャルメディア上だけの友だち」で19.4人(回答した人数の平均値)だった。

続いて、「今通っている学校の友だち」が15.0人で、「以前通っていた学校の友だち」が10.2人となった。高校生では男女とも、ソーシャルの友達が一番身近なはずの現在通っている学校の友達を上回っているのだ。大人ではソーシャルメディア上だけの友達が、ここまで大きな割合を占める場合は少ないだろう。 大人と子どものソーシャルメディアの使い方が大きく異なっていると考えてよさそうだ。

※ITPRO様より

『SNS上のみでの友人』が、リアルな学校の友達よりも多い…という結果は、

さすがに驚愕です。

簡単に繋がれて、簡単に友達になれる…という手軽さを考えれば、

確かに当然の結果だとは思いますが、

この友人の作り方が当たり前だと思うには、

私にはまだちょっと新しすぎますね…

そんなリアルな友人がなかなか出来ず、

ネット上では、仲良く話も出来るオンライン友人でも、

一緒に遊びに行ったり、その場の楽しさを共感する事は、

やっぱり難しい中で、

今、『レンタルフレンド』なるものが人気を博しているようなので、

ちょっとまとめてみました。

便所飯という言葉も流行したように、世の中は「ぼっち」「お一人様」など一人でいることに喜び・幸福感を感じる方々が増え始めた。と同時に、ボッチは楽しいとは言え、やっぱりお友達が欲しいなどという悩みを抱える方もいるようだ。そんな方に朗報!なんとお友達をレンタルできるサービスがあるぞその名も「レンタルフレンド」。相場は1時間で8,000円程度~半日3,4万とばらつきがある。

※秒刊サンデー様より

お金を出せば、何でも手に入る時代…とは言いますが、

愛情や友情は手に入らない!というのが通説だったはずですが、

ここにきて、お友達をお金払ってレンタルできる『レンタルフレンド』というサービスが、

ちょっとした話題を呼んでいます。

現代はお金を出せば色んなものが手に入る。かっこいい服にかっこいい車、可愛いバッグに可愛い顔、さらにはアイドルとの握手まで…。

そんな時代を象徴するかのごとく、あるビジネスが話題になっている。それは「レンタルフレンド」や「レンタル彼女」である。これはお金を出して女性と時間をともにするというもの。性的なサービスはなく、友達や恋人感覚で野球をしたりデートをしたりとあくまで一緒に時間をともにするというものだ。

29日の報道ステーションではこの「レンタルフレンド」が取り上げられ、ネットを中心に多くの反響を呼んでいる。そしてこのサービスに対する意見も様々。

以前、別番組で取り上げられた「レンタル彼女」というサービスは彼女役の女性と6時間を共にして3万3千円かかったそうだ。それでも満足そうな男性の顔を見るとお互いWin-Winなサービスなのかもしれない。

※無内定速報様より

便利屋や代行業を行っているクライアントパートナーズは、

スタッフが全て女性の為、おのずと『レンタルフレンド』は全て女性となります。

すぐに考えつくように、いかがわしい内容や女性への性的トラブルも懸念されていますが、

なにより私が気になるのは、

男性の友人が欲しい方は、どうしたらいいのか…という事(笑)

あくまで女性の『レンタルフレンド』として、

求められる内容ですが、

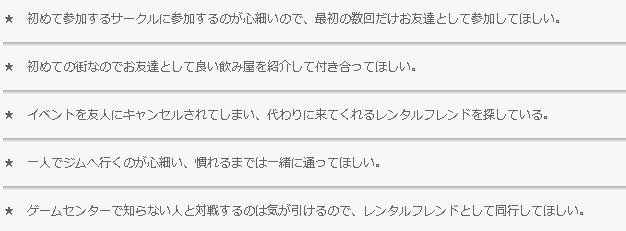

※レンタルフレンド公式サイト様より

上記のような内容で需要があり、今人気のサービスとなっているようです。

初めての人の方が何かと話しやすかったり、

人間関係に悩んでいて、他に相談する事が出来ない人など、

色々とあると思いますが、

深刻化している『孤独』が、ついにビジネスになる時代です、

スゴイですね…

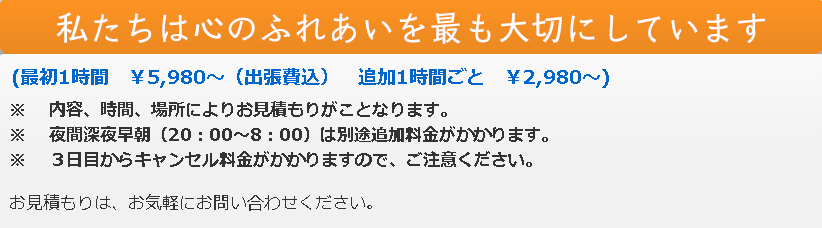

ちなみに料金システムはこんな感じです。

※レンタルフレンド公式サイト様より

この金額が高いか安いかは人それぞれなので、

ニュースで取り上げられてから賛否両論騒がれているようですが、

私個人の感想としては、

人付き合いが不得手で、『ぼっち』や『孤独』と言われる人達が、

初対面の知らない人を友人として仲良く出来るのか…、謎です。

オンライン友人の次は、レンタルフレンド…だそうです。

興味はありますが、苦手な人が来たらどうしよう…という不安の方が強いので、

私はなかなか手は出せそうにないですが、

新しいビジネスポイントとして高い注目を感じます。

ありがとうございました。

1990年代リバイバル!

2014.06.02|☆KAYA☆

月曜日は☆KAYA☆です。

今日は1990年代のお話。当時、いくつでしたか?何してましたか?

今世界中で、1990年代リバイバル、再ブレイクが注目されています。

まずは20年周期で流行が回ってくるファッションから。

一般にファッションの流行は20年周期で繰り返すといわれています。ちょうど今は20年前に当たる1990年前後のファッションが復活するタイミングとい うことになります。なぜこの「20年」という周期でブームが復活するのかというと、20年というスパンは人々の記憶が薄れて、新たなイメージをまといやす くなる長さとされているからです。実際、今の10~20歳代には前回のブームの印象は薄いと思われます。ファッションの創り手のほうも世代交代が進んで、 リバイバルに抵抗感がなくなりやすいので、これぐらいの間を置いて流行が再燃するというわけです。(allabout)

1988年生まれの私にとって、バブル崩壊直後の1990年代前半はあまり記憶にありません。それに大人な時間にやっていたトレンディドラマやその頃まだ過激な放送も許されていた深夜番組も再放送で認識している程度です。その為、今流行っている物が実は1990年代に生まれたもの、流行っていた物だという事に改めて気付かされる事も最近多々あります。

ただし、全くの焼き直しでよみがえるわけではありません。今の時代感覚に合ったアレンジが加えられることが多く、様々な変化が生まれます。例えば、ボディコンシャスのタイトスカートも バブル当時とは違って今はスポーティやメンズテイストのアイテムと合わせる、セクシーを強調しないスタイルに変化しています。プロデューサー巻きの場合で 言うと、「石田純一巻き」という別名があったことでも分かる通り、当時は男性向けでしたが、今回は女性にも支持されました。最近は腰に巻くパターンも好ま れました。ヒップを隠して、袖先をウエストの正面で結び、肩掛けよりも着崩したカジュアルな雰囲気を印象づける着方です。また、片方を脇の下に通して、駅 伝ランナーのたすきのように結ぶ人も現れています。(allabout)

(参考記事: 腰巻きスタイル)

90年代はロゴモチーフも流行の1つだった。例えばこんなアイテム。見覚えがあったり、持っていた物もありませんか?

(左上:adidas、右上:FILA、左下:DKNY、右下:カンゴール)

伊藤忠商事がマスターライセンス権を保有する伊スポーツブランド「フィラ」は、セレクトショップからの別注依頼が増えたこともあり、帽子やトレー ナーなどがストリートに広がっている。ブランドの若返りをねらって、タレントの溝端淳平さん、佐々木希さんをイメージキャラクターに起用。

フィラの事業規模は13年が180億円(小売りベース)。12年比8%増となった。サブライセンシー14社16アイテム中、12アイテムが前年を 上回る数字で、ニッキーのゴルフウエア、水着、栗原の帽子などが特に好調だった。伊藤忠商事はフィラの人気の高まりを受けて、今年の事業規模は「200億 円を突破する」と見ている。

「カンゴール」は、ECで20代女性の会員数が増えている。中でもベル型ハットの「バミューダカジュアル」が人気

帽子の栗原は、輸入販売する「カンゴール」が、昨年6月から成長している。ECの客層はほとんどが30~50歳台の男性だったが、昨夏以降20代女性の会員が増え、全体の売り上げは前年比20%増で推移している。昨年はブランド生誕75周年を迎え、積極的に広告宣伝を実施した。(繊研plus)

そしてファッションのリバイバルが進めばおのずと音楽業界にも同じ風が吹く。当時日本では小室ファミリー絶頂期で、出せばCDが売れ、ミリオンヒットは当たり前の時代。まだ当時10代だった安室奈美恵もそのトップアーティストの中で走っていました。今回、新しく発売されるバラード曲を集めた自身初となるバラードベスとアルバム発売を記念して、当時の代表曲「SWEET 19 BLUES」と「CAN YOU CELEBRATE?」を再収録し、ミュージックビデオを取り直した事が話題になっている。

歌手の安室奈美恵が、新たに撮り下ろされた代表曲「SWEET 19 BLUES」の新ミュージックビデオで、18年前の自分自身と“共演”を果たしたことがわかった。

6月4日にバラードベストアルバム「Ballada」をリリースする安室。同アルバムは、過去にリリースされたバラード曲の中から、ファン投票で選ばれ た上位15曲(+ボーナストラック1曲)を収録。さらにDVD盤・Blu-ray盤には、「SWEET 19 BLUES」の新MVや、大ヒット曲「CAN YOU CELEBRATE?」でヴァイオリニストの葉加瀬太郎をフィーチャーした「CAN YOU CELEBRATE? feat. 葉加瀬太郎」などを含む全17曲のMVも収録される。

18年ぶりに再レコーディングされた「SWEET 19 BLUES」。MVも新たに制作され、18年前に制作された当時のセットを再現。18年前の安室と、現在の安室が共演する映像となっている。現在、同MVのショートバージョンがYouTubeで公開中だ。(DietClub)

当時のミュージックビデオがこちら。

安室奈美恵 – SWEET 19 BLUES 投稿者 pporosa

新しく取り直されたミュージックビデオがこちら。

当時リアルタイムで聴いていた世代は、かなり懐かしい。こおした90年代リバイバルは、当時どの年齢で過ごしていたかによって、その新鮮みが異なるのは当然の事。

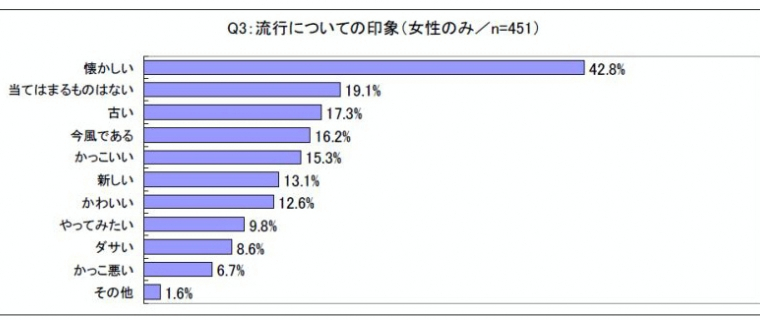

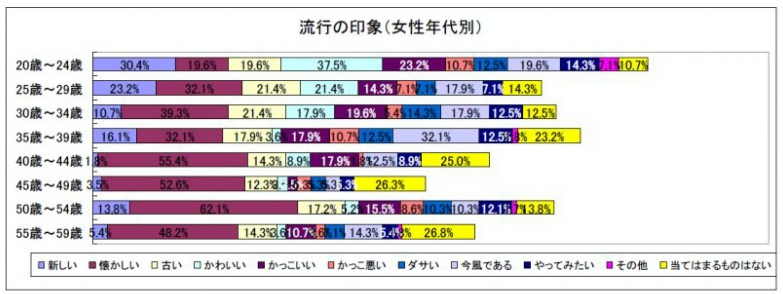

90年代リバイバル物へのまなざしは世代間ではっきりと差が出ています。これらのアイテムに関して「新しい」と答えた女性は20~24歳の場合、 30.4%に達しましたが、35~39歳は16.1%にとどまり、その上の「バブルまっただ中」層の40~44歳に至っては1.8%と、10分の1程度に まで落ち込みました。バブル体験者世代はプロデューサー巻きやクラッチバッグなどにフレッシュさをほとんど感じていない雰囲気がうかがえます。逆に、「懐 かしい」と答えた20~24歳は19.6%で、40~44歳の55.4%の半分以下。20~24歳は90年代アイテムを「かわいい」と見る人が37.5% もいて、10分の1以下の3.6%しかいなかった35~39歳との間で、決定的な時代感覚の違いを見せています。(allabout)

20年というサイクルが本当に正しく回っているとすると、それは17%以上の人がまだ「古い」と感じているようだ。90年代に流行った物は、なんだかんだ相当量ある。ナタデココ、ティラミス、たまごっち、プリクラ等等。これらの進化系は既に発売されており、90年代リバイバルの波に乗る事が出来るのか!?これは個人的に感じている事だが、ファッションに関してはあともうひと波すればこの90年代リバイバルももう収まるので、(恐らく年内までかな?)当時着ていた物を引っ張りだして粋な格好をするなら早めの方がいい。

新しい自動車規格になるか!?”ミラーレス”

2014.05.30|shiozawa

こちらはあるメーカーのコンセプトカーの画像ですが何かが足りません。

何かわかりますか?

答えはサイドミラーです。

ということで、

アメリカのテスラモーターがこんなことを提唱しているようです。

■テスラがサイドミラーの廃止を訴える! 2014 04.04

先日、米国NHTSA(高速道路交通安全局)は、2018年5月以降に米国で販売される新車を対象に後方視認用のカメラの搭載を義務付ける新規制を発表した。

そのさなか、テスラは米国自動車工業会というロビー団体(ゼネラルモーターズ、トヨタ、フォルクスワーゲンなど12の大手自動車メーカーが参加)と手を組み、サイドミラーをカメラに置き換える許可を求める嘆願書をNHTSAに提出した。

現在、米で製造される車にはサイドミラーの取り付けが義務付けられており、サイドミラーを付けず、カメラだけを搭載することはできない。

これに対しテスラ側は嘆願書の中で、「サイドミラーによってエアロダイナミクスが低下し、燃費も悪化している」と指摘。

米の自動車サイト『Automotive News』によると、テスラのイーロン・マスクCEOは2年ほど前から、法的にサイドビューカメラのみの使用許可を目指しロビー活動を行っていたが、1人の力だけで規則を変えることはできないと話しているという。

引用:auto blog

かなり理にかなっているようでもありますが同時に、

自動車の標準規格を自社提唱のものにして市場に有利に働かせようとしている感がプンプンします。

では、はたして日本の自動車メーカーはこれらのミラーレスの流れに対して対応する事が出来るのでしょうか。

例えばニッサンの場合かなり前からミラーレス化に対応しそうな技術を自動車に取り入れています。

■アラウンドビューモニター

空から見ているような視点でクルマの周囲が確認できるモニター

アラウンドビューモニターは、クルマの真上から見ているかのような映像によって、周囲の状況を知ることで、駐車を容易に行うための支援技術です。クルマの真横や斜め後ろなど、クルマのまわりには目の届きにくいところがあります。けれどもこの装置があれば、見えにくい障害物であっても気付くことができるのです。

引用:NISSAN

駐車する際のサポートとして自動車の前後左右にそれぞれカメラが設置されています。

ミラーではなかなか確認できない死角をサポートしてくれるといった点では似たような技術です。

さらに、HONDAの場合は

サイドミラーのサポートとして、すでに死角の映像を表示するカメラを備えた自動車をすでに北米で販売しているようです。

■Lane Watch (レーン・ウォッチ)

ドアミラーに設置したカメラにより、斜め後方の車両を表示。

レーンチェンジ時、ドアミラーの死角に存在する車両を見落とさないよう、視界を補助するシステムです。

※北米仕様

https://www.youtube.com/watch?v=E6w4zGzg2os

引用:HONDA

これはほとんどミラーレス化の対応に直接つなげられそうな技術のように感じられます。

このような米国のミラーレス化の流れ(まだ決定してはいませんが、、、)に対して各社は比較的すぐに対応できそうな印象です。

でははたして日本国内の自動車規格は今後どうなっていくでしょうか。

まだ情報が少なく将来はわかりませんが、

少なからず自動車産業はグローバル化の進んだ市場ですので、各国の規格に合わせた柔軟な対応と準備が必要そうです。

ありがとうございます。

自然エネルギーの貯蓄に関して

2014.05.23|shiozawa

太陽光発電を中心とした自然エネルギー発電。

環境にやさしく、 世界的にも自然エネルギーの活用がトレンドとなっておりますが、一番の問題点は“自然は生き物”である事。

常に変化しており、人間の手ではとてもコントロールできない点がたくさんあります。

そのためには技術でデメリットをカバーしかありません。

ということで、今日は自然エネルギーを安定化させる為の

エネルギー貯蓄技術についてです。

■再生可能エネの出力変動問題、水素インフラで解決に道

日本や欧米諸国で、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの導入が活発化している。天候に左右されるこうした電力を系統網に流す際に、系統網を不安定にさせる問題が顕在化してきた。この解決のために、蓄電池やスマートグリッドなどさまざまな手法が検討されているが、水素インフラもその有力な手段として検討が始まっている。

フランスのコルシカ島では2012年より、太陽光発電と水素貯蔵技術を組み合わせて太陽光発電の変動する電力を平準化してスムーズに電力系統に連系するプロジェクト「MYRTE(Mission hYdrogene Renouvelable pour l’inTegration au reseau Electrique:電力網に統合するための再生可能水素ミッション)」をスタートしている。

主体はコルシカ大学であり、プロジェトリーダーの同大学教授のPhilippe Poggi氏は、「再生可能エネルギー由来の不安定な電力を系統網に30%以上流すことを目標にしている」と言う。

同プロジェクトにはフランスArevaが技術・資金面で協力している。

560kWの太陽光発電パネルが設置されており、その余剰電力を使って50kWの電気分解装置で水を酸素と水素に分解し、各々をタンクに貯めておく(図1、図2)。1万5000Vの電力系統網と連系しており、電力が必要な場合は100kWのPEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell:高分子固体電解質型)システムに水素と酸素を提供して発電する。電気分解と燃料電池による発電時の排熱は、温水として回収し、温水タンクに貯める。

<出力560kWの太陽光パネル>

<水素タンクと酸素タンク>

引用:日経新聞

原子力発電の比重が高いフランス。

そんなフランスもこういった自然エネルギー発電推進に向けて国が積極的に支援していることを初めて知りました。

不安定な自然エネルギーで水(H2O)を電気分解して水素(H)と酸素(O)に分解して貯蓄する。

加えて電気分解で発生した排熱の温水まで再利用。

エネルギーを極限まで無駄なく利用しており非常に面白いです。

次はフランスのお隣の国“ドイツ”。

■ドイツで活発な風力発電からの水素活用

その中でも目立つのは、ドイツにおける風力発電の電力から電気分解で水素を製造するプロジェクトである。

ドイツは脱原発に踏み切っていることから、再生可能エネルギーの中でも風力発電の導入を活発化させており、その多くが北ドイツに集中している。

北ドイツには大きな電力需要がないために、工業地帯である南ドイツへ送電する必要があるが、高圧送電線の敷設が遅れている。

そこで、北ドイツの風力発電で余った電力から水素を製造して活用するプロジェクトが増えているのである。

例えば、ドイツの首都ベルリンから北に120km離れたブランデンブルク州プレンツラウで進められている「プレンツラウ風力水素プロジェクト」では、合計6MWの風力発電で発電した電力を通常は系統網に送っている。

しかし、夜など電力需要が小さく、電力が余剰になる場合には、水を電気分解して水素を製造してタンクに貯めておく。

貯蔵した水素は、必要に応じてバイオマスから製造したメタンなどの可燃性ガス(バイオガス)と混ぜて、コージェネレーション(熱電併給)システムに供給する。

コージェネ設備では電気は電力系統網に流し、排熱は地域熱供給に販売する。

水素の一部は、ベルリン市内などにある燃料電池車(FCV)と水素自動車向けの水素ステーションにも供給する、といった取り組みをスタートさせている。

水素を都市ガスのメタンに混合して燃料として使うハイタン(Hythane:水素混合都市ガス)のプロジェクトでも、風力発電からの水素を活用するプロジェクトが増えている。

代表例は、ドイツの「パワー・ツー・ガス」である。E.ONやGreenpeace Energyといったエネルギー会社が風力発電の余剰電力を使って水を電気分解で水素に転換して、既存のガス配管網に供給している。

こうして余剰電力を有効活用すると共に、クリーンな水素を添加することでSOX(硫黄酸化物)やNOX(窒素酸化物)などの有害物質の排出を削減できる。既存の都市ガスインフラを活用できることから、水素社会へ移行するきっかけになるとみられる。

引用:日経新聞

ドイツも風力発電からの水素の活用。

フランスと同様に水素をエネルギー貯蔵として利用しているようです。

さらに、その水素をさまざまな使用用途に合わせて他の物質と混ぜて利用したり、直接使ったりと、自然エネルギーの使用方法を多角化できる手段になっているようです。

今後一層、自然エネルギーの発電シェアが拡大していくと思われます。

そしてさまざまな発電方式が多角化して行くと思います。

ただ、そのエネルギーを電気のままにしてしまうと効率的かつ長期的に蓄える事ができません。

ですから、今後はさらなる

効率的かつ安全かつ長期安定を実現できる“エネルギー貯蓄”

が重要性が増してくると思われます。

ありがとうございます。