HOME >

コンピュータの進化はさらに加速するか。

2014.12.05|shiozawa

仕事でもプライベートでも快適に生活するにはなくてはならない“コンピュータ”。

携帯電話も自動車ももちろんコンピュータを使っていますし、ちょっとした家電にもコンピュータが入っています。

そんなコンピュータですが、

内部のコアとなる記憶部である“メモリ”はある法則に沿って、50年近く進化してきました。

そんな法則を打ち破れるかもしれないメモリの発明がされたようです。

その記事がこちら

■「ムーアの法則」が破られるかもしれない:トランジスタと同じ働きをする単分子

英国のグラスゴー大学と、スペインのロビラ・イ・ビルジリ大学の研究チームが、トランジスタと同じような働きをする新しい分子の設計・合成に成功した。

ムーアの法則(集積回路あたりのトランジスタ数は約2年ごとに2倍になるという法則)が破られるかもしれないブレークスルーだ。

現在のフラッシュメモリは、データセルの物理的な限界に束縛されている。

データセルには金属酸化物半導体(MOS)が使われているが、MOSコンポーネントは10nm以下での製造がほぼ不可能であり、これにより記録量の上限が決まっている。

今回、従来のデータ記憶コンポーネントに代えて、単一分子を使うという革新的技術が成功した。

分子ひとつにマルチビットのデータを記憶させることができるようになると、ムーアの法則が破られる可能性がある。

引用:Wired.jp

トランジスタと同じ動きをする分子?!

これを使えば1分子に複数ビットのデータが記憶できる?!

ちょっと難しいかもしれませんが、フラッシュメモリは下図のような

トランジスタを開けたり閉めたりすることでデータを書き込んだり、読み出したりしています。

そして、今回の開発された技術を使えばこの動きを1分子という非常に小さいサイズできてしまうとの事です。

現在でもすでに、数10nmレベルととても小さいのですが、さらに一桁二桁小さいオングストローム(10の-10乗)サイズのメモリが実現できてしまう可能性が出てくるわけです。

1ケタ小さくなれば今の大きさで記憶容量が10倍になるわけで、2ケタ進めばさらに100倍も容量が増加する事になりるわけです。

最初に述べたメモリ進化の法則ですがそれは”ムーアの法則”です。

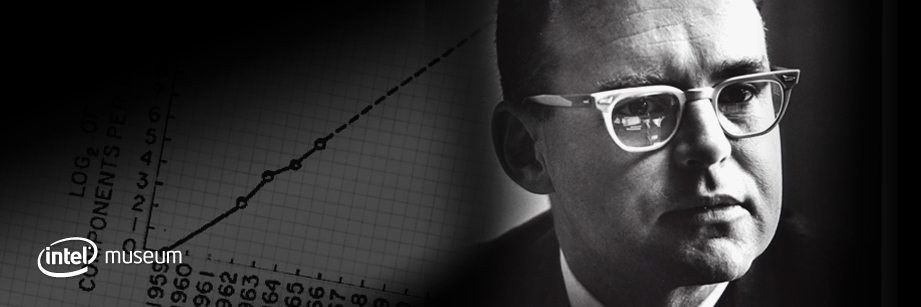

<ゴードン・ムーア氏>

この法則をグラフにしたのがこちらです。

![]()

1965年とほぼ半世紀前に唱えられた法則にのっとってコンピュータは進化しているわけです。

このグラフで見ると、約40年間ほぼ直線状に進化しているわけですが、もし今回の研究による技術革新が実現されれば、きっとこの直線より上側にプロットがつくことになります。

50年間守られてきた法則がついに破られるのでしょうか。

将来は思った通りにはいかないと私は思っていますが、現にムーアさんは半世紀後までを予測しているわけですから、その言葉に大いなる説得力を感じます。

また、アメリカの発明家で未来学者のレイ・カーツワイルが、21世紀に来るはずの「シンギュラリティ」についてこんなことを述べています。

人工知能が人間の知能を超える

強いAIの登場は、今世紀にわれわれが目撃するもっとも重要な変革だ。

その重要さは、生物の出現に匹敵すると言ってもよい。創造された生物はついに自らの知能を極め、その限界を超える術を見いだすことになる。

将来、どんな時代が来るかは凡人の私には想像もつきません。

ただ、今よりさらにコンピュータは進化し、より生活の中で支配的になっていく事は間違いないように感じます。

ありがとうございます。

「貧困女性」が深刻化している件。

2014.12.01|☆KAYA☆

月曜日は☆KAYA☆です。

お金がない、将来が心配、不安はつきませんが、

今女性の貧困問題、ホームレスが社会問題になっているそうです。

メディアでも多く取り上げられているそうです。

「貧困女性」をやたらメディアが取り上げてる。

ネットカフェや、低賃金で生活しないといけない女性たちが増えてるという。

NHKスペシャル「あしたが見えない」として放送。

その後放送されたNHKスペシャル「女性たちの貧困」

風俗で働く女性や、路上生活をする女性など、これまで見えていなかった若い「貧困女性」の姿を取材した一冊。

「貧困女子」という女性たちに各メディアの注目が集まっている出典「プア充」?「最貧困女子」?低所得女子を分ける分水線とは – 新刊JPニュース

(NEVERまとめ)

個人的にはホームレスの女性を人生で2名ほどしか見かけた事が有りませんが、

実際にはかなり多いそうです。

立命館大学産業社会学部准教授の丸山里美さんは、「全国で路上生活を送る女性は少なくとも260人」と言う。

「現在、路上生活者は約7500人、そのうち女性は3.5%という統計を厚生労働省が発表しています。単純計算で女性の路上生活者は約260人ですが、これはあくまで統計上の話。私の実感では、もう少し多いと思います。(livedoor)

こんなに女性のホームレスがいると推測されているのに、

見かけないのは何故?

「路上生活は盗難や暴行に遭うことが多く危険なので男性の格好をして暮らしている女性も少なくない。夫婦で暮らしている場合には男性しか前に出てこないことが多いのです」(丸山さん)

さらに丸山さんは、ホームレスの定義について議論するべきだと指摘する。

「厚労省が調査するのはあくまで路上生活者の数ですがホームレスというのは路上で生活する人だけではありません。ネットカフェで寝泊まりする女性、深夜営業のファストフード店で夜を明かす女性なども含めて調査すべきなのです」(丸山さん)(livedoor)

さらに、女性のホームレスである事が分かると

強姦に合うケースのある為、男装をしているひともいるのだとか。

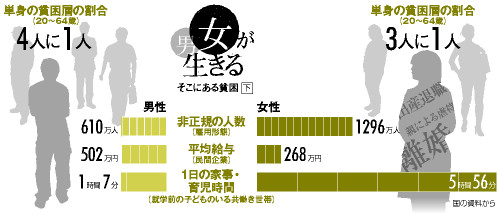

女性の方が非正規雇用者の数も多く、所得も低いので

貧困生活に陥りやすいというのは容易に理解出来る。

国税庁の2012年調査では、女性の平均給与は268万円で、男性の502万円の約半分。年間200万円以下の人は、女性だと4割に上るのに対し、男性は1割にとどまる。

結婚を前提に、「稼ぎ手」である男性の給与は比較的高く、女性は家計の補助という位置づけで低賃金に置かれる傾向がこれまで強かったからだ。(朝日新聞)

NHKで放送されたドキュメンタリー番組では、

20代のシングルマザーのうち、およそ80%が、

年収114万円未満の貧困状態であると発表されました。

そのため風俗店では「託児所有り・シングルマザー歓迎」の広告が。

風俗店の求人広告です。

寮あり、食事あり。

託児所完備。

シングルマザー歓迎。

今、貧困状態に置かれた女性のサポートをうたい文句にする、風俗店が増えています。(NHK)

心体共に疲れ果て、夜の仕事を辞めて行く女性達だが、

結局は次の勤め先が無くまた夜の仕事に戻ってくる人が多いらしい。

子供の父親からの金銭的援助は。。。?

支払われているが足りない、そもそも未払い。。。

なんとも暗くなる悩ましい社会問題。

女性達は晴れて年を越せるのか。

来年の生活はより良い物になるのだろうか。

H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げまであとわずか☆

2014.11.28|shiozawa

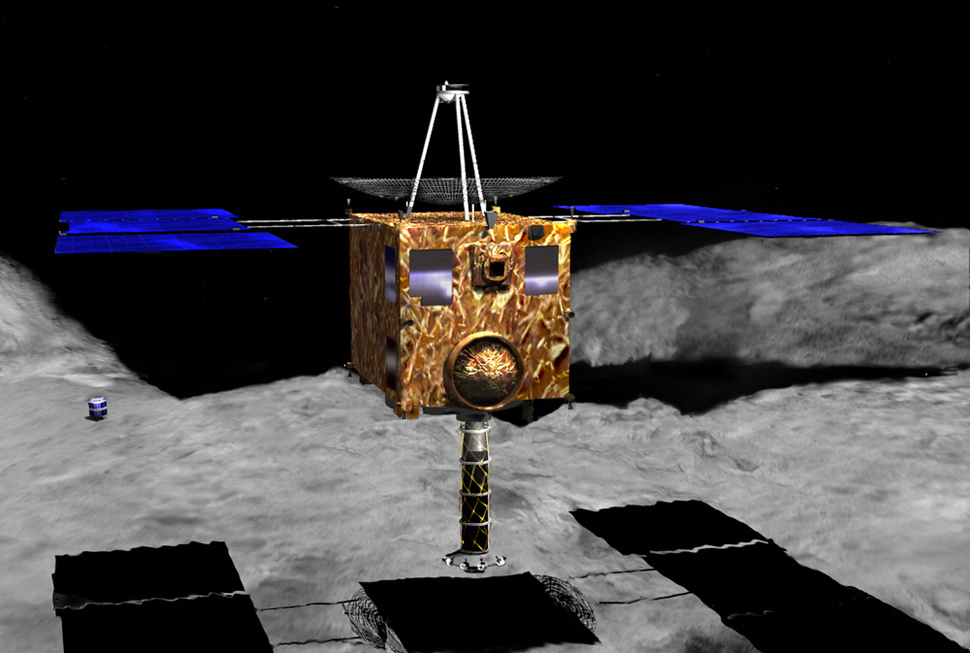

小惑星探査機“はやぶさ”が地球に帰還してから早やくも4年。

そんなはやぶさの後継機の“はやぶさ2”が今月の11日に長い旅へと飛び立ちます。

■H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げ日時決定

2014年9月30日、JAXA宇宙航空研究開発機構は、小惑星探査機『はやぶさ2』および相乗り小型副ペイロード3機を搭載したH-IIAロケット26号機の打ち上げを2014年11月30日午後1時24分48秒と発表した。

「はやぶさ2」および3機の相乗り小型ペイロードはH-IIAロケット26号機(202型)は、2014年11月30日午後1時24分48秒に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定。

小惑星「1999 JU3」を目指し、往復6年間の探査を行う。

引用:Response

帰還は約6年後ということで東京オリンピックの年の2020年あたりでしょうか。

ところでは前機のはやぶさと今回のはやぶさ2ではスペックがどう異なるのでしょうか。

◆技術を洗練

はやぶさ2はH2Aロケットで種子島宇宙センター(鹿児島県)を出発。

約1年後、地球の引力を利用して加速する「スイングバイ」と呼ばれる軌道変更を行い、目的地の小惑星「1999JU3」を目指す。

小惑星には2018年夏に到着。

約1年半をかけて内部の物質採取や地表の観測などを行う。

物質を収めたカプセルは20年末の帰還時に本体から切り離され、オーストラリア南部のウーメラ砂漠に落下する。

往復で6年間、約52億キロの長旅だ。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の国中均(ひとし)プロジェクトマネージャは「初代は挑戦的な計画をこなした一方、多くの故障や失敗も経験した。それを踏まえ、はやぶさ2は技術の洗練に注力し、大変優れたものが出来上がった」と強調する。

新旧はやぶさの装備の目玉は、主に往復の航路で使う「イオンエンジン」。

燃料のキセノンガスをイオン化して電圧をかけ、加速して噴射する。

燃費に優れる半面、従来の方式は耐久性が低いのが難点だった。このため初代はやぶさは、ガスをイオン化する際にマイクロ波を使うことで耐久性を高める新手法を採用。

それでも故障が相次ぎ、残った機能をやりくりして何とかしのいだ。

今回はイオン化する際の高温に耐えるようエンジンの構造を工夫して長寿命化を図ったほか、推力を2割向上させている。小惑星での離着陸などに使うのは「化学エンジン」。

初代は着陸後に異常が起きて燃料が噴出し、さらに配管内が凍結して使えなくなった。

この影響で機体は制御不能に陥り、太陽電池パネルを太陽の方角に向けられず電源を喪失。

回復までの約7週間にわたり通信が途絶した。◆制御装置を温存

今回は配管が破損、凍結しないよう溶接箇所を減らしたり、2系統ある配管を別々に温めたりする対策を取った。

はやぶさ2の外観で、初代とはっきり異なるのは機体上部のアンテナだ。

おわん形のパラボラアンテナを平面タイプに変更することで軽量化した。

使用する周波数帯も追加し、初代の4倍の高速通信が可能に。通常は初代と同じ周波数帯で地球と交信するが、小惑星から大量の観測データを送る際に高速通信が威力を発揮する。

引用:産経ニュース

今回の旅も50億キロ越えの長旅の計画☆

はやぶさでトラブル続きだったイオンエンジンもしっかり進化し、アンテナや通信技術などあらゆるものがしっかり対策されているようです。

それもそうですね。

初代はやぶさが飛び立った2003年からすでに11年。

この11年間の技術的進歩はとても大きなものでした。

また、今回のはやぶさ2には小型の表面探査ロボを搭載しているようです。

■30日打上げの「はやぶさ2」、国内5大学共同開発の小型表面探査ロボットを搭載

東北大学は、国内の5大学による大学コンソーシアムが共同開発した小型表面探査ロボット『MINERVA-II-2』が「はやぶさ2」に搭載され、11月30日に小惑星に向けて打上げられると発表した。

はやぶさ2は、有機物や水が含まれた物質があると考えられる小惑星「1999JU3」から試料を持ち帰るサンプルリターンを主たる目的としている。

同探査機には、小惑星の表面に降り立って科学観測、移動探査するための小型ロボットが計4機搭載される。

MINERVA-II-2は、2011年春に国内の大学研究者からなるコンソーシアムが共同で開発した。

はやぶさ2が小惑星に到着した後表面に投下され、重力が小さい環境での移動機構を検証するための工学実験を中心に、カメラ画像撮影などのミッションを行う。

開発では、東北大学が全体の取りまとめと、微小振動によるマイクロホップ型移動機構の開発を担当した。

また、山形大学がバイメタルを使った環境駆動型移動機構、東京電機大学が永久磁石を使った内部撃力型移動機構、大阪大学が板バネを使った弾性エネルギー開放型移動機構、東京理科大学が搭載カメラ系をそれぞれ開発した。

2003年に打上げられた初代「はやぶさ」にも、小型探査ロボット『MINERVA』が搭載されたものの、小惑星表面に着陸できなかった。

今回は計3機のMINERVA-IIローバーが搭載され、表面探査を実施する。特に大学コンソーシアムが担当した『ROVER 2』では、微小重力表面移動に関する新規技術に挑戦する。

引用:Response

合計で4台も地上探査機を搭載してるようです。

また、1kmも満たない小惑星ながらも微量ながら重力があるということで、特殊な技術で地上を移動できるようです。

それにしても前回のはやぶさにも地上探査機を搭載していたということは知りませんでした。

今回は最低でも1台はうまく上陸し、調査できるといいですね。

それよりなにより、まずは小惑星探査機「はやぶさ2」を載せたH-IIAロケット26号機が無事打ちあがり、計画通りの軌道にのれますように。

ありがとうございます。

時代を造ったファッション雑誌が復活!

2014.11.24|☆KAYA☆

月曜日は☆KAYA☆です。

20代の私達世代は、「雑誌を読まない」「服はECサイトで買う」

雑誌離れした世代だと言われる事が多く、

いくつものカリスマ雑誌の廃刊・休刊を見てきました。

過去、時代を作って来たカリスマファッション雑誌の2誌が、

復活を遂げるというニュースが有り、その世代は大いに盛り上がっています。

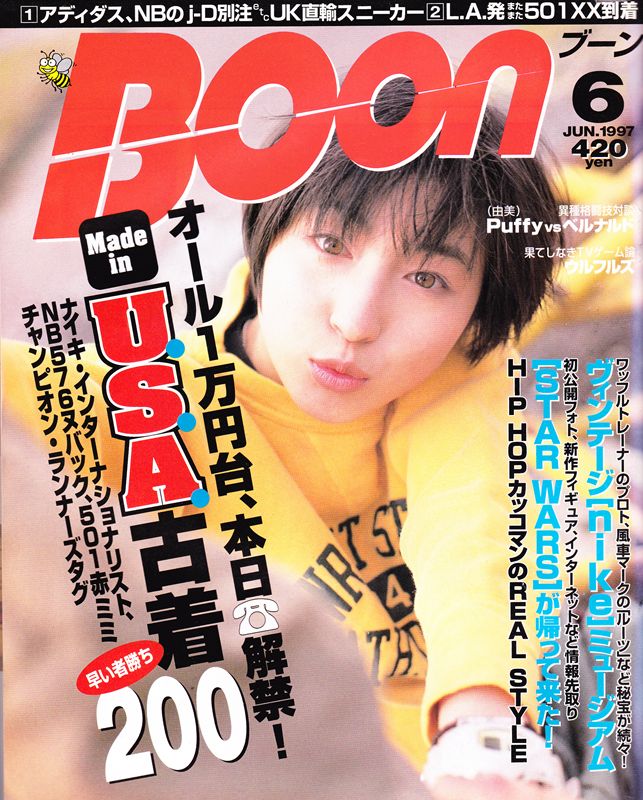

1つ目はメンズストリートファッション誌の先駆け「BOON」

祥伝社の男性ストリート誌「Boon(ブーン)」が、2014秋冬号で6年半ぶりに復刊する。これまで 20代に設定していたターゲットを30代〜40代に変更し、大人の男性が求める「ストリート総合誌」として一新。表紙には広末涼子を14年ぶりに起用し た。発売日は10月9日。 1986年に創刊した「Boon」は、90年代後半にスニーカーと古着ブームを牽引し、”ストリート”のジャンルを確立。2007年11月からファッション×ライフスタイル誌「b」にリニューアルしたが、2008年3月に発売した5月号で休刊している。

復活号はムック本として創刊され、ターゲット層は90年代にストリートカルチャーを体感した 30代〜40代に設定。スニーカーやヴィンテージ古着、デニムなどのファッション情報から、ミュージックや食、ギア、サブカルまで総合して特集する。表紙 を飾る広末涼子は、「学生時代にBoon読者でしたという方々とお仕事をする機会がものすごく増えて、とても嬉しく思っています」とコメントを発表。次号 は2015年4月上旬に発売を予定している。(Fashionsnap.com)

当時も今も変わらない広末さんは男子の憧れでした。

当時は90年代、そこは渋谷区、ミックスカルチャーの時代、

ストリートでは新しいファッションと文化が生まれ、

BOONによってそれは流行化されました。

「Boon」から火が付いたモノ

ヴィンテージの一着数十万から数百万円のものが掲載されていた

Levi’sの1st、2nd、3rdジャケットの違い、年代による501の違いをBoonから学んだ人も多いのでは?NIKEを中心としたヴィンテージスニーカーが掲載、エアジョーダン1、ターミネーター、ダンクなどを紹介。

このようなモデルが復刻されるのはこの後で、発売当時のオリジナルモデルは当然の如くプレミア化していたもの日本別注の黒いレザーに白いソール・・・RW-8179が大人気に。

転売も横行し、一足10万円という値付けも見られた。

この頃、粗悪な偽物(フェイク品)も出回る。ボロボロで擦り切れていても、ヴィンテージなら数万円ということもザラ。

プリントの違い、ガゼットの有無、ブランドタグなど細かい部分まで掲載されていたタフで無骨なデザインのG-SHOCKが流行ったのも「Boon」全盛期の頃だった

NIKE AIR MAX 95を筆頭に、REEBOK INSTA PUMP FURYなど、ハイテクスニーカーブームを牽引した雑誌のひとつが「Boon」

誌面に掲載されたモデルが市場から即枯渇しプレミア化、という現象が起こった高価なヴィンテージを買えない中高生のために?ヴィンテージモデルを模して作成されたレプリカモデルも紹介されていた。DENIME、FULLCOUNT、EVISUなど。

シルバーストーンの広告はよく「Boon」誌面で見掛けたものである(NEVER)

そんなBOON読者もいつしかアラフォー。

お固いサラリーマンになった人、父親になった人、

偉くなった人、コレステロールや血圧に悩んでいる人。。。

ストリートスナップはいつの間にか皆アラフォーだ。昔よく登場してたスタイリスト的な人たちも40歳を超えて怪しいおっさん感しか出ていない。なんかちょっと切ない。

確かに昨年より、90年代リバイバルが相次ぎ、

再ブレイクしているが、今何故BOONは復活したのだろうか?

山口編集長:(省略)一昨年くらいから、30代、40代向けの男性誌に希望の光があるように感じられました。その年代全ての雑誌というわけでは なく、あくまで一部のということではあるのですが。

そういうこともあり、30代や40代向けの男性誌が、今ならいけるのではないかと思い ました。ちょうどその世代が、10代、20代だった頃に全盛期だったのが『Boon』で、97年の最盛期には実売で65万部売れていたんですね。ちなみに 私は今年42才になりますが、私より7、8才下の世代になると、『Boon』を読んでいたという人はぐっと少なくなります。

ということ で、特定の年齢層にはかなり強いブランド力があることは分かっていましたから、『Boon』という冠をつけて40代向けに雑誌をつくってみたらどうだろう かと。懐かしいと思って手にとってくれるかもしれないので、新しい雑誌を立ち上げるよりは、アドバンテージがあるだろうと考えたんですね。これはすごく短 絡的な考え方なんですが(苦笑)。最初に話は戻りますが、私自身、『Boon』に対する思い入れもあったし、もし今のタイミングを外したらもう二度と(復 刊)できないかもしれないという危機感もあったので、関係する部署の全担当者に集まってもらって、プレゼンテーションをしました。(Jcastニュース)

さらに社会現象にまでなったナイキのあのスニーカーについても

山口:プレミアがついて、「エアマックス狩り」という言葉が生まれましたからね。でも、僕らはプライドがあったので(笑)、定価より高いクレジットでは載せないと決めていました。

当 時はインターネットがまだ普及していなかった時代ですから、全国400件くらいのショップにFAXを毎日送って、在庫のリサーチをするんですが、定価以上 の額で売っているお店もあるんですよ。そういう店は載せないようにしていました。定価が15800円であれば、FAXに15800円と書かれたお店だけ。(Jcastニュース)

今ではメールアドレスをHPに掲載しておけば、

毎日編集部に山のように届く情報。当時は編集者やライターさんたちが

手足を動かして情報収集していたんですね。

MOOK本になり、次回の出版も決定しており、

「次の表紙は誰!?」と既にアラフォー男性達は鼻息を荒くしています。

そして次は当時の女子達のお話。

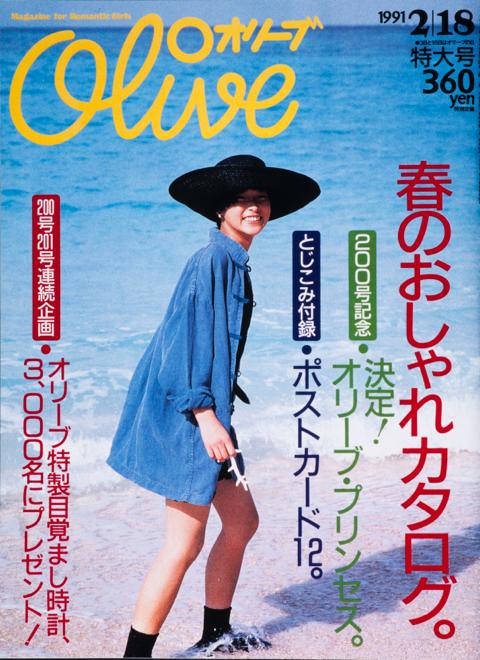

ファッションが大好きな女の子達の為の教科書的な雑誌が有りました。

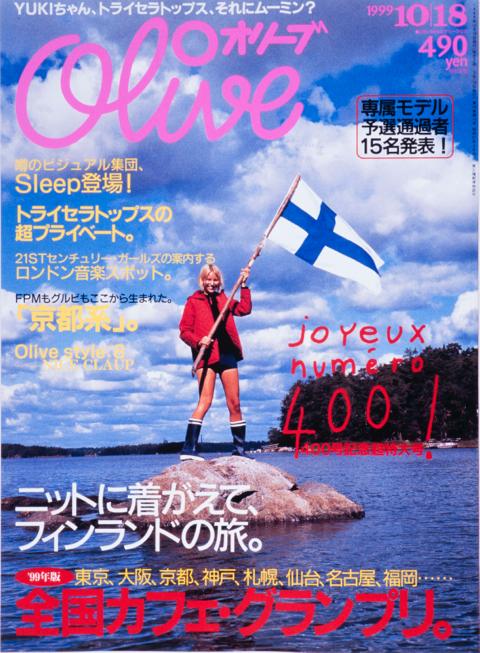

それは「オリーブ」。そのオリーブが2014年6月に

雑誌GINZAの別冊付録という形で復活しました。

マガジンハウスが発行するファッション誌GINZA(ギンザ)で、2003年に休刊したファッション誌「Olive(オリーブ)」が復活した。「ファッ ション雑誌を読みましょう」を特集したGINZA6月号の一企画として実現。スタイリスト大森伃佑子が2014年版「オリーブ」を表現した約10ページで 構成されている。(Fashionsnap.com)

来年特別号も予定されています。

2003年に休刊した女性誌「Olive(オリーブ)」(マガジンハウス)が15年3月にモード誌「GINZA」(同)の約100ページの別冊付録 として“復活”することが24日、明らかになった。また同年に設立70周年を迎える同社の記念事業の一環として「Oliveプロジェクト」を立ち上げるこ とも発表された。

今回の別冊付録とプロジェクトについて、同社は「今、改めて雑誌『オリーブ』がもつ時代性や共感性に着目し」たとしている。フェイスブック上にオフィシャルページをオープンし、「今なぜオリーブか?」といったテーマでイベントも予定しているという。

オリーブは1982年に平凡出版(現マガジンハウス)から創刊された女性誌で、フランスの女子学生(リセエンヌ)などのファッションやライフスタイルを積 極的に紹介。同誌や同誌が提案するファッションやライフスタイルを愛好する読者を指す「オリーブ少女」という言葉も生まれた。(マイナビニュース)

この別冊付録版はスーパーバイザーとして淀川美代子氏

(現 『MAISHA』編集長、元『Olive』編集長)や、

ゲストエディターとして 岡本仁氏

(現ランドスケーププロダクツ、元『relax』編集長)ほか

多数のクリエーターが参加するというので、更に興奮します!!

過去のオリーブは今や歴史的アートの価値があり、

ファッションが好きな人は当時のオリーブを知らずとも

再度これを機に学ぶ必要があると思います。

今も昔も変わらず、ファッションを教えてくれてありがとうオリーブ。

ありがとうマガジンハウス。

今後のオリーブプロジェクトが楽しみです!!!!

2014年は水素エネルギー社会元年☆

2014.11.21|shiozawa

いよいよ世界初の水素自動車が来月の12月15日に発売することになりました☆

■トヨタの燃料電池車「MIRAI」は実質500万円弱に、「来るべき水素社会に向けた第一歩」

トヨタ自動車が世界に先がけて燃料電池車の「MIRAI」を12月15日から販売開始する。

価格は税込み723万6000円で、政府の補助金などを適用すると500万円弱になる。

最初の1年間は東京・名古屋・大阪・福岡の4大都市圏を中心に400台を販売する予定である。

「MIRAIは単なる新型車ではない。来るべき水素社会に向けた第一歩になる」。

トヨタ自動車は11月18日に東京都内で開催した発表会で力強く宣言した。

世界で初めて水素を燃料に走る市販の乗用車「MIRAI」が12月15日に発売される。

豊田章男社長は「クルマの歴史が大きく変わろうとしている」とMIRAIの重要性を強調した。

引用:スマートジャパン

つい数年前にみたテレビ番組で水素自動車は1台あたり約1億円程度かかると言っていた記憶がありますが、時代の進歩は想像以上に早いものです。

あっという間に1/10以下の約700万円。

補助金を含めれば500万円弱ということでSUVと値段がさほど変わらないところまで来ています。

本格的に生産が進めば、電気自動車の値段をあっという間に抜きそうです。

今回発売される、トヨタの水素自動車”MIRAI”の特徴は、

4人乗りのセダンタイプのボディに、新しく開発した小型・軽量の燃料電池を搭載する。

特定ユーザー向けに2008年から販売しているハイブリッド方式の「トヨタFCHV-adv」(図2)の燃料電池と比べて、出力密度を2倍以上に向上させた。

小型のセダンタイプでも100kW以上の出力を発揮して、航続距離は500キロメートルを超える。

燃料になる水素の充填時間は3分程度と短く、ガソリンの充填時間とさほど変わらない。

走行用ではなく家庭用の電源として利用した場合には、1週間以上の電力供給が可能になる(1日の電力使用量を10kWhと想定)。

燃料電池(FCスタック)のほかに高圧水素タンク2本を車体の床下に備える。

なんといっても、航続距離は500キロメートル以上。

重たいものを色々搭載してこの距離だから如何にエネルギー量が大きいかがよくわかります。

最初の一代目でこれですから、さらに小型化と軽量化が進めば1000キロメートルも夢ではないように感じます。

さて、走らせるには“水素”を充填しなければいけませんので、

そこで必要になってくるのが水素ステーション。

■ENEOSの水素ステーションが11カ所に、トヨタの燃料電池自動車に合わせて

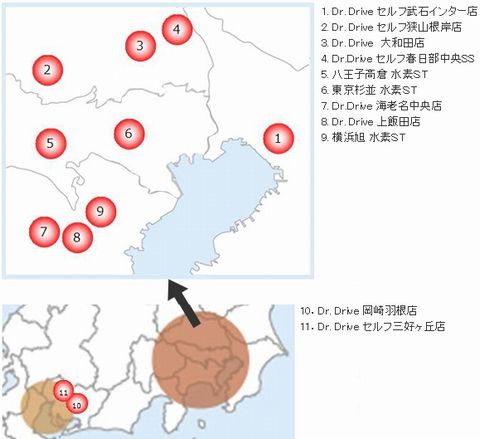

トヨタ自動車が世界初の燃料電池自動車を市販するのに合わせて、「ENEOS」の水素ステーションが首都圏を中心に11カ所でオープンする。

すでに実証実験を開始している神奈川県の海老名市を皮切りに、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知の1都4県に2015年3月までに開設する予定だ。

国内のガソリン市場で30%以上のシェアを握る最大手のJX日鉱日石エネルギーが商用の水素ステーションの拡大に乗り出す。

12月下旬に神奈川県の海老名市に第1号を開設した後、1月下旬に東京都の八王子市に第2号をオープンする。

さらに千葉・埼玉・愛知の3県を加えて、3月中旬までに合計11カ所に展開する計画だ

<第1号の「Dr.Drive海老名中央店」>

2014年度内に開設する11カ所の商用水素ステーションのうち、8カ所はSS一体型で、3カ所は水素ステーションだけの単独型になる。

単独型は東京都の八王子市と杉並区、神奈川県の横浜市旭区に開設する。

水素の供給能力は標準的な場合で1時間あたり5~6台の燃料電池自動車に対応できる。

1台に充填する時間は約3分で済み、従来の電気自動車と比べて格段に早い。

引用:スマートジャパン

まずは都心から。

インフラあっての自動車ですから、こういった動きがより積極的になることが普及への最も大切なポイントかと思います。

こういったインフラの部分では官民一体となって推し進めるのがどうしても必要です。

ということで、資源エネルギー庁も水素エネルギー社会実現のための明確なロードマップをすでにだしてました。

■水素エネルギーで世界をリードする国家戦略、化石燃料に依存しない社会へ

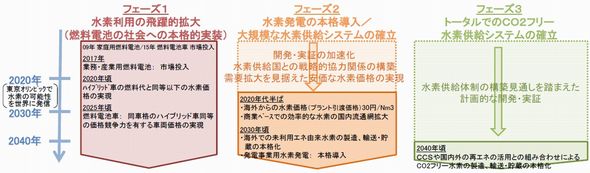

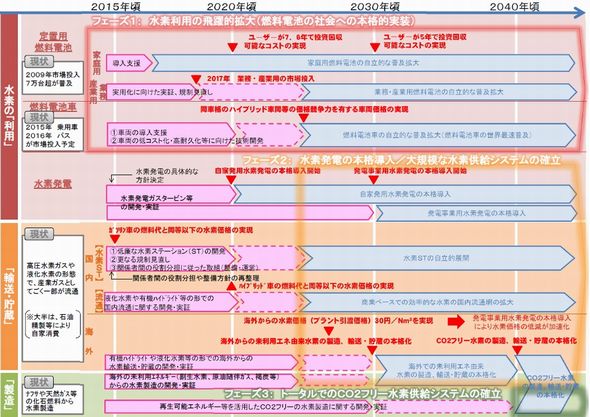

資源エネルギー庁が水素・燃料電池の市場拡大に向けたロードマップを策定した。

水素はCO2も放射能も排出しないクリーンなエネルギーとして世界の注目を集めている。

しかも水素を利用して発電する燃料電池の分野では、日本の特許出願数は世界でも2位の国を5倍以上も引き離して圧倒的に優位な状況にある。

6月24日に公表した「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、2050年までに国全体へ水素供給システムを普及させるための目標と重点施策を3つのフェーズに分けてまとめた

第3フェーズで水素の製造・輸送・貯蔵までの一貫体制を国全体に展開していく。

今後の火力発電設備などに導入される予定のCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:CO2回収・貯留)や再生可能エネルギーと組み合わせて、「CO2フリー」の水素供給システムを2040年までに完成させる構想だ。

引用:スマートジャパン

2020年代中にはハイブリッド車と同等の価格を実現トなっています。

さらに自家発電用水素発電ということで、家で水素発電させてそのエネルギーを家庭用電力として使う時代が本格化するとなっています。

今は想像もつきませんが、そういった時代が来るのでしょうか。

最近はエネルギーも多角化してきており、将来主流となるエネルギーが何になるか想像もつかなくなってきています。

しかし、水素エネルギーも主流になりうる有力候補である事がよくわかる今回のニュースでした。

ありがとうございました。