HOME >

ファッショナブルなドキュメンタリー映画が流行中。

2012.03.12|☆KAYA☆

月曜日は☆KAYA☆です。

音楽はいち早く動画になったけれども、

ファッションは最近ようやく動画になり始めた。

多くのコレクションブランド(ファッションショーを行うようなハイブランド)

たちが、コレクションの動画を生中継で配信し始めたのだ。

世界4大コレクションの幕明けを飾り、4日間の日程でスタートしたミラノ・メンズファッションウィーク。最終日となる17日は、「DSQUARED² (ディースクエアード )」「GIORGIO ARMANI(ジョルジオ・アルマーニ)」がショーのライブ中継を予定している。(引用;Fashionsnap.com)

音楽はどんな時代も大衆的で、全ての人に平等に与えられたが、

ファッションはその昔、階級に応じて限られた人達しか着られない物もあった。

パリ・ミラノ・NY・ロンドンで行われる年二回のコレクションは、

世界中のほんの一握りの人達しか見る事が出来なかったし、

それがとっておきのステイタスだったが、もはや時差無く私たちも拝見出来る。

今やファッションは誰にでも平等で、動画で見る物になっている。

そんな中、まだ実在している(生きる伝説と化している)

ファッションの重鎮達のドキュメンタリー映画が流行している。

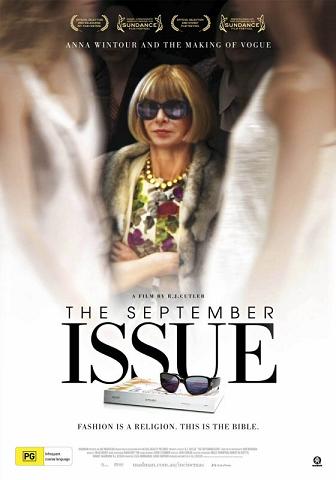

まずはご存知の方も多いだろう映画「プラダを着た悪魔」で

鬼編集長のモデルにもなった米版VOGUEの編集長アナ・ウインター

のドキュメンタリー。このブログでも紹介しましたよね。

その名も「The September Issue」(邦題は「ファッションが教えてくれる事」)

ファッション誌の一年は、9月からスタートする。

(秋冬の新作ファッションが9月号の雑誌から掲載されるため)

その為、ファッション雑誌は一年に一度の9月号のために

半年以上も前から構成を練る。

たった1ページも妥協を許さない鬼編集長アナに驚き、

多くの事を学ばされる映画。

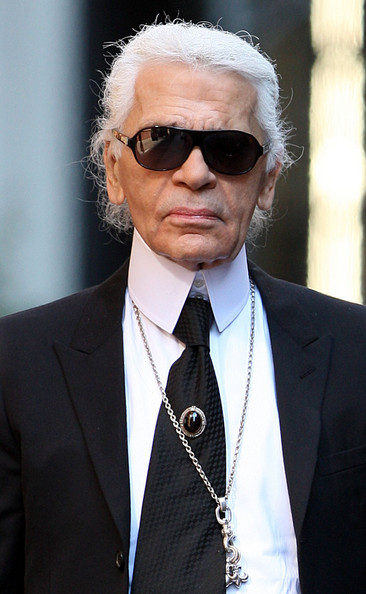

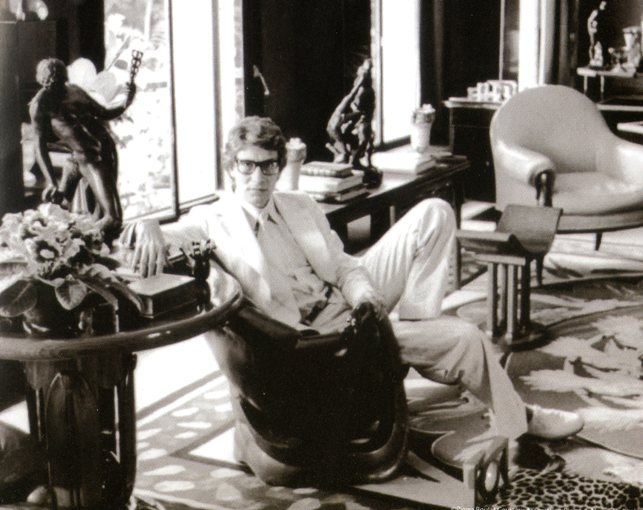

この映画にも出てくる今や生きる伝説となったトップデザイナー

カール・ラガーフェルド

FENDI、イヴ・サン・ローラン、CHANELなどのデザインを努める。

彼の仕事風景を追ったドキュメンタリー映画

「sigh chanel カール・ラガーフェルドのアトリエ」

彼がCHANELのデザインを書き上げ、ランウェイのフィナーレを

歩くまでを追った作品で、世界一の職人達が多く出演する。

彼のデザインは、数本のペンでさらりと描いたデッサンのみ。

そのメモ書き程度の絵を見て、アシスタントたちはパターンを引く。

クビ回りのディテール、ウエストの絞り具合、裾の長さと

布の素材まで、カール様の世界感を把握しているのだ。

そしてCHANELには、ココ・シャネルが生きている頃から

大事にしているお抱えのお針子さん、靴職人、ガロン職人達が多くいる。

中でもガロン職人は、フランスの田舎に暮らす老婆1人で行っており、

後継者はおらず、CHANEL独特のツイードは、今後作れなくなるかもしれない。

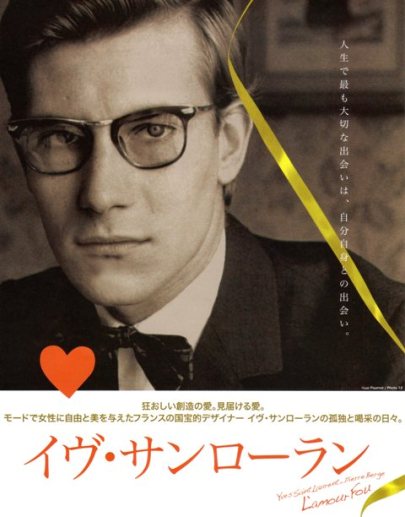

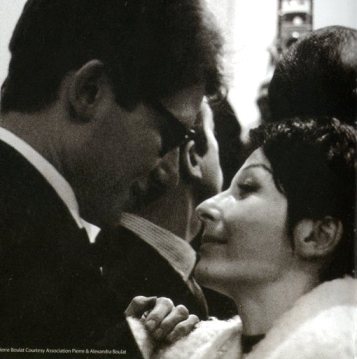

次に紹介するのは2008年に亡くなったイヴ・サンローランの

ドキュメンタリー映画「イヴ・サンローラン」

18歳の時クリスチャン・ディオールのアシスタントとなり、

ディオールの急死後21歳の若さでデザイナーに就任。

26歳で自身のブランド「YSL」を立ち上げ、

72歳で亡くなるまで、常にプレッシャーと戦ってきた彼。

苦悩な人生と、支えてくれていたパートナーとの愛のドキュメンタリー。

イヴ・サンローラン(Yve Saint Laurent)は、1955年にクリスチャン・ディオールのアシスタントとなり、その2年後、57年のディオールの急死により、21歳の若さで主任デザイナーに抜擢される。 翌58年にはディオールのメゾンの仕事仲間としてピエール・ベルジュと出会い、デォオールの最初のオートクチュール・コレクションを発表。そして、26歳を迎えた1961年にベルジュとともに<YSL>のイニシャルを冠した自分のブランド”イヴ・サンローラン”を創立する。1966年には、パリのセーヌ河左岸にプレタポルテの最初のブティック”サン・ローラン・リヴ・ゴーシュ”を開店。その後、サンローランは、ビジネスとプライベート双方に渡るパートナーとなったベルジュのプロデューサー的なサポートを得て、<モンドリアン・ドレス>、<スモーキング>、<サファリ・ルック>、<パンタロン・スーツ>、<シースルー・ルック>などの革新的女性ファッション・スタイルを次々と生み出し、世界にその名を轟かせた。この映画は、自らサンローランを敬愛していたフランスの写真家・美術造形家のピエール・トレントンが、親交のあったピエール・ベルジュの協力を得て、膨大な資料から写真や映像を選別して制作した。1966年頃、アンディ・ウォーホルのファクトリーで、サンローランがウォーホルやミック・ジャガーとの団らんシーン。ミックがピアノを弾きながら、エルビスの「テディ・ベア」を歌っている・・・・とても興味深い映像。ピエール・ベルジュの親しい友人である画家ベルナール・ビュッフェが、サンローランをデッサンするシーン。古くからの女友達のベティ。YSLのミューズのモデル、ルル・ド・ラ・ファレーズ。ベルジュとミッテラン大統領との親しげなシーン。そして、1985年にサンローランはミッテランから栄誉あるレジオン・ドヌール勲章を授与される。1998年のフランス・ワールド・カップの決勝戦前夜、サン・ドニのスタッド・フランス(国立競技場)で行われたサンローランの創作40周年記念セレモニー。世界から集まった300人のモデルがYSLの歴代コレクション作品を着て登場する壮大なスケールのSHOW。2002年の引退を表明した創作回顧SHOWに登場した60年代から親交のある女優カトリーヌ・ドヌーブ。サンローランとベルジュがプライベートの時を過ごしたパリ・バビロン通りのアパルトマン・・・・モロッコ・マラケッシュの別荘・・・・ノルマンディ地方ドーヴィルの城館・・・・。マラケッシュの別荘に集められた最高の美術品の数々・・・・ブランクージの円柱、ドガ、マチス、モンドリアン、ピカソ、ゴヤなど・・・・その成功の代償として、彼の芸術魂の分身として置かれた驚異のコレクションに囲まれ、サンローランはモード界の喧噪から逃避するように、安らぎを得たという。2008年、サンロッシュ教会でのサンローランの葬儀で最後の別れの言葉をかけるピエール・ベルジュ。ピエール・トレトン監督はこれらの貴重な映像シーンを効果的に編集し、サンローランの作品中心ではなく、彼の人間性にフォーカスした構成に仕上げている。常に理想を求める繊細なクリエイターのサンローランが、過酷なモード・クリエーションのプレッシャーの中で、孤独な苦悩と闘っていた傍らで、50年間寄り添うように愛を注ぎ続けてきたベルジュ。この映画のテーマは、イヴ・サンローランの伝記というより、サンローランとベルジュ、そして二人の芸術的創作へのラブストーリーである。それは、原題の<L’amour Fou/狂おしい愛>にも表されている。(引用;PAULさんのブログ)

孤独である事が多い。

次にこれから公開される映画は、ファッションにとって

無くてはならない存在のヘアメイク。

皆さんご存知「ヴィダル・サスーン」のドキュメンタリー映画。

私たち日本人の知っているヴィダル・サスーンは、P&Gのシャンプー。

その歴史には、サスーンの得意としたボブカットと、

イギリス生まれイスラエル国籍のユダヤ人という

複雑な人種差別と時代背景があった。

2012年に83歳を迎えるヘアスタイリストVidal Sassoon(ヴィダル・サスーン)の生涯を追ったドキュメンタリー映画が、5月26日に公開する。ハサミ1本で世界のファッションを変えたVidal Sassoonの軌跡を、Vidal Sassoon本人をはじめ、Mary Quant(マリー・クワント)や、英「VOGUE」のクリエイティブディレクターGrace Coddington(グレイス・コディントン)ら友人や家族、元スタッフのインタビューと共に綴るドキュメンタリー。渋谷アップリンクを皮切りに、全国 で順次公開する。Vidal Sassoonは、ヘアアイロンやコテ、ヘアドライヤーなどのヘアケア用品を展開するメーカー「VIDAL SASSOON」の創始者。パーマスタイルが流行していた1960年代のロンドンで、シャープなカットラインの「ボックスボブ」や、事故で片目を失ったモ デルのために考案した「ザ アシンメトリック ジオメトリック」など、次々と斬新なスタイルを発表。Vidal Sassoonの手がけるヘアカットは”サスーン・カット”と呼ばれ、ファッションシーンを牽引してきた。映画監督Roman Polanski(ロマン・ポランスキー)が1968年に制作したホラー映画「ローズマリーの赤ちゃん」では、主役のMia Farrow(ミア・ファロー)のヘアカットを担当。また、過去にはVidal Sassoon本人が「VOGUE」誌の表紙を飾った経験がある。

ドキュメンタリー映画「ヴィダル・サスーン」では、1928年に生まれ、ユダヤ人としてロンドンの孤児院で育ち、情熱と努力で旧態依然とした美容 界に革命を起こしていったVidal Sassoonの生涯を、本人が出演している映像を通じて描く。監督はCraig Teper (クレイグ・ティパー)。アメリカ人俳優のMichael Gordon(マイケル・ゴードン)らがプロデューサーを務める。渋谷アップリンクの他、銀座テアトルシネマや新宿武蔵野館で公開する。

◆映画「ヴィダル・サスーン」

公式URL:http://www.uplink.co.jp/sassoon/

これらの映画は、ファッションが好きな人だけじゃなく、

50年代〜80年代の歴史が好きな人、

クリエイトする事が好きな人、働く事が好きな人に見て欲しい。

まだまだ紹介したいファッションドキュメンタリー映画がありますが、

今日のところはこの辺で。

いよいよ来週から世界4代ファッションウィークに続き、

Tokyo Fashion Weekが始まります。

ギャル文化だけじゃない、日本の一流ブランドたちの

コレクションの様子が、Ustで生中継される予定です!!!!

今年、絶対流行るアーティスト!ゴールデンボンバー!!

2012.03.11|iwamura

皆さんは「ゴールデンボンバー」という4人組のバンドを知っているでしょうか!?

こちらがメンバーの写真!

メンバーの名前は左から、ベース:歌広場 淳(ウタヒロバ ジュン)・ギター:喜矢武 豊(キャン ユタカ)・ヴォーカル:鬼龍院 翔(キリュウイン ショウ)・ドラム:樽美酒 研二(ダルビッシュ ケンジ)!

すごい名前だな!(笑)

そして、人気曲!「酔わせてモヒート」!!

ここまで見れば、普通(?)のビジュアル系バンドかと思うでしょう!

しかし!!!全く違います!

なんとこのバンド、「エアバンド」なんです!

よく、エアギターなどはよく聞く名前でしょう。このバンドはなんとヴォーカル以外すべて、「エア」!

つまり、演奏しておりません!(笑)

証拠となるPVがこちら!

超人気曲!「女々しくて」!!

なんと!800万再生です!!(笑)

このバンド!侮れない!!っていうか、楽器弾こうよ(笑)

そしてそして、「レコチョク 音楽情報」サイトで実施したユーザー投票による“今年ブレイクすると思うアーティストランキング2012”で1位を獲得!!

その理由を下記にまとめてみました!

・「馬鹿な事を全力でしてるとこに好感がもてるし、周りでも知ってるって言う人が急激に増えた」(15歳・女性)

・「歌もうまいし、なんといっても面白い!自分のクラスでも今大人気です」(16歳・男性)

・「去年はプチブレイクだったので、今年は大ブレイクの予感!最近は全国ネットのTV番組への出演も増えたので、今年は絶対に来る」(20歳・女性)

※引用元:レコチョク

なんと!ゴールデンボンバーは武道館コンサートも実施しているんです!

チケットは即完売!やはりかなり人気!!

面白いヴィジュアル系!新しいジャンルです!

ゴールデンボンバーは今月20日より、横浜アリーナ2daysを含む全国25ヶ所29公演のツアー”Oh!金爆ピック~愛の聖火リレー~”がスタートします!

是非、チェックしてみてください!

そして、今回ゴールデンボンバーを知るうえで是非とも知ってもらいたい、バンド結成の秘話を下記にまとめます!

結成は2004年頃、

2005年2月に初ライブを行いました。同年4月、リーダーの翔が

「もう辞めようと思う」と言い出し、

3回しかライブをやってないのに解散。

その後、時は流れ2005年初夏

Gt.の豊が「会って話がしたい」

と、翔の家を夜中に訪ねる。

何故か近所の居酒屋、庄屋へ入るが

童顔故に店員に身分証の提示を求められる。

冷静に免許で突破。堂々とBeerを注文だ。

そして豊が重い口を開いた、

「お前がいないバンドをやる事は考えれない、お前としかバンドをやりたくない」

それに対し、

「お通しいらないって店員に言わなきゃ」

と、話を濁す翔、

「テメェ!俺は本気なんだ!」

と、ピックを翔の顔面に投げつける豊、

「やめろ!やめてくれ!音楽はもうこりごりだ!」

すっかり音楽に対し逃げ腰の翔、

そんな翔の姿を見て情けなく思ったのか、

「この曲を聴け!」

と、突然豊がギタリストなのに歌い始めた、

(曲目:ベートーベンだねRockn’roll/てんてん)「そ、その歌は!!」

翔の顔色が変わった、

なぜならこの歌は21エモンのエンディングテーマだからだ。

「♪ベェトーベンに~恋して~ドキドキするのはモーツァルト~」

阿鼻叫喚する翔を横目に熱唱する豊、

「ビールお待たせしましたっ」

空気の読めない店員。

もう言葉は要らなかった

仲間がいて

ビールがあって

音楽がある

翔は大切なものに気付いた、

いや、気付かされたんだ。

音楽は頭で考えるもんじゃない、

心で感じるものなんだ!

吐き気のするような茶番劇の末、

メンバーは二人しかいないが

僕らは再結成する事になった。

「お通し…」のくだりからは全部嘘ですが、

大体こんな感じです、頑張っていこうと思います。

もぅちょっと詳しく※引用元:ゴールデンボンバー公式サイト

今後もゴールデンボンバーを追いかけていきますので、チェックしてみてください!

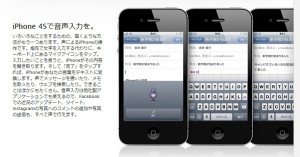

待望のsiri日本語版!

2012.03.10|saito

こんにちわ!

齋藤でございます。

と、小ネタを挟みつつ本題に行きましょ。

先日、iPhoneの機能に待望のsiri日本語版が対応致しました!

siriとは?

Siri(シリ、国際音声記号: /ˈsɪəri/ スィアリ)は、iOS向け秘書機能アプリケーションソフトウェア。

然言語処理を用いて、質問に答える、推薦、Webサービスの利用などを行う。

という事で、音声認識アプリケーションソフトウェアの事。

ただのソフトウェアではなく、ある程度の会話なども楽しめてしまうのデス。

「あなたの望み、かなえます」

とかなり力強いキャッチフレーズ。

その言葉にウソ偽りがないのが、appleのすごいところでもあります。

そんな機能をご紹介していきましょう。

なんといっても会話機能がすごいと思うわけですが、

さすがに無茶ブリなどをしても対応してくれないと思っていました。

しかし!

日本語版が出てから、いろいろと試されている方が、

わりと無茶ブリに対応しているsiriを話題にしていたので、

こちらもご紹介していきましょう。

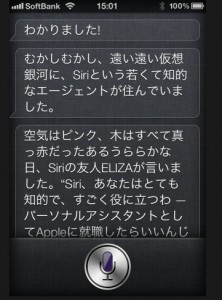

Siriに『話を聞かせて』て言うとはぐらかされるけど、しつこく聞いてるとなんか謎の物語が始まったwww

というtwitterの投稿を発見。

さてさて、どんな回答をしているのでしょうか?

ちょwww

空気はピンクで木は全て真っ赤な世界ってどこなんだw

しかも、そんな謎な世界にもAppleがあるらしく、siriの友人が就職を進めるという、

なんとも地味にリアリティのある話になっているようです。

その他にも、「i love you」と言い続けると反応がかわるらしい・・・

※「信じるか信じないかはアナタ次第です」

このように会話可能。

皆さんも是非お試し下さい!

ありがとうございます。

人間の脳を持ったロボット開発プロジェクト

2012.03.09|shiozawa

近年はロボット開発も今まで以上に進んでいます。

ですが、そんな私の想定をはるかにしのぐ、未来のロボット開発プロジェクトがロシアでは進んでいるようです。

■「意識をマシンに移植する」プロジェクト:ロシア

米軍は兵士の代理(アバター)として行動できる2足歩行ロボットを開発しようとしているが、ロシアではロボットに「人間の脳」を移植するプロジェクトが進んでいる。

最終目標は「永遠に人間の意識を保つホログラム・マシン」の開発だ。ロシアでいくつかのメディア企業を運営するドミトリー・イツコフ氏(31歳)はSFを彷彿とさせる独自の冒険的な一大プロジェクトに乗り出しており、それは米軍のプロジェクトを凌ぐものになると期待している。

人間の脳を持ち、永遠に人間の意識を保つロボットを開発する、というのが同氏の計画だ。

「このプロジェクトは永遠の命につながる。完璧なアバターを持った人は、社会の一部として存在し続けることができるのだ」と、イツコフ氏はWired.comに語った。

同氏は露New Media Stars社の創設者であり、最近モスクワで開催されたカンファレンス『Global Future 2045』を組織した人物でもある。

このカンファレンスは、未来学者レイ・カーツワイル(日本語版記事)らを招いて、2月17日から20日まで開催された。

引用:WIRED.jp

なんか話がぶっ飛んでいますよね。

“人間の脳をもつ”

つまりは、人間のもつ思考回路に限りなく近いアルゴリズムをもつロボットなのでしょうか

それとも人間の脳をロボットに移植して、永遠の命を手に入れる

ということなのでしょうか。

まるで手塚治虫の漫画“火の鳥”の世界のようです。

あくまでプロジェクトの最終目標なので、いつ実現するかわらない課も知れませんし、

実際の現在の最新技術はこのようなもので

<人間のように歩くロボット>

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xlOwk6_xpWo

引用:YouTube

確かにどんどんロボットの動きが人間に近くなってきていますが、ロシアのプロジェクト目標と比較するとまだまだ。

ジャンルは少し違えど、技術の差をすごく感じます。

また、アメリカもロシアに負けじと大きな目標を掲げておりまして、

■「人間代用ロボ」を米軍が開発へ

米国防高等研究計画局(DARPA)は、2足歩行ロボットを兵士の代理(アバター)として行動させる『Avatar』プロジェクトを開始する。

米国防高等研究計画局(DARPA)は、2月13日(米国時間)に発表した28億ドルに及ぶ2013年度予算の中で、『Avatar』と題されたプロジェクトに700万ドルを割り当てている。

このプロジェクトの目標は、同名の映画を思い出させるものだ。DARPAによるとAvatarプログラムとは「兵士が半自律型の2足歩行ロボットとパートナーになり、そのロボットを兵士の代理として行動させるための、インターフェースおよびアルゴリズムを開発する」ものだ。

これらのロボットは、誰もやりたがらない戦争関連の作業をこなせるくらい賢く、機動性に富んでいなくてはならない、とDARPAは説明する。つまり「部屋の掃除、歩哨の管理、(そして)戦闘による損害の回復」といった作業を、パートナーである人間の命令に従って行うという。

引用:WIRED.jp

ロシアほどではありませんが“半自律型ロボット”という事で、ある程度はみずから状況を把握し、自発的に行動をとるということでしょう。

そして、こう行った研究には日本も絡んでおりまして、

■「思考で制御される外骨格」:脳活動で歩行ロボットを遠隔制御する日米共同研究

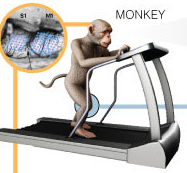

デューク大学と日本の国際電気通信基礎技術研究所の研究者らは、サルの脳活動だけを使って、京都にあるランニングマシンの上で人型ロボットを歩かせることに成功した。

身体麻痺障害者に役立つシステムのほか、兵器開発にもつながる、「思考で制御される外骨格」をめざす研究だ。

同じ研究者チームが2007年3月、脳によるコントロール兵器に関して特許を取得したことは、すでにワイアードで紹介した(英文記事)通りだ。

New York Times紙の記事から引用する。

この実験を準備段階で、Idoya(サルの名)はランニングマシンの上を直立歩行するよう訓練された。Idoyaは、手すりをしっかりと握り――ほうびに干しぶどうやシリアルなどを与えられ――、異なる速度で前後に歩行する訓練を、1日15分間、週3回、2ヵ月にわたって続けた。

一方で、Idoyaの脳内で脚の運動をつかさどる部分に埋め込まれた電極が、歩行中に活性化した250〜300のニューロンの活動を記録した。いくつかのニューロンは、足首やひざ、股関節が動いているときに活発に反応した。

他のニューロンは足が地面に触れたときに反応した。また、動作を予測して活性化するニューロンもあった。

引用:WIRED.jp

2007年の時点でこれだけの事を実現できていたのですから、2012年の現在は人間で実現できていてもおかしくないように感じます。

私の主観ですが、こういった自立型ロボットの開発は“戦争の道具”になるイメージが非常に強いです。

きっと、こういったロボットが登場する映画は決まって殺し合いをするからでしょう。

先ほどもはなしました手塚治虫の『火の鳥2・未来編』では

「未来の都市では、『高速道路』というものが建設され、

人工衛星、月ロケット、立体テレビ、テレビ電話、ロボット、等々、

科学はどんどん進歩していくが、物質欲に溺れ過ぎ、人類の精神性が退化していく」

今のところ手塚治虫の言った未来に限りなく近い道を私たちは歩んできています。

考えすぎかもしれませんが、

とても45年も昔に描かれた漫画とは思えません。

果たして、ロシアのプロジェクトが実現された時の私たちの未来は。。。

ありがとうございました。

福島第一原発事故直後の緊迫の10日間の真実を追った、迫真のドキュメンタリー

2012.03.08|iwamura

ということで、下記なんかを見ていて、3.11を想い起こす春の、雨の日々です。

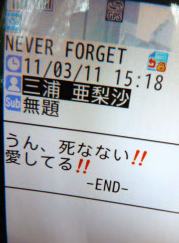

東日本大震災の津波に襲われた宮城県南三陸町の防災対策庁舎で亡くなった町職員、三浦亜梨沙さん(当時24)が、流される直前、交際していた男性に「死なない!!愛してる!!」などとメールを送っていたことが5日、分かった。やりとりされたメールは5通。緊迫する状況で互いの安否を気遣い励まし続けていた。

亜梨沙さんの母、悦子さん(54)は「1月に遺体が見つかり、つらい時期もあった。もうすぐ1年で、メールもやっと見られるようになった」と話している。

最初のメールは、地震発生17分後の午後3時3分、男性に「6メーターの津波きます 頑張って生きます」と送った。1分後に悦子さんにもメールを送ったが電波状況が悪く、悦子さんが見たのは数日後だった。

男性が同11分に「ぜってー死ぬなよ!」と返信すると、亜梨沙さんはその7分後「うん、死なない!!愛してる!!」と送信。庁舎前の川の水量が増し、職員が屋上に退避し始めるころだ。

「死なない 愛してる」 津波で死亡の女性、直前メール :日本経済新聞

あとそれから、下記youtubeなんかも、当時「そのとき」を思い出すにあたって、自分はたまに見ます。

賛否はあるでしょうけれども、アップしておきます。

なんで急に地震のことを、と、お思いの諸氏へ。

実は本日、ネットにおいて、アメリカのドキュメンタリー報道について発見したからです。

この感覚は、あの頃を思い起こさせます。

自分もみなさんと同様、地震直後はテレビも情報が遅くって、ネットでのニュース獲得に走っておりました。

twitterでの現地とのリアルタイムの情報交換や、ustreamでのTBSさんやNHKさんのニュース配信決定、実行も、皆さん記憶に新しいところかと思います。

地震発生から1日、2日、3日と経って、海外の友人たちとやりとりする中で、海外では早々と「メルトダウン」が叫ばれ、米軍やフランス大使館が家族を本国に帰したりするニュースを知りました。

海外のニュースサイトをサーフィンしてみて、当時のぼくがわかったことは2つありました。

①日本の政府、及びメディアを「うそつき」「情報隠し」として批判する海外メディア。

②①を鵜呑みにする一般の人々。

これは衝撃的でした。これはたいへんだ。

この後日本はどうなってしまうのだろう、と思いました。

そして、1年たった今も、海外では下記動画のようなドキュメンタリーが放送され、日本はそういった見られ方や、報道をされております。こうした事実を、我々は「1年たった今こそ」知る必要があると思います。

お時間をつくって是非に。

Watch Inside Japan’s Nuclear Meltdown on PBS. See more from FRONTLINE.

このドキュメンタリー「Frontline: Inside Japan’s Nuclear Meltdown」は、同日に発表された一般財団法人日本再建イニシアティブの報告書『福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書』〈ディスカバー・トゥエンティワン〉の発表に合わせた記事として大きく取りあげられたものだが、報告書は、協力を拒んだ東京電力の関係者以外、事故当時首相だった菅直人、官房長官だった枝野幸男などを含む300人の証言に基づく詳細なもので、3月11日(土)には一般書店で発売される。

この「首都圏民3,000万人の避難」については、PBSの「Inside Japan’s Nulclear Meltdown」内の菅直人の単独インタヴューにおいても語られている。番組は、事故後10日間の現場内部、あるいは官邸の様子を証言者たちの声を交えながら綴ったもので、既知の情報も、本人たちの生々しい証言と多くの未公開映像を通して語られることで、事故の恐怖が1年を経てなお一層リアルに迫ってくる。54分ほどの番組だが、引き込まれて一時も目が離せなかった。

未曾有の事故から1年を控え、欧米でも福島第一原発の事故の検証がさまざまなメディアで報じられている。

2月27日には、『New York Times』をはじめとする各紙が「核危機で東京都民の避難を検討」、『TIME』誌は「平静を保つように語っていた政府が東京都民の避難を検討」といった見出しで、事故直後の舞台裏を改めて報じている。

※福島第一原発事故直後の緊迫の10日間の真実を追った、迫真のドキュメンタリーを観て « WIRED.jp 世界最強の「テクノ」ジャーナリズムさんより

これから100年、1000年、10000年この国で暮らしてゆく我々、我々の子孫たちにとってみれば。

あの日はやっぱり忘れてはならないし、1年は本当にただの一里塚であって、まだまだ、始まったばかりだのだな、と考えるべきだと思います。