HOME >

“自動運転車”のお目見えは時間の問題か?

2014.10.10|shiozawa

“Autonomous car”。

日本語で言えば“自動運転車”。

違和感の感じる聞き慣れない言葉ですが、

いわゆる人間が自分の腕で運転せずにコンピューターが勝手に運転する車の事のようです。

そんな自動走行する車はまだまだ先の話だろうと思ってましたが、思っている以上に技術は進んでおり、すでにアメリカでは自動運転車の試乗がされているようです。

そんな試乗の動画はこちら。

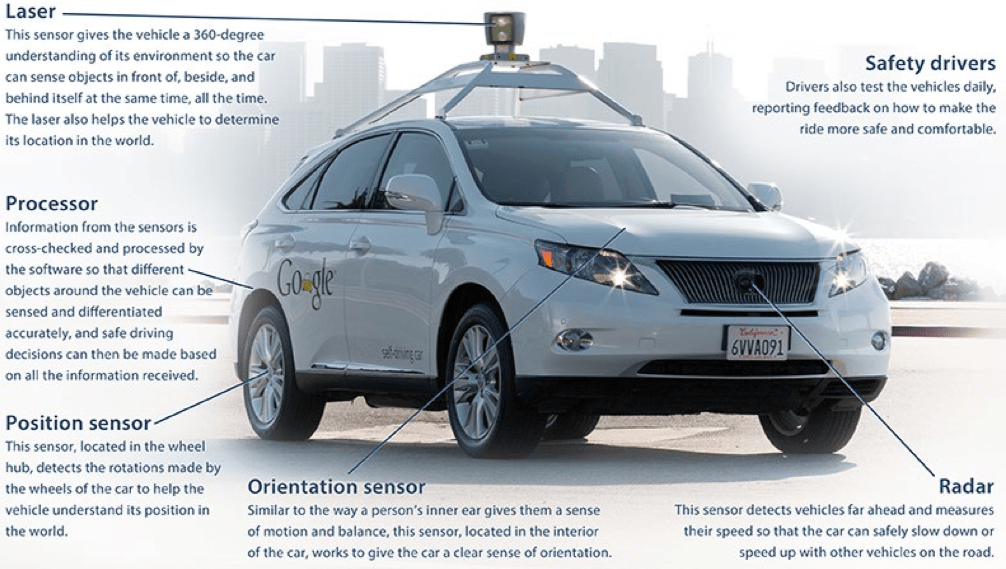

やっぱり自動運転車の開発で一歩先を行っている“Google”です。

思っていた以上にスピードが出ている様子。

乗っている人の姿にフォーカスを当てた動画ですが、よっぽど快適なのかみなさん気持ちよさそうです。

次は、

自動運転車がなぜ安全な自動走行を実現しているのかわかりやすい動画。

周囲にいる物体をリアルタイムかつ正確に検出している事がよくわかります。

急な人の飛び出しだけでなく、工事中のコーンもちゃんと検出し、車線変更をしているのには圧巻です。

こちらが、動画に出てくるGoogleの自動運転車。

すでに自動運転車の将来は近いことがよくわかりました。

こんな予想も発表されているようでして

■セルフドライビングカーは2035年には乗用車の75%を占めるようになる

前の車との車間が詰まりすぎると警告してくれたり、適度な間隔を保持してくれる運転サポート技術のおかげで、盆や正月の帰省ラッシュで渋滞に巻き込まれたときの辛さはかなり軽減されましたが、2035年にはセルフドライビングカー(自動運転カー)が広く普及して、そんな悩み自体がなくなっているかもしれません。

Navigant Researchの最新リポートによると、22年後の2035年には、乗用車の75%がセルフドライビングカー(SDC)によって占められると予想されています。Navigantは、2035年までには、年間で1億台のSDCが販売されるとします。

1億台という数字は、現在1年間に販売される乗用車の数より多いことを考えれば驚異的な数字です。

ちなみに2012年は記録的に自動車生産台数が多かった年ですが、それでも1年間に製造された自動車の数は世界中の工場を合わせても6000万台にとどまります。

その台数を超えるという予測は、中国を筆頭とする世界中の新興国が自動車を購入できるほど豊かになってSDCを購入するため、自動車需要が引き続き伸びるという考えに基づいています。

今の時点から見ると突拍子もない予想に見えますが、緊急時の自動ブレーキやクルーズコントロール、AT車の誤発進抑制機能など、自動車が自律的に運転を制御する機能はすでに一部の市販車に搭載されています。

今後、これらの技術が進化することでセルフドライビング機能になり得るということはGoogleカーが証明しており、自動車産業界でも「2020年までにSDCが実現する」という統一見解を持っています。

引用:Gigazine

すでに実現可能な技術レベルにまで達している様子の自動運転車。

メルセデスベンツも近未来の自動運転トラックを計画しているようですし、

「Future Truck 2025」

トヨタや

マツダもしかりです。

<マツダの自動運転車> シーテック・ジャパン2014にて

最近の“エコカー競争”からいよいよ“自動運転車競争”へ移るのも時間の問題のようです。

ありがとうございます。

極限環境微生物は放射性物質を食べるか?!

2014.10.03|shiozawa

現在の日本は原発は停止しているのですが、原発を稼働すると発生する

“放射性廃棄物”

を処分する場所も見つからなければ、再処理技術も中途半端な様子の現在。

原発を稼働するしない関係なしに、“放射性廃棄物”処理する方法をどんな手段にせよ考えなければいけません。

今回は “放射性廃棄物の処理”に関しての将来技術についてご紹介☆

■放射性物質を食べるバクテリアが発見される! 核廃棄物の処理研究が大きく前進か? 2014.09.22

イギリス・マンチェスター大学の科学者達は、放射性物質の処理場地下にある古い石灰窯に入った土に、極限条件下のみで増殖するバクテリア「極限環境微生物」が存在することを初めて確認した。

微生物生態学の総合専門誌「ISMEジャーナル」は、この極めて小さな単一細胞のバクテリアが廃棄物を食べることで、イギリスが頭を抱える「増える一方の核廃棄物の問題解決に一役かってくれるかもしれない」としている。

これが本当ならば現在の日本にとっても朗報であることは間違いない。今回発見されたバクテリアは、イソサッカリン酸(ISA)を食料源として利用するというのだ。

ISAの分解を手助けする酸素がない場合、このバクテリアは硝酸カリウム、又は鉄などの化学物質を水の中で利用して呼吸する事さえできる。

マンチェスター大学、地球大気環境科学研究科のジョナサン・ロイド教授は「私達はこれらの地域に生息している微生物達に非常に注目しています」と語る。

さらに「核廃棄物は、地中深くに何千年もの間埋められるが、その間バクテリアもその環境に順応できるようになっているのではないか」と予測している。

またロイド教授は「私達の次のステップは、このバクテリアが放射能を含む物質に対し、どのような影響を及ぼすのかを確認することです。

そして将来的には、バクテリアの特殊な摂食習慣、及び自然にISAを分解する能力を用いて、地中に保管された放射性物質を安定して保つ手助けとなってくれる事を期待しています」と述べている。

つまり次のステップは、極限の状況の中、バクテリアが生命を維持する過程と、この生物が核廃棄物にどのような影響を及ぼすのかを研究する事であるというのだ。

引用:TOCANA

今回は「極限環境微生物」を初めて確認したというところまでで

実際に放射性物質を食べて非放射性物質に分解する所まで確認できていません。

可能性を信じるのみです。

もし実現できれば、地下に放射性物質とその「極限環境微生物」の二つを一緒に埋めておくだけで問題解決。

分解のための時間のみが必要で電気も必要なさそうです。

はたして、

高速増殖炉“もんじゅ”が本当に問題を起こさず常時フル稼働できるようになるのが先か、

極限環境微生物が放射性物質を分解するのが先か、

とにかく、この問題は早く解決することを願うばかりです。

ありがとうございます。

海と空の無人機☆

2014.09.26|shiozawa

最近よく聞く“ドローン”といえば、こんな感じの

荷物を自動で運んでくれるプロペラ機を想像しますが、

これとは大きくかけ離れた多種多様なドローンが近い将来見られるかもしれません☆

■ジャンボ機サイズの「無人Wi-Fiドローン機」をFacebookが2015年にも飛行実験を実施予定

Facebookは「空飛ぶWi-Fiステーション」としてドローンの導入を計画していることをすでに明らかにしているのですが、その機体はジャンボジェットとも呼ばれるボーイング747型機と同等のサイズを想定しており、2015年の初飛行を目指して計画を進めていることが明らかになりました。

Facebook Further Reveals Plans for Internet-Connected Drones

http://mashable.com/2014/09/23/facebook-drones-internet-org/

Facebook Wi-Fi Drone the Size of 747 Could Fly in 2015 – NBC News.com

http://www.nbcnews.com/tech/innovation/facebook-wi-fi-drone-size-747-could-fly-2015-n210546これは、世界中にネット環境を提供することを目的にした「Internet.org」と共同で計画を進める「Facebook Connectivity Lab」でエンジニア・ディレクターを務めるヤエル・マグワイア氏が明らかにしたもので、マグワイア氏はその機体について「ドローン」とは呼ばずに「プレーン(飛行機)」と呼んでほしいと語っています。

マグワイア氏は機体のデザインについて「ボーイング747型機など、一般的な航空機と同じぐらいのサイズになる」と語る一方で、効率的な飛行のためには機体の軽量化が不可欠とも発言。

現在進められているデザイン案の1つでは「トヨタ・プリウス6~7台分の機体長を持つ一方で、重量はプリウスのタイヤ4本分程度の重さのものもあります」と語っており、仮にこれが実現されると機体の重量は50kgを切るという超軽量プレーンになるものとみられます。

機体には太陽光発電パネルが並べられ、機体の飛行とWi-Fi電波の送受信に必要な電力を発電するシステムを搭載することになっており、その機体イメージは以下のInternet.orgによるムービーでみることができます。

引用:Gigazine

WiFiの基地局を無人飛行機で作っちゃおうというつもりのようです。

しかも羽についた太陽電池から得られる電気だけで飛行と電波送受信機の動力を作り出そうとしているよう。

太陽電池の寿命の問題がなければ半永久的に飛べるかもしれません。

ただ、台風や積乱雲にこの無人基地局が巻き込まれて墜落しなければいいのですが。。。

次は空ではなく、海の上を航海する無人機です。

■無人で航行する自律航行船:ロボット貨物船「MUNIN」

自動航行するロボット貨物船を開発する「MUNIN」プロジェクトが、EUの支援を受けて進められている。

オペレーターひとりで10隻まで操舵できる可能性があるものだ。

<「プロジェクトMUNIN」に基づいて、ロールスロイスが設計したロボット船のイメージ図。なお、MUNIN(ムニン)という名前は、北欧神話の神オディーンに付き添うワタリガラスの1羽、ムニン(記憶)にちなんでいる。>

ドイツのハンブルクで開催された海運カンファレンス「SMM」で9月10日(現地時間)、「プロジェクトMUNIN」のワークショップが行われた。

これはEUが支援する研究プロジェクトで、港から港まで無人で航海できる「ロボット船」を開発しようというものだ。

MUNINを主導するのは、Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services(海洋ロジスティクスとサーヴィスのためのフラウンホーファー・センター)の研究者らだ。

自律航行船には、いくつかの利点があると期待されている。

https://www.youtube.com/watch?v=gtzUjqJHcms

まずは効率性だ。研究者らによると、陸上のコントロールセンターから毎秒3~4メガビットで各船と通信することで、オペレーターひとりで10隻まで操舵できる可能性があるという。

さらに研究者らは、ロボット船を自動反応にしてスピードを抑えることで、衝突などの海上の事故が減少すると主張している。ノルウェー海洋技術研究所のエルヌルフ・レドセスによると、海の事故の75%はヒューマンエラーが原因なのだという。

さらに、エネルギー消費量が減少することも期待されている。船上で必要な照明が減り、乗員のために必要な淡水製造もなくなるからだ。

引用:Wired.jp

なるほど。

空に比べれば海の方がまだ安定しておりますし、より多くのものを長時間かけて運ぶ事ができそうです。

人を載せるがために発生する非効率な点が改善できるのは大いなるメリットです。

しかし、無人船が万が一海賊に襲われたり、トラブルを起こした時にはどうしようもなさそうです。

空も海もともにどんどん無人化していく可能性を感じる記事。

感想としてはまだまだ問題は山積みでスタートラインに立ったところ。

もしかしたら技術以上に法律や国際ルールが障壁になるかもしれません。

無人機であるが故のデメリットをすべて克服できるかが無人機普及の大きなカギとなりそうです。

もうちょっと先の将来には人工知能の技術も同時に発展し、めんどくさがり屋の人間たちはもはや何もせず、全ての仕事はドローン任せっぱなしになってしまうかもしれません。

はたしてそんな時代が訪れるでしょうか。。。

ありがとうございます。

“メンタルヘルス分野”にも参入中のGoogle

2014.09.12|shiozawa

アメリカの大企業は特に将来性のある会社をどんどんと買収して市場の多角化を進めているイメージがありましたが、

その範囲は思っている以上に広く、

例えばGooldeは最近このような会社も買収しました。

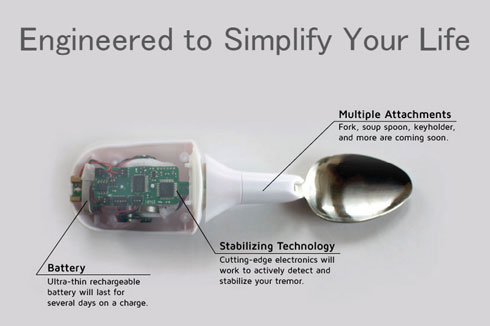

■Google、“ハイテクなスプーン”開発企業を買収

米Googleは、ハイテクなスプーンを開発する米Lift Labsを買収した。

Googleが力を入れているヘルスケア分野を強化する狙いがあるとみられる。

同社が開発・販売しているのは、パーキンソン病などで手の震えを抱えている人のために、スプーンの先を震えに応じて細かく動かすことで震えを緩和し、食事をしやすくするスプーンだ。

Googleは買収金額を明らかにしていないが、Liftの技術が同様の症状を抱えている人々の生活改善に役立つと考えている。LiftはGoogle X部門に組み込まれるが、同社のスプーンは今後も販売が続けられる。

Google創業者のサーゲイ・ブリン氏は、母親がパーキンソン病と診断され、自らもパーキンソン病リスクがあることを明らかにしている。

引用:IT Media

Lift Labsというベンチャー企業

ヘルスケア分野の強化と言っており当然、金の卵を孵化させるためと言った事も買収の目的にあるかと思いますが

人の役に立つ製品をより世界的に広げ、製品自体の性能向上へのチャンスを与えるといった意味で、良いイメージの買収もしているんだなと改めて感じました。

それにしても、いい感じに転がりやすそうな豆がスプーンから落ちませんね☆

昨年の時点でGoogleはすでにバイオテクノロジー系の会社を設立したりと、メンタルヘルス事業には力を入れていたようです。

■Google、老化と病気に取り組むバイオテクノロジー企業「Calico」設立 Apple会長がCEOに 2013.09.

自動運転カーや気球式インターネット網などの“ムーンショット”を手掛けるGoogleが、老化と病気に取り組む新企業「Calico」を設立し、Apple、Genentech、Rocheの会長を務めるアート・レビンソン氏をCEOに迎えた。

米Googleは9月18日(現地時間)、老化と病気に取り組むヘルスケア関連の新企業「Calico」の設立を発表した。

CEOには、米Appleの会長で、遺伝子工学企業の米Genentechおよびスイスの製薬会社Hoffmann-La Rocheの会長も務めるアーサー(アート)・D・レビンソン氏(63)を迎える。

ラリー・ペイジCEOは発表文で、「病気と老化は家族すべてに影響を与える。ヘルスケアとバイオテクノロジーに関するムーンショット的な考察で、数百万人を延命することができると信じている」と語った。

同氏は個人のGoogle+では、このプロジェクトがGoogleの他の事業とあまりにもかけ離れていることを認めながら、このプロジェクトへの投資は“非常に少なく”、ヘルスケア部門におけるテクノロジーの可能性は非常に大きいと説明している。

引用:IT Media

まさに、上記の内容の通りで、Google本来の業務とは大きくかけ離れいているからこそ、面白く、そこでしかできない事が数多く成長するのかもしれません。

はたしてGoogleのヘルスケア分野。

数年後には大輪の花を咲かせるでしょうか。

ありがとうございます。

巨大望遠鏡の開発競争☆

2014.09.05|shiozawa

今も昔も変わらず、夜空の彼方にある星々を見るのに使われる“望遠鏡”。

より遠くの星をより鮮明に見るために高性能な望遠鏡が日夜開発されているわけですが、

近年開発中の最新の巨大望遠鏡をご紹介☆

■天文学に大きな進歩をもたらす3台の超巨大望遠鏡を巡る競争とは?

天文学界で大きな期待が寄せられているのが、巨大な反射鏡を搭載しはるか彼方離れた宇宙にある惑星をも判別可能という超巨大望遠鏡です。

現在では、開発途中の超巨大望遠鏡は3台あり、お互いが技術的に素晴らしい側面を持ち合わせていますが、それとは別の要素で壮大な競争が繰り広げられています。

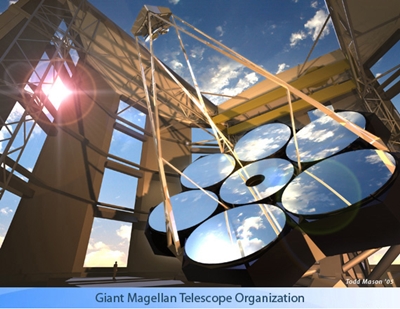

開発中の次世代超巨大望遠鏡として世界から注目を集めているのは巨大マゼラン望遠鏡・ヨーロッパ超大型望遠鏡・30メートル望遠鏡の3つ。

巨大マゼラン望遠鏡はチリのラスカンパナス天文台に建設される望遠鏡で、口径8.4mの鏡を7枚組み合わせた合成鏡が主鏡となり焦点距離は18mで、宇宙空間に打ち上げられた天体望遠鏡の1つであるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と連携して使用される予定です。

ヨーロッパ超大型望遠鏡は798枚の六角形鏡を組み合わせて口径39mを実現可能な次世代大型光赤外望遠鏡。

巨大マゼラン望遠鏡と同じくチリ国内にあるアタカマ砂漠に設置される予定。

30メートル望遠鏡は、その名の通り口径が30mで主鏡が492枚の六角形鏡を組み合わせた複合鏡からなり、宇宙望遠鏡との連携観測を行う望遠鏡です。

3つの超巨大望遠鏡は、どれも遠方銀河やブラックホール、暗黒物質、初期の宇宙など、難易度の高かった分野の観測を可能すると見られています。

3つの望遠鏡がしのぎを削っているのは、技術仕様や口径の大きさだけではありません。超巨大望遠鏡は、開発によってがもたらされる名声や利益を求める国や国際的企業の椅子取りゲームになっているのです。

引用:Gigazine

との事で、現在世界では3つの巨大望遠鏡のプロジェクトがしのぎを削っているようです。

各望遠鏡の詳細な特徴は下記の通り。

■ハッブル宇宙望遠鏡より10倍すごい! 巨大マゼラン望遠鏡。現在製作中

いっとき話題になっていたハッブル宇宙望遠鏡は、画期的な、すごい望遠鏡だった。だが、今はその10倍の解像力を持つ望遠鏡が作られている。2022年にチリに設置される予定の、巨大マゼラン望遠鏡だ。

この望遠鏡は、7枚の巨大な鏡からなる反射望遠鏡だ。アメリカのロサンゼルス・タイムス紙によれば、1枚の鏡は直径27フィート(約8.2メートル)、重さ20トン、磨き上げるのに1年かかるそうだ。完成すれば「宇宙にビッグバンが起こった後、最初に生まれた星のことを知ることができ」、「初期の銀河系や小宇宙のことが分かるようになり、ブラックホールに関する疑問も解けるだろう」と、プロジェクトの代表者はニューヨーク・タイムズ紙の取材に答えている。ただ、ちょっと残念なことに、まだ鏡1枚しか出来上がっていない。

ところで、このプロジェクト費用は、7億ドル(約700億円)。宇宙の謎を解くために700億円? 最初はバカ高いと思った。だけど、いろいろ調べてみると、マイクロソフトが建設する予定の新しいデータセンターの建設費は同じ7億ドル。日本政府が岩国基地の改修工事費用として7億ドル以上を払ったというニュースもある。そう考えると、7億ドルはむしろ少ないのかもしれない。

■European Extremely Large Telescope

The European Extremely Large Telescope (E-ELT) is a ground-based extremely large telescope for the optical/near-infrared range, currently built by the European Southern Observatory (ESO) on top of Cerro Armazones in the Atacama Desert of northern Chile.

The design comprises a reflecting telescope with a 39.3 metre diameter segmented primary mirror, a 4.2 metre diameter secondary mirror, and will be supported by adaptive optics and multiple instruments.

It is expected to allow astronomers to probe the earliest stages of the formation of planetary systems and to detect water and organic molecules in proto-planetary discs around stars in the making.

引用:Wiki

■30メートル望遠鏡、10月建設開始 米ハワイ山頂、5カ国協力

国立天文台は29日、米ハワイ島で建設を目指す世界最大の口径30メートルの超大型望遠鏡(TMT)について、土地の使用許可がハワイ州から下り、建設開始が正式に決まったと発表した。

10月に起工式をする。2021年度の完成を目指す。

望遠鏡は日本、米国、中国、カナダ、インドの5カ国が協力し、標高4200メートルのマウナケア山頂付近に建設する。地球型惑星の発見や宇宙の初期に誕生した星の観測などを目指す。

望遠鏡に用いる口径30メートルの主鏡は492枚の分割鏡を組み合わせる。分割鏡の製作は日本が担当し、3月末までに60枚ができあがった。TMTの建設費は約1500億円で、4分の1程度を日本が負担する。

引用:産経新聞

最初の記事にはほとんど書かれてませんでしたが、日本が今回の巨大望遠鏡開発で一番関わり合いの強い物は3番目の30メートル望遠鏡のようです。

この望遠鏡では肝心要のコア部分である“分割鏡”を日本が制作しているということ。

同じハワイのマウナケア山の山頂にある日本製のすばる望遠鏡での開発技術が今回の巨大望遠鏡開発に生かされるのでしょうか。

とにかく、3つのうちのどれが一番最初に完成できるかしのぎを削っているという事で、どれも2022年あたりの完成を目指しているとの事。

約8年後の完成が楽しみです。

そして、これらの望遠鏡によって宇宙の誕生の謎である”巨大ビックバーン”が解明されるかもしれません。

それもとても楽しみです。

ありがとうございます。