HOME >

装着型ロボット“HAL”が国際規格を取得☆

2014.11.14|shiozawa

身の周りにはいろいろな電化製品がありますが、ほとんどのものが安全規格の認証を取得しています。

そんな安全規格を取得するのはそんなにたやすいことではありません。

その国際安全規格を国内企業が世界で初めて”装着型ロボット“で取得したようです。

■サイバーダインの装着型ロボットが国際安全規格を取得、世界を目指す

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、サイバーダインの作業・支援用装着型ロボットが、生活支援ロボットの国際安全規格「ISO 13482」を取得したと発表した。

第三者機関による認証取得を、国内外市場へ普及の弾みにしたい考えだ。

認証は日本品質保証機構(JQA)が行った。

作業者および介護者向けの装着型ロボットとしては世界初の国際安全規格取得であり、日本国内市場はもとより、海外展開の足がかりになることも期待される。

サイバーダインの「HAL 作業支援用(腰タイプ)」と「HAL 介護支援用(腰タイプ)」はいずれも腰に装着することで、“重いものを持ち上げる”“要介護者を抱き起こす”といった際に、作業者の肉体的な負担を軽減する生活支援ロボット。

生体電流に応じてモーターアシスト量が自動調整されるため、利用者の意図に応じた補助を行える。

バッテリーを含む重量は2.9kg、動作時間は約3時間だ。なお、作業支援と介護支援では負荷内容が異なるため、ハードウェア的な仕様はほぼ同一だが、制御ソフトには違いがある。

引用:ロボット開発ニュース

このアシスト用ベルトを作っている会社名は“サイバーダイン”。

ちょっと蛇足ですが、この名前を聞いてすぐに思ったのが映画の“ターミネーター”。

劇中に出てくるロボットの元を作った会社の名前がたしか“サイバーダイン社”だったはず。

そんな名前のサイバーダインが世界で初めて装着型ロボットで国際安全規格を取得☆

すごいですね。

国際的な安全規格を取得することでお客さんは大きな安心感が得られますし、市場に大きく普及する足掛かりになりそうです。

そんな作業アシスト用ベルト「HAL」のすごさがよくわかるのがこちらの動画。

まずは、「HAL 作業支援用(腰タイプ)」

着脱も簡単そうで、たった約三キロのベルトを巻くだけで重たいものをスムーズに持ち上げている姿を見ると、ほんとかよ!と思ってしまうほどです。

さらにすごいのがもう一方の「HAL 介護支援用(腰タイプ)」

歩行が困難なご老人もすいすい歩いて、さらに階段まで登っています。

また、今回の国際規格を取得した製品とは別にこういった全身タイプも作っているようです。

「災害対策用ロボットスーツHAL」

こちらのスーツははたしてどんな事までできるのか不明ですが、人の力をロボットで何倍にも増幅できるのでしょうか。

人力ではできない事がこのロボットで出来れば、広い分野で大活躍の可能性を感じます。

またさらに、どんどん普及して価格もどんどん安くなっていけば、力仕事の職人さんは皆サイバーダイン製のHAL装着必須になるかもしれません。

思っている以上に可能性も持っていそうなので今後がとても楽しみです。

ありがとうございます。

インフラを守る点検ロボット達

2014.11.07|shiozawa

笹子トンネルの崩落事故があってから、“日本のインフラ老朽化”が世間でも懸念され始めるようになりました。

しかし、最近は特に土木関係で人手不足という問題が叫ばれています。

そんな問題の対策として上がってきたのが“ロボット”の力。

ということで、

今日は将来の日本を救うであろうインフラの点検ロボットに関する紹介です。

■人手不足の救世主か 点検ロボ、老朽インフラに殺到

2014年7月13日の昼下がり。東京都八王子市内に架かる新浅川橋の桁下に集まった数十人の団体を、通行人が不思議そうな表情で眺めていた。

カメラやレーザー距離計を片手に主桁や床版を熱心に視察するこの集団は、国土交通省が公募していた「次世代社会インフラ用ロボット」の、現場検証に参加する開発者たちだ。

同省は2014年4月から、維持管理と災害対応の部門で、3年以内に実用化を見込めることなどを要件にロボット技術を募集。

維持管理部門では、橋梁、トンネル、河川やダムを対象に近接目視・打音検査の代替や支援が可能な技術を求めた。

■11者がUAVの活用を提案

2014年7月初旬には、現場で実際に点検してみて性能を検証する技術を選定。

橋梁が最も多い25者、トンネルは10者、河川やダムは14者だ。応募数は同省の想定以上に多かった。

建設関連企業だけでなく、ロボット関連のベンチャー企業や大学などの研究機関も目立つ。

下の写真や図は、橋梁分野で選んだ点検ロボットの一例だ。同分野では現場検証を実施する25者のうち11者が、マルチローターヘリコプターなどのUAV(無人航空機)の活用を提案した。

引用:日経新聞

国としても、いよいよ国土を守るために動き出したという印象ですね。

ロボットなら人手不足も補えることに加え、人ではなかなか届かない厳しく危険な環境でも効率よく点検ができます。

そのロボット技術は多方面の分野においても応用が効きそうですし、大きな将来性を感じます。

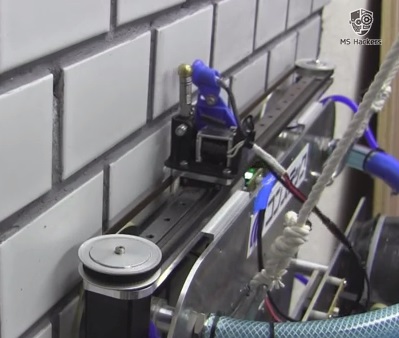

インフラ点検ロボット

<株式会社コンステックの建築物外壁検査ロボット>

壁を移動しながら、コンコンと叩いて、ヒビがが入っていないかチェックしている様子。

<株式会社アミューズワンセルフのルチーローターヘリコプター“UAV”>

また、ちょっと遅いような感じもありますが、これらのロボット開発に経産省も少しずつ動き出しました。

■国が潤沢な開発費を提供

国交省はロボット開発を進めるに当たって、経済産業省との連携を図っている。

土木側のニーズと検証用の現場を国交省が、開発者が持つシーズと開発費を経産省が提供する。

経産省が所管する新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2014年7月、7億5000万円を充てるインフラの維持管理向けロボット開発の委託先に11者を選んだ。

国交省の現場検証への参加を、採択の条件とした。

このほかにも、社会インフラ向けのロボット開発には大きな予算が付いている。

2014~2018年度に実施する内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」では、2014年度だけで約9億円を投じる予定だ。

突如、多額の予算が降ってきたことで「雨後のたけのこ」のように登場した点検ロボット。

足場や橋梁点検車を用いた従来の点検方法とコスト面で競争力を持ち、性能と現場での使い勝手を両立した技術だけが、普及への切符を手に入れられる。国交省の現場検証は、その試金石となる。

引用:日経新聞

やっと経産省もロボット開発にお金を付け始めましたね。

9億円は大きいようですが、まだまだ他に着けている国の予算と比較すれば小さなもののように感じます。

事故はとにかく未然に防ぐもの。

しっかりとした定期的な点検と修理以上のものはありません。

新しい画期的なロボットがたくさん開発されることを期待しています。

ありがとうございます。

テスラモーターズに対する2社の対応は表となるか裏となるか?!

2014.10.31|shiozawa

米の電気自動車(EV)メーカーの“テスラモーターズ”。

ここ数年はEVのリーディングカンパニーとして急成長してきました。

そんなEVが自動車業界の主流になるのか、はたまたEV以外の方式の自動車が主流にするのかはわかりませんが、

そんなテスラモーターを焦点に当てて今後の自動車業界のトレンドを少し見てみたいと思います。

■独ダイムラー、米テスラ株を売却 資本提携解消 2014/10/22

独ダイムラーは21日、米電気自動車(EV)メーカー、テスラ・モーターズとの資本提携を解消したと発表した。

保有するテスラ株約4%を約7.8億ドル(約830億円)で売却した。

テスラ製のリチウムイオン電池の採用など現行の業務提携は続けるが、ダイムラーは電池の内製化を進めており、今後はテスラと距離を置くことになりそうだ。

ダイムラーは2009年5月にテスラに約9%出資した。

車載用電池の開発ノウハウなどを吸収する一方で、ベンチャー企業のテスラの事業の立ち上げを支援。

その後、出資比率は低下したが、小型車「スマート」のEVの初期モデルや、今年から独国内で生産を始めた小型車「メルセデス・ベンツBクラス」のEVにテスラ製電池を使ってきた。

ダイムラーは今年に入りリチウムイオン電池関連の合弁会社の全株式を取得し、基幹部品のセルから電池システムまで一貫生産できる体制を築いた。

同社はドイツメーカーの中ではハイブリッド車やEVの発売で先行しており、17年までにプラグインハイブリッド車を新たに10車種投入する方針。

電池製造段階から自前で手がけ、開発の効率化とスピード向上を狙う。

引用:日経新聞

ダイムラーはEV業界においてテスラモーターズを技術提携の関係からライバルとするような動きを見せています。

それは今後の一層のEV業界の繁栄を予測した対応のようにも見えます。

それに対し、

■トヨタがテスラからEV向け電池購入を打ち切り、燃料電池(Fuel cells)に焦点 道は険しい 2014年05月13日

トヨタはテスラ・モーターズ(ティッカーシンボル:TSLA)からEV向け電池を購入してきましたが、契約満了を機にこれを打ち切ると発表しました。

ニューヨーク・タイムズは、トヨタはむしろ燃料電池(Fuel cells)に未来を見出していると解説しています。

トヨタは2010年にテスラに対し5000万ドル出資し、3%株主になりました。この出資自体は大成功でした。

それに加えてトヨタのクロスオーバー車、RAV4にテスラのEV電池を搭載することが発表されたわけです。しかしEVのRAV4は、あまり売れませんでした。

テスラの側からすれば、現在、『モデルS』は作った先から飛ぶように売れており、生産能力の限界が売上高の頭をおさえる唯一の原因となっています。

その生産能力は、どれだけEV電池を生産できるかにかかっています。

しかしEV電池の生産は限界に来ており、テスラは新しくギガファクトリーと銘打たれた巨大なEV工場の構想を発表しています。

このようにEV電池が不足している状況なので、今回の契約終了はテスラにとっては痛くも痒くもない……むしろ歓迎すべきことだと思います。

引用:Blogos

ダイムラーとはかたちは違いますが、トヨタも同様にテスラモーターズと少し距離を置くような動きでして、

どちらかというとEVよりも燃料電池自動車の方が今後は将来性があるのではないかといった判断の上での動きのようです。

でははたして、将来の市場予測をそれぞれ比較してみましょう

電気自動車の場合は、

燃料電池車の場合は、

ともに世界市場において大きく成長するであろう予測結果になっています。

ただ、ともに過渡期なのでこの値からの予測は難しいです。

今までのガソリン1強のようにどちらか一方に落ち着く可能性もありますし、複数のエネルギー方式同士がそれぞれの特徴に合わせて棲み分けてく可能性もあります。

今回のダイムラーとトヨタの決断。

将来ははたして、どちらが表となりもう一方が裏になるのでしょうか。。。

それとも両方とも表。。。

ありがとうございます。

空中にタッチパネル☆

2014.10.24|shiozawa

“感触”。

それは何かを触った時に感じるものですが、当然何もないと感触はありません。

ただ、私達のいる地球上は空気というモノに満たされていますので、空気に触れている以上は常に感触があるはずです。

ということで、

パネルがない空間なのに、タッチパネル操作できてしまうちょっと不思議な動画。

■空中触覚タッチパネル (東京大学大学院 篠田・牧野研究室)

空中に浮かぶ映像に手を触れて、触感を感じながらタッチ操作するための技術を提案します。

近年、種々の空中映像投影技術が提案されていますが、そこには接触感が伴わず、手を伸ばしてもすり抜けてしまうという問題がありました。

特に入力インターフェースとして用いる場合、接触感の欠如は指先ストローク範囲の認識を曖昧にし、操作性を著しく損ないます。

本技術では、市販の空中映像技術に超音波を重畳することで、映像に触感を付与します。

超音波と空中映像の伝搬軸を矛盾なく重ね合わせるために、結像素子の表面で超音波を反射させます。

指先で映像に触れた位置・タイミングをセンシングし、それに応じた物理的な力を提示することで、現実の物体に触れたかのような感覚を与えます。

この技術により、あたかもパントマイムをするかのように空中映像の上で指先をガイドして正確にタッチ操作をすることが可能になります。

物理的なパネルを排することで、例えば料理中や手術中のように手が汚れた状態であっても使えるタッチパネルが実現されます。

また、パネル上に指紋が残らないため、セキュリティ面でも衛生面でも優れたキー入力が可能になります。

そう。

常に私達が触れている空気。

その空気に強い振動を与えて、宙に浮かぶ映像に触ってるかのような感触をあたえる事が出来てしまうようです。

映像を見ると、すごく自然にタッチパネルのボタンを押しているように見えます。

この“空中感触タッチパネル”。

なんと、日本科学未来館で開催中の“DIGITAL CONTENT EXPO”で体験できるようです☆

10月23日~26日までとの事なので、ちょうど今週末がチャンスです。

興味のある方は是非。

他にも、超音波ではないですが“小さな風”を感触として使ったもの。

■空気でゲームを体感できる装置

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xaFBjUJj00M

こちらは、

表面をなぞる際に与えられる電気で、あたかも立体的に感じさせる事ができるスクリーン

■「立体的な感触」を得られるタッチスクリーン「Touch Surfaces」

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zo1n5CyCKr0

感触というものは思っている以上に騙されやすいものなのかもしれません。

まだまだ小型化が難しそうですが、

将来的には携帯電話から感触のある超音波が出て、空中感触タッチパネルができてしまうかもしれません。

そうなれば、わざわざちっこい画面を触らずにも操作できてしまうかもしれません。

床から超音波が出れば、固い床もまるでフワフワの布団のように感じるかもしれません。

なんか面白そうですね。

ありがとうございます。

伸び縮みする日本発の電線”ロボ電”

2014.10.17|shiozawa

“電線”

書いて字のごとく、電気の流れる線の総称ですが、

パソコンの電源ケーブルやスピーカーやUSBケーブルだって同じ電線ですし、電信柱にぶら下がっているケーブルももちろんそうです。

普段は意識していないから気が付きませんがありとあらゆるところに使われている現代ではなくては生活もできない必須アイテムです。

そんな電線のちょっと変わった最新製品をご紹介。

■伸び縮みする電線 旭化成、ロボットの動きに対応

今月11日、オーストリア・ドルンビルンで開かれた化学繊維の国際学術会議。

旭化成子会社で繊維事業を担う旭化成せんい(大阪市)商品科学研究所の巽俊二グループ長が披露した1本の電線「ロボ電」を前に、講堂に集まった数百人の研究者からどよめきが起きた。

ロボ電は一見すると、ただのひも。

だが、引っ張ると長さ1メートルのロボ電が最大1.4メートルまで伸び、手を離すとゴムひものように縮んで元の長さに戻る。

電気を通す導体線が樹脂で覆われる電線は耐久性には優れている一方で、引っ張っても伸びなかった。

こうした「電線の常識を覆したロボ電」(巽グループ長)で狙う市場が、今後の成長が期待されるロボット分野だ。

工場で溶接や組み立て作業する産業用ロボットは、複雑な動作を繰り返す駆動部分を電線などのケーブルでつなぐのが一般的だ。ただ通常の電線は「たるみができてしまって複数の産業用ロボットが並ぶ生産現場ではケーブル同士が引っかかったり、絡まったりするトラブルも少なくなかった」(巽グループ長)。

駆動部分が数十万回以上も屈曲するため、電線が突発的に断線してしまい、修理に伴う稼働停止なども招いていたという。

たるみもできないロボ電を可動部分の配線に使うことで、これまでのような屈曲に合わせた複雑な配線設計も不要となり、ケーブル同士が絡み合うことも減らせるとみている。

さらに屈曲による断線寿命も従来の電線と比べて10~100倍のため、生産工程での断線トラブルも減らせるとみている。

引用:日経新聞

まるでひも状のグミのように1.4倍も伸び縮みし、しかものたわまずに元の長さに戻るようです。

画像では分かりずらいのでこちらが動画です。

上記のとおり、ロボ電は複雑な動きをする“産業用ロボット”には大活躍しそうです。

産業用ロボットは人間の代わりに作業を行うことできる機械のことで、こんな感じのです。

<RV-Fシリーズ (三菱電機)>

ほとんどの電化製品を製造するのに使われいるロボットなので市場規模も大きいです。

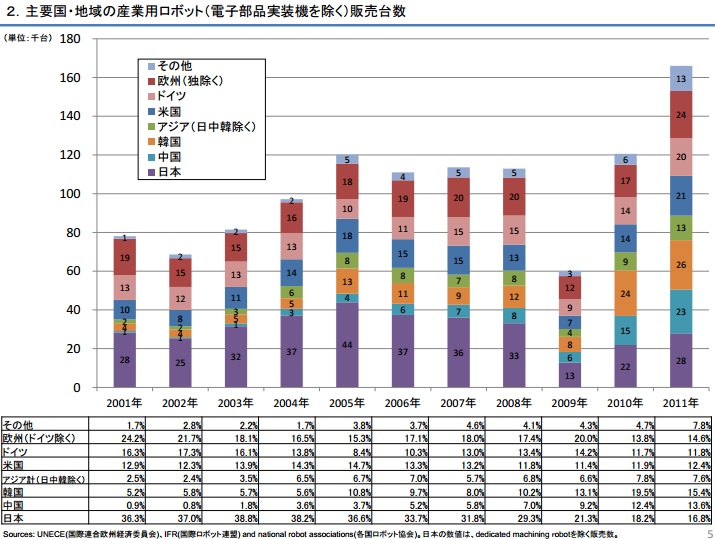

ちょっと資料が古いですが、産業用ロボットの市場シェアです。

引用:経産省

残念ながら、日本の世界シェアは近年急激に下がっており一時期の半分以下になってしまっています。

今回のような革新的な工業基礎部品がたくさん誕生し、まだ本調子のでない日本の電気産業復活すればと思います。

ありがとうございます。

![[左上]バキュームポンプでコンクリート表面に吸着し、移動しながら表面の劣化状況と打撃音を計測するロボット。サイズは50cm角、重さは8kg以内に収めた。コンステックなどが開発した(写真:コンステック)<br /><br /><br /><br />

[右上]マルチーローターヘリコプターを球殻で保護し、桁下など入り組んだ空間での衝突時の衝撃を受け流しながら飛行できるようにした。高解像度の接写画像を撮影する。ヘリと球殻はジンバルで接続しており、独立して回転できる。東北大学が千代田コンサルタントなどと開発している(写真:東北大学)<br /><br /><br /><br />

[左下]カナダ製のマルチローターヘリコプターを用いて、橋脚が高いコンクリート橋のひび割れなどを撮影する。東日本高速道路会社などが提案した(写真:日経コンストラクション)<br /><br /><br /><br />

[右下]高所作業車に取り付けて使う多関節ロボットアーム。狭い箇所に潜り込んで先端のカメラで点検する。アミューズワンセルフ(大阪市)が土木研究所などと開発している(写真・資料:アミューズワンセルフ)](http://www.nikkei.com/content/pic/20141105/96958A9F889DE5EAE4E5EBE3E4E2E0E3E3E2E0E2E3E6E2E2E2E2E2E2-DSXZZO7867918021102014000000-PB1-8.png)