HOME >

H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げまであとわずか☆

2014.11.28|shiozawa

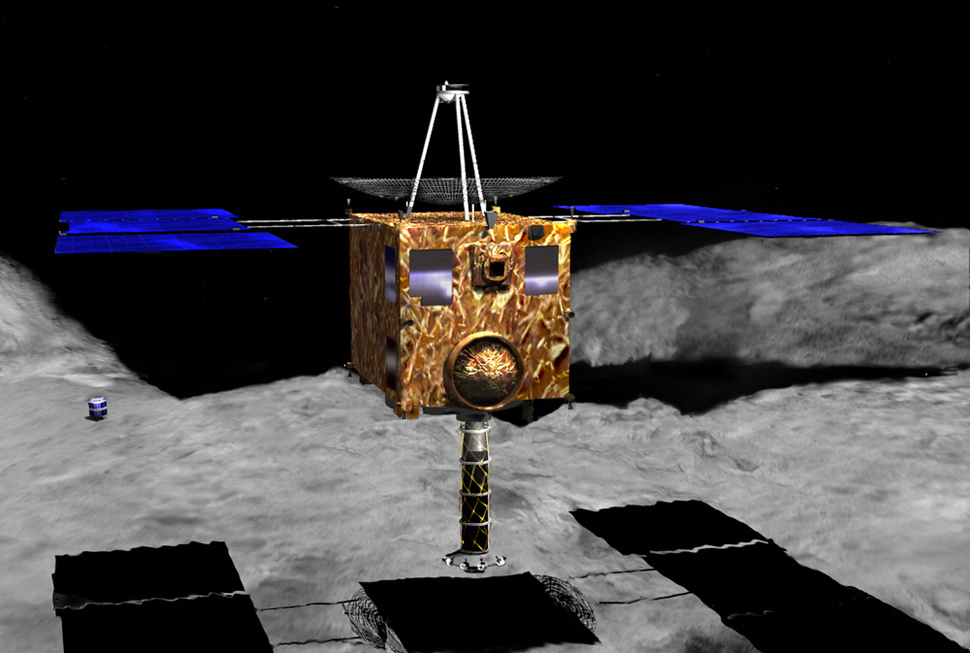

小惑星探査機“はやぶさ”が地球に帰還してから早やくも4年。

そんなはやぶさの後継機の“はやぶさ2”が今月の11日に長い旅へと飛び立ちます。

■H-IIA26号機『はやぶさ2』打ち上げ日時決定

2014年9月30日、JAXA宇宙航空研究開発機構は、小惑星探査機『はやぶさ2』および相乗り小型副ペイロード3機を搭載したH-IIAロケット26号機の打ち上げを2014年11月30日午後1時24分48秒と発表した。

「はやぶさ2」および3機の相乗り小型ペイロードはH-IIAロケット26号機(202型)は、2014年11月30日午後1時24分48秒に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定。

小惑星「1999 JU3」を目指し、往復6年間の探査を行う。

引用:Response

帰還は約6年後ということで東京オリンピックの年の2020年あたりでしょうか。

ところでは前機のはやぶさと今回のはやぶさ2ではスペックがどう異なるのでしょうか。

◆技術を洗練

はやぶさ2はH2Aロケットで種子島宇宙センター(鹿児島県)を出発。

約1年後、地球の引力を利用して加速する「スイングバイ」と呼ばれる軌道変更を行い、目的地の小惑星「1999JU3」を目指す。

小惑星には2018年夏に到着。

約1年半をかけて内部の物質採取や地表の観測などを行う。

物質を収めたカプセルは20年末の帰還時に本体から切り離され、オーストラリア南部のウーメラ砂漠に落下する。

往復で6年間、約52億キロの長旅だ。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の国中均(ひとし)プロジェクトマネージャは「初代は挑戦的な計画をこなした一方、多くの故障や失敗も経験した。それを踏まえ、はやぶさ2は技術の洗練に注力し、大変優れたものが出来上がった」と強調する。

新旧はやぶさの装備の目玉は、主に往復の航路で使う「イオンエンジン」。

燃料のキセノンガスをイオン化して電圧をかけ、加速して噴射する。

燃費に優れる半面、従来の方式は耐久性が低いのが難点だった。このため初代はやぶさは、ガスをイオン化する際にマイクロ波を使うことで耐久性を高める新手法を採用。

それでも故障が相次ぎ、残った機能をやりくりして何とかしのいだ。

今回はイオン化する際の高温に耐えるようエンジンの構造を工夫して長寿命化を図ったほか、推力を2割向上させている。小惑星での離着陸などに使うのは「化学エンジン」。

初代は着陸後に異常が起きて燃料が噴出し、さらに配管内が凍結して使えなくなった。

この影響で機体は制御不能に陥り、太陽電池パネルを太陽の方角に向けられず電源を喪失。

回復までの約7週間にわたり通信が途絶した。◆制御装置を温存

今回は配管が破損、凍結しないよう溶接箇所を減らしたり、2系統ある配管を別々に温めたりする対策を取った。

はやぶさ2の外観で、初代とはっきり異なるのは機体上部のアンテナだ。

おわん形のパラボラアンテナを平面タイプに変更することで軽量化した。

使用する周波数帯も追加し、初代の4倍の高速通信が可能に。通常は初代と同じ周波数帯で地球と交信するが、小惑星から大量の観測データを送る際に高速通信が威力を発揮する。

引用:産経ニュース

今回の旅も50億キロ越えの長旅の計画☆

はやぶさでトラブル続きだったイオンエンジンもしっかり進化し、アンテナや通信技術などあらゆるものがしっかり対策されているようです。

それもそうですね。

初代はやぶさが飛び立った2003年からすでに11年。

この11年間の技術的進歩はとても大きなものでした。

また、今回のはやぶさ2には小型の表面探査ロボを搭載しているようです。

■30日打上げの「はやぶさ2」、国内5大学共同開発の小型表面探査ロボットを搭載

東北大学は、国内の5大学による大学コンソーシアムが共同開発した小型表面探査ロボット『MINERVA-II-2』が「はやぶさ2」に搭載され、11月30日に小惑星に向けて打上げられると発表した。

はやぶさ2は、有機物や水が含まれた物質があると考えられる小惑星「1999JU3」から試料を持ち帰るサンプルリターンを主たる目的としている。

同探査機には、小惑星の表面に降り立って科学観測、移動探査するための小型ロボットが計4機搭載される。

MINERVA-II-2は、2011年春に国内の大学研究者からなるコンソーシアムが共同で開発した。

はやぶさ2が小惑星に到着した後表面に投下され、重力が小さい環境での移動機構を検証するための工学実験を中心に、カメラ画像撮影などのミッションを行う。

開発では、東北大学が全体の取りまとめと、微小振動によるマイクロホップ型移動機構の開発を担当した。

また、山形大学がバイメタルを使った環境駆動型移動機構、東京電機大学が永久磁石を使った内部撃力型移動機構、大阪大学が板バネを使った弾性エネルギー開放型移動機構、東京理科大学が搭載カメラ系をそれぞれ開発した。

2003年に打上げられた初代「はやぶさ」にも、小型探査ロボット『MINERVA』が搭載されたものの、小惑星表面に着陸できなかった。

今回は計3機のMINERVA-IIローバーが搭載され、表面探査を実施する。特に大学コンソーシアムが担当した『ROVER 2』では、微小重力表面移動に関する新規技術に挑戦する。

引用:Response

合計で4台も地上探査機を搭載してるようです。

また、1kmも満たない小惑星ながらも微量ながら重力があるということで、特殊な技術で地上を移動できるようです。

それにしても前回のはやぶさにも地上探査機を搭載していたということは知りませんでした。

今回は最低でも1台はうまく上陸し、調査できるといいですね。

それよりなにより、まずは小惑星探査機「はやぶさ2」を載せたH-IIAロケット26号機が無事打ちあがり、計画通りの軌道にのれますように。

ありがとうございます。

2014年は水素エネルギー社会元年☆

2014.11.21|shiozawa

いよいよ世界初の水素自動車が来月の12月15日に発売することになりました☆

■トヨタの燃料電池車「MIRAI」は実質500万円弱に、「来るべき水素社会に向けた第一歩」

トヨタ自動車が世界に先がけて燃料電池車の「MIRAI」を12月15日から販売開始する。

価格は税込み723万6000円で、政府の補助金などを適用すると500万円弱になる。

最初の1年間は東京・名古屋・大阪・福岡の4大都市圏を中心に400台を販売する予定である。

「MIRAIは単なる新型車ではない。来るべき水素社会に向けた第一歩になる」。

トヨタ自動車は11月18日に東京都内で開催した発表会で力強く宣言した。

世界で初めて水素を燃料に走る市販の乗用車「MIRAI」が12月15日に発売される。

豊田章男社長は「クルマの歴史が大きく変わろうとしている」とMIRAIの重要性を強調した。

引用:スマートジャパン

つい数年前にみたテレビ番組で水素自動車は1台あたり約1億円程度かかると言っていた記憶がありますが、時代の進歩は想像以上に早いものです。

あっという間に1/10以下の約700万円。

補助金を含めれば500万円弱ということでSUVと値段がさほど変わらないところまで来ています。

本格的に生産が進めば、電気自動車の値段をあっという間に抜きそうです。

今回発売される、トヨタの水素自動車”MIRAI”の特徴は、

4人乗りのセダンタイプのボディに、新しく開発した小型・軽量の燃料電池を搭載する。

特定ユーザー向けに2008年から販売しているハイブリッド方式の「トヨタFCHV-adv」(図2)の燃料電池と比べて、出力密度を2倍以上に向上させた。

小型のセダンタイプでも100kW以上の出力を発揮して、航続距離は500キロメートルを超える。

燃料になる水素の充填時間は3分程度と短く、ガソリンの充填時間とさほど変わらない。

走行用ではなく家庭用の電源として利用した場合には、1週間以上の電力供給が可能になる(1日の電力使用量を10kWhと想定)。

燃料電池(FCスタック)のほかに高圧水素タンク2本を車体の床下に備える。

なんといっても、航続距離は500キロメートル以上。

重たいものを色々搭載してこの距離だから如何にエネルギー量が大きいかがよくわかります。

最初の一代目でこれですから、さらに小型化と軽量化が進めば1000キロメートルも夢ではないように感じます。

さて、走らせるには“水素”を充填しなければいけませんので、

そこで必要になってくるのが水素ステーション。

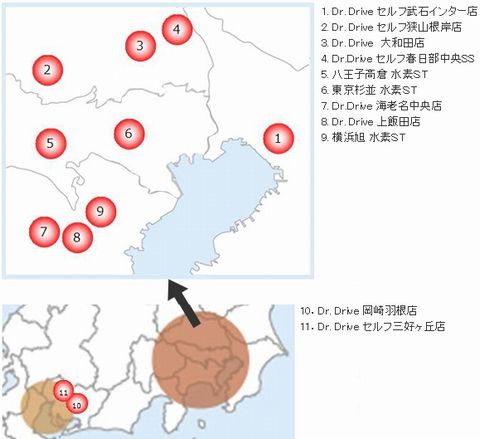

■ENEOSの水素ステーションが11カ所に、トヨタの燃料電池自動車に合わせて

トヨタ自動車が世界初の燃料電池自動車を市販するのに合わせて、「ENEOS」の水素ステーションが首都圏を中心に11カ所でオープンする。

すでに実証実験を開始している神奈川県の海老名市を皮切りに、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知の1都4県に2015年3月までに開設する予定だ。

国内のガソリン市場で30%以上のシェアを握る最大手のJX日鉱日石エネルギーが商用の水素ステーションの拡大に乗り出す。

12月下旬に神奈川県の海老名市に第1号を開設した後、1月下旬に東京都の八王子市に第2号をオープンする。

さらに千葉・埼玉・愛知の3県を加えて、3月中旬までに合計11カ所に展開する計画だ

<第1号の「Dr.Drive海老名中央店」>

2014年度内に開設する11カ所の商用水素ステーションのうち、8カ所はSS一体型で、3カ所は水素ステーションだけの単独型になる。

単独型は東京都の八王子市と杉並区、神奈川県の横浜市旭区に開設する。

水素の供給能力は標準的な場合で1時間あたり5~6台の燃料電池自動車に対応できる。

1台に充填する時間は約3分で済み、従来の電気自動車と比べて格段に早い。

引用:スマートジャパン

まずは都心から。

インフラあっての自動車ですから、こういった動きがより積極的になることが普及への最も大切なポイントかと思います。

こういったインフラの部分では官民一体となって推し進めるのがどうしても必要です。

ということで、資源エネルギー庁も水素エネルギー社会実現のための明確なロードマップをすでにだしてました。

■水素エネルギーで世界をリードする国家戦略、化石燃料に依存しない社会へ

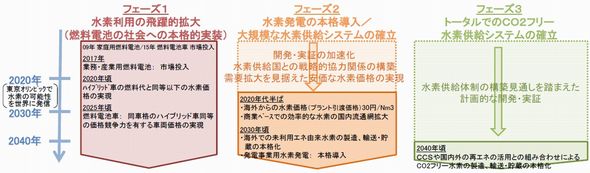

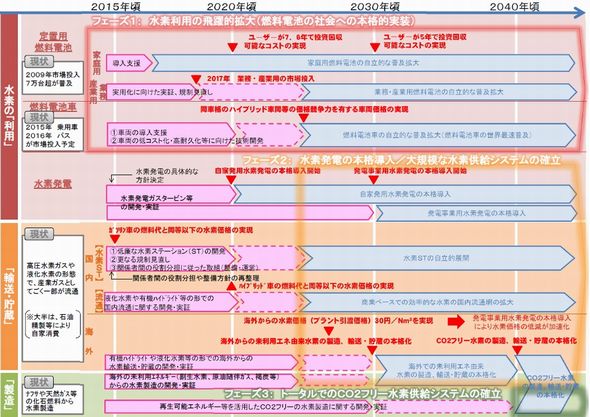

資源エネルギー庁が水素・燃料電池の市場拡大に向けたロードマップを策定した。

水素はCO2も放射能も排出しないクリーンなエネルギーとして世界の注目を集めている。

しかも水素を利用して発電する燃料電池の分野では、日本の特許出願数は世界でも2位の国を5倍以上も引き離して圧倒的に優位な状況にある。

6月24日に公表した「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、2050年までに国全体へ水素供給システムを普及させるための目標と重点施策を3つのフェーズに分けてまとめた

第3フェーズで水素の製造・輸送・貯蔵までの一貫体制を国全体に展開していく。

今後の火力発電設備などに導入される予定のCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:CO2回収・貯留)や再生可能エネルギーと組み合わせて、「CO2フリー」の水素供給システムを2040年までに完成させる構想だ。

引用:スマートジャパン

2020年代中にはハイブリッド車と同等の価格を実現トなっています。

さらに自家発電用水素発電ということで、家で水素発電させてそのエネルギーを家庭用電力として使う時代が本格化するとなっています。

今は想像もつきませんが、そういった時代が来るのでしょうか。

最近はエネルギーも多角化してきており、将来主流となるエネルギーが何になるか想像もつかなくなってきています。

しかし、水素エネルギーも主流になりうる有力候補である事がよくわかる今回のニュースでした。

ありがとうございました。

公道を走る姿はバルキリーっぽい?空飛ぶ車が商用間近の予感!

2014.11.15|saito

こんにちは! いつかは乗ってみたい「空飛ぶ車」。 SFの世界だけではありません。 1990年からプロジェクトをスタートしついに最終型に近いものなった 「AeroMobile 3.0」をご紹介!

まるで高級車のような高級感が醸し出てます。 後ろにはプロペラも。

コックピットのような作りですが、思っていたよりもシンプルですね。

そして、座席には、「AERO MOBIL」のロゴ。

公道を走る姿は、マクロスのバルキリーが走っているかのよう!

こ、このシーンは!

マクロスのOP (似てませんかねw?)

飛んでます! 結構安定して飛べるみたいですね。

下記動画より全て見れますので、ぜひご覧ください~ 空飛ぶ車の乗用車化に期待ですね!!

装着型ロボット“HAL”が国際規格を取得☆

2014.11.14|shiozawa

身の周りにはいろいろな電化製品がありますが、ほとんどのものが安全規格の認証を取得しています。

そんな安全規格を取得するのはそんなにたやすいことではありません。

その国際安全規格を国内企業が世界で初めて”装着型ロボット“で取得したようです。

■サイバーダインの装着型ロボットが国際安全規格を取得、世界を目指す

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、サイバーダインの作業・支援用装着型ロボットが、生活支援ロボットの国際安全規格「ISO 13482」を取得したと発表した。

第三者機関による認証取得を、国内外市場へ普及の弾みにしたい考えだ。

認証は日本品質保証機構(JQA)が行った。

作業者および介護者向けの装着型ロボットとしては世界初の国際安全規格取得であり、日本国内市場はもとより、海外展開の足がかりになることも期待される。

サイバーダインの「HAL 作業支援用(腰タイプ)」と「HAL 介護支援用(腰タイプ)」はいずれも腰に装着することで、“重いものを持ち上げる”“要介護者を抱き起こす”といった際に、作業者の肉体的な負担を軽減する生活支援ロボット。

生体電流に応じてモーターアシスト量が自動調整されるため、利用者の意図に応じた補助を行える。

バッテリーを含む重量は2.9kg、動作時間は約3時間だ。なお、作業支援と介護支援では負荷内容が異なるため、ハードウェア的な仕様はほぼ同一だが、制御ソフトには違いがある。

引用:ロボット開発ニュース

このアシスト用ベルトを作っている会社名は“サイバーダイン”。

ちょっと蛇足ですが、この名前を聞いてすぐに思ったのが映画の“ターミネーター”。

劇中に出てくるロボットの元を作った会社の名前がたしか“サイバーダイン社”だったはず。

そんな名前のサイバーダインが世界で初めて装着型ロボットで国際安全規格を取得☆

すごいですね。

国際的な安全規格を取得することでお客さんは大きな安心感が得られますし、市場に大きく普及する足掛かりになりそうです。

そんな作業アシスト用ベルト「HAL」のすごさがよくわかるのがこちらの動画。

まずは、「HAL 作業支援用(腰タイプ)」

着脱も簡単そうで、たった約三キロのベルトを巻くだけで重たいものをスムーズに持ち上げている姿を見ると、ほんとかよ!と思ってしまうほどです。

さらにすごいのがもう一方の「HAL 介護支援用(腰タイプ)」

歩行が困難なご老人もすいすい歩いて、さらに階段まで登っています。

また、今回の国際規格を取得した製品とは別にこういった全身タイプも作っているようです。

「災害対策用ロボットスーツHAL」

こちらのスーツははたしてどんな事までできるのか不明ですが、人の力をロボットで何倍にも増幅できるのでしょうか。

人力ではできない事がこのロボットで出来れば、広い分野で大活躍の可能性を感じます。

またさらに、どんどん普及して価格もどんどん安くなっていけば、力仕事の職人さんは皆サイバーダイン製のHAL装着必須になるかもしれません。

思っている以上に可能性も持っていそうなので今後がとても楽しみです。

ありがとうございます。

インフラを守る点検ロボット達

2014.11.07|shiozawa

笹子トンネルの崩落事故があってから、“日本のインフラ老朽化”が世間でも懸念され始めるようになりました。

しかし、最近は特に土木関係で人手不足という問題が叫ばれています。

そんな問題の対策として上がってきたのが“ロボット”の力。

ということで、

今日は将来の日本を救うであろうインフラの点検ロボットに関する紹介です。

■人手不足の救世主か 点検ロボ、老朽インフラに殺到

2014年7月13日の昼下がり。東京都八王子市内に架かる新浅川橋の桁下に集まった数十人の団体を、通行人が不思議そうな表情で眺めていた。

カメラやレーザー距離計を片手に主桁や床版を熱心に視察するこの集団は、国土交通省が公募していた「次世代社会インフラ用ロボット」の、現場検証に参加する開発者たちだ。

同省は2014年4月から、維持管理と災害対応の部門で、3年以内に実用化を見込めることなどを要件にロボット技術を募集。

維持管理部門では、橋梁、トンネル、河川やダムを対象に近接目視・打音検査の代替や支援が可能な技術を求めた。

■11者がUAVの活用を提案

2014年7月初旬には、現場で実際に点検してみて性能を検証する技術を選定。

橋梁が最も多い25者、トンネルは10者、河川やダムは14者だ。応募数は同省の想定以上に多かった。

建設関連企業だけでなく、ロボット関連のベンチャー企業や大学などの研究機関も目立つ。

下の写真や図は、橋梁分野で選んだ点検ロボットの一例だ。同分野では現場検証を実施する25者のうち11者が、マルチローターヘリコプターなどのUAV(無人航空機)の活用を提案した。

引用:日経新聞

国としても、いよいよ国土を守るために動き出したという印象ですね。

ロボットなら人手不足も補えることに加え、人ではなかなか届かない厳しく危険な環境でも効率よく点検ができます。

そのロボット技術は多方面の分野においても応用が効きそうですし、大きな将来性を感じます。

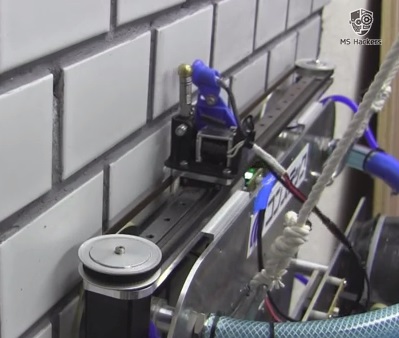

インフラ点検ロボット

<株式会社コンステックの建築物外壁検査ロボット>

壁を移動しながら、コンコンと叩いて、ヒビがが入っていないかチェックしている様子。

<株式会社アミューズワンセルフのルチーローターヘリコプター“UAV”>

また、ちょっと遅いような感じもありますが、これらのロボット開発に経産省も少しずつ動き出しました。

■国が潤沢な開発費を提供

国交省はロボット開発を進めるに当たって、経済産業省との連携を図っている。

土木側のニーズと検証用の現場を国交省が、開発者が持つシーズと開発費を経産省が提供する。

経産省が所管する新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2014年7月、7億5000万円を充てるインフラの維持管理向けロボット開発の委託先に11者を選んだ。

国交省の現場検証への参加を、採択の条件とした。

このほかにも、社会インフラ向けのロボット開発には大きな予算が付いている。

2014~2018年度に実施する内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」では、2014年度だけで約9億円を投じる予定だ。

突如、多額の予算が降ってきたことで「雨後のたけのこ」のように登場した点検ロボット。

足場や橋梁点検車を用いた従来の点検方法とコスト面で競争力を持ち、性能と現場での使い勝手を両立した技術だけが、普及への切符を手に入れられる。国交省の現場検証は、その試金石となる。

引用:日経新聞

やっと経産省もロボット開発にお金を付け始めましたね。

9億円は大きいようですが、まだまだ他に着けている国の予算と比較すれば小さなもののように感じます。

事故はとにかく未然に防ぐもの。

しっかりとした定期的な点検と修理以上のものはありません。

新しい画期的なロボットがたくさん開発されることを期待しています。

ありがとうございます。

![[左上]バキュームポンプでコンクリート表面に吸着し、移動しながら表面の劣化状況と打撃音を計測するロボット。サイズは50cm角、重さは8kg以内に収めた。コンステックなどが開発した(写真:コンステック)<br /><br /><br /><br />

[右上]マルチーローターヘリコプターを球殻で保護し、桁下など入り組んだ空間での衝突時の衝撃を受け流しながら飛行できるようにした。高解像度の接写画像を撮影する。ヘリと球殻はジンバルで接続しており、独立して回転できる。東北大学が千代田コンサルタントなどと開発している(写真:東北大学)<br /><br /><br /><br />

[左下]カナダ製のマルチローターヘリコプターを用いて、橋脚が高いコンクリート橋のひび割れなどを撮影する。東日本高速道路会社などが提案した(写真:日経コンストラクション)<br /><br /><br /><br />

[右下]高所作業車に取り付けて使う多関節ロボットアーム。狭い箇所に潜り込んで先端のカメラで点検する。アミューズワンセルフ(大阪市)が土木研究所などと開発している(写真・資料:アミューズワンセルフ)](http://www.nikkei.com/content/pic/20141105/96958A9F889DE5EAE4E5EBE3E4E2E0E3E3E2E0E2E3E6E2E2E2E2E2E2-DSXZZO7867918021102014000000-PB1-8.png)