HOME >

ARプロモーション。

2010.02.04|iwamura

AR(拡張現実)を用いたプロモーション事例をご紹介します。※ARとは。

まずは、Sweet Vacationから。

セカイカメラ × Sweet Vacationコラボレーションイベント

「渋谷で恋するメッセージ-AR恋文横丁-」

~伝説の「渋谷・恋文横丁」がAR(拡張現実)で復活!~

恋のメッセージを投稿してiPhoneを渋谷109に翳せば、上空にハート型のメッセージが現れる仕掛けです。

他にもあります。米国の郵便局。

荷物の大きさを簡単に計ることができます。

続いて、女性雑誌。

楽しそうです。

そして、アニメ「東のエデン」のエアタグ。

東のエデン × AR三兄弟 | AR+ARGなコラボ企画が始動!

昨年はソーシャルアプリ元年と言われ、今年はAR元年と言われています。みなさんは、どんなARが見たいですか?

YouTube Music Discovery Projectがスゴい件。

2010.01.26|iwamura

と、いうことで、これは使わねば感覚としてわからないが(人生はなんでもエクスペリエンスであるが)、取り急ぎ、使ってもらうためのインフォとして。

YouTube DISCOがかなり使える感じ。

YouTubeでさりげなく実験が開始された Music Discovery Project ご存知ですか?

機能は極めて単純で,検索窓にアーティスト名を入れるだけ。

例えば,amuroと入れると日本人アーティストである安室奈美恵さんが出てきてしまいます。 そして彼女のプロモーションビデオが自動的に再生されるだけでなく,その下のプレイリストにそってずっと動画再生が続くのです。

そして右下にあるウィンドウの関連アーティストをクリックすると,次のような画面になります。

たとえばここでは宇多田ヒカルさんを選択していますが,そうすると彼女の曲がリストアップされます。

どの曲をプレイリストに入れるか,順番はどうするかなども自由自在。しかもリスト自体を保存しておくこともできるのです。このサービスがいつまで実験プロジェクトなのか,それとも音楽業界の激しい抵抗で早期にストップするのか全く予想がつきませんが,一度体験すると病みつきになりそうなインパクトでうあることは確かです。

※in the loopさんより抜粋(部分略)

と、言う感じで、まずはやってみましょう。超カンタン。

Cromeだと曲が連続再生されぬ(小生のブラウザが単にオカシイのかもしれないが)。

IEかFireFoxでやれば問題なかった。

これはしかし完全に、仕事中のお好みBGMとなりえてしまう。ituneよりいきなり便利なのだが、これ、逆に大丈夫なのか?

特に、引用末尾表記の、著作権の問題。

例えば、イギリス政府は個人情報以外の政府データ公開をウェブデベロッパに行い、公共アプリの新しい制作/公開を模索する動きに入ったりしている。

これもちょっと考えられないレベルですごいのだが。

さすがに世界の先端をゆく大英帝国であるが、今回のYouTubeのように、人類に広く認知されているエンタテインメントサイトにおいて、上記のような動きが発生してくる事実は、情報の未来にとって大変に興味深い。

インターネットの進化、とてつもなく早い。気持がイイ。

様々な募金スタイル。

2010.01.25|iwamura

先日、ハイチで大地震があり、多くの方が被災されました。大変悲しいニュースです。ですが、復興に向けて動き出さなければなりません。それに伴ない、各地で募金運動が盛んになっています。

ユニークなものを見つけました。

ブランカ、懐かしいですね。パワフルなイメージで、元気を与えて欲しいです。

そこで今日は、過去のいろんな募金スタイルを見てみましょう。

まずは、広島カープの「たる募金」。

新球場建設資金のひとつとなりました。

続いて、定番の赤い羽根募金。

最近は、セカンドライフの中でもできたり。

何気に進んでます。

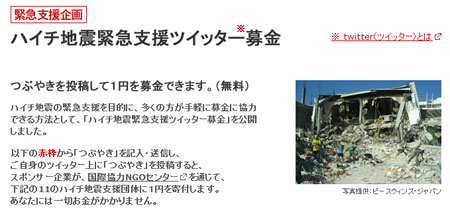

でも、いちばん印象に残ったのが、twitterと連動した募金。

自分のお金から募金するわけではなく、twitter上で指定のつぶやきを行なうと、このプロジェクトに参加しているスポンサーから募金が支払われるというスタイルです。twitterユーザーの提供するものは「お金」ではなく、世界中への「問いかけ」なんですね。このつぶやきを見たフォロワーが、問題意識を持って何かアクションする。それがゴールだと思います。新たな募金のスタイルです。

募金を起こすモチベーションはひとそれぞれ。いろんなスタイルが出てきて欲しいです。

間寛平さんアースマラソンとその走り方について。

2010.01.19|iwamura

間寛平さんのがん告白、先週のニュースでしたが。

アースマラソンのテーマソングを作ってくれた忌野清志郎さんの訃報のときも、泣き崩れていた彼だった。

しかしそれでも、今回続行をすると。

これからアジアですね。

まだ1万キロ以上ある。

個人的には、今は休んでほしいと願う。

最近、やはり日本の冒険家の神、植村直己さんの「妻への手紙」を読んだ。周りに気を使う人だったようだ。まず自分よりも周り。滅私奉公、最後は無理してでも冒険実行。

そして彼は、マッキンリーで帰らぬ人となった。

周りの人の応援に応え、義理や想いの強さで生きる人は好きだし、小生もそこへ大きく賛同する側の人間ではあるのだが、行きつくところまでゆくと、西南戦争の西郷さんになってしまうのだ。

対して、一番その生き方として自然だったな、と読後感想を持ったのは、がんの余命宣告のち、好きなハワイに家族で移住し、最後の数か月を家族とともに暮らしたプロウィンドサーファーの飯島夏樹さんの「がんに生かされて」かな。

彼の著書に、忘れられないフレーズがあったので、抜粋する。

空を飛ぶ鳥が、なぜ飢えて死なないのでしょう?

なぜ、美しい花たちが土だけであれほど美しく咲き誇るのでしょう。

私には、彼らが自分だけで頑張って悠然と空を舞い、咲き誇っているとは思えません。

鳥や花も生かされている。今ようやくそう思うのです。

ここにたどり着くまで、ずいぶんと回り道をした気がします。

終末期の私は、ただただアフリカンチューリップのカレンダーを見ながら、今日も生かされてます。

※飯島夏樹さん「がんに生かされて」より抜粋(部分略)

俺が働いて買ったパンで俺が食って生きてるんだよ!ではなくて。

仕事ももらえて、パンもつくってもらえて、みんなに生かされてます。

寛平さんの走りに、勇気をもらって、今日も生かされてます。

くじけそうな時、あなたのアースマラソンの毎日の動画が、ぼくを生かしてくれています。

休んでもいいじゃありませんか。

そして来年でも、再来年でも、少しづつ、走り続けてください。

ゆっくり休んで、がんを治しまた走るあなたの、あなたの走りを、あなたの人生を、できるだけ長く、ぼくは見ていたいと思うのです。

文化の差~浸透圧の平衡化は誰の仕事か。

2010.01.14|iwamura

さて。今日は1枚の写真を見て頂きましょう。

1枚と言わず、2枚、3枚も。

久々にセンセーショナルな写真であった。中国(?)はチベット地方における「鳥葬」の風景。現在この地方を、写真撮りながら周ってる方のブログより。火葬や土葬があるように、鳥に食べてもらって、天に還るのだ、という葬儀の文化ですね。

文化と言うものは、厚手の布団のようなもので、時に煩わしく、厄介で、他者のものは受け入れ難い場合もある。

だが、その不自由な厚手の布団は、往々にして、温かく、我々を庇護してくれるものでもあるはずです。

箸を使うとか、生の魚をそのまま食べるとか、面倒やリスクが時に伴っても、良きものとして、我々は大事にしている。

そういった観点から、例えば豪州における捕鯨。

こいつも、センセーショナルな画像であったが。

この文化も、豪州人から見れば、我々から見る「鳥葬」と同じかもしれない。奇異で、気持ち悪い、哺乳類共食いの文化として、彼らの目に映る事実も、解らないではない。これは、我々が例えば、犬や猫を食べる人々を、文化的に認めることが難しい事実を考えれば、理解が容易であると思う。

そして、今日言いたいのは下記ニュースについて。

☆グーグルが中国から撤退も。

中国政府は国内のネット接続全体を通称「グレートファイアウォール(金盾)」と呼ばれるファイアウォールで囲んだ上で徹底した検閲を実行しており、中国当局に不都合な情報は表示されないようになっていますが、Googleが今後数週間で中国から撤退する可能性があることが明らかになりました。

詳細は以下から。

Official Google Blog: A new approach to China

Googleの公式ブログによると、2009年12月中旬にGoogleに行われた攻撃ですが、ターゲットは中国の人権活動家のGmailアカウントであったとみられています。

Googleは中国政府が行っている検閲よりもユーザーが情報にアクセスできることで得られるメリットの方が大事であるという信念を持って2006年1月に中国向けに「Google.cn」を立ち上げましたが、これらのサイバー攻撃やこの1年間に中国政府が行ったウェブ上の自由な言論をさらに制限しようという試みを受けて、中国でのビジネスについて再検討することを決定したそうです。

Gigazineさんより抜粋(部分略)

異質な文化について触れる機会が、インターネットによって増えている事実を考えます。

そこには、デメリットや、時に気持ち悪さや怖さを伴ったとしても、メリットが多いと信じたい。インターネットに触れる生活、情報の浸透圧平衡化は、異文化を理解する準備になるからです。人類がこれからの将来協力してゆくためには必須事項。「Imagine no country」はネットの役割。

「だから、人権団体を攻撃する中国や、独自の検閲を振りかざす中国はダメ。今後の付き合い考えますよ。」と、byGoogleさん。

でも、上記のような意見展開をしつつも、例えば日本にも、「Google八分」と呼ばれる検閲的なモノは存在するわけです。

最大多数の最大幸福を考えた際、出さない方が良い情報もあるかも知れない。しかしそれは、Googleさん独自の(勝手な)文化とも言えなくはないか?

だから、たとえば、今回の中国のニュースも多分に「まあそんなことないだろうけれど」という域は出ないものであるが、「そんなケツの穴の小さいこと言うなよ。ネットの雄Googleさんよ。」というのが小生の意見であるのだ。

ゴマメの歯ぎしりかもしれないが、世界の情報の浸透圧をなるべく平衡にする(異文化理解、みんなの平等、小さな世界)のはインターネットの役割そのものであり、その雄であるGoogleさんだからこそ、中国の文化も尊重してあげてほしい、時間をかけて理解してあげてほしい、「信念持って」参入決めたんだろ?あきらめんなよ!と思ったので、ヒトコト申し述べておく。