HOME >

新しい自動車規格になるか!?”ミラーレス”

2014.05.30|shiozawa

こちらはあるメーカーのコンセプトカーの画像ですが何かが足りません。

何かわかりますか?

答えはサイドミラーです。

ということで、

アメリカのテスラモーターがこんなことを提唱しているようです。

■テスラがサイドミラーの廃止を訴える! 2014 04.04

先日、米国NHTSA(高速道路交通安全局)は、2018年5月以降に米国で販売される新車を対象に後方視認用のカメラの搭載を義務付ける新規制を発表した。

そのさなか、テスラは米国自動車工業会というロビー団体(ゼネラルモーターズ、トヨタ、フォルクスワーゲンなど12の大手自動車メーカーが参加)と手を組み、サイドミラーをカメラに置き換える許可を求める嘆願書をNHTSAに提出した。

現在、米で製造される車にはサイドミラーの取り付けが義務付けられており、サイドミラーを付けず、カメラだけを搭載することはできない。

これに対しテスラ側は嘆願書の中で、「サイドミラーによってエアロダイナミクスが低下し、燃費も悪化している」と指摘。

米の自動車サイト『Automotive News』によると、テスラのイーロン・マスクCEOは2年ほど前から、法的にサイドビューカメラのみの使用許可を目指しロビー活動を行っていたが、1人の力だけで規則を変えることはできないと話しているという。

引用:auto blog

かなり理にかなっているようでもありますが同時に、

自動車の標準規格を自社提唱のものにして市場に有利に働かせようとしている感がプンプンします。

では、はたして日本の自動車メーカーはこれらのミラーレスの流れに対して対応する事が出来るのでしょうか。

例えばニッサンの場合かなり前からミラーレス化に対応しそうな技術を自動車に取り入れています。

■アラウンドビューモニター

空から見ているような視点でクルマの周囲が確認できるモニター

アラウンドビューモニターは、クルマの真上から見ているかのような映像によって、周囲の状況を知ることで、駐車を容易に行うための支援技術です。クルマの真横や斜め後ろなど、クルマのまわりには目の届きにくいところがあります。けれどもこの装置があれば、見えにくい障害物であっても気付くことができるのです。

引用:NISSAN

駐車する際のサポートとして自動車の前後左右にそれぞれカメラが設置されています。

ミラーではなかなか確認できない死角をサポートしてくれるといった点では似たような技術です。

さらに、HONDAの場合は

サイドミラーのサポートとして、すでに死角の映像を表示するカメラを備えた自動車をすでに北米で販売しているようです。

■Lane Watch (レーン・ウォッチ)

ドアミラーに設置したカメラにより、斜め後方の車両を表示。

レーンチェンジ時、ドアミラーの死角に存在する車両を見落とさないよう、視界を補助するシステムです。

※北米仕様

https://www.youtube.com/watch?v=E6w4zGzg2os

引用:HONDA

これはほとんどミラーレス化の対応に直接つなげられそうな技術のように感じられます。

このような米国のミラーレス化の流れ(まだ決定してはいませんが、、、)に対して各社は比較的すぐに対応できそうな印象です。

でははたして日本国内の自動車規格は今後どうなっていくでしょうか。

まだ情報が少なく将来はわかりませんが、

少なからず自動車産業はグローバル化の進んだ市場ですので、各国の規格に合わせた柔軟な対応と準備が必要そうです。

ありがとうございます。

これはすごい!リアルと非リアルが融合したサッカーゲーム!

2014.05.28|iwamura

こんにちは、nakanoです!

前回、ストレス解消にスポーツとイケメンがいい…

という話をしましたが(個人的意見)、

今回ご紹介するのは、ストレス解消にもなって、

実際に体も動かすけれど、アプリゲーム??という、

大人から子供まで楽しめるサッカーゲーム!

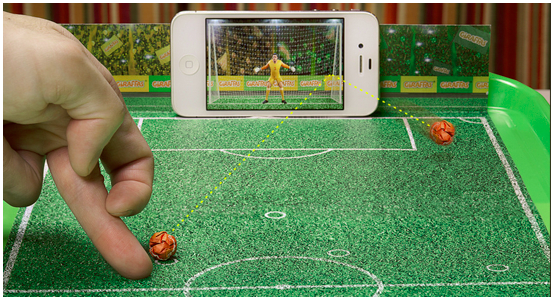

ブラジルのファーストフードチェーン”Giraffas”でiPhoneを使った面白いキャンペーンが展開されています!

その名も「The Goal Screen」というこのキャンペーンでは、商品を載せていたトレーと専用アプリを連動させて楽しいサッカーゲームができるというものなんです。

子供だけでなく大人も楽しめるキャンペーンになっていますよー!

※かみあぷ速報様より

ただのサッカーゲームかと思いきや、

よく見ると、芝生の脇に見えるのは、マクドナルドやケンタッキーなど、

ファストフード店で見られるトレー、

その上に乗せられた芝生プリントの用紙を使って、

トレーの上に小さなサッカーコートが出来ているんです!

ブラジルのファストフード店Giraffasで行っているキャンペーン『The Goal Screen』で、

アプリと連動したサッカーゲームが遊べるという斬新な試み!

※かみあぷ速報様より

運んできたトレーを片付けたら、紙を丸めてボールを作ります。

そして、画面に向かって、ボールをシュート!

※かみあぷ速報様より

スマホのインカメラを利用して、ボールの軌道を読んだり、

※かみあぷ速報様より

ボールが当たった場所を音で感知できるシステム(なんだかもうよくわからないですが…)等を使用して、

自分がオフェンス時には、キーパーが紙のボールを止め、

ディフェンス時には、加速度センサーを使って、キーパーを操作…するようです。

ちょっと仕組みは難しくて理解できませんが、

さすがサッカー大国ブラジルですね!

ユニークであり、大人も子供も一緒になって楽しめるゲームは、

大変興味深いです!

残念ながら、日本での展開はございませんが、

日本でもマクドナルドやケンタッキーでやらないのかな~と。

同じようにシステムを使えば、

リアルと非リアルを融合したゲームがどんどん出てくるような気がします。

置いていかれないように、ゲームの進化にも注目です。

ありがとうございます。

自然エネルギーの貯蓄に関して

2014.05.23|shiozawa

太陽光発電を中心とした自然エネルギー発電。

環境にやさしく、 世界的にも自然エネルギーの活用がトレンドとなっておりますが、一番の問題点は“自然は生き物”である事。

常に変化しており、人間の手ではとてもコントロールできない点がたくさんあります。

そのためには技術でデメリットをカバーしかありません。

ということで、今日は自然エネルギーを安定化させる為の

エネルギー貯蓄技術についてです。

■再生可能エネの出力変動問題、水素インフラで解決に道

日本や欧米諸国で、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの導入が活発化している。天候に左右されるこうした電力を系統網に流す際に、系統網を不安定にさせる問題が顕在化してきた。この解決のために、蓄電池やスマートグリッドなどさまざまな手法が検討されているが、水素インフラもその有力な手段として検討が始まっている。

フランスのコルシカ島では2012年より、太陽光発電と水素貯蔵技術を組み合わせて太陽光発電の変動する電力を平準化してスムーズに電力系統に連系するプロジェクト「MYRTE(Mission hYdrogene Renouvelable pour l’inTegration au reseau Electrique:電力網に統合するための再生可能水素ミッション)」をスタートしている。

主体はコルシカ大学であり、プロジェトリーダーの同大学教授のPhilippe Poggi氏は、「再生可能エネルギー由来の不安定な電力を系統網に30%以上流すことを目標にしている」と言う。

同プロジェクトにはフランスArevaが技術・資金面で協力している。

560kWの太陽光発電パネルが設置されており、その余剰電力を使って50kWの電気分解装置で水を酸素と水素に分解し、各々をタンクに貯めておく(図1、図2)。1万5000Vの電力系統網と連系しており、電力が必要な場合は100kWのPEFC(Polymer Electrolyte Fuel Cell:高分子固体電解質型)システムに水素と酸素を提供して発電する。電気分解と燃料電池による発電時の排熱は、温水として回収し、温水タンクに貯める。

<出力560kWの太陽光パネル>

<水素タンクと酸素タンク>

引用:日経新聞

原子力発電の比重が高いフランス。

そんなフランスもこういった自然エネルギー発電推進に向けて国が積極的に支援していることを初めて知りました。

不安定な自然エネルギーで水(H2O)を電気分解して水素(H)と酸素(O)に分解して貯蓄する。

加えて電気分解で発生した排熱の温水まで再利用。

エネルギーを極限まで無駄なく利用しており非常に面白いです。

次はフランスのお隣の国“ドイツ”。

■ドイツで活発な風力発電からの水素活用

その中でも目立つのは、ドイツにおける風力発電の電力から電気分解で水素を製造するプロジェクトである。

ドイツは脱原発に踏み切っていることから、再生可能エネルギーの中でも風力発電の導入を活発化させており、その多くが北ドイツに集中している。

北ドイツには大きな電力需要がないために、工業地帯である南ドイツへ送電する必要があるが、高圧送電線の敷設が遅れている。

そこで、北ドイツの風力発電で余った電力から水素を製造して活用するプロジェクトが増えているのである。

例えば、ドイツの首都ベルリンから北に120km離れたブランデンブルク州プレンツラウで進められている「プレンツラウ風力水素プロジェクト」では、合計6MWの風力発電で発電した電力を通常は系統網に送っている。

しかし、夜など電力需要が小さく、電力が余剰になる場合には、水を電気分解して水素を製造してタンクに貯めておく。

貯蔵した水素は、必要に応じてバイオマスから製造したメタンなどの可燃性ガス(バイオガス)と混ぜて、コージェネレーション(熱電併給)システムに供給する。

コージェネ設備では電気は電力系統網に流し、排熱は地域熱供給に販売する。

水素の一部は、ベルリン市内などにある燃料電池車(FCV)と水素自動車向けの水素ステーションにも供給する、といった取り組みをスタートさせている。

水素を都市ガスのメタンに混合して燃料として使うハイタン(Hythane:水素混合都市ガス)のプロジェクトでも、風力発電からの水素を活用するプロジェクトが増えている。

代表例は、ドイツの「パワー・ツー・ガス」である。E.ONやGreenpeace Energyといったエネルギー会社が風力発電の余剰電力を使って水を電気分解で水素に転換して、既存のガス配管網に供給している。

こうして余剰電力を有効活用すると共に、クリーンな水素を添加することでSOX(硫黄酸化物)やNOX(窒素酸化物)などの有害物質の排出を削減できる。既存の都市ガスインフラを活用できることから、水素社会へ移行するきっかけになるとみられる。

引用:日経新聞

ドイツも風力発電からの水素の活用。

フランスと同様に水素をエネルギー貯蔵として利用しているようです。

さらに、その水素をさまざまな使用用途に合わせて他の物質と混ぜて利用したり、直接使ったりと、自然エネルギーの使用方法を多角化できる手段になっているようです。

今後一層、自然エネルギーの発電シェアが拡大していくと思われます。

そしてさまざまな発電方式が多角化して行くと思います。

ただ、そのエネルギーを電気のままにしてしまうと効率的かつ長期的に蓄える事ができません。

ですから、今後はさらなる

効率的かつ安全かつ長期安定を実現できる“エネルギー貯蓄”

が重要性が増してくると思われます。

ありがとうございます。

シャープが久しぶりに太陽電池出荷量で世界首位☆

2014.05.16|shiozawa

このところ、調子の悪かったシャープ。

ここ数年の超円高による海外の企業との価格競争で大きく破れて、外資系企業には事業買収や怪しい業務提携など、たびたび耳にする事がありました。

しかし、何とか大山を乗り越えつつあるようで、久しぶりに今年度の第一四半期に黒字を出したようです。

おめでとうございます。

■シャープが5年ぶりに太陽電池出荷量で世界首位に、ファブライト戦略が奏功 2014/05/15

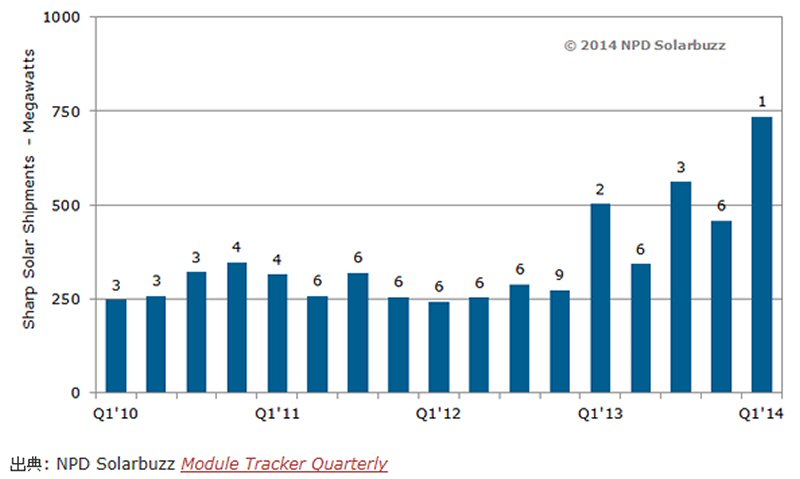

シャープが2014年第1四半期に、太陽電池モジュールの出荷量で5年ぶりに世界首位の座に返り咲いた。

米NPD Group社の太陽電池部門であるSolarbuzzが、同社の「Module Tracker Quarterly」の中で明らかにした。

シャープは、中国メーカーが台頭する前の1963年から2008年までの45年間にわたって、太陽電池業界のリーダーの座を維持してきた。その後2009年からは、割安な結晶Si型太陽電池で勢いを増した中国メーカーと、生産コストが低いCdTe型太陽電池を製造する米First Solar社に首位を明け渡した。

<シャープが5年ぶりに太陽電池出荷量で世界首位に、ファブライト戦略が奏功>

今回、シャープが再び首位の座に返り咲いたのは、堅調な日本市場の季節要因に支えられただけでなく、調達戦略を変更したことが奏功した面が大きい。

シャープは長い間、垂直統合戦略を推進し、自社でセルからモジュールまでを生産してきた。しかしその後、一部のセルを主に中国や台湾を拠点とする企業に生産委託することで、シャープ自身は「モジュール販売に重点を置くようになった」

引用:日経テクノロジー

つい、2000年代前半までずっと世界の最先端と最大の出荷量を誇ってきたシャープですが、

ここ数年山あり谷ありでした。

2012年度は過去最悪の5453億円の赤字を計上。

前の期の3760億円の赤字に続き2期連続の最終赤字でした。

それに伴って、海外企業からの資本・業務提携という名の間接的な企業買収と技術流出のリスクがありました。

当然現在もその危険性はありますし、リストラによる多少の技術流出はありましたでしょう。

しかし、何とか買収されることなく、

■シャープ、3期ぶり最終黒字に転換 14年3月期

シャープが12日発表した2014年3月期の連結決算は、最終損益が115億円の黒字(前の期は5453億円の赤字)になった。

最終黒字は3期ぶり。リストラ効果に加え、太陽電池や電子デバイス、液晶の販売が好調に推移した。

アナリスト予想の平均であるQUICKコンセンサス(4月24日、13社)の最終黒字102億円をやや上回った。

売上高は前の期比18%増の2兆9271億円、営業損益は1085億円の黒字(前の期は1462億円の赤字)だった。

引用:日経新聞

久しぶりの黒字です。

また、最近の持ち株比率を確認したのですが

株主名 所有株式数(株) 持株比率(%) 日本生命保険相互会社

51,492,384 3.03 明治安田生命保険相互会社

45,781,000 2.69 QUALCOMM INCORPORATED

41,988,000 2.47 株式会社みずほ銀行

41,910,469 2.46 株式会社三菱東京UFJ銀行

41,678,116 2.45 株式会社マキタ

35,842,000 2.11 サムスン電子ジャパン株式会社

35,804,000 2.10 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

28,525,000 1.68 シャープ従業員持株会

27,034,636 1.59 三井住友海上火災保険株式会社

24,658,022 1.45

第三位の![]() QUALCOMM と第七位のサムスン電子ジャパンのみが外資程度にとどまり、ここからも何とか最大の危機を乗り越えた感がうかがえます。

QUALCOMM と第七位のサムスン電子ジャパンのみが外資程度にとどまり、ここからも何とか最大の危機を乗り越えた感がうかがえます。

また今回、シャープが太陽電池モジュールの出荷台数で世界一に返り咲きできたのは、“ファブライト戦略”との事。

ファブライトとは、開発・設計のみを自社で行い、製造を外部に100%委託するファブレスに対し、自社で最小限の製造規模を維持しながら、製造を外部へ委託すること。

結局技術力はあっても製品の価格競争で勝てなければ売り上げは伸ばすことができないのが現状。

海外の自社工場ではなく、海外の製造メーカーに委託しなければなかなか勝てないのがすこし残念な所です。

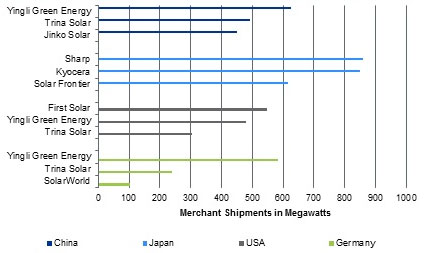

■太陽電池モジュール出荷量、中国Yingliが2年続けて首位 2014/01/23

市場調査会社の米IHS社によると、2013年の太陽電池モジュールの出荷量で中国Yingli Green Energy社が2年続けて首位に立ったという。

同社の出荷量は3GWを超え、シェアも前年の7.4%から8.3%に拡大した。

太陽光発電の国別の市場規模も、中国が2年続けて最大。中国、日本、米国、ドイツの4カ国で世界の2/3を占める規模となっている。

Yingli社は地元・中国はもちろん、2012年は4位にとどまったドイツでも出荷量で他社を圧倒した。

米国でも米First Solar社に続く2位。ただし、中国に次ぐ規模の日本市場では9位にとどまった。

日本ではシャープや京セラといった国内メーカーが強いためだという。

引用:日経テクノロジー

ここでわかるのは、環境エネルギー大国であるヨーロッパのドイツでさえ、中国の安い太陽電池に市場を大きく奪われたのに対し、日本は超円高によるありえないほどのディスアドバンテージを抱えながらも国内シェアを国産企業で持ちこたえたのは特筆すべき点でしょう。

自然災害大国であり、平地の少ない特殊な地形条件であったり、国内企業が技術力で価格競争にも劣らず努力された結果かと思います。

シャープにはもちろん太陽電池意外にも魅力的な技術を持った分野がありますが、

かつてのシャープが持っていた太陽電池や液晶などのように、将来性を強く感じさせる新技術の小さな種を発見しコツコツと育てていくことを楽しみにしています。

はたして黒字回復から、一気に大逆転の大躍進へつなげていくことができるでしょうか。

とても楽しみです。

ありがとうございます。

ビッグバンより前の宇宙を発見か!?

2014.05.09|shiozawa

“ビッグバン”。

宇宙の誕生はこのビックバンの瞬間に誕生したというのが現在の定説ですが、

今回、その“ビックバンより前があった可能性”を示す現象を、観測したとの事。

■実は存在、ビッグバン以前 宇宙誕生の痕跡を初観測 2014.04.26

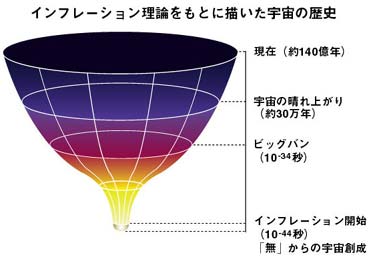

宇宙誕生直後に起こった現象として「ビッグバン」はよく知られている。

このビッグバン以前に、極小だった宇宙全体が一瞬で急膨張する「インフレーション」現象が起きていたとする説が、宇宙誕生の謎を説明する理論として有力視されている。

米ハーバード・スミソニアン天体物理学センターなどの研究グループは3月、このインフレーションが起きていたことを示す証拠を発見したと発表、世界的な大ニュースとなった。

そのインパクトは昨年のノーベル物理学賞の受賞テーマであるヒッグス粒子の発見を上回るともいわれる。

■時空のゆがみを検出

研究グループが南極の米アムンゼン・スコット基地にあるBICEP2望遠鏡を使って観測したのは、天球上、天の川からかなり離れた星が少ない暗い領域から来るマイクロ波(電波の一種)。

<BICEP2望遠鏡のある米アムンゼン・スコット基地のダークセクター実験棟>

このマイクロ波は非常に遠くの宇宙から来たと考えられ、その到来方向ごとに「偏光」と呼ばれる電波の振動方向の偏り具合を調べた。

その結果、インフレーション時に生じた時空のゆがみが波として伝わる「原始重力波」に特徴的な偏光パターンが見つかった。

もっとも、原始重力波の証拠を発見したと証明するためには別の複数の波長域のマイクロ波の偏光について同様に調べ、理論予測と高い精度で一致することを確認する必要がある。

今回の観測は全天の1%に満たない領域を対象にしたものなので、最終的には全天にわたって同様の観測をする必要がある。

引用:日経サイエンス

非常に遠いところから来る光は何光年離れているわけでして、光の速度にしても何年とかかってしまうということです。

つまり、例えば何億光年も離れた場所で誕生した光をとらえる事に成功すれば、何億年もの過去の宇宙の姿を見る事ができるということになります。

そういった方法加えて、新しい光(電波)と古い光(電波)を切り分ける技術(偏光というようです)によって、ビッグバンより古いと思われる電波をとらえる事に成功したのが今回の発見のようです。

また、今回の発見は理論予測としては以前から存在したようです。

■最新宇宙論(6完)インフレ膨張以前、未解明

宇宙はビッグバンから始まりましたが、ビッグバン以前はどうなっていたのでしょう。

現在、ビッグバンの前にインフレーション膨張 という時期があったと考えられています。

ビッグバン以前、宇宙は膨張速度が時々刻々速くなる加速膨張をしていたのです。この膨張を貨幣価値が下がり物価がどんどん高くなる経済用語を借りてインフレーション膨張といいます。

現在の宇宙も加速膨張をしていますが、それとは別の原因です。

宇宙の始めのインフレーション膨張の原因はインフラトンという未発見のある種の素粒子と考えられています。

インフラトンのエネルギーはあるとき別の形に変わり宇宙全体を急激に加熱することに使われ、インフレーション膨張は終わります。

この加熱された状態がビッグバンです。ではインフレーションの前に宇宙はあったのか?この疑問にはまだ答えが出ていません。(東北大大学院理学研究科教授 二間瀬敏史)

予測を証明する形の発見であったようですね。

今回の発見ではまだ“可能性が高い”にとどまっております。

一部の空からだけでなくより広範囲の空から「原始重力波」に特徴的な偏光パターンが検出されればいずれ“宇宙の誕生はインフレーション膨張から始まった”と世界中の教科書が書き換わるのかもしれません。

ありがとうございます。