HOME >

今後の日本産業についてですが。

2012.12.14|shiozawa

今週は特にお堅い内容です。

かつては高々と技術立国“日本”と言われてきましたが

近年、新興国の台頭や超円高によるデフレで日本産業はますます明るい希望が持てなくなるばかり。

そんな時こそ、全国民で“負のスパイラルからの脱却”のための大きな指針を持つべき。

ということで、

かつて経済産業省所属であった“産業技術総合研究所”が主催で催されている

日本の成長戦略の会議のざっくりした内容と最近の現状をちょっぴり紹介。

■6分野で16項目提言 産業技術会議が最終報告

独立行政法人の産業技術総合研究所が主催する「日本を元気にする産業技術会議」(後援・日本経済新聞社)は12日、日本の成長に向けた提言「“もの”“こと”“ひと”づくりで日本を元気にしよう!」の最終報告をまとめた。

最終報告は

(1)エネルギー・資源

(2)革新的医療・創薬

(3)先端材料・製造技術

(4)IT(情報技術)・サービステクノロジー

(5)人材育成

(6)国際標準化

の6分野で、産業競争力を高める16項目の提言をまとめた。

エネルギー分野では再生エネルギーや省エネルギー技術に一段の磨きをかけることや医療分野では再生医療の早期実用化の必要性を強調した。

企業に役員クラスの最高標準化戦略責任者(チーフ・スタンダード・オフィサー)をおくことなど取り組むべき課題をあげた。

<日本を元気にする産業技術会議の分野別提言骨子>

【エネルギー・資源】

日本の危機克服で世界に貢献

(1)再生可能エネを中心に分散型電源の競争力を高めよう

(2)省エネの社会インフラ技術の海外展開を目指そう

(3)資源探査・開発の自前技術を蓄え国内の資源調査を推進しよう【革新的医療・創薬】

豊かな高齢化社会へ技術力結集

(1)創薬プロセスを効率化し革新的新薬を生みだそう

(2)世界に先駆けて再生医療の産業化を加速しよう

(3)元気な高齢化社会をつくる革新的医療機器の実用化に取り組もう【先端材料・製造技術】

ものづくり王国復活へ

(1)ナノテクノロジーでものづくりを革新しよう

(2)分散型資源に立脚した新しいものづくりを追求しよう

(3)自立分散型の生産システムで顧客視点のものづくりに挑もう【IT・サービステクノロジー】

データ革命で価値づくり

(1)もの・ことづくりを目指しサービステクノロジーの開発と応用に取り組もう

(2)情報をヒト・モノ・カネと並ぶ経営資源として活用し新ビジネスを創造しよう

(3)ビッグデータ活用のため情報セキュリティー技術を開発・利用しよう【人材育成】

創造力は多様な個性から

(1)オープンイノベーションに挑む人材育成のため産学官連携で「人材育成プラットフォーム」を創設しよう

(2)グローバル人材育成に向け大学や公的研究機関は「人材開国」に取り組もう【国際標準化】

知財大国へ「技術外交」強化

(1)企業は最高標準化戦略責任者(CSO)を任命し標準化戦略を事業戦略に直結させよう

(2)国際的に存在感のある認証機関を育てよう

まず、最初の議題

“エネルギー・資源”

流れとしては“電力自由化”推進のようです。

“電力自由化”により家庭レベルでも電力の売買ができるようになっていくと思いますがその電力網の構築がそんな簡単なことではない。

また、電力の値段を競争することになりますから、価格が安くなると思いますがそううまくはいかないよう。先を行っているヨーロッパではことごとく失敗しています。

■電力小売り完全自由化 実現に課題山積、価格高騰の可能性も 2012.12.6

過去10年以上にわたり電力自由化を進めてきた欧州各国では、電気料金は2~3倍に上昇した。

再生エネルギー導入費に加え、小売業者の利潤も加わったためだ。「電力不足のなか、業者間で電気の奪い合いが起これば価格は高騰する」(大手電力幹部)。

完全自由化の導入の仕方を誤れば、国内電力供給が混迷を極める可能性がある。

引用:産経新聞

一気に自由化にシフトせずに慎重に進めれば、技術の研修開発も進みますし良いかとは思います。

ただ、焦っては禁物。

普通に考えて電気代はどんどん高くなるなるでしょう。

また、海外資本に100%国の基礎である“電力”事業を乗っ取られるのだけは避けてほしいです。

当然自由化にはそのリスクはあります。

“革新的医療・創薬”

ちょうど京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞され、おとといに授賞式が行われたところ。

山中先生が開発しましたiPS細胞によって再生医療の研究のスピードが急激にアップすると思われます。

せっかく日本で生んだ技術なのだから、研究だけでなく産業としてしっかり確立するまでに、国が主導となって、重要特許はしっかり守りながら支援してほしいです。

“先端材料・製造技術”

日本がここ最近もっとも失敗している分野の一つかと思います。

半導体技術の流出と価格の暴落等々により、日本を代表するエルピーダメモリは経営破綻。

アメリカの半導体大手、米マイクロン・テクノロジーが総額3000億円規模の支援をし、完全子会社として再建を図るとのこと。

雇用はひとまず守るといいますが、外資系なので雇用はきっと年更新ではないでしょうか。

また、ルネサスは日本の自動車を支える大事な半導体を製造する会社。

■ルネサスが2000億円出資受け入れ、正式発表 12月10日

経営再建中の半導体大手ルネサスエレクトロニクスは10日、官民投資ファンドの産業革新機構とトヨタ自動車など国内企業8社から、最大で計2000億円の出資を受け入れると正式に発表した。

一時、外資ファンドによるルネサス買収が有力になり、日本の産業界に半導体を安定調達できなくなる危機感が広がったことで、国内勢による巨額の支援が成立した。

ルネサスは来年2月から9月にかけ、1500億円の第三者割当増資を実施する。うち革新機構が1383億円強を引き受け、出資比率7割弱の筆頭株主となる。残りはトヨタなど8社が計116億円強を出す。革新機構はさらに、追加出資または融資を500億円を上限に行う予定だ。

引用:読売オンライン

“IT・サービステクノロジー”

“人材育成”

■日本の国際学力テストがランクアップ 2012/12/13

国際教育到達度評価学会(IEA)は11日、小学4年生と中学2年生を対象とした国際学力テスト「国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)」の11年の結果を発表した。

この調査結果によると日本は全科目(小4算数・理科、中2算数・理科)で平均点が上昇または横ばいとなった。

また国際順位で見ると全科目で5位以内に入り、理数系の学力がやや改善したとされている。

この調査は4年に1回実施され、前々回03年の調査では平均点や順位の下落が鮮明になり、学力低下論争の引き金となった経緯もある。

今回は特に小学4年生の成績が過去最高となった模様であり、小学4年生の成績が明確に上向いたのは1995年以降で初めてだという。

今回の調査結果に対して文部科学省では、09年度からの「脱ゆとり教育」路線を鮮明にした新学習指導要綱の成果だとして、子供の学力は改善傾向にあるとしている。

引用:サーチナ

“国際標準化”

■電気自動車(EV)の主導権争奪戦「チャデモvsコンボ」日欧自動車メーカーの標準化覇権争いが勃発した!!

自分たちが世界標準でないと気が済まない西洋人、無関心な政府、詰が甘いチャデモ

チャデモとコンボ、電気自動車の充電方式の標準が争われている。ああ、またかという気分にさせられているのは私だけではないだろう。これまでにもテレビや携帯電話などで、何度も標準化が問題になってきたからだ。テレビも携帯電話も、はっきり言って西洋人(とりわけヨーロッパ人)の東洋人(とりわけ日本人)に対する差別意識としか思えない対応で、いずれも日本とは異なるシステムが採用され、日本はガラパゴスかを余儀なくされてきた経緯がある。だから、私は何年も前から電気自動車では、そうしたことにならないように警鐘を発してきたが、残念ながら電気自動車の充電方式についても、西洋人による日本外しが徹底されそうな状況である。日本では、5月22日にチャデモ方式の充電システムを推進する企業による第二回チャデモ協議会総会が開かれた。

総会では、チャデモの推進をアピールすると同時に、欧米の自動車メーカーがコンボ方式とい別方式を主張してきたことに危機感を強めている。

ただ、今となってはすでに手遅れといった感がないでもない。

本当に日本の半導体技術は死んだのか? ~論文採択数世界2位に返り咲き!~

2012.11.23|shiozawa

20年以上前は世界を客観していた日の丸半導体メーカー。

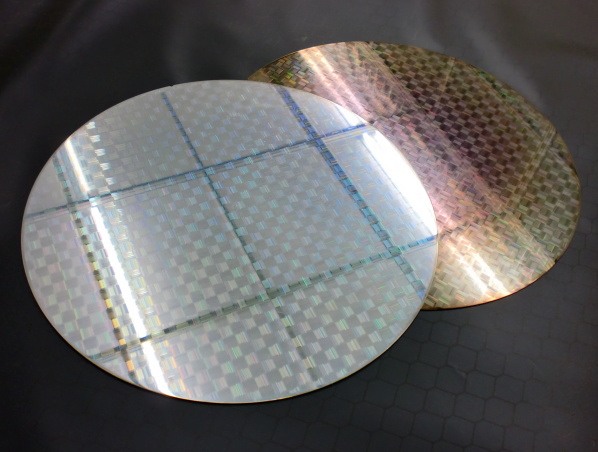

<半導体ウェハ>

現在はそんな面影もなく、渦中の真っただ中。

「エルピーダメモリ」は米マイクロン・テクノロジーに約2000億円で買収されたばかりですし、

「ルネサスエレクトロニクス」も官民一体でどうにか2000億の出資を受けることになり、はたして再生できるのか?といったところ。

良い話が全く聞こえてきませんので、

小さいながらも復活に向けての明るい光がある事をご紹介。

■日の丸半導体の先行開発は脱・民生へ、“半導体のオリンピック”概要が公開

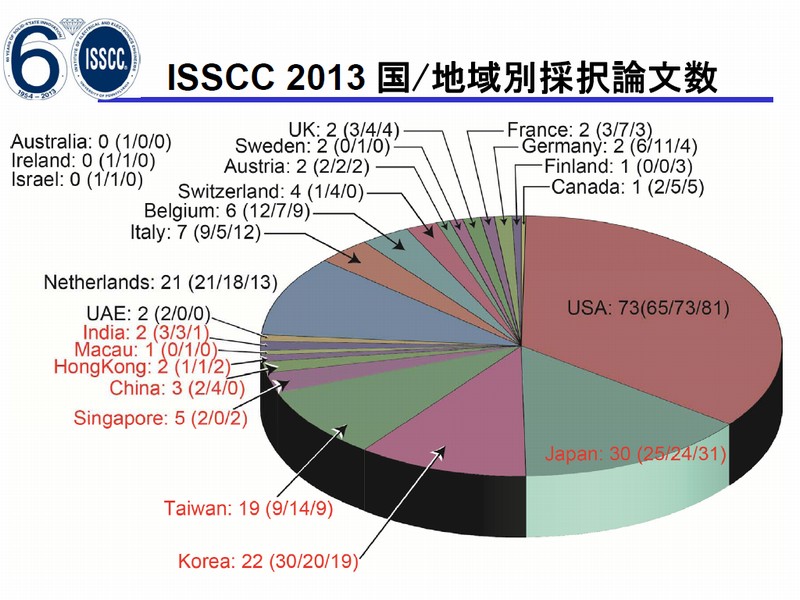

2012年11月19日に東京都内で記者会見を開催し、2013年2月17~21日に米カリフォルニア州サンフランシスコで開催する「ISSCC 2013」の概要を発表した。

ISSCCは、「半導体集積回路技術の分野で最も権威ある国際学会」であり、今回で第60回目の節目を迎える。

アナログやミックスドシグナル、無線/有線通信、高性能デジタル、メモリ、イメージセンサーといった10前後の分野それぞれにおいて、世界の企業や研究機関がトップの性能を競うことや、毎年、世界の地域別の採択論文数が話題になることなどから、「半導体のオリンピックとも呼ばれている」。

地域別の採択論文数は、アジア地域(Far East)の企業や研究機関を筆頭著者とする論文が84件で全体の40%を占め首位に立った。

このアジア勢の拡大に特に貢献したのは日本である。

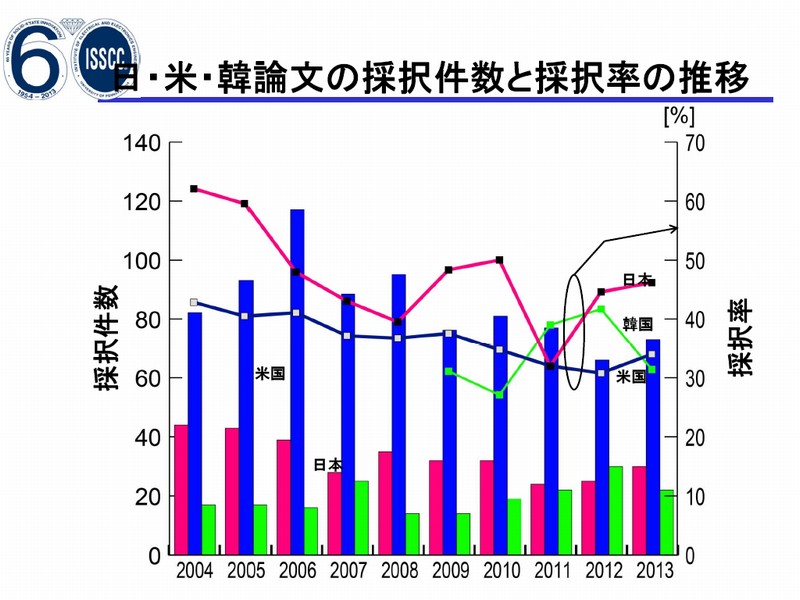

国・地域別の採択論文数で30件を記録し、米国の73件に次ぐ第2位につけた。

前回は米国が65件、韓国が30件、日本が25件という順番で、日本は第3位に転落していたが、今回は定位置に返り咲いた。

「日本の半導体産業は今、事業運営の観点では苦境にあり、ISSCCの採択論文数で見ても一時、企業の力は低下していた。

しかし、“次”に向けた研究開発は進んでおり、国家プロジェクトや産学連携のプロジェクトで取り組んだ研究開発の成果が見えてきたところだ。日本からの採択論文数が今後も増えていくのを期待したい」。

1年ぶりの2位復活。

小さいながらもうれしいことです。

昨年は初めて特許数で韓国に負けてしまったようですね。

また、いまだにアメリカの圧倒的優位は変わらず、今年日本が2位と言えども、すぐ後ろには韓国がへばり付いており、いつまた抜かれるかわかりません。

私がもっとも感心したのはそんなトータル数ではなく、その特許の中身。

■日本の先行開発は脱・民生へ

日本からの採択論文である30件の内容を見ると、「その応用分野が、これまで日本の企業が強かった消費者向け民生機器から他の分野へと、シフトし始めている。

企業は“次”の事業領域を探っており、これからは今回の成果をいかに事業化するかというステップに進んでいく」(有本氏)という。

具体的には、クラウドコンピューティングの普及でデータ伝送速度の向上が急務になっている基幹系システムを想定した有線通信技術や、ビッグデータ時代のセンサーネットワークに向けた有線/無線通信技術、それらを高いエネルギー効率で実装するために不可欠な自律的なエネルギー制御技術などを有本氏は挙げている。

素晴らしいです。

明るい未来が見える気が一瞬しました。

今までのような“たくさん安く売る”のでは物価の安い国にはかないません。

分野ごとに合わせた半導体技術ということで製品ごとに高付加価値をつけていく戦略。

売り上げもロングテールになると思います。

そこがミソ。

これだけ国内の景気が悪くかつ円高のさなか、安定的に収益を上げているのが国内の

“部品メーカー”や“素材メーカー”。

ドカンと儲けようとするのではなく、他には作れないものをしっかり作ってコツコツと安定的に稼ぐスタイル。

他の国にはなかなかできない日本人の性格に最も合ったお手本のようなビジネスモデルだと私は思います。

奪われた技術はもう取り返せません。

しかしこれから新しい芽を育てて、横から摘み取られないように気を付けながら

“大きすぎず長持ちする花”を咲かせてほしいです。

応援しています。

ありがとうございます。

車の“運転自動化”はドンドン進んでいる★

2012.11.02|shiozawa

“車が自動で運転”

それはもう少し話かもしれませんが、

アメリカの各州では早くも“自動自動車が公道を走るための法律”が次々成立しています。

■カリフォルニア州で自動運転車の公道走行を認める法案成立

カリフォルニア州のジェリー・ブラウン州知事は米国時間25日、マウンテンヴューにあるグーグル本社で、カリフォルニア州内での自動運転車の走行を認める新たな法案(SB1298)に署名した。

アレックス・ファディラ州上院議員が提出したこの法案は、カリフォルニア州車両管理局(California Department of Motor Vehicles、DMV)とハイウェイ・パトロールが定めた、安全と性能の基準に則って施行される。

また、DMVは2015年1月1日までに自動運転車に関する規制の草案作りをすることが義務付けられている。

ただし、この法案成立で同州内での自動運転車走行は可能になるものの、問題が起きないよう運転席には免許を持つドライヴァーが座っている必要がある。

引用:Wired.jp

さすがアメリカ。

将来を見据えて、技術やモノよりまず“法律”。

しかも今回のカリフォルニア州は一番ではなく3番目。

自動運転車の公道での走行が米国で合法化されたのは、カリフォルニア州が3州目。

昨年2月にはネヴァダ州、また今年はじめにはフロリダ州で、それぞれ同様の法案が成立している。

早いですね。

しかし、企業にとってみれば、法律が十分整っていれば安心して開発に取り組むことができます。

で、開発はどうなの、、、、と思っていましたが

部分的に自動化されてた車はすでにいくつか発売されていました。

<Audi A3>

自動の縦列駐車 後半のほうに出てきます。

そして、日本メーカーも

<ホンダ新ライフ>

“スマートパーキングシステム”

そして次は、TVコマーシャルで何度か見たことがあったっもの。

<Subaru Legacy Eyesight>

改めて注目してみてみると、

思った以上に自動化された車(かなり部分的ですが。)が発売されていたことに驚きます。

こそして、これからの“車の自動化”に関する予測がされているようです。

■「2040年には75%が自動運転、免許さえ不要に」

SFの世界のような話だが、われわれは実際の実験で、様々な自動運転車がもたらす未来をすでに目の当たりにしつつある。

アルバート・ブロッジ教授の考えでは、インフラの助けはほぼ必要ないという。 自動運転車が普通の自動車とならんで一般道を行き来する日が、さらに近付いている。

GMのキャデラック部門では、2015年までに半自動運転車の大規模生産に乗り出す計画で、全自動運転車に関しても2020年までに実現できると見ている。

また、アウディやBMWでも自動運転車の開発が進んでいる。

スタンフォード大学と共同で開発を進めているアウディは、アウディTTをベースにした自動運転車で「パイクスピーク」という米国のレースにも参戦している。

いっぽう、グーグルもトヨタのプリウスをベースにした全自動運転車の開発を進めている。

このプリウスの累計走行距離は30万マイル(約48万km)を超えている。

そうしたなか、米国電気電子学会(The Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE)は

先ごろ、2040年までに一般道を走行する自動車の75%が自動運転車になるとの予想を発表。

さらにIEEEは、21世紀半ばに自動運転車が標準的なものとなるなかで、インフラや社会、人々の関心がどのように変化するかも予想している。

この予想によると、高度に発展した自動運転車の普及で、道路標識や信号、さらには自動車免許さえなくなってしまう可能性があるという。

引用:Wired.jp

とのこと。

予測もやっぱりアメリカ。

そんなアメリカですから

■Googleの自動運転カー、カリフォルニア州の公道での運転が可能に

米Googleは10月9日(現地時間)、自動車用自動運転システムを開発中であると発表した。

既に米カリフォルニア州の公道で走行テストを実施しており、同システムを搭載した自動車を14万マイル(22万5000キロ)以上走らせたという。

実験中の“自動運転カー”は、ビデオカメラ、レーダーセンサー、レーザー測距器を使って車や通行人の状況を“見”ながら、Googleが収集した詳細な地図データを参照して目的地に進む。

同社のデータセンターで「Googleストリートビューカー」が収集している膨大なデータを処理することで、こうした自動運転を可能にしているという。

走行テストでは安全を期して、運転席には訓練を受けたドライバーを、助手席にはソフトウェア技術者を乗車させており、あらかじめドライバーが従来の方法で走行して状況を把握しているルートを走っている。

Googleのエリック・シュミットCEOは、先月開催された「TechCrunch Disrupt」イベントでの講演で、「自動車は自動で走行すべきだ。自動車の方がコンピュータより先に発明されたのは間違いだった」と語っている。

グーグルが車を発売ですか。

うまくいくような、いかないような。

確かに、車がどんどんとIT化すれば、

より安全に走るには“より多くの情報”が重要なのは間違いありません。

今回の話“車の自動化”。

結局、一番気になるのは

事故後の“責任”です。

車の所有者にあるのか、

車の販売会社にあるのか

車を製造した会社にあるのか。

当然、法律がしっかりしていなければ、政府も悪いように感じます。

現時点でさえ、プリウスのブレーキ事故の一件のように、証拠などたいして確認もせずに裁判が起こされ、会社経営にまで影響がおよぶような事が発生したりしています。

当然、車は人命も巻き込む可能性の高いものです。

以上のように心配し始めると、懸念点がいっぱい。

安易に自動化しすぎるとリスキーのようにも感じます。

難しいですが、先を急ぎすぎずも時代に取り残されないように。

まずは日本も“前持った法律の整備”からしっかりしてほしいと思います。

ありがとうございます。

まだ、間に合う!爆買いの日 yahoo!

2012.10.28|saito

こんにちわ。

齋藤です。

今日は、まさに本日yahooで行われる「爆買いの日」をご紹介!

yahooショッピングとyahooオークションの共同開催。

どんだけすごいか?それは下記をご覧あれ!

60型の液晶テレビの価格に注目して下さい。。。。。

9円

マジカ!?

続いてヤフオクでは

車1円スタート。

マジカ!?

気を付けて欲しいのは、開始時間が個々に異なる事。

この機会に憧れの商品をゲットしてみちゃってください☆

yahooのページにも書かれていますが、「この日、ヤフーは、日本一を目指します」という記載に嘘偽りなしといった、

驚きの企画。

他にもPCが9円だったり、ipadが9円だったりとすさまじいです。

さぁ、本日10時前からPCの前に集合です!

ありがとうございます。

大きな将来性 ”超小型人工衛星”放出

2012.10.26|shiozawa

国際宇宙ステーションにある日本の宇宙実験棟「きぼう」から超小型人工衛星が5つ放出されました。

■宇宙実験棟「きぼう」から超小型衛星を放出 2012.10.11 12:52

日本が開発した宇宙実験棟「きぼう」から、星出彰彦宇宙飛行士が10cm角のCubeSatを宇宙空間に放出した。

画像に映し出されている複数の小型衛星は、日本が構築した宇宙実験棟「きぼう」から、きぼうのロボットアームに取り付けられた小型衛星放出機構を使用して放出されている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士、星出彰彦(フライトエンジニア)が実験棟内で衛星放出装置を組み立て、これをきぼうのエアロックに配置した。

次にロボットアームでこの放出システムと衛星をつかんで、エアロックから宇宙空間へと放出した。

宇宙ステーションに搭載された太陽電池パネルの一部と地球の青と白が、この写真の背景になっている。

※これらの衛星はCubeSatと呼ばれる。

今回放出された5機は、JAXAの公募で選ばれた「RAIKO」(和歌山大学、東北大学など)、「FITSAT-1」(福岡工業大学)、「WE WISH」(明星電気)の3機と、NASAが提供した「F-1」と「TechEdSat」の2機。大きさはRAIKO以外の4機が1Uサイズ(10cm角)で、RAIKOのみ2つ分の2Uサイズとなっている。

これらのCubeSatは、2012年7月、JAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり3号機」に搭載されて、H-IIBロケット3号機によって打ち上げられた。

引用:MSN産経新聞

日本の宇宙飛行士“星出彰彦”さん。

そしてこちらが、今回宇宙へ放出された5つの“超小型人工衛星”です。

どれも、10センチ角ほどのサイズ。

通常想像する人工衛星よりどれだけ小さいか一目瞭然です。

これらの超小型衛星の仕事は以下の通り。

機能は比較的単純で、衛星軌道の確認や写真撮影や温度の確認など。

それぞれ異なった機能が備わっています。

ただ、片手で持ててしまうサイズでそこまでできてしまうと考えると驚きです。

機能に加えて、超小型人工衛星の最大の特徴はなんといってもコストが安いこと。

■ヘリコプターを購入するよりも安価

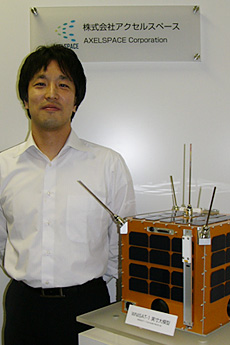

現在、地球の周りを回っている人工衛星の大きさは様々で、大型、中型、小型に分けられる。大型人工衛星の場合、大きさは一辺数メートルで、重量は数トンにも及ぶ。それに対し、アクセルスペースが手掛ける超小型人工衛星は、小型人工衛星よりもさらに小さく、一辺が約30センチメートル程度の大きさで、重量も10~50キログラムしかない。

そのため、例えば、大型人工衛星を製造するには、数百人の技術者、約10年の歳月、そして、数百億円の製造費を要するのに対し、アクセルスペースの場合、1機当たり、製造期間は約2年、製造費は大型人工衛星よりも2ケタ、小型人工衛星よりも1ケタも少ない1億~2億円で済む。

短期間で製造できるため、最新の技術を搭載できるという強みもある。製造にあたる技術者もほんの数人だ。実際、アクセルスペースでは、現在、たった6人で、同時に2機の超小型人工衛星を製造中とのことである。

引用:日経BP

この例はワンサイズ大きいものなので、今回放出されたものはさらに安価なはずです。

今回宇宙に放出された5つのうちの1つ超小型衛星“RAIKO”(和歌山大学と東北大学が共同制作)の場合、なんと製作費2000万円以下だそうです。

東北大学の研究室では、東北大学と和歌山大学が共同開発した超小型衛星「RAIKO」がある。RAIKOの仕事は宇宙で写真を撮り、地球に送信すること。

しかし良く見ると手作り感が満載で、バッテリーには市販の蓄電池が使われていた。

制作費は2000万円と安く、性能は高機能。

通信速度は従来品の10倍以上に向上している。製作した坂本祐二氏は、「日本のやり方を世界に広めていかなければならない」と語った。

引用:価格.comテレビ情報

日本は通常サイズの人工衛星を上げる技術もあり現在も飛んでいるわけですが、まだまだ世界には人工衛星を持っていない国がたくさんあります。

きっと自国で天気予報もできないはずです。

しかし、将来そういった国々もドンドンと経済発展し人工衛星を必要とする機会が出てくると思います。

そんな国を支援する意味でも、商用としてでも大変価値のある実験ではないかと思います。

ありがとうございます。