HOME >

震災関連情報まとめ(リンク集)

2011.03.24|iwamura

地震発生から、明日で2週間。

発生後1週間に比べると、感情的な報道や衝撃的な映像のループは落ち着いて、データや情報が整理されてきました。

科学技術政策の情報サイトにおける、情報整理が親切で丁寧だったので、以下に抜粋しておきます。

【一般情報】

◇「東日本大震災支援全国ネットワーク」(3月23日追加)

◇助けあいジャパン(3月23日追加)

◇首相官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震への対応

◇世界保健機関(World Health Organization)日本の原子力問題FAQ(よくある質問)更新:2011年3月22日 02時00分(日本時間)(3月23日追加)

◇全国の水道の放射能濃度一覧(3月22日追加)

◇全国の雨の放射能濃度一覧(3月22日追加)

◇東北関東大震災:有用リンク等(3月22日追加)

・医療従事者の知っておきたい2011年の東北地方太平洋沖地震と感染対策 岩田健太郎

・震災時のストレスへの対応について(東北大学:3月23日更新)

【NPO、団体】

・「最悪シナリオ」はどこまで最悪か~楽観はできないがチェルノブイリ級の破滅的事象はない見込み~環境エネルギー政策研究所 所長 飯田哲也(3月22日追加)

・震災関連 情報・救済支援サイト ver. 4.0(3月21日)

・福島原発問題について(科学者の眼) 文責:エネルギー・原子力問題研究委員会

・Nuclear Reactor Crisis in Japan

・「東北地方太平洋沖地震」の被災に対して お見舞いと共済給付のお知らせ

【医学書院】

【科学者の情報発信】

◇福島原発の事故(2011/3/19 書きかけ):牧野淳一郎氏(3月22日追加)

◇福島原発の事故その2 (2011/3/21 書きかけ):牧野淳一郎氏(3月23日追加)

◇福島原発の放射能を理解するカリフォルニア大学のモンリオール(B. Monreal)氏による講演のスライド

◇How Bad is the Reactor Meltdown in Japan?

◇「退避すべきかとどまるべきか」放射線被ばくを深く心配されている方々へ(2011年3月17日午後時点の情報を踏まえて)

◇広瀬隆氏『ニュースの深層 福島原発事故 メディア報道のあり方』での発言へのいくつかの修正(2011年3月17日放送)

【twitter】

※科学政策ニュースクリップより抜粋(部分)

tvやtwitterばかり追いかけてた昨今の自分的には、非常にありがたいリストだ。

もちろん、今後のニュースに余震、原発を中心に、今後の最新ニュースに注意すべきことは必須。しかし、パニックや不安に負けない為に必要なものは、勇気とともに「正しい知識と情報」です。

それでは最後に、感情論丸出しだけど、嫌いじゃない、ACの新CMをご紹介して、今日も1日がんばります。

おれたちも、日々の仕事に汗。

日本でもレアアースは取れる?

2011.03.11|shiozawa

これはなんだかわかりまか?

正解は“コバルト”と言うレアメタルです。

※レアメタル:世界で産出量が少ない元素の総称

このコバルトは光沢のある金属で、

計帯電話や電池、医療機器だけでなくサプリメントなど色々なものに使用されいる

非常に用途の多い元素のようです。

そんな日本でも“ほしくてしょうがないレアメタル”のいくつかが将来産出されるように

なるかもしれません。

■日本が南鳥島近海でレアメタル、レアアースの調査を実施へ

香港紙「文匯報」は、日本が2011年4月から「南鳥島(みなみとりしま)」近海で1年間にわたって海底資源調査へ乗り出すと伝えた。

レアメタル(希少金属)やレアアース(希土類)を豊富に含む「コバルト・リッチ・クラスト」の埋蔵を調査するためで、記事は「日本政府が周辺国家との競争になる前に、排他的経済水域の資源の開発に手を打った」と伝えた。中国新聞社が報じた。

記事は、「日本政府はレアアースを輸入に頼るのでなく、自国で生産できるよう希望している」と伝え、「小笠原諸島の1つである南鳥島の近海には、マンガンやコバルト、ニッケル、白金などのレアメタル、電気自動車のモーターに用いるネオジムやジスプロシウムなどのレアアースが豊富に埋蔵されている可能性があり、日本政府がその採掘に力を入れる」と報じた。

引用:livedoorニュース

さらにこんなブログもありました。

レアアースのほかコバルト、ニッケル、銅、白金(プラチナ)などが検出されました。

東京大学生産技術研究所の浦環(たまき)教授らが10年7月、

超音波(エコー)を使ってマンガンクラストの厚さを高精度で計測する海底調査を世界で初めて実施。

「ハイパードルフィン」に計測装置を取り付け、高さ5千メートル級の拓洋第5海山を超音波で計測することに成功。

結果の分析から、周辺の鉱石は2億トンに上ると試算する研究者もいます。

との事。

実は日本が持つ海はただ広いだけではなく、資源においても“巨大な宝物”なのかも

知れません。

“レアメタル”

昨年は中国が輸出停止や輸出制限を開始して随分有名になりました。

以前にもここでお話させていただきましたがこのまま中国に輸入を依存し続けると今後もっと痛い目を見るぞとばかりに、新しいレアメタルの輸入先を企業手動で動きだ手いる事をお話しました。

“脱中国からの輸入”という動きは他国からの輸入だけではなく、自国からの産出という可能性もあるのかもしれません。

ちなみにこれらのレアメタルが近くで発見されたとされている

非常にきれいな三角形をしている島です。

場所は本州から1800 kmも離れた日本の最東端島で

下図の右下にある飛び地の島です。

おもしろい位置にあるため私は昔から気なってましたが資源のことは考えたことも

ありませんでした。

最近以下のような将来のために活躍しそうな海底資源探査機も開発されたようですし

■海底資源発見へ期待の新星 無人探査機や鮮明ソナー

海洋研究開発機構が海底資源探査の新技術を相次いで開発した。

海底を走行する無人探査機と地形を調べるソナーで、実証実験に成功した。

燃える氷「メタンハイドレートや供給不安が表面化した「レアメタル」(希少金属といった有用な資源の探索に威力を発揮しそうだ。引用:日経新聞

海洋面積世界第6位の日本ですから

今回発見された資源やメタンハイドレート以外のまだ未発見の資源が

これらの最新海底探査機によって どんどん発見されるかもしれません。

※メタンハイドレート:「燃える氷」とも言われ、天然ガスの主成分であるメタンが、高圧・低温の海底下や凍土下でシャーベット状に固まったもの。将来のエネルギー資源として期待されている。

そして

日本が資源大国になる未来もあるのかも知れません。

ただ、尖閣諸島の一件のように“資源が発見された!”と言うと

領有権を突然主張し始める中国。

どんなに中国から離れた島であってもああだこうだと言ってくる事は

間違いないと私は思いますので、今後の日本政府の動向が気になります。

ありがとうございます。

「カレー補助金」~カレー無料法施行後の未来~

2011.03.03|iwamura

ということで、個人的にカッコよくて好きなCM下記。

いえーい!ポロロッカ!

えーと、何が言いたいかというとですね。

「エコカー補助金」

についてなのだ。

これってさあ、クルマ買わない人にはどうなのよ?

というギモンはずっと持っていたのだが、下記サイトにて解決。

ちょっと久しぶりに面白かったので、「けいざいネタ」として1個、ストックお願いいたします。

「わかり易い『補助金』のしくみ。」

☆カレー無料法はカレーを無くす

もしも「カレー無料法」ができたら、何が起きるだろうか。

「カレー無料法」は、「お金のない人にも、せめてカレーくらい食べさせてあげよう」という趣旨の法律。メニューにカレーのある飲食店は、カレーだけは無料にしなければいけない、というもの。

もしこんな法律ができたら、まずカレーチェーンは商売にならないので、消滅するだろう。そして、牛丼チェーンやファミレス、定食屋などでカレーを出している店も、カレーはメニューから消えるだろう。

こうして、カレーを出す店はなくなってしまう。これまで普通にカレーを食べていた人も、カレーを食べられなくなるのだ。

☆裏カレー屋の横行

どうしてもカレーを食べたい人は、違法の「裏カレー」を出している店に行く。「裏カレー」は1万円くらいするが、店側も違法を承知でやっていて、摘発されるリスクがあるので、高額になっている。

☆カレー補助金

そのうち、「なんで普通にカレーを食べられないんだ!」という国民の声が強まって、政府はカレーショップに補助金を出すことにする。無料で出してもらうかわりに、政府から1杯500円の補助金が出るのだ。

この「カレー補助金」によって、今度はむしろカレーショップが激増する。カレーチェーンが次々にあらわれ、カレーショップでない飲食店も、ほとんどカレーを出すようになった。

これによって、カレーが好きな人は、いつでも、どこでも、カレーが無料で食べられるようになった。また、特にカレー好きでない人も、カレーならば無料で食べられるので、みなカレーばかり食べるようになった。

いっぽう店の側も、みんなカレーばかり食べるので、カレー以外のメニューは売れなくなっていき、カレーに集中する店が増えてきた。

☆国家的コスト増大

しかし、経済にフリーランチ(タダメシ)はない。政府は「カレー補助金」のために、膨大な財政支出を強いられることになった。「カレー補助金」自体は1杯500円だが、補助金の支給や、店が過大な申請をしていないかのチェックなどに、多大なコストがかかる。こうしたカレー関連の仕事のために「カレー庁」ができて、カレー庁の職員は日々、申請を受けつけたり、店に調査員を送り込んで、抜き打ちで検査をしたりしている。

「カレー補助金」以降、カレーチェーンの中には大成功して、一部上場したり、経営者が億万長者になる例も出てきた。しかしいっぽうで、国民からは「カレー無料法」を撤廃せよという声も強くなってきた。「カレー補助金」はけっきょく税金から出ているので、カレーをあまり食べない人にはむしろソンになっているからだ。

☆補助金が利権の巣に

しかし「カレー無料法」がなくなったら、カレーチェーンには補助金が入らなくなるし、カレー庁も存在意義を失う。そこでカレーチェーンは、カレー庁から天下りを受け入れて、カレー庁を強くバックアップすることにした。カレー庁はこれに力を得て、「お金のない人にもカレーを」というポスターをそこらじゅうに貼ったり、テレビにCMを打ったりした。

またカレー庁は、学者やマスコミ人によびかけて、「お金のない人にもカレーを」のキャンペーンに協力してくれるよう手配した。これが功を奏して、あちこちの新聞や雑誌で、カレー庁寄りの記事があらわれた。こうした記事では、最近増えてきた「カレー無料法」撤廃論は金持ちに味方するもので、お金のない人にカレーを無料で提供することは社会的使命である、といった主張がなされた。テレビのワイドショーでも、人気のある司会者が「お金のない人にも、カレーぐらい食べさせてあげましょうよ」と涙ながらに訴えたりして、視聴者の心を動かした。

弱者に味方する気持ちの強い人は、このようなカレー庁寄りの記事や番組に賛同し、「カレー無料法」に反対する撤廃論者は金持ちの味方だ、と思い込んでしまった。こうして、カレーチェーンとカレー庁のキャンペーンは大成功し、「カレー無料法」を支持しつづける人が増えて、撤廃論は下火になった。

このようにして、「カレーは無料」というのが定着し、あたり前になっていった。カレーは国をあげての一大産業になると同時に、カレー以外の食はだんだん衰退していった。また、カレーが売れた数を水増し請求したり、客と共謀してカレーがたくさん売れたことにする、といった不正も横行した。カレー庁は日々、そうしたチェックに追われ、いくら人手があっても足りないような状態で、カレー庁の職員の数はどんどん増えていった。

☆カレー補助金で日本がダメになる

こうして、日本の財政支出にしめるカレー関連の予算はしだいに増えていき、明白に財政を圧迫するようになってきた。海外の著名な経済紙などにも、「Curry-crazy Japanese(カレーに狂った日本人)」といった批判記事が出て、日本の狂ったカレー政策が日本経済を失速させている、という指摘があいついだ。

日本在住の外国人や、日本好きな外人観光客などからも、「最近の日本はどこの店もカレーばかりで、せっかくの日本の食文化が台無しだよ」といった失望の声があがるようになった。これは日本人もほとんど全員が思っていたが、いまや日本のカレー政策を表立って批判することはタブーに近く、なかなか批判できなかった。

いまやカレーは国をあげての一大産業になっていて、どこの会社も多かれ少なかれ、カレーショップやカレー庁と取引があるような状態だった。よって、国のカレー政策を批判する場合は、会社に不利益を与える可能性があるので、クビを覚悟しなければならなかった。このため、カレー政策を堂々と批判しているのは、カレー庁のシンパでない学者やジャーナリスト、ベンチャー起業家、匿名のブロガーなどが中心だった。マスコミにカレー政策の批判が載ることはなかった。

☆まとめ

以上、「カレー無料法」から始めて、いくらか思考実験してみた。この話の要点は、

1)政府がカレーを規制すれば、カレーの供給が減る

2)政府がカレーに補助金を出せば、カレーの供給は増えるが、本来のコスト以上に税金が使われるという2点だ。どちらにしても、政府が市場に介入することになるので、市場はねじ曲げられ、市場参加者のインセンティブもゆがんでしまう。そして、

3)いったん法規制ができると、それは既得権益になり、それを崩すのは容易でない

というのが、この話の核心である。特に、<国のカレー政策を批判する場合は、会社に不利益を与える可能性があるので、クビを覚悟しなければならなかった>という部分に注目してほしい。雇用の流動性がない場合、このように「クビがかかってしまう」ので、国の政策を批判することが「タブー」になりやすい。

ここでの「カレー」にあたるものは、別になんでもいい。法規制の背後に、このような「構造」や「力学」があるという例は、少なくないだろう。今回のカレー話はフィクションだが、いま実際にある法規制は、まさに現実である。

※モジログさんより抜粋

カレーが「クルマ」でも「エコ家電」でも、「ちょっとエッチなアニメ」でもいいんだけど、国の規制や、国に助けてもらうことの危険性をはらんでいるものって、身近に沢山あるよな。

もちろん、ある程度の規制は必要だし、補助金や助成金がどうしても必要な時もあります。

ただ、モルヒネだから、あんまり打ち過ぎるとヘロイン。

そもそも、この国は国家一人当たりの借金が700万円に近づきました。

※この借金時計(リアルタイム稼働)超怖い。

さて!今日も自分のランチ分ぐらい、自分で稼がないとな。

がんばりましょう!

ジャスミン革命の原因はやっぱりfacebookだったのか。

2011.02.24|iwamura

さてジャスミン革命。

2010年から2011年にかけて起こった、一青年の焼身自殺事件に端を発する反政府デモが国内全土に拡大し、軍部の離反によりザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー大統領がサウジアラビアに亡命し、23年間続いた政権が崩壊した事件である。ジャスミンがチュニジアを代表する花であることから、このような名前がネットを中心に命名された。

※wikipediaより抜粋(部分)

そうなのだ。

「ジャスミン革命」=今回のリビアやエジプト、モロッコ、アルジェリア、イエメンにも飛び火した革命(民主化運動)の「原点」となったチュニジアの革命なのだ。

先日の記事も、ただ、

「革命は本来、『新政府運営計画も考えながらやるべき』なのだが、facebookなんかの利用による『革命のスピード化』が進み過ぎて、見ていて心配。」

というものであり、別に革命反対でもカダフィ擁護でもない。

しかし特に昨今「facebook革命」なんて言われて祭り上げられ始めたのは危険だよなあ。

フェイスブックやツイッターを使って民衆にデモを呼びかけ、「インターネットから起きた革命」とも言われるエジプト革命。その影に「アノニマス」という謎の覆面ハッカー集団がいたことをご存知だろうか。

「名無し」という意味である「アノニマス(anonymous)」は、2003年に匿名掲示板やオンラインコミュニティを通じて生まれた集団とされ、DDoS攻撃(=サーバに大量のデータを送信して機能を停止させる行為)などのサイバー攻撃や、クラッキングを得意とするという。2011年2月20日に放送されたNHK総合のテレビ番組NHKスペシャル「ネットが”革命”を起こした」によると、デモ鎮圧のためインターネット回線を遮断したエジプト政府にDDoS攻撃を行い、結果的に革命成功の手助けとなったという。

また、毎日新聞(2011年1月23日朝刊)やフォーブス(2011年1月15日)によると、今年1月に起きた「ジャスミン革命」と呼ばれるチュニジアの政変でも、弾圧や検閲を続ける政府のウェブサイトを標的としたサイバー攻撃を行っている。

※ニコニコニュースより抜粋(部分)

引用元がニコニコだが。

しかし革命とは、体制側を反体制側がひっくり返そうとして行われる人間同士のタタカイであって、別にfacebookやtwitterがやってるものではないんだよな。

とくに、それらが運用され易いようにハッキングしてた連中は、あくまでfacebook使いやすくした補助要員であって、ヒーロー的な扱いまでは、行き過ぎかな、という気はする。

例えばこの辺の記事は冷静で客観的。

The reality is that Twitter is an information-distribution network, not that different from the telephone or email or text messaging, except that it is real-time and massively distributed — in the sense that a message posted by a Tunisian blogger can be re-published thousands of times and transmitted halfway around the world in the blink of an eye. That is a very powerful thing, in part because the more rapidly the news is distributed, the more it can create a sense of momentum, helping a revolution to “go viral,” as marketing types like to say. Tufekci noted that Twitter can “strengthen communities prior to unrest by allowing a parallel public(ish) sphere that is harder to censor.”

So was what happened in Tunisia a Twitter revolution? Not any more than what happened in Poland in 1989 was a telephone revolution. But the reality of modern media is that Twitter and Facebook and other social-media tools can be incredibly useful for spreading the news about revolutions — because it gives everyone a voice, as founder Ev Williams has pointed out— and that can help them expand and ultimately achieve some kind of effect. Whether that means the world will see more revolutions, or simply revolutions that happen more quickly or are better reported, remains to be seen.

現実はこうだ。Twitterは情報配信ネットワークであり、電話やメール、テキストメッセージなどと大差はない。しかしリアルタイムに無数の人々に情報が届けられるという点は別だ。チュニジア人ブロガーが投稿したメッセージは、何千回とリツイートされ、地球の反対側まで一瞬のうちに到達する。これは非常に強力な力となり得るだろう。なぜならば、ニュースが速く伝えられるようになればなるほど「勢い」が感じられるようになり、マーケティング系の人々が好きな言い回しで言えば、革命が「あっという間に広がる」ようになるからだ。Tufekci(Zeynep Tufekci、メリーランド大学の社会学者)は、Twitterは「検閲されにくい、新たな公共(的)空間をつくり出すことで、混乱に先立ってコミュニティをより強固なものにすることができる」とツイートしている。

それでは、チュニジアで起きたことはTwitter革命だったのだろうか?答えはノーだろう(1989年にポーランドで起きたことを「電話革命」と呼ぶだろうか?)。ただTwitterやFacebookなどのソーシャルメディアツールは、革命に関するニュースを広めることにおいては非常に役立つという点は事実だ。なぜならばTwitterの創業者、Ev Williamsが指摘したように、ソーシャルメディアは人々に声を上げる手段を与えるからである。そして人々が手を広げ、最終的に何らかのゴールを達成することを手助けする。それが何を意味するのか――今後より多くの革命を目にすることとなるのか、それとも単に革命のスピードが速まり、情報が外部へ伝わりやすくなるだけなのか――それはまだ分からない。

■ Was What Happened in Tunisia a Twitter Revolution? (GigaOM)

※オルタナティブブログチュニジアの「ジャスミン革命」は「ソーシャルメディア革命」とよべるのか より抜粋(部分)

ツールはツールであって、原因ではないと。

ただ、やはり問題は昨今の革命の速過ぎるスピード。速ければ速いほどいいことと、速過ぎたらダメなことは双方ある。人間の営みには。

革命はお手軽インスタントもみもみ3分では困る。感情の暴走=民主化運動ではない。

しかし例えば、行政の市民に対する対応が、3分で迅速に行われていたら、そもそも革命なんて起こらなかったかもしれない。

革命に使う武器としてではなくて、便利ツールとして、ネットはみんなで楽しく使おうよと。

例えば日本ではこんな試みも行われていたり。

※これ、引用元まだ序段なので、記事進行したらまたここで取り上げますが、やっぱ火も包丁もネットツールも、平和利用がいいよなあ。

リビア革命の損得。

2011.02.22|iwamura

カダフィによる演説が中継される模様。

byロイター8:43ってもう出勤せねばならんのだが。

※中継始まったら画像貼り付けられればと思います。

(カダフィ大佐「トリポリ(首都)にいる」、国営テレビで言明。/9:35ロイター)

さて、リビア。

緑の国旗です。

砂漠に緑を望む美しい気持ちの現れた、世界でもまれに見る美しい国旗であると思います。

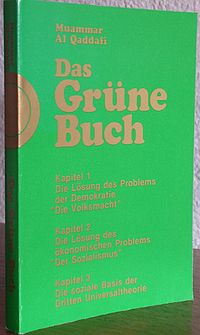

この緑は、カダフィ自身による「緑の書」によるものであろう。

環境保全の本ではない。

イスラム社会主義とアラブ民族主義に影響されたこの理論は、資本主義をもはや誤りであることが証明されたイデオロギーであると延べている。

この本でカッザーフィーは近代の自由民主主義を全否定し、全人民出席による「人民会議」をもとにした直接民主制を推奨している。これに基づき、憲法・議会・政党・元首などは廃止され、人民代表による全国人民会議が政府のすべきことを行っている。

政府国外の反体制派は、こうした人民会議は直接民主主義の場でなく、軍事独裁の追認と人民抑圧の場になっていると非難する。

※wikipediaより抜粋(部分)

資本主義がもはや誤りかどうかは、議論されるべき人類の現状のテーマであると思うが、毛沢東語録を参考にした、「そういう本」である。

ただ、彼はエジプトのムバラクさんとは違って、反欧米派であり、イスラエルに対抗するPLOを声高に指示するなど、どっちかというと、アラブやアフリカの声なき声を叫び続ける勇士のような存在ではあった。

1988年のパンナム機爆発テロも、彼が行ったという説が強く流れるが、それがかえって、あの地域における彼のヒーロー説を強めるような印象を与えている。

さて、彼の失脚後、トクをするのは国民と、あとどこの国か、という問題は実は存在する。

革命において重要なのは、「革命」はそれそのものとともに、「革命後の政府運営」が車の両輪のようにセットでついてないとイカンという事実なのである。

だってそうでしょう。目的の無い運動は、止まることができないばかりか、革命後平穏な暮らしを望む市民にとっては害悪にすらなりえる。

日本の幕末の革命(明治維新)末期には、竜馬の船中八策による新憲法設置、及び新政府樹立案が基本部分はできあがっていた。革命に数年を要した為、先をゆっくり考えることができた、という物理的(時間的)要素もある。

革命にただただ反対するものではない。しかし、facebookによる「お手軽時間短縮革命成功」もいいが、後の社会運営までを考えて、革命とは本来、戦略的に行うべきではある。

反米派のトップを退陣させたはいいが、新政府を統治する能力の無い国を、結局間接統治する国はどこか。

国内でやりあって、外国に食われては元も子もないぜよ。