HOME >

次世代のユーザーインターフェースになるか“DigInfo”

2013.04.19|shiozawa

なかなか面白くて将来性の感じる技術を紹介☆

<富士通研所が開発する,指で操作する直感型インタフェース>

富士通が公開した新技術のデモ動画に、国内外から注目が集まっている。

Youtube内に公開されたこの動画は、

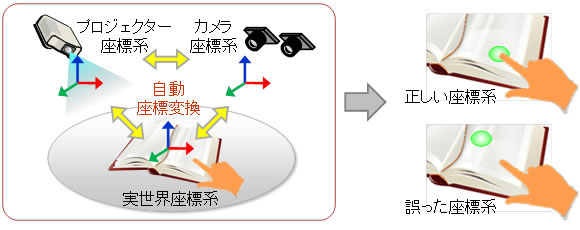

紙やテーブルなど、実世界のあらゆる”物”に対する手指の位置やタッチなどの操作を、一般的なカメラを用いて高精度・高速に検出する次世代インターフェースについて紹介したもの。

直接実際のものに触れることで、ICTの機器と融合させるのを目的としている。

マウスや入力機器を使わず、指でなぞった箇所が光ったり、即座に送信されたりする様子はまさに「近未来」だ。

また驚くことに、この技術では特別なハードウェアを一切使っておらず、通常のウェブカメラと市販のプロジェクターで構成、画像処理技術のみで実現している。

富士通は2014年の製品化を目指して開発を進めており、富士通の担当者は実用化例として旅行会社のカウンター業務、役所などでの情報表示などを挙げている。

引用:Fujitsu

なんといっても市販のプロジェクタと通常のウェブカメラだけ。

てっきり何十か所もカメラがついているのかと思いきや、カメラの数はたった2つ。

しかも、手の早い動きに遅れることもなく、滑らかに正確に処理しています。

カメラがとらえたものの座標と、プロジェクタが映し出すものの座標が高速かつ正確に処理されています。

ハードが普通のものですからソフトの部分、“画像解析技術”がいかにすごいかがよくわかります。

2003年に世界で初めて非接触で手のひら静脈認証技術を開発したのも富士通。

早くももう10年もたっております。

■富士通、世界最小・最薄・最軽量の非接触型静脈センサーを実用化! (2013/4/12)

連続撮影や自動照合機能による軽快な手のひら静脈認証を継承

世界最小・最薄・最軽量の非接触型手のひら静脈センサーが実用化!

富士通および富士通フロンティア、富士通研究所は12日、指や手の甲を含むさまざまな静脈認証装置の中で世界最小・最薄・最軽量となる非接触型手のひら「静脈認証センサー」を実用化したと発表しています。

センサーのさらなる小型化・薄型化・軽量化によって、25.0×25.0×6.0mm(従来比5.2mm薄型化)および重量約4.0g(従来比56%減)となり、これまでより薄型のノートパソコンやタブレットなどの幅広い電子機器に搭載しやすくなるなど、手のひら静脈認証の活用の幅が広がるとのこと。

引用:S-MAX

他にも、画像解析技術を使った面白いサービスを富士通は提供しています。

■スマホでお肌をチェックできる「肌メモリ」 富士通が開始 (2012/11/29)

富士通は11月29日、スマートフォンのカメラを使って肌状態をチェックできるサービス「肌メモリ」の提供を始めた。

化粧品会社や百貨店などの法人向けに販売し、女性ユーザー向けキャンペーンなどでの用途を見込む。

スマートフォンで撮影した肌の写真を富士通のクラウド上で分析し、肌の状態を正確に測定するというサービス。

撮影した画像を富士通研究所の画像解析技術で(1)シミ、(2)毛穴、(3)色合い――の3点で数値化し、個人が感覚的にとらえていた肌の状態を客観的にチェックできるようにするという。

引用:IT Media

すごい☆ 協力し合うラジコンヘリ “Quadrocopter ”

2013.04.12|shiozawa

互いに協力し合うラジコンヘリ “Quadrocopter ” です☆

アメリカのペンシルベニア大学のヴィージェイ・クーマーの研究室で開発しているクワッドローター型の小さく敏捷な飛行ロボットは、群れを作り、互いの存在を認識し、臨機応変にチームを組んで、建設や災害時の調査やその他様々なことをこなします。

どんなものかは動画を見れば一目瞭然。

とってもすごいのがすぐにわかります。

緻密な動き☆

■A Swarm of Nano Quadrotors

お互い正確に位置を取り、ぶつかるどころか、大きくずれる事もなく、高速に動きます。

次の動画でその動きの緻密さが一層わかります。

協力し合って1曲を演奏する☆

■Robot Quadrotors Perform James Bond Theme

超かわいいです☆

他の曲もとっても聴きたいです。

それにしても、お互いが協力し合って一つのものを作り上げるというのは素晴らしいですね。

それは“人”や“動物”だけではなく“ロボット”にも言えるようです☆

他にもこんなこともできる。

協力し合ってつくる幻想的な光の空間☆

■49 quadrocopter in outdoor-formation-flight

これらの複雑な動きが協力し合ってできる“Quadrocopter ”。

こちらのリンク内の動画で開発者の“ヴィージェイ・クーマー氏”がより詳しく解説してくれます。

http://www.ted.com/talks/lang/ja/vijay_kumar_robots_that_fly_and_cooperate.html

実際、人が乗れるほどの大きさにすれば、

楽しい乗り物にもなりそうですし、色々なものに役立ちそうな可能性を感じます。

ありがとうございます。

「日本のポップパワー発信10策」ってなによ?

2013.04.09|iwamura

ということで「日本のポップパワー発信10策」を提唱するのは中村伊知哉せんせいその人であります。

蝶ネクタイがカッコいいですね。

日本のポップパワー発信10策

http://blogos.com/article/59692/

そしてここに我らがやまもといちろう先生が果敢に切り込まれております。

※以下引用

中村さんの話を全否定しているように見えるかもしれませんが、基本的な私の考え方は「アイデアを出すのは構わないけど、民間から出てきた自然発生的なアウトバウンドを支援するという話以上の関与を政策で行うのは望ましくないんじゃないか」という話です。

>[1] 主要国首脳会議、World Economic Forumその他海外首脳の集まる会議において、ポップカルチャー宣言を首相が表明するとともに、ポップカルチャー政策を一元的に推進する機関を設立し、民間から登用する長官が世界中を渡り歩く。

恥ずかしいからやめてください。

しかも、ポップカルチャー政策を一元的に推進する機関は、どのような予算と権限で何をする窓口になるのでしょう。

>[3] アジア、南米等の新興国向けにポップカルチャー専用のテレビ3チャンネルを編成するとともに、同番組を世界にネット配信する。

素朴な疑問なのですが、これはどこの資本でやるのでしょうか。

経産省や総務省がファンドを組んで~ という話なら、それはNationalization、国家による放送の占拠という話に他なりません。むしろ、海外のポップカルチャー番組のプロデューサーが日本製番組を買いやすくしたり、先方の法律で扱いやすいようなガイドラインを作ればそれでいいんじゃないんですか。

>[5] 初音ミク、ピカチュー、ガンダムなどのキャラクターについて国際ネット投票を実施し、上位5名をポップカルチャー大使に任命し、Facebookやtwitter上で多言語観光キャンペーンを打つ。

これは誰が見るんでしょうか。届く層はどの辺なんでしょうか。どういう効果があるんでしょう、この施策で。

>[7] 映画、放送番組、音楽、アニメ、マンガ、ゲーム、デザイン、7種のデジタル・アーカイブ構築を推進するため、著作権制度等の特例措置を講ずる。

これはいいんじゃないでしょうか。例外を設けずに進めていくぞということであれば賛成なんですが、これはポップカルチャーとは本来無関係の、日本の文化・芸術全体に対する施策ですよね?

>[10] 京都、沖縄などの地域やコミケ、ニコニコ超会議、沖縄国際映画祭などのイベントを10件、国際ポップカルチャー特区として認定し、二次創作や税制等の特例措置を講ずる。

なんで特定地域や特定事業者の話になっちゃうんでしょう? 誰に対する配慮ですか?

>[20] 海外及び国内の20大学に日本ポップカルチャー講座を開設し、アーティストを講師として派遣するとともに、その場を利用してアニメ、ゲーム、音楽などを創作するワークショップを開催する。

このレベルであれば民間でGDCやCEDECその他イベントをやってるので、薄く後援してくれればそれでいいんじゃないでしょうか。

[30] 30本の人気アニメの権利を開放し、世界中のアニメファンに日本のPRビデオを二次創作してもらう。

アイデアとしては良いのかもしれませんが、税金使ってやることでしょうか。

[50] アニメやゲームの制作力に基づくデジタル教材を50本制作し、途上国にODAで情報システムとともに提供する。

もはや、アニメやゲームの素材制作において、フィリピンやベトナムは主戦場になっており、いまさら教材といっても周回遅れの感は否めないです。

[100] 日本を代表する100人のクリエイターのメッセージ動画を配信する。

税金使ってやることでしょうか。

[1000] 正規コンテンツ配信サイト、アーティストのブログ、問題のないファンサイト等1000サイトを選定し、無償で英中西仏葡の翻訳を付して発信する。

問題のないサイトの選別は誰がどうやるんでしょうか。翻訳コストも含めて、運営に費用がかかりすぎるのではないでしょうか。どうやって閲覧者を呼び込むんです?

一応、対案として、もしも私がコンテンツ産業の中からポップカルチャー支援策をまとめなければならないということであれば、絶対にやりたいことを列挙してみます。

■ 知的財産権管理徹底のためのWG設置

もちろんファンサブやプレイ動画といった日本文化の海外展開で浸透している部分はありますが、著作権の点で問題となっている部分も多く、割れやパクリといった問題は続発しています。

日本発のクールなコンテンツがしっかりと日本の制作者へ資金還元されるように、問題となりそうな国や地域の著作権の状況を確認し、日本の想像力が互恵的な取引に結びつくような方法を考えて欲しいと思います。

■ 二次利用、情報発信のための著作権関連の法律整備

発信者は民間であったほうがいいと思います。そこに国や役人の関与があるとぶっちゃけダルいです。

その民間からの発信が、制度上、法律上、慣習上の妨げを受けないよう、国が理解をして進めてくれればそれで充分です。「踊ってみた」「歌ってみた」における音楽の著作権(JASRAC等対策含め)や、CCの扱い、二次利用に対する収益の分配方法など、法律やガイドラインさえあればもっと発信できるのに、という方向で考えてもらったほうがいいと思うのです。

っていうか、アウトバウンドとか言ってますけどそれってマーケティングですよね。そんなの役人が音頭取ってどうするんですか。

■ 発信すべきもののレーティング組織を作る

考え方はまったく正しいと思います。ただ、文化差はちゃんと考えて欲しいです。

[引用]

●考え方

その際、子ども+大人、アマ+プロ、伝統+現代、科学技術+文化、ハード+ソフトという日本ポップカルチャーの特徴を活かしつつ、平和を志向し、宗教色が薄く、無国籍的な日本ポップカルチャーの潜在的な魅力を共有するよう努める。

ただ、もうガンダムだ初音ミクだ、すでにカネになってるものを発信するんだと言われても意味がないでしょう。利権の匂いしかしないです。

日本のコンテンツを海外に売るにあたって、児童向けや漫画以外がなぜ好まれないかというと、文脈に乏しいからです。無意味にエロかったり、残虐だったり、日本の学園モノとか彼らはまったく共感しません。肌の露出などもそうですが、児童ポルノ扱いされるようなコンテンツに「クールジャパン」のラベルを貼って、映画祭だ特区だって、それは英語圏の人たちから見えればエロ祭りですよ。日本人からすれば、萌えだ何だとブヒブヒ言ってて、大人が見て「キモいなあ」と言ってれば済みますけど、お前らの言っているクールジャパンの結構な割合は児童ポルノ紛いと思われています。

だから、ちゃんとレーティングしてね。

※ 私は児童ポルノの専門家ではありません。

※ クールジャパンコンテンツネタ周りでは、やまもと先生このへんのエントリも熱くて必読です。秋山先生はともかく、もしドラがなあ。。。

※やまもといちろうブログさんより

極論にあえて極論とやまもと先生おっしゃられるように、極論です。

また、まっとうなことだけでカネが動くのかという資本主義のカルマもまたあり、難しいところです。

ただ、こうした議論が積極的に行われることは、それに関わる人間の世界にとってみれば熱くやりがいのある世界への変貌であり、歓迎すべき事実ではあると思います。

週明け、そろそろトップギア入ってくる火曜日。

本日も励みたいと存じます。

カテゴリ:ゲーム|コンテンツ|テクノロジー|ネタ|プロダクト|プロモーション|マーケティング|人物|企業|企画|伝統|地域|政治|教育|文化|映画|本|海外|発言|社会|経済|芸能|萌え|著作権|音楽

羽のない“風力発電”☆

2013.04.05|shiozawa

こんにちは。

今日は今までに見たことのないような面白い発想の発電をご紹介☆

最近はだれもが知っている“風力発電”。

そんな風力発電のイメージといえば、風車のように大きな羽がグルグルとまわって発電する装置をイメージしますね。

羽は風力発電の命。

ところが、その肝心な羽のついていない風力発電が研究されています。

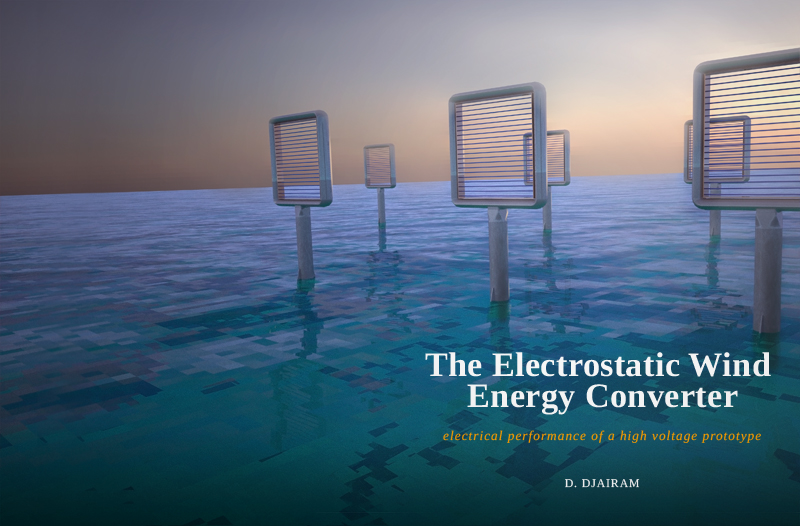

その今回初めて、設置された羽のない風力発電“EWICON”。

■羽根も可動部もない風力発電「Ewicon」

風力タービンの大半は、風のもつ運動エネルギーを羽根を回す機械的エネルギーに変え、その羽根の回転で電気エネルギーを生み出すことで発電する。

これに対してオランダのデルフト工科大学で開発されている「Ewicon」は、風力エネルギーから直接電気エネルギーを生み出すことができる。

Ewiconとは静電風力エネルギー変換器(Electrostatic WInd Energy CONverter)を略したものだ。

引用:Wired.jp

この原理説明の動画がこちら。

なるほどです。

この上の画像のように電荷をもたさせた霧を風の力で運んで、電位差の大きい方へ運ばせる。

この手前の鉄の棒に霧が接触すると発電するようです。

面白い発想ですね。

ただ、研究段階ですしエネルギー効率や発電量などはまだ公表されていないようです。

音も立たず、動かないので壊れにくそうですし、形状も選べる。

設置できる可能性も広そうです。

そんな将来設置された時のイメージ図がこちら。

最近は風力発電の事故もあり、“風力発電で効率悪いし、壊れやすいしどうなの?”といった声もあります。

■風車1基50メートル落下 伊根・太鼓山風力発電所

京都府は13日、伊根町に設置している太鼓山風力発電所で、風車1基の先端部分が高さ50メートルから羽根や発電機ごと落下した、と発表した。

落下部分は重さが計約45トンあり、羽根は長さ25メートルで3枚あったが、付近に人家はなく、けが人はなかった。府は原因を詳しく調べている。

引用:京都新聞

確かに、たまに風力発電の風車を見かけることがありますが、回転せず、止まっている事がよくあります。

はたして新しい“風力発電”の形になることはできるのでしょうか。

楽しみです。

ありがとうございます。

2013年最新のテクノロジーロボット☆

2013.03.29|shiozawa

こんにちは☆

2が月ほどぶりにshiozawaが最先端の興味深い最新テクノロジーネタを引き続きご紹介します!

今日は2013に入って発表された最新のロボットです。

■投げると巻きつく蛇型ロボット

こちらのロボットを開発したのは

「アメリカのカーネギーメロン大学バイオロボティクス研究室」。

いかにも蛇っぽい気持ち悪い動きですが、この機能を持ったロボットは世界初。

投げたロープが確実に巻きついたり、すれば災害時の救助などにも役立ちそうです。

この蛇型ロボット。

他にもいろいろな蛇っぽい動きができるようです☆

面白い動き その2 “パイプロール”

最初の“巻きつく”と併用すれば人が登れないような木の上をどんどん上る事ができそうです。

面白い動き その3 “コークスクリュー”

面白い動き その4 “階段下り(Down Stairs)”

面白い動き その5 “斜面を登る”

面白い動き その6 “平面を進む”

リアルな動きで、6番目は本物の蛇より滑らかで気持ちが悪いです☆

比較のために“本物の蛇”の動画を載せたいのもやまやまですが、気持ち悪いのでやめときます。

これら動きを組み合わせて応用するといろんなことができそうです。

まるで探偵調査。

家の木に自由に上って隣にある家を監視、なんてこともできちゃいます。

それにしても、素晴らしい動きの自由度で“自立で飛ぶ”以外の動きは何でもできちゃいそうです。

また、特に災害時には活躍が期待できそう。

人が入れないがれきの中や建物の中などでもどこでもお構いなし。

特に災害の多い日本ではこういった“新しい動きのロボット”が特に活躍するチャンスが多くありそうです。

ありがとうございます。