HOME >

ドラゴンレーダーの様な便利グッズ☆

2013.08.16|shiozawa

昔から物忘れの多い私にはこりゃ便利で面白いなと思った商品が

日本に上陸してきましたのでご紹介★

■現代のドラゴンレーダー!? 「ステッカー・ファインド」日本上陸

コインサイズのステッカーを貼るだけで、スマートフォンアプリから位置を特定可能――そんなSF作品に登場する”小型レーダー”のようなアクセサリが注目を集めています。

「Stick-N-Find(ステッカー・ファインド)」は、500円玉サイズのステッカーとアプリのセット。

鍵やペット、財布やリモコンなど無くすと困るものにステッカーを貼っておくと、アプリを起動するだけで、それらの位置をスグに確認することができます。

海外では人気アクセサリなのだとか。有効距離はおよそ45メートル。バッテリー駆動時間は1日30分間の使用を目安として約1年です。

日本版はAppBank Storeで先行予約を受付中。

ステッカーが2枚入って価格は5980円。

ネット上では「遂に来たか」「欲しい!」「長年の夢だった」など、期待する声が多数寄せられていました。

引用:IT Media

そうなんです。

なくしたものの位置情報を簡単に確認でき、見つけだすことができます。

探し物を探すレーダーとなるのはスマートフォン、このボタンのようなステッカーの位置情報が分かるようです。

確かに上記の題名の様、にドラゴンボールのドラゴンレーダーとそっくりの使い方です。

<「もう無くさない!」ステッカー・ファインド予告動画!>

ステッカーの大きさはほぼ500円と同じ。

この商品の用途としてまず考えられるのが“車や家のキー”。

家のどこにしまったのかを忘れてしまったときにすぐ見つけ出せます。

他には

買っているペット、または小さなお子さんの位置情報確認。

他には

旅行カバンに。

海外旅行に行った際の空港での荷物受取またはその際の盗難防止にもなっていいかもしれません。

この商品が購入できるのは以下のサイト

<AppBank Store>

http://www.appbankstore.jp/products/detail.php?product_id=2290

■対応機種

○Bluetooth 4.0に対応したiOS機器

・iPhone:4S以降

・iPad:第3世代以降

・iPod touch:第5世代以降

・iPad mini

○Bluetooth Low Energyに対応したAndroid 4.1以上の機器

・SAMSUNG Galaxy S3

・SAMSUNG Galaxy S3 mini

・SAMSUNG Galaxy S4

・SAMSUNG Note II

※上記以外のAndroid端末には対応しておりません。

本商品は以上の様にAppleの製品とSAMSUNGの製品にしか対応していません。

ほしいので、次のスマホはiPhoneにしようかなと考え中です。

使用用途はいろいろ。

特にそそっかしい方にはとっても役に立ちそうです。

ありがとうございます。

(続)“燃料電池車”元年は2015年になりそうです☆

2013.08.09|shiozawa

先週は本ブログで

水素を利用した燃料電池車が予想以上に近い将来市場にお目見えしそうだ

ということでお話しました。

今週も引き続き、水素を使った“燃料電池”に関するお話です。

■水素を液体化、体積500分の1に

クリーンだが、かさばるのが難点とされてきた水素の使い勝手を画期的に向上させる技術を千代田化工建設が開発した。

液体化して体積を500分の1に小さくし、常温・常圧で貯蔵や輸送が可能になる。

水素社会への扉を開くものと国際的にも注目を集める

■新開発の触媒、1年使えて再利用も可能

――「SPERA(スペラ)水素」と商標登録された新技術の中身を説明してください。

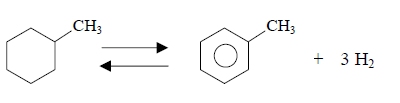

「有機溶剤のトルエンと水素を化学反応させメチルシクロヘキサン(MCH)という化学物質にして水素を貯蔵・輸送する技術だ。MCHは修正インクやボールペンのインクなどに日常的に使われている。例えばガソリンなどと同じようにためたり運んだりできる」

「体積は500分の1になる。ガスの状態で500分の1にするとしたら、500気圧の高圧ボンベに閉じ込める必要があるが、MCHなら常温・常圧で貯蔵できる」

引用:日経新聞

この技術がいかに画期的なことか。

安全かつ日常で使われている物質であるとのこと。

水素(H)は酸素(O)と反応して水(H2O)になる際に大きなエネルギーを発生しますのでエネルギーを得るにはよいのですが 問題はなんといっても、その“保管方法”でした。

空気に触れて火が加われば、瞬時に反応して爆発しますので非常に危険。

多くの人が小学校か中学校の化学の実験で体験したかと思います

<水素爆発実験>

私の学校では水素の入ったシャボン玉にライターで火をつけて爆発させた記憶があります。

小さなシャボン玉でしたが想像以上の爆発音に驚いた記憶が残っています。

そして、こちらが過去に起こった水素爆発事故です。

<ヒンデンブルク号爆発事故>

この動画はずいぶん過去の事故ですが、水素爆発事故はいまだに世界各地で発生し続けています。

そんな危険な水素をどんな物質に変換することで扱いやすくできるのか。

その方法は以下の通り。

■トルエンを使って水素を「液化」する

同社が使ったのは「トルエン(C7H8)」と「メチルシクロヘキサン(MCH、C7H14)」だ。

<水素をトルエンに貯蔵し、取り出す反応>

中央に描いたトルエン1分子に水素3分子を加えると、発熱しながら左にあるMCHに変化する。

これが水素の貯蔵に相当する。この逆の反応で水素を取り出すことができる。

しかし反応が起こりにくいため、脱水素触媒を使う。

トルエンは工業用原料として大量に使われている物質だ。

入手も容易であり、工業上の取り扱い方法が確立している。

トルエン、MCHとも沸点は100℃程度なので、常温では液体だ。特別な液化処理は必要ない。

引用:IT Media

つまり、このメチルシクロヘキサン(MCH)という液体にすることで貯蔵や輸送が容易になり、安全性も格段に上がるとのこと。

しかも水素を取り出す効率もかなり上がってきているようです。

先週お話した通り、エネルギーをより効率的に生産し、利用するために

水素をエネルギーとして使う“水素社会”

を官民一体となって実現しようという流れが生まれ始めています。

今回紹介したような“基礎技術の発見”こそがもっとも実現の可能性を広げてくれます。

より安全で環境にやさしい時代はすぐそこまで来ているかもしれません。

ありがとうございます

“燃料電池車”元年は2015年になりそうです☆

2013.08.02|shiozawa

“低炭素社会”。

CO2などの温室効果ガスによる地球温暖化を食い止めるために、

“炭素”を少しでも使わず過ごせる社会

とのことですが省エネや自然エネルギー発電など最近では色々な方法により進められています。

今回はその中の“燃料電池”普及による低炭素社会を実現に関するお話です。

国は今回、“燃料電池”の普及による低炭素社会実現にすこしずつ動き出しました。

■水素が変える日本の電力 発電の代替・補完も視野

水素社会を巡る動きが再び活発化してきた感がある。

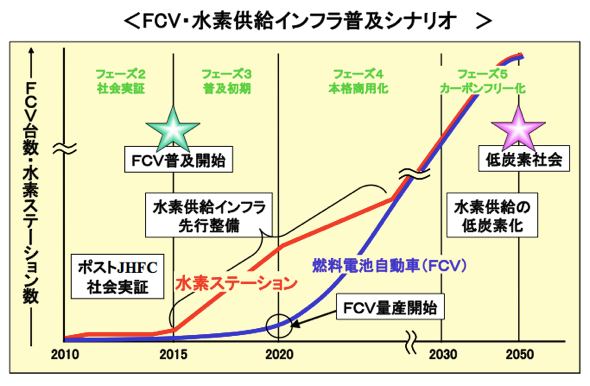

6月に発表された「日本再興戦略」のなかで、「水素供給インフラ導入支援、燃料電池自動車・水素インフラに係る規制の見直し」という項目が立てられ、

「2015年の燃料電池車の市場投入に向けて、燃料電池自動車や水素インフラに係る規制を見直すとともに、水素ステーションの整備を支援することにより、世界最速の普及を目指す」

という一文が明記された。

引用:日経新聞

つまり、あとたった2年で本格的に燃料電池自動車が市場に出回るようなるということですが、

今回、国を上げて普及を加速化させるためのインフラ支援しますよとの事。

ちなみにこちら、トヨタが2015年の発売を示唆する燃料電池自動車です。

<トヨタの燃料電池車「FCV-R」>

めちゃくちゃ近未来的でデザインはカッコイイです。

では、

この燃料電池車ってホントに実現できるの?

数年前までは1台製造するのに1億円くらいコストがかかるって言ってたけどどうなの?

ということですが、現在の見込みは以下のようです。

■燃料電池車以外の活用にも注目

実際、自動車メーカーは、15年には充填時間3分で700キロメートルの走行が可能なモデルを量産できるとの見通しを示している。

6月26日には自民党議員による「FCV(燃料電池車)を中心とした水素社会実現を促進する研究会」も設立された。

ここで重要なのは、水素燃料電池で自動車を動かすというシナリオだけに光を当てることではない。

水素を使った発電で、既存の化石燃料や原子力による発電を代替、補完することの可能性も検討の視野に入れておくことだろう。

引用:日経新聞

価格のことは言っておりませんが思ったより政府は強気で前向きな予測のようです。

それに加えて、燃料電池普及を進める動きが最近ありましたのでご紹介☆

■燃料電池車の国際安全基準に日本の基準が採用 (2013.7.11)

6月24日~28日にスイス・ジュネーブで開催された国連欧州経済委員会の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第160回会合で、水素燃料電池自動車の安全性に関する国際基準が成立した。

2005年に国土交通省が策定した安全基準の大部分が盛り込まれ、今後、日本の自動車メーカーが開発競争で優位になる見込みだ。

WP29は、国連で自動車の世界的な基準調和を議論する唯一の場。

各国は今回採択された世界統一基準に基づいて法律などを定めるため、現在の基準を変更しないで済む国産メーカーにとっては朗報といえる。

引用:産経ニュース

日本の安全基準が採用されたということで、これは大きな前進ではないでしょうか。

ホンダやトヨタなど、燃料電池車開発を積極的に進めている国産メーカーは、わざわざ新しいルールに合わせこんだ設計に変更する必要がないわけです。

さらにさらに燃料電池車の開発を促進する新しい業務提携です。

■燃料電池車 主戦場に ホンダ、GMと提携 開発へ世界3陣営

ホンダと米ゼネラル・モーターズ(GM)は2日、燃料電池車などの共同開発で提携すると正式発表した。

両社の提携で燃料電池車の開発は、トヨタ自動車と独BMWのグループなど大きく3グループに集約される。ホンダとGMは同分野の豊富な特許を生かして開発を加速する。

開発競争が激化することで製造コストはさらに下がりそうだ。

燃料電池車は水素と酸素を反応させて電気を起こしてモーターを回す。

次世代エコカーの一つである電気自動車(EV)に比べ、燃料の補給時間が短く走行距離も長い。

ハイブリッド車(HV)やEVが化石燃料などで発生させた電気を動力源にしているのに対し、燃料電池車の燃料は自然界に無尽蔵にある水素と酸素で排出するのも水だけ。

次世代エコカーの大本命と目され、数年後の量産化を目指して各メーカーが開発にしのぎを削っている。

引用:日経新聞

最近ではハイブリッドカーや電気自動車などがかなり普及しておりますし、

なぜ燃料電池車なの?

といった疑問もあると思います。

その理由は以下の通り。

燃料電池車は電気自動車に比べると複雑な仕組みだ。

それでも一足飛びに電気自動車に進まず、燃料電池車の開発が続いている背景には、電気自動車が抱える大きな問題がある。

「電気自動車が流行りだが、行動範囲が狭い、充電に時間がかかる」と、経済産業省 燃料電池推進室の飯田健太室長は話す。

電気自動車の課題は、一回の充電で走行できる距離が短いことだ。

“チョイ乗り”がメインの用途であり、すぐさまガソリン車にとって代わるには厳しい。

一度に長い距離を走れるようにするには、大きく重く高価なバッテリーをたくさん搭載しなくてはならない。現実的な航続距離は100キロメートル程度と見られており、改善していくにはバッテリー技術の進歩が必須だ。

燃料 中間 エンジン ガソリン車 石油燃料 - 内燃機関 ハイブリッドカー 石油燃料 エンジンを使って発電 内燃機関/モーター 燃料電池車 水素 燃料電池で発電 モーター 電気自動車 電気 - モーター

燃料電池車は、まさに電気自動車とガソリン車のいいとこ取り。

しかしまだ実用には時間がかかる。「2015年に一般販売開始。2025年には補助金なしで、燃料電池車が自立的に販売できるようにしたい」(経済産業省の飯田氏)というのが現在のスケジュールだ。

引用:ECO誠

2015年の燃料電池車の本格発売を皮切りに市場は一気に普及に向けた流れが進みそうです。

それは企業だけでなく、政府の力も一体となっていくわけですから、可能性一層高まりました。

まだ見たのことも乗ったこともない“燃料電池車”色々な意味でとっても楽しみです。

ありがとうございます。

※こちらが“燃料電池のしくみ”を簡単に解説する動画

農業のIT化で“第二のオランダ”になれるか

2013.07.26|shiozawa

日本が23日にTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉へ正式に参加しました。

それにつきまして大きく議題に挙がっているのが“農業”。

国内の農業がますます不安でなりませんが、今日は

“ITの力で農業を成長させよう”といった話についてご紹介☆

農業の輸出大国といえばアメリカ。

広大な国土を十二分に利用した大量生産です。

では第二位はどこの国かというと意外や意外。

国土的にも経済的にも大国ではない“オランダ”。

■スマートアグリ … 農業のIT化が国際競争力を飛躍させる

5月20日、NHKのクローズアップ現代ではスマートアグリが取り上げられた。

オランダは日本に比べ農地面積は4割しかなく、農業人口は約20分の1、緯度も樺太の北部に相当し寒く日照時間も短く、決して農業に最適な気候とは言えない。

パートタイムの人件費も時給2000円と高い。しかし、農業輸出額では世界第2位だという。

http://www.youtube.com/watch?v=KelyPzs5Dnc&feature=player_detailpage

農業輸出額ランキング

1 アメリカ 1188億ドル

2 オランダ 773億ドル

3 ドイツ 667億ドル

4 ブラジル 621億ドル

5 フランス 616億ドル

・・・・

51 日本 32億ドル

日本 オランダ

農地面積 461万ha 192万ha

農業人口 290万人 15万人引用:AJER

日本の農地の1/2以下での農業人口はわずか1/20。

この結果が、示すのは“農業は人口と国土には必ずしも比例しない”事をよく示してくれる良い例です。

ではオランダはどのような方法で農業大国になっているのでしょうか。

オランダの成功を更に後押ししたのは、巨大なグリーンハウスだ。

グリーンハウス内の湿度、温度、光はITにより徹底的に管理されている。

これにより常に最高の環境を維持し、質の高い作物を効率よく栽培できる。

害虫でさえ繁殖する前にその天敵の虫を放ち、農薬を使わずに駆除している。

トマトやパプリカなど極めて効率的に生産をしている。

引用:NHKクローズアップ現代

“あらゆる作業をIT技術により最大限に効率化した農業”といった印象です。

日本では最近はやりの植物工場とはまた異なる方法。

また、農業大国アメリカでも、またこちらは異なったIT技術を農業に生かした例になります。

■宇宙ロボット開発者がつくった、農場を解析するAIドローン

農家のためのドローン(小型無人航空機、UAV)を開発するPrecision Hawk社のアーネスト・イーロンは学生時代、惑星で動くロボットの人工知能を開発し、宇宙ロボティクスの博士号を取得している。

「宇宙ロボットに人工知能が必要な理由。それはほかの惑星でロボットを動かすために、人間がいちいち操作に入っていたら、遅延が起きてしまって大変だからだよ」と彼は言うが、機械の操作に人を介在させないというその考え方は、いま開発しているドローンの設計思想にも自然と受け継がれている。

ファーマーは朝食前に紙飛行機を飛ばす要領で、ドローンを自分の農場の上空をめがけて投げておくだけでいい。

あとは自動的に農場の上空を飛行し、コーヒーを飲み終わったころにはもとの場所に戻ってきている。

位置情報や風の当たり具合などをドローンが自らリアルタイムで計算しながら、事前にインプットされた飛行ルートを自動飛行するからだ。

戻ってきた機体には、高感度カメラ、マルチスペクトルカメラ、サーマルカメラなど用途に応じてカスタマイズされたセンサーによって、その日の農場の詳細なデータが蓄積される。

それは自動的にPrecision Hawkのサーヴァーへと送られ、農家ごとに合わせて形式化された解析結果がファーマーへ送り届けられる。

その一連の流れのなかにファーマーはほとんど介在しない。

引用:WIRED.jp

人工知能を利用することで、人間がコントロールせずに、ドローンが自分自身で考えて動き、必要なさまざまな情報を収集してくれる。

なんて便利なシステムでしょう。

こういったITを農業に有効活用する事によって

今後の農業は農地や人件費の安さなしでも戦っていける可能性

を示してくれています☆

IT技術自体は世界トップクラスである日本。

国内でもIT技術を農業に生かす取り組みが企業レベルで色々進んでいるようです。

その一例がこちら

■農業IT化で激突 人材育成の富士通、新型センサーで挑むNEC (4/17)

情報技術(IT)を駆使し、ものづくりのノウハウを移転する農業支援事業で、NECと富士通がしのぎを削っている。

得意の情報通信処理技術で農業の生産性向上に貢献し、新事業に育てようという思惑だが、自然相手の農業は製造業のように単純にはいかない難しさもある。

かつてパソコンや半導体で覇を競った両社のアプローチはやや異なる。

海外市場もにらむ勝敗の行方は、3年もすれば見えてくるのではないか。

東京・府中市のNEC子会社のNEC東芝スペースシステムのクリーンルーム仕様の本社工場。

独立行政法人、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の人工衛星に載せる新型のハイパースペクトルセンサーの製造が間もなく始まる。

<NECのハイパースペクトルセンサー、「ひすい」の外観イメージ>

1品生産の衛星部品はすべて手づくり。白衣を着た作業者は顕微鏡をにらみ、プリント基板に微細な電子部品を装着する。

衛星は2015年にも打ち上げ予定で、センサーは13年度中に完成させる。

引用:日経新聞

日本とオランダは当然、異なる国々に囲まれていますので輸出する相手も当然異なります。

さらに言えば、持っているIT技術も日本とオランダでは全く異なるわけで、

日本は日本でオランダとは異なった強みを上手に生かすことで農業は十分世界に通用する産業になるかと思います。

ただし、すべての農産品がIT化によって成長産業にできるとは到底思えません。

手間暇のかかる、繊細な農作物は必ずしも、IT化、生産効率化でうまくいくとは限りません。

こういったことも踏まえて、政府は“国産農業の復活”に貢献していただきたいと思います。

ありがとうございます。

武器防具の作り方(立体起動装置もあるよ!)

2013.07.20|saito

こんにちわ!齋藤です。

武器防具職人で、有名な「大北 亮」さんが、ついに立体起動装置の作り方をアップ!

大北さんは、コスプレ武器職人として、有名な方です。

好きな言葉は、「革命」だそうで、まさに革命的な技術で、作ってらっしゃると思います。。。

ちなみにご本人のコスプレ↓

今後とも影ながら応援しております!

ありがとうございます!