HOME >

火星探査の発表で盛り上がっているようですが。

2012.11.30|shiozawa

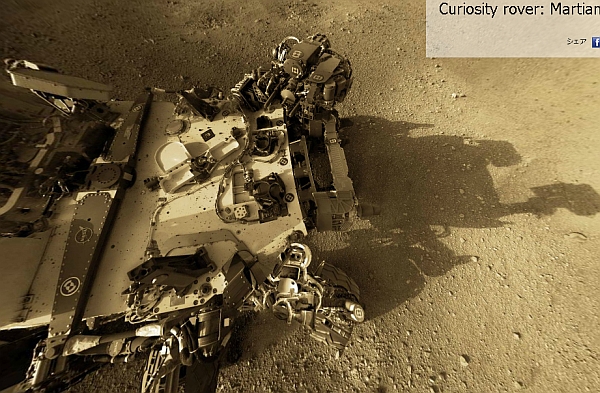

今年の8月6日に火星に着陸した無人火星探査車「キュリオシティ」。

到着してから約4ヶ月。

大発見を期待する米メディアは

“近々重大な発見が発表される”

なんて言っており、なんか盛り上がっておりますが。。。

■火星探査で重大発表?うわさ拡大…NASA否定

米航空宇宙局(NASA)の無人火星探査車「キュリオシティ」が 何らかの重大な新事実を発見し、NASAが近々発表するのではないかと、 米メディアで話題になっている。

NASAは読売新聞の取材に対し、米太平洋時間12月3日朝 (日本時間4日未明)にサンフランシスコの米地球物理学連合の 学会会場で記者会見を開くことを認めたものの、

「いくつかのうわさ話は明らかに過大評価。重大な新発見はまだない」 としている。きっかけは、米公共ラジオ(NPR)が20日に放送したカリフォルニア工科大の ジョン・グロチンガー教授のインタビュー。

キュリオシティが取得した 火星の土や気体のデータを分析している同教授は「とても興味深いデータが 得られている。歴史書に残ることになるだろう」と語った。

引用:読売オンライン

結局、米メディアが誇張しすぎちゃったようですね。

期待する気持ちはすごくわかります。

しかし、メディアはあくまで人々に対する情報発信源ですからご注意を。

ここからは火星探査機「キュリオシティ」の成果をご紹介。

ただし、これらの情報もどこまで信憑性のある情報なのかわからないのでご注意を。

■ 火星の砂にハワイの火山と同じ成分、キュリオシティが発見

火星探査機キュリオシティがX線を使った火星の土壌分析を初めて行いました。

火星の土壌にどんな鉱物が含まれていて、それがどのように形成されていったのかを探ろうとしています。

分析に使われているX線分析装置はその名も「CheMin」。薬粒くらいの量の土壌サンプルを採取して、そこに毎秒2000回の振動を与えながらX線をあてます。粒子にあたったX線がどう屈折するかによって、そこにどんな物質が含まれるかがわかるという仕組みです。

Cheminを使って火星のロックネスト(Rocknest)と呼ばれる地域の土壌サンプルを分析したのが冒頭の画像です。その結果、サンプルには地球にも存在する長石、輝石、かんらん石が含まれており、ハワイのマウナケア火山の岩と組成が非常に近いことがわかったのです。

引用:Gizmodo.com

地球の火山と同じような成分ということは火星にも火山があるのでしょうか。

これからの土壌調査がいっそう楽しみです。

■キュリオシティ、火星で水の証拠を発見

NASAの火星探査車キュリオシティが、水の直接的な証拠を発見した。

カリフォルニア州パサデナにあるNASAジェット推進研究所(JPL)は9月27日、着地点のゲイル・クレーター付近で、丸い小石や砂利が見つかったと発表。現在は完全に乾燥している火星の表面に、足首から腰程度の深さの速い川が流れていたという。

しかもその水流は、数千年~数百万年も続いたとも推測されている。

今回の発見は、水の存在を示す初の直接的な証拠である。

衛星画像からは切り立った峡谷や川床のような地形が確認されており、かつて水が流れていたとの仮説が立てられていた。

その裏付けをついにキュリオシティが手に入れたことになる。

今後は水流の性質、存在していた期間について、さらなる研究が進められていく。

水なのか、ほかの液体なのかわかりませんが、かつて地表を流れていた可能性が高いということですね。

しかし、風さえあれば、地表は浸食されますし、石も転がって丸くなる気がするのは私だけでしょうか。

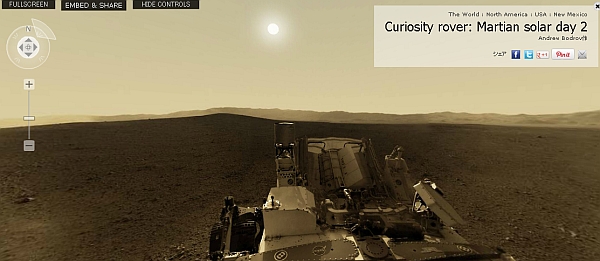

今回の探査機では特に火星の画像がすごく充実しております。

特におすすめなのがこちら。

以下のURLでは360°パノラマ映像が見られます。

しかも上下移動、拡大縮小もできます。

今後もキュリオシティは20km程度移動する予定がありますし、火星の旅はまだ始まったばかり。

新発見の可能性はまだまだこれから。

楽しみです。

最後につい先日、壮大な“火星移住プロジェクト”を発表した人がいるのでご紹介。

■8万人の火星移住プロジェクト 米ベンチャー創業者が構想 (11月28日)

(CNN) 米民間宇宙ベンチャー、スペースXの創業者で最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏が、火星移住プロジェクトの構想を発表した。

米科学誌サイエンティフィック・アメリカンによると、マスク氏が描いているのは、液体酸素とメタンを燃料とする再利用可能なロケットを使い、最終的に8万人を火星へ移住させる構想。

透明のドームを建設して地球上と同じ穀物を栽培し、肥料や酸素、メタンの生産施設も設ける。

1人当たりの料金は50万ドル(約4100万円)と見積もっている。

当初は資材とともに1回につき10人以内のグループを送り込み、定住が成功すれば人員の割合を大きくするという。

引用:CNN

火星に移住したい人ははたしているのか?実現性はどうなのか? というのはさておき、大きな夢のある話。

こういった話を聞くとなぜか元気が出ます。

ありがとうございます。

スポーツの聖地が生まれ変わります “新国立競技場”

2012.11.16|shiozawa

東京オリンピックの会場として使用され、今でも高校サッカーの決勝、天皇杯、Jリーグとサッカーはもちろん、ラグビーや陸上競技、まさに日本を代表する競技場として知られる

“国立競技場”。

2020年に新しく生まれ変わるようです。

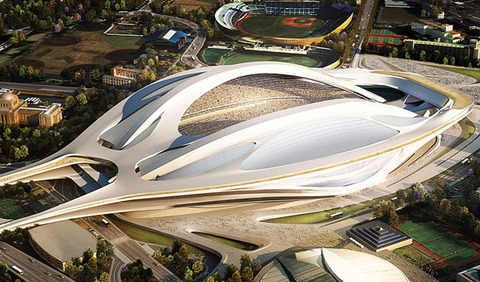

■国立競技場、1300億円で建て直し 英建築家案を採用

新国立競技場の国際デザイン・コンクールで、英国の建築設計事務所、ザハ・ハディド・アーキテクトが最優秀賞を射止めた。

コンクールを主催する日本スポーツ振興センターが11月15日に審査結果を発表した。

コンクールは、東京都新宿区にある現在の国立競技場の建て替え案を募るもの。

総工事費は解体費を除いて1300億円程度を見込む。

完成は2018年度。19年のラグビー・ワールドカップ開催に間に合わせる。

東京都が招致を目指す20年夏季五輪ではメーンスタジアムと位置付けている。

8万人収容の全天候型競技場という条件で、基本構想を公募していた。

引用:日経新聞

曲線が美しく、どことなく近未来的な印象のデザイン。

何かカブトガニのような甲殻類のようにも見えます。

ちなみにこちらが現在の国立競技場

第3回アジア大会と第18回オリンピック東京大会招致のため、1958年、旧明治神宮外苑競技場跡地に「力強さ」「簡潔」「優美」というデザインコンセプトのもとに建設されました。

引用:日本スポーツ振興センター

とのことで、54年も昔に作られたようです。

最近では“聖地”と呼ばれるほど数々の伝説が生まれた場所なので、今の面影がなくなってしまうのもさびしい気がします。

しかしここから新しい伝説が生まれてくると考えると、今の時代にピッタリなのかもしれません。

今回の新国立競技場のデザインとして最優秀賞に選ばれた英国の建築設計事務所、ザハ・ハディド・アーキテクト。

その創設者であり、女性建築家であるザハ・ハディド氏(62歳)。

2004年に建築界のノーベル賞といわれる“プリツカー賞”を受賞しております。

ロンドンオリンピックの水泳の競技場になったアクティスセンター

イタリア、ローマにある国立21世紀美術館(MAXXI)

ドイツ、ライプツィヒ BMWセンター(自動車工場)

などなど。

大建築物のデザインが世界各国で採用されているようです。

いずれ国立競技場といえば、この新しい斬新な建築物を思い描くようになるかもしれません。

ありがとうございます。

「Boh Tea + Calm in a Cup 」ココロアタタマルお洒落なティーパックが登場☆

2012.11.03|saito

こんにちわ!

齋藤です。

11月に入り冬になってきましたね。

冬は、出会いと別れの季節なイメージがあると勝手に思っています。

そんな中、弊社でも社員が一人退職し、あらたに二人の仲間が加わりました!

新入社員も当ブログに登場してきますので、ご期待下さい。

(どうやら木曜と日曜が登場初日のようです。。。。。)

というわけで、そんな冬の季節にピッタリなお洒落で、FUNNYなティーパックが出るとの事☆

そちらをご紹介していきたいと思います。

ちなみに有名なのは「LIPTON」さんの紅茶↓

通常の平型から三角形になって、より味わい深くなった事でも有名です。

そして、今回ご紹介するのが、こちら↓

Boh Tea + Calm in a Cup

お洒落なデザインの入ったティーパック。

ちょっと怖い熊の顔などもあるわけですが、これが、また、ビックリな仕掛けになっています。

力強い鷲のようなデザインの鳥をお湯の中に入れていきます。

その鳥からだんだんと紅茶が出てくると。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

今にも飛んでいきそうな躍動感に溢れた取りに変わります!

香りと味わいだけでなく、目でも楽しめる作りになっています☆

他にも勢いよく燃えている炎が、マッチの火の様に変わったり、怖い熊の絵が、やさしい熊さんに変わったりと多数のバリエーションがあります。

こちらにわかりやすい動画があるので、是非ご覧ください☆

寒い冬をちょっとだけ心温かくするお洒落なティーパック 「Boh Tea + Calm in a Cup」。

是非、お試しください☆

ありがとうございます。

車の“運転自動化”はドンドン進んでいる★

2012.11.02|shiozawa

“車が自動で運転”

それはもう少し話かもしれませんが、

アメリカの各州では早くも“自動自動車が公道を走るための法律”が次々成立しています。

■カリフォルニア州で自動運転車の公道走行を認める法案成立

カリフォルニア州のジェリー・ブラウン州知事は米国時間25日、マウンテンヴューにあるグーグル本社で、カリフォルニア州内での自動運転車の走行を認める新たな法案(SB1298)に署名した。

アレックス・ファディラ州上院議員が提出したこの法案は、カリフォルニア州車両管理局(California Department of Motor Vehicles、DMV)とハイウェイ・パトロールが定めた、安全と性能の基準に則って施行される。

また、DMVは2015年1月1日までに自動運転車に関する規制の草案作りをすることが義務付けられている。

ただし、この法案成立で同州内での自動運転車走行は可能になるものの、問題が起きないよう運転席には免許を持つドライヴァーが座っている必要がある。

引用:Wired.jp

さすがアメリカ。

将来を見据えて、技術やモノよりまず“法律”。

しかも今回のカリフォルニア州は一番ではなく3番目。

自動運転車の公道での走行が米国で合法化されたのは、カリフォルニア州が3州目。

昨年2月にはネヴァダ州、また今年はじめにはフロリダ州で、それぞれ同様の法案が成立している。

早いですね。

しかし、企業にとってみれば、法律が十分整っていれば安心して開発に取り組むことができます。

で、開発はどうなの、、、、と思っていましたが

部分的に自動化されてた車はすでにいくつか発売されていました。

<Audi A3>

自動の縦列駐車 後半のほうに出てきます。

そして、日本メーカーも

<ホンダ新ライフ>

“スマートパーキングシステム”

そして次は、TVコマーシャルで何度か見たことがあったっもの。

<Subaru Legacy Eyesight>

改めて注目してみてみると、

思った以上に自動化された車(かなり部分的ですが。)が発売されていたことに驚きます。

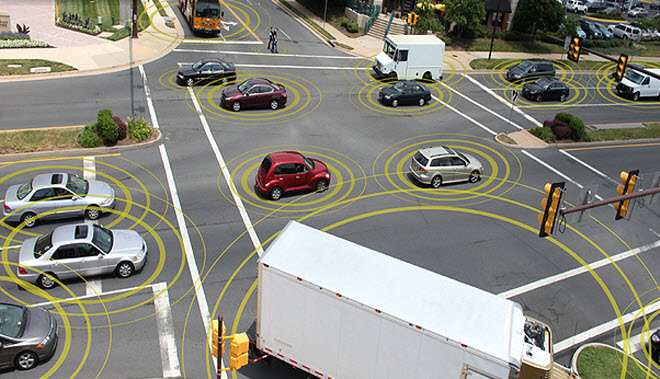

こそして、これからの“車の自動化”に関する予測がされているようです。

■「2040年には75%が自動運転、免許さえ不要に」

SFの世界のような話だが、われわれは実際の実験で、様々な自動運転車がもたらす未来をすでに目の当たりにしつつある。

アルバート・ブロッジ教授の考えでは、インフラの助けはほぼ必要ないという。 自動運転車が普通の自動車とならんで一般道を行き来する日が、さらに近付いている。

GMのキャデラック部門では、2015年までに半自動運転車の大規模生産に乗り出す計画で、全自動運転車に関しても2020年までに実現できると見ている。

また、アウディやBMWでも自動運転車の開発が進んでいる。

スタンフォード大学と共同で開発を進めているアウディは、アウディTTをベースにした自動運転車で「パイクスピーク」という米国のレースにも参戦している。

いっぽう、グーグルもトヨタのプリウスをベースにした全自動運転車の開発を進めている。

このプリウスの累計走行距離は30万マイル(約48万km)を超えている。

そうしたなか、米国電気電子学会(The Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE)は

先ごろ、2040年までに一般道を走行する自動車の75%が自動運転車になるとの予想を発表。

さらにIEEEは、21世紀半ばに自動運転車が標準的なものとなるなかで、インフラや社会、人々の関心がどのように変化するかも予想している。

この予想によると、高度に発展した自動運転車の普及で、道路標識や信号、さらには自動車免許さえなくなってしまう可能性があるという。

引用:Wired.jp

とのこと。

予測もやっぱりアメリカ。

そんなアメリカですから

■Googleの自動運転カー、カリフォルニア州の公道での運転が可能に

米Googleは10月9日(現地時間)、自動車用自動運転システムを開発中であると発表した。

既に米カリフォルニア州の公道で走行テストを実施しており、同システムを搭載した自動車を14万マイル(22万5000キロ)以上走らせたという。

実験中の“自動運転カー”は、ビデオカメラ、レーダーセンサー、レーザー測距器を使って車や通行人の状況を“見”ながら、Googleが収集した詳細な地図データを参照して目的地に進む。

同社のデータセンターで「Googleストリートビューカー」が収集している膨大なデータを処理することで、こうした自動運転を可能にしているという。

走行テストでは安全を期して、運転席には訓練を受けたドライバーを、助手席にはソフトウェア技術者を乗車させており、あらかじめドライバーが従来の方法で走行して状況を把握しているルートを走っている。

Googleのエリック・シュミットCEOは、先月開催された「TechCrunch Disrupt」イベントでの講演で、「自動車は自動で走行すべきだ。自動車の方がコンピュータより先に発明されたのは間違いだった」と語っている。

グーグルが車を発売ですか。

うまくいくような、いかないような。

確かに、車がどんどんとIT化すれば、

より安全に走るには“より多くの情報”が重要なのは間違いありません。

今回の話“車の自動化”。

結局、一番気になるのは

事故後の“責任”です。

車の所有者にあるのか、

車の販売会社にあるのか

車を製造した会社にあるのか。

当然、法律がしっかりしていなければ、政府も悪いように感じます。

現時点でさえ、プリウスのブレーキ事故の一件のように、証拠などたいして確認もせずに裁判が起こされ、会社経営にまで影響がおよぶような事が発生したりしています。

当然、車は人命も巻き込む可能性の高いものです。

以上のように心配し始めると、懸念点がいっぱい。

安易に自動化しすぎるとリスキーのようにも感じます。

難しいですが、先を急ぎすぎずも時代に取り残されないように。

まずは日本も“前持った法律の整備”からしっかりしてほしいと思います。

ありがとうございます。

大きな将来性 ”超小型人工衛星”放出

2012.10.26|shiozawa

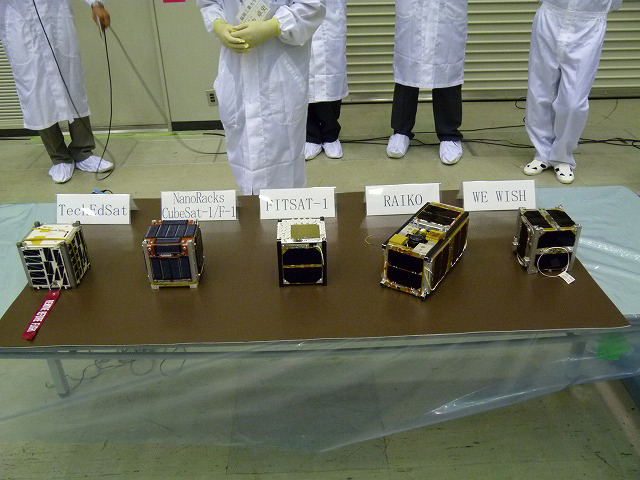

国際宇宙ステーションにある日本の宇宙実験棟「きぼう」から超小型人工衛星が5つ放出されました。

■宇宙実験棟「きぼう」から超小型衛星を放出 2012.10.11 12:52

日本が開発した宇宙実験棟「きぼう」から、星出彰彦宇宙飛行士が10cm角のCubeSatを宇宙空間に放出した。

画像に映し出されている複数の小型衛星は、日本が構築した宇宙実験棟「きぼう」から、きぼうのロボットアームに取り付けられた小型衛星放出機構を使用して放出されている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士、星出彰彦(フライトエンジニア)が実験棟内で衛星放出装置を組み立て、これをきぼうのエアロックに配置した。

次にロボットアームでこの放出システムと衛星をつかんで、エアロックから宇宙空間へと放出した。

宇宙ステーションに搭載された太陽電池パネルの一部と地球の青と白が、この写真の背景になっている。

※これらの衛星はCubeSatと呼ばれる。

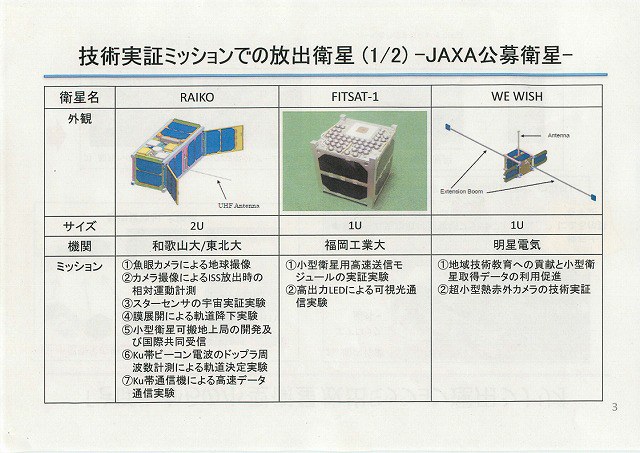

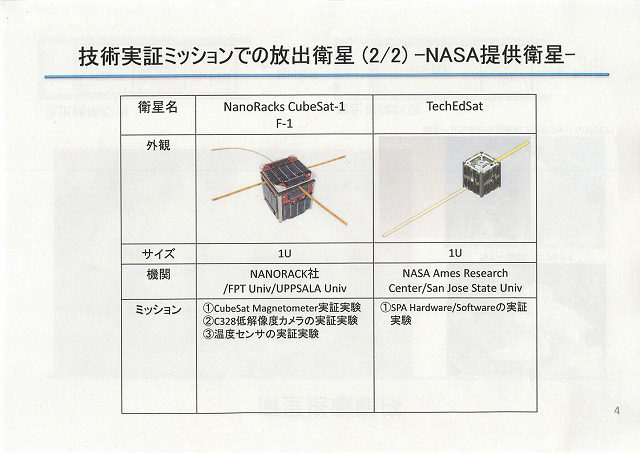

今回放出された5機は、JAXAの公募で選ばれた「RAIKO」(和歌山大学、東北大学など)、「FITSAT-1」(福岡工業大学)、「WE WISH」(明星電気)の3機と、NASAが提供した「F-1」と「TechEdSat」の2機。大きさはRAIKO以外の4機が1Uサイズ(10cm角)で、RAIKOのみ2つ分の2Uサイズとなっている。

これらのCubeSatは、2012年7月、JAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり3号機」に搭載されて、H-IIBロケット3号機によって打ち上げられた。

引用:MSN産経新聞

日本の宇宙飛行士“星出彰彦”さん。

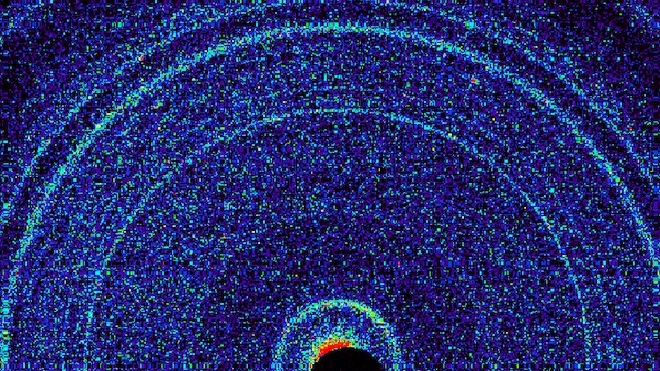

そしてこちらが、今回宇宙へ放出された5つの“超小型人工衛星”です。

どれも、10センチ角ほどのサイズ。

通常想像する人工衛星よりどれだけ小さいか一目瞭然です。

これらの超小型衛星の仕事は以下の通り。

機能は比較的単純で、衛星軌道の確認や写真撮影や温度の確認など。

それぞれ異なった機能が備わっています。

ただ、片手で持ててしまうサイズでそこまでできてしまうと考えると驚きです。

機能に加えて、超小型人工衛星の最大の特徴はなんといってもコストが安いこと。

■ヘリコプターを購入するよりも安価

現在、地球の周りを回っている人工衛星の大きさは様々で、大型、中型、小型に分けられる。大型人工衛星の場合、大きさは一辺数メートルで、重量は数トンにも及ぶ。それに対し、アクセルスペースが手掛ける超小型人工衛星は、小型人工衛星よりもさらに小さく、一辺が約30センチメートル程度の大きさで、重量も10~50キログラムしかない。

そのため、例えば、大型人工衛星を製造するには、数百人の技術者、約10年の歳月、そして、数百億円の製造費を要するのに対し、アクセルスペースの場合、1機当たり、製造期間は約2年、製造費は大型人工衛星よりも2ケタ、小型人工衛星よりも1ケタも少ない1億~2億円で済む。

短期間で製造できるため、最新の技術を搭載できるという強みもある。製造にあたる技術者もほんの数人だ。実際、アクセルスペースでは、現在、たった6人で、同時に2機の超小型人工衛星を製造中とのことである。

引用:日経BP

この例はワンサイズ大きいものなので、今回放出されたものはさらに安価なはずです。

今回宇宙に放出された5つのうちの1つ超小型衛星“RAIKO”(和歌山大学と東北大学が共同制作)の場合、なんと製作費2000万円以下だそうです。

東北大学の研究室では、東北大学と和歌山大学が共同開発した超小型衛星「RAIKO」がある。RAIKOの仕事は宇宙で写真を撮り、地球に送信すること。

しかし良く見ると手作り感が満載で、バッテリーには市販の蓄電池が使われていた。

制作費は2000万円と安く、性能は高機能。

通信速度は従来品の10倍以上に向上している。製作した坂本祐二氏は、「日本のやり方を世界に広めていかなければならない」と語った。

引用:価格.comテレビ情報

日本は通常サイズの人工衛星を上げる技術もあり現在も飛んでいるわけですが、まだまだ世界には人工衛星を持っていない国がたくさんあります。

きっと自国で天気予報もできないはずです。

しかし、将来そういった国々もドンドンと経済発展し人工衛星を必要とする機会が出てくると思います。

そんな国を支援する意味でも、商用としてでも大変価値のある実験ではないかと思います。

ありがとうございます。