HOME >

南アフリカ共和国におけるワールドカップ開催について。

2010.06.10|iwamura

さて、南アでのワールドカップ開催について、やれ治安がどうだとか、各種タブロイド誌が書き連ねているのを目にするが、まあハッキリ言って、残念である。

世界が一つになるイベントを前にし、水を差すようなことを言いすぎてはイカン(インフォメーションの域を超えたネタ報道にするなとだけ言っておく)。

さて、南アワールドカップと言えば、もちろん明日11日開始の大イベントであるが、当ブログにおいては、1995年に開催された南アワールドカップにも注目したい。

ラグビーのワールドカップです。優勝国は、開催国、南アでした。

30代の小生は、中学時代の歴史、地理において、「アパルトヘイト」という言葉を習いました。

南アにおけるネイティヴは、ビーチでもバスでも、至るところで隔離されていた時代がリアルにありました。

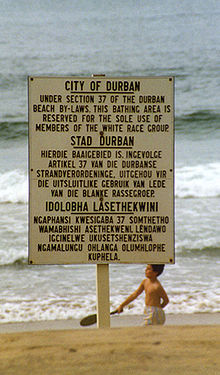

1989年ごろのダーバン市内の海岸で掲示された非白人立ち入り禁止の看板。英語、アフリカーンス語、ズールー語で併記

撮影・提供:John Mullen

中学生時代の小生は衝撃を受けるとともに、当時貿易を積極的に行っていた日本国民が「名誉白人」という不名誉な栄誉を与えられていることに関しても、フクザツに気持ちが悪く、申し訳がなかった。

しかし、1994年、民主活動指導者だった、「ネルソン・マンデラ」氏が、30年の牢獄生活から抜け出し、選挙にてネイティヴ初の大統領に選出されました。

当時は丁度ワールドカップ前年。南アはもともとラグビーは強かったのですが、白人たち主導による「スプリングボクス」というチームがあったんですね。アパルトヘイト時代の国旗そのままのユニフォームデザイン。

もちろん、ネイティヴは猛反対。「スプリングボクスなんか撤廃だ!」「人種差別の象徴を残すな!」

当然の論理。

でも、マンデラ大統領、チームの存続を決定します。ユニフォームも代えない。

「白人の愛するものを奪ってはならない。彼らはもはや敵ではない。仲間である。彼らを許し、今は、国を一つにする時なのだ。国を一つにする為には、奇跡(優勝)が必要だ。」

彼の掲げたスローガン。

「ONE TEAM ONE COUNTRY」

そして、奇跡は起こります。

上記「インビクタス~負けざる者たち~」監督はクリント・イーストウッド。主演はモーガン・フリーマン(ネルソン・マンデラ大統領)。ミリオンダラー・ベイビーの黄金コンビ、戻ってきました!

昨今のイーストウッドさんは、硫黄島といい、グラン・トリノといい、いい映画をつくるなあ。

インビクタス、見逃した諸氏へ朗報、7月11日DVD発売です。

「国家」「努力」「友情」「スポーツ」「勝利」「ドキュメンタリー」

人類にとってロマンチックな要素が満載の映画です。涙が、止まらなかった。

サッカーワールドカップに合わせ、南アフリカ共和国に思いを馳せてみるのもよいでしょう。

そして、今いろいろドタバタしている「俺たちの国家」も、今回のワールドカップで、一つになれたらいいな、と思っています。

ミニカーの思ひ出

2010.06.02|shiozawa

基本的にこれから「来そう」なものを取り上げる当ブログにおきまして、

約一名世の流れを遡上しまくるumiushiです。

出張後二回目の登場でございますが、先日武者ガンダムを買うべく、おもちゃ屋に行ってまいりました。

結論から申し上げるとほぼ100%経済的理由で諸般の事情でガンダムは買わなかったのですが、ふと別の棚が目に入りました。

これ

自分の小さなころ、もしくはお子様のいらっしゃる方なら息子さんのためにと、見おぼえがある陳列棚ではないでしょうか。

言わずと知れたベストセラー「トミカ」でございます。

ただ、車種が新しそうなのに、通し番号が意外に若いので不思議だったのですが、

「TOMICA」(トミカ)は、日本のメーカー「タカラトミー」が

製造しているミニカーです。トミカは同じ番号で、多くの車種が存在します。

ある期間製造され、型が古くなったりすると、

新たな車種を同じ番号で製作するためです。TOMICAとは? (Lovely MINICARs さん内ページ)

だそうです。ラインナップはいつも更新されてるんですね。

公式サイトによれば、

スバルインプレッサや、渋いところでは光岡のオロチまで発売中ですが、

の大好きなわたくしのこと、

ブルドーザーだのロードローラーだの

ばかり大人買い。しかし白眉は

農民の末裔としては買っておかねばなるまい。

——————————

そんなわけで我が家のテーブル上は、にわかに工事現場と化してしまいました。

これ、楽しい。

子供のためとトミカのミニカーを買い漁る。しかしミニカーを前にした時の瞳の輝きから、自分のために買っているんじゃないかという疑惑あり。

というエピソードも頷けるな。

トミカは本当に安いですし、まずは手に取ってみるだけでもうれしくなれますよ。

新入社員の"スパルタ研修"に批判 /「王将の国から~2010『絆』」

2010.05.04|iwamura

下記も見てみたが、別に批判するほどのことじゃねえよな、というのが小生の正直な感想なのだが、いかがなものだろうか?

(※一方確かに、やずやさんはやってしまった感が強いが。)

過酷な新入社員研修の様子がテレビで放送され、「ブラックすぎる」などと批判されていた「餃子の王将」の王将フードサービスがサイト上に釈明文を掲載した。

2010年4月11日、情報番組「TheサンデーNEXT」(日本テレビ系)で、同社新入社員研修の様子が放送された。

研修では、ことあるごとに怒号が飛び交う――。■スピーチで絶叫、涙流して抱き合う

その中でも特に強烈なのが、3分間の「私の抱負」スピーチだ。他の社員の前で「私の抱負は1年後チーフになり、店長になることです。絶対になります!」などと絶叫。「70点 合格!」と言われ、最後には役員と涙を流して抱き合う。まるで自己啓発セミナーのようだ。

同社は放送後しばらくしてから、サイト上に「弊社新入社員研修について」

という釈明文を掲載した。

■今の若者には「感謝を知ること」を一番教えたい

「現代の若者」は、家庭や学校でこうした躾をされることが少なく、叱られたことのない

人も多い。そのため、「通り一遍の無難な研修だけでは、学生気分から脱却させることはできません」というのだ。▽J-CASTニュース

http://www.j-cast.com/2010/04/27065521.html?p=all

小生の周りには、国の組織に属する人間もいるが、彼の会社も、炎天下で倒れるまで「気をつけ」とか、「六法全書で頭をブン殴られる」等、かなりハードコアな都市伝説を持つ。

また、「組織」として動く場合、弱い部分があると、そこから「抜かれる(突破される)」ことが最も恐ろしいのだ、という表現も、彼は使っていた。

「命掛けの最前線で、抜かれるわけにはいかないのだ。仲間の全滅に繋がる。」とは彼の弁。

「それされないように、仲間で助け合うのが『絆』だろ?」とも。

即戦力として現場配置された際、彼のところの新人君が仮に「抜か」れ、もし、彼の組織が全滅するとどうなるか。

それは

「(彼の組織がサービスを提供する)皆さんの生活に、モロに迷惑がかかってしまう!」

というゆゆしき事態に直結するのだ。新人が「抜か」れることは許されないのだ。

※2008年彼の会社の記念式典より

———————————————————————————————-

翻って、餃子の王将さんも、それは一緒ではないのか?「学生気分から抜け出させる」ってそういうことだと思う。

キッチンでは火も使うし、王将さんの扱う「食」とは、そもそも我々の「命」と直結する仕事である。現場配置が1年目だろうが10年目だろうが、お客さんにとってみたら「うまくて安い餃子(や定食)の安心な提供」がすべてであって、新人とかそんなもの知らん。うまいもの安全に食わせろ。であるはずだ。

「効率的な『組織の一員化』」

=即戦力

=「組織」としての顧客サービス安定供給

だとすれば、王将さんの方法は、当然「是」であると、小生の目には映る。

想えば、小生も新社会人1ヶ月目、初日から終電、タクシー、泊まりの繰り返しであった(涙)。GW明け、北海道へ1人で1週間出張し、最終日旭川のホテルで眩暈の為、ベッドから起き上がれず、昼過ぎまで「組織の為に」ウンウン唸っていたことを思い出す。

有難いと思っています。私はあのとき、強くなれた。

———————————————————————————————-

そして本日は、そんなスパルタ元上司も参列してくれる、私の人生の記念式典がございます(笑)。

「憲法を変えて戦争へ行こう!!

2010.04.17|iwamura

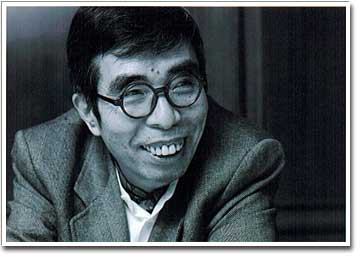

という、これは本のタイトルなのであるよな。この辺からも、井上ひさしさんのアソビゴコロが見えて好きなのだ。

井上ひさしさん、尊敬していました。大好きでした。

しばらく、筆が取れない話題であった。

「吉里吉里人」など奇抜な設定と軽妙なタッチの小説や戯曲、エッセーで知られ、護憲運動にも力を注いだ作家・劇作家で文化功労者の井上ひさし(いのうえ・ひさし、本名廈=ひさし)さんが9日、死去した。75歳だった。

※時事.comより抜粋

奇抜な設定と軽妙なタッチか。。。別に奇抜だとは思わんけどな。

しかし、「ひょっこりひょうたん島」なんて、だいぶセンセーショナルで、日本のコメディというか、テレビの泣き笑いの元祖は、このひとではなかったか。

おちゃらけていらっしゃるようで、国語の教科書を読むような、(読み手に対する)優しい敬語と、美しい日本語を書かれる方でした。

そもそも、戯曲家(劇作家。舞台の台本やテレビの台本も描く人。)という方々は、日本語のうまい方、読んでいてイメージが湧きやすい文章を書かれる方が多い。

小生の友人にThe New York Timesに記事を書くような男がおるのだが、彼はやはりホンを書く向田邦子さんを「天才」であると尊敬し、神がもし、なんでも願いをひとつだけ叶えてくれるなら、という問いに対して「美しい文章を書く才能が欲しい」と、のたまったことがある。しかしそれは、小生も同感であって。

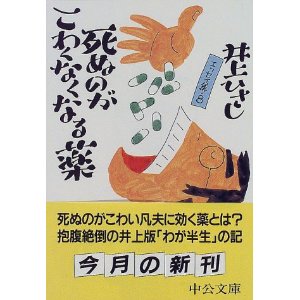

井上さんの著書から覗いてみよう。美しい文章を書くためにはどうすればよいか。

「現在望み得る最上かつ最良の文章向上法とは」

ひとことですむ。こうである。

「丸谷才一の『文章読本』を読め」

とくに、第二章「名文を読め」と第三章「ちょっと気取って書け」の二つの章を繰り返して読むがよろしい。

以上で言いたいことをすべて言い終えた。あとは読者諸賢の健闘を祈る。

・・・・

まだだいぶ紙幅が残っている。そこであまり役に立ちそうもないけれど、一つだけ書きつけておくことにしよう。

「むやみやたらに文章を読むことが肝要」である。優れた文章家は、ほとんど例外なく猛烈な読書家である。どうかその真似をしてほしい。いい文章を書こうとする前に、感心な読書家になるのだ。

※井上ひさし「死ぬのがこわくなくなる薬」より抜粋

これは、勇気のもらえる文章だ。

いい読書家は、いい作家になれる。いい視聴者は、いいミュージシャンになれる。いい美食家は、いい料理人になれる。いい部下は、いいリーダーになれる。

「好きこそものの上手なれ。」小生は、苦しくなるといつも井上さんのエッセイを読んでいた。

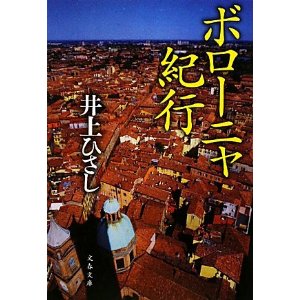

昨今ではこれが良かった。

キリスト教の洗礼も受け、イタリアに暮らしたこともある井上さんが、その愛の全てをこめて書いたボローニャ礼賛の書。

ちょっと目次を抜粋してみましょうか。

・テストーニの鞄

・大泥棒とこそ泥

・そのとき、坊やは、背後から撃たれた

・花畑という名の都市

・二つのイタリア

このネーミングの妙と申しますか、ブログも、本も、タイトルが全てだと小生は思っているのだが、もうこの目次タイトルのつけ方からして天才的。

良かったですこの本。「イタリアなんてカッコつけやがって。絶対行くかばーか。」と思っていた小生は、HISでイタリアのカタログをもらってきてしまった勢いである。

この本は、イタリア人は国なんて信用してないけれども、自分の住んでいる街を愛し、大事にしている、という内容だったんだよな。「イタリア愛してる人」の文章だったなって。

井上さんは、(日本の本も)20万冊以上も所蔵し、美しい日本語で文章を書く人だった。だから、憲法9条にも固執した。この緑滴る美しい国日本を、国民を、愛し信じていた。

敗戦(東京裁判3部作)や原爆(父と暮らせば)と言う日本人の、人類の悲しみを表現してきた彼。そんな歴史を繰り返さないための、彼の遺言、最後に、記載しておく必要がありそうですね。

九条は戦争ふせぐ最良の方法 井上ひさし(劇作家)

ちかごろ、この第九条の中身が古いという人たちがいます。「平和主義」という考え方は古いでしょうか。問題が起こっても、戦争をせず、話し合いを重ねて解決していく。その考え方が古くなったとは、私にはけっして思えません。むしろ、このやり方はこれからの人類にとっての課題ですから、第九条は、新しいものだといっていい。日本は正しいことを、ほかの国より先に行っているのです。「平和主義」という考え方は、人類にとっての理想的な未来を先取りしたものだといえます。

先日のロイター村本さんも、「撃ち合いなんて、人間は本能的にイヤだろ!平和がいいに決まってるだろ!」っていうことを、できるだけ多くの人に伝えるべくして、ぎりぎりまで現場に踏みとどまってらっしゃたんだと思う。

賛否はあるでしょうが、彼の「最後の映像」もアップし、本日、日本と平和を考える、週末としたいと思います。

日本国憲法第9条 条文

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

宇宙開発事業と幸福論~はやぶさ動画より学ぶ~

2010.04.10|iwamura

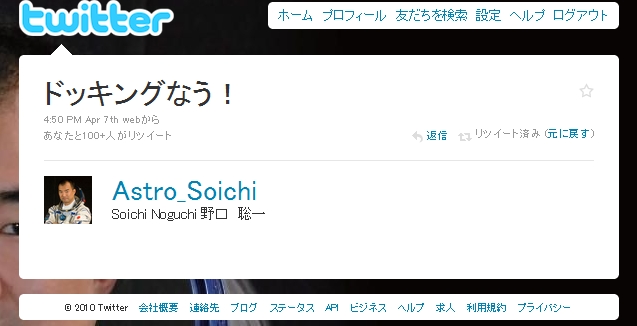

と、いうことで、今週はドッキングもありましたね。

今国際宇宙ステーションには2人の日本人が行っています。ぼくら子どものころは信じられなかったな。

(※しかし相変わらず野口さんの毎日の写真いいよな。)

事業仕訳の関係で、宇宙開発予算がガッチリ削られました。

いたし方ないことではあると思う。理想や未来よりも、パンが大事な時もある。

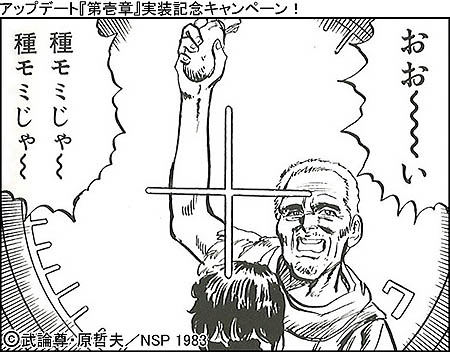

それでもやっぱり、宇宙ステーションに2人も(もちろんnasaやjaxaも狙ってやっているんだろうけれども)送りだしている日本のような技術大国の責務は、日経新聞社説に言われるまでもなく、腹が減っても米百俵であり、未来の種モミを食ってしまうだけではいかんと思うのだ。

※このじいちゃんやられちゃうんだよな(「北斗の拳」より)。

6月に、2003年に打ち上げられた人工衛星「はやぶさ」が地球に帰還します。7年かけて、小惑星ITOKAWAから物質サンプルを持ち帰ることを目的としています。

この「はやぶさ」。何度もぶっこわれて、何度も通信が途絶えて、「さすがにもうだめかも!」を繰り返しつつ、しかしそのたびに奇跡の(計算された)復活を遂げて地球周回2万キロ軌道に入りました。

その過程を描いた以下動画。これは熱すぎる出来だ!(1分過ぎからトラブル続出)

真田△(さなださんかっけー)!「こんなこともあろうかと!」これはトリハダだなー何度見ても。

※しかも先日発表されたjaxaの再突入計画書がめちゃくちゃカッコいいので、これは企画書サンプルとして保存しちゃってください!ムダがない!

———————————————————————————————

人間の共通の幸福感について考えることがあります。

それって「達成感」であり、その達成感を得るための「未来を見据えた努力の過程そのもの」ではないか。

サンプルの有無ではない、事業仕訳なんかでは全然ない。今苦しくても、未来を考え、挑戦し続ける過程が宇宙開発事業であって、人生であり、人類のあゆみそのものではないのか。

幸せの為に生きるのではなく、未来を見据え、困難を乗り越え生きることそのものが、幸福であると私は考えます。

はやぶさにはサンプルが積まれていると信じますし、これからの日本の、宇宙開発事業の未来も、私は信じたいと思います。

「ケッ そんなところに まいたって みのるわけねえだろ」

「みのるさ…。下に あの老人が 眠っている」