HOME >

Where is this on earth?/オーバーシーズハイウェイ@西長門

2012.03.06|iwamura

ということで、英語サイトで3日前にアップされた写真「Where is this on earth?」にコメントが付きまくっております。

この美しい場所はどこなんだと。

正解は、

われらが美しい国、日本の長州は下関、西長門海岸でございますね。橋は「角島大橋」と言います。

それこそ、レクサスをはじめ、国産高級車の撮影によくつかわれるところだそうで。。。

それでは、海外サイトのコメント拾ってみましょう。

・すばらしい景色だ…。

・行きたい。

・標識などから判断すると日本だ。

・英語で紹介してるブログもあった。

・急にアクセスが増えるだろうなぁ。

・日本はみんなの行くリストに載せるべきだ。

・崖の上のポニョのシーンだ。

・高校時代に戻って、ここでレースしたい。

・こんな絶景は見たことない、この画像を見てうれしくなった。

※reddit PICさんより

ワリとみなさん絶賛されておりまして。

地震と放射能のあと、海外のネット上で「日本の観光地」がフィーチャーされた非常に珍しくも嬉しかったケース。

なんだか、春を感じました。

個人的には、やっぱり「キモチ良かった橋」としては、フロリダのセブンマイルブリッヂがそれであります。

アメリカ横断のちに、マイアミから1泊2日で出かけたのかな。

それこそ、アメリカではクルマのCMばかりではなく、映画でシュワちゃんがロケットぶっ放されて破壊されたりとか、よく登場する橋です。

実際の橋は、フロリダのマイアミの先っちょからさらに南に位置しています。転々とした島々を結ぶいくつもの橋があって、セブンマイルブリッヂはその中でも最長の橋。

橋の果てにはキーウェスト。ここは完全に観光地であり、その先は猫だらけのヘミングウェイの博物館と海軍基地しかないという、アメリカ本土の最南端でもあるので、ワリと車も空いてて、アクセルも踏めた道路でした。

「海を、波の上をすべるような、感覚」

そのまま空が飛べそうな気が致しました。まさにオーバーシーズハイウェイでございます。

さて、冒頭の西長門ですが、角島大橋はハイウェイではなく国道です。

そして、来週丁度契約後のご挨拶でお邪魔するのが下記ホテルだったり。

鴨川グランドホテルグループさんなんですけれども、「先代が日本中周って、一番美しい海岸にホテルを建てたんです。」と、同社取締役からも説明がございました。

「夏に行くと、これが本当に日本の海なのか、と思いますよ。」

とも。

※鴨川の海も大分青いですけれども。

お値段も、都内の高級ホテルのそれとは違いますから、時期を見て、家族でクルマなんか乗ってゆっくりいかれるのも、ひとついいかも知れません。

家族でリゾートという意味では、「ホテルニューアワジ(関西の人はみなさんご存知ですよね)」さんも秘境であり、かつ絶好のロケーションで「いい」と思います。

ということで、啓蟄を前に、今日は夏のリゾートの話題で走ってみました。

それでもまだまだ三寒四温。

油断せず健やかに、春の入り口を楽しみたいものです。

NHKスペシャル エベレスト~世界最高峰を撮る

2012.02.09|iwamura

「おれは、それが一番美しく見える場所を、知っているから。」

「おい、ガイドが必要ないか。」

カトマンドゥはタメル地区。

体臭と喧噪、わずかに漂う山の匂い。

街を歩いているときに、自分を観光客と見定め、売り込みに近づいて来た男がいた。

彼の売り文句が冒頭の言葉である。

「そうか、お前はエベレストを見ることが人生の夢の一つだったのか。

よし、わかった。俺を連れて行け。

なぜなら、俺はそれが一番美しく見える場所を、知っているからだ。」

交渉成立。

1日に10ドル。客の荷物は持たない(ポーターではなくガイドであるよという彼の尊厳)。

宿代、飯代、彼の分は当方持ち(現地人間は旅行者と違う料金設定がある~もちろん、食事や宿泊施設の内容が客と同じことはまれであるが~)。

あとは、エベレスト街道玄関口、ルクラまでの往復チケット2名分を当方が持つ。

彼は、このガイドで100ドルをママに渡せると気合を入れていた。

※ルクラ(2800メートルぐらい)空港は空母みたいで激ヤバ。滑走路は400メートル程度。風や霧もすごい。「世界で最も危険な空港のひとつ」としても有名。

エベレスト街道はルクラから始まる。

既に空気は山のものになった。心地いいぴりっとした硬さが、空気の中にある。

その日はルクラ泊。翌日から街道を歩きだす。

そして歩きだすとすぐに、始まってしまうのですヒマラヤの風景が。

見えてくる見えてくる。

神々の山嶺(いただき)たちが。

サガルマータ国立公園を入ると、もはや「ヒマラヤのふところに飛び込んだ」感がありました。

これが世界のジャイアンツたちか。

長野育ちですから、「3000メートルの2倍とか3倍ぐらいかな」という大方の予想はしていたものの、いや、とにかく未経験なデカさなわけです。

写真では伝わらないなあ。本当はもっと大きかったんだけどなあ。

そして、ガイドの彼は3日目、約束通り連れて行ってくれたのでありました。

ホテル・エベレスト・ビューから望むエベレストがこれだ。

息をのむような、と、よく形容されるが。

息ができなくなる、圧倒的な質量をともなった、美しさであった。

胸が苦しい、そんな風景だった。

標高8848メートル。

この地上で唯一無二の場所。トップ・オブ・ザ・ワールド。

そんな山嶺に、われらがNHK先生が、ついにハイビジョンカメラを持ち込み、撮影に成功いたしました。

正月の番組だったっぽいけど、これはすごいわ。

逆にこんなに簡単に見せてもらっちゃっていいのかなという感じ。

小生の後輩も世界100か国以上を回ったハードコアバックパッカーだったが、チベットヒマラヤの国境越えを境に、真面目に就職してしまった。

曰く

「地球上にこんなにも美しい景色があることが分かったので、もう旅はいいかなと思った。」

さて。

冒頭に話を戻しますが、ネパールの最大の収入源は観光です。

この国は貧しい。

1988年の水害では、国土の60%以上が水没。

1億人の国民のうち、3000万人が家を捨てたといわれる。

また、昨今はブータンとの民族問題もある。

洪水、貧困からの民主化運動の成功。一時的とは言え、共和制がしかれた。

ネパールと同じく王政をしいていた隣国ブータンは革命の飛び火に恐れをなして、ネパール系住民の国外退去を命じた。

ただでさえ苦しい情勢に、難民の受け入れ。

90年代初頭から、この国のリアルな環境問題と経済危機はすでに始まっていた。

増える人口、切り倒される木々、温暖化、発生する洪水、観光客数の減少。

—————————————————————————————-

我々には今日も明日もやることがある。

毎日仕事をしなければならない。

その「仕事」が、地球の生命を縮めている可能性だってある。

もちろん、旅行やレジャーだって、同罪ではある。

ただ、そうしたカルマにまみれた我々の人生に、一瞬の考える暇(いとま)を、ヒマラヤは与えてくれた。

そこには強く美しい、神々がいた。

飛行機代分、その後の人生で地球に貢献できることが約束できそうなら、

ぜひ一度、体感してもらいたい、地球の屋根たちです。

おすすめでございます。

“アフリカ デザーテック構想”の波にのれるか。

2012.01.06|shiozawa

明けましておめでとうございます。

昨年に引き続き金曜日は、2012年も世界の産業系のネタを中心に色々と書かせていただきたいと思います。

アフリカのモロッコあたりの国を中心に将来、

“ヨーロッパ中に電力を輸出する国になる”

と言う壮大な構想を持っているそうだ。

その名は“デザーテック構想”。

■欧州、中東、アフリカ… 脱CO2巨大プロジェクトのインパクト

国境を超えた巨大プロジェクトを、欧州企業が打ち出した。「デザーテック」だ。

アフリカ北部のサハラ砂漠に巨大な太陽熱発電所を設置し、地中海の海底ケーブルを通じて欧州に送電する。

2050年までに欧州大陸の電力需要の15%を賄う計画だ。

総事業費4000億ユーロ(約50兆円)という壮大な構想だ。

スイスの重電大手ABB、独シーメンス、独電力大手RWE、独ミュンヘン再保険、ドイツ銀行など 10社以上が参画する。

「デザーテック」構想による再生可能エネルギー電力主体の送電網のイメージ。発電方法は左列上の赤い画像から太陽熱発電、太陽光、風力、右列上から水力、バイオマス、地熱。2012年までに技術、財政、法制面でのFS調査を実施。既にモロッコ政府・エネルギー省と初期段階の立ち上げに関し、協議している。この構想はABBが90年代に発案し、北アフリカの再生可能エネルギーを欧州都市に送る詳細な設計を示していた。こうした長距離送電には同社の高圧直流(HVDC)送電技術が生かせる。

ようやく時代が同社の戦略に追い付いてきた。「気候変動問題は、当社のビジネスにかつてない追い風になっている。

長期的な事業なのですぐに利益に貢献しないが、環境分野での当社の評価を高める」と、ABBのジョセフ・ホーガンCEO(最高経営責任者)は言う。

引用:ECO JAPAN

アフリカにある巨大なサハラ砂漠に発電地帯を作ってしまおうという計画のようです。

総予算50兆円。魅力的な数字です。

実際のところ、何100兆円もかかりそうな話に感じられます。

このヨーロッパと北アフリカを跨いだ巨大プロジェクト。第一弾はすでに進み始めているようです。

■モロッコが再生可能エネルギーを輸出へ

モロッコが、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー事業に大きく舵(かじ)を切り始めた。

同国政府は2009年1月、太陽熱発電や太陽光発電などの太陽エネルギー発電設備を2020年までに少なくとも2000MW(メガワット)規模で導入する長期計画を発表。

その第1段階として、モロッコの中央部に位置するOuarzazateに複数の発電設備をつくり、2014年までに500MW規模の発電を開始するのが当面の目標だ。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官のムスタファ・バクリ氏>

―北アフリカで太陽エネルギー発電を行い、欧州に電力を供給する「デザーテック構想」などの広域プロジェクトにもモロッコは積極的に参加している。

国内の計画と欧州・北アフリカ地域の計画はどのような関係になるのか。

モロッコ国内の状況に合わせてエネルギー計画を進めているが、一方でデザーテックや地中海ソーラープラン(MSP:Mediterranean Solar Plan)といった広域のアプローチにも積極的に参加している。

国内と広域の二つのアプローチは、不整合なものではなく、補完しあうものと考えている。

もともとモロッコは、エネルギー面で見ると欧州に統合されている。

スペインとの間には1400MW(700MW×2)の連系線があり、さらに700MWの連系線を増設中だ。

これは2012年にも完成する予定である。つまり、日常的に欧州とは大規模な電力融通が行われている。

デザーテックや地中海ソーラープランのコンセプト(注:モロッコなど北アフリカ地域から欧州に電力を輸出するスキーム)も、そうした従来の枠組みの延長と位置づけることができる。

引用:Tech-on

すでに北アフリカとヨーロッパは電力網でつながれているようで、これをいっそう強化し、あとはひたすらアフリカに発電所を作ろうと言う話。

この話はただ“ヨーロッパと北アフリカ諸国だけの話”ではないようで、

モロッコ自体、日本の発電技術にも期待しているようです。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官の話の続き>

我々から見ると、日本は世界の中でも独自のポジションを持っている。

それは、エネルギー分野などにおける豊富な経験とノウハウ、イノベーションを起こす能力などだ。さらに日本は包括的なコンセプトの下、エネルギーや気候変動の問題に対して長期的に取り組んでいる。

先進国の企業の多くは、金融市場の言いなりになって短期的な戦略しか描けないが、日本の企業は10年後といった長期的な戦略で事業に取り組んでいると感じている。

日本側と2010年12月に結んだMOCでは、テーマとしてさまざまな技術を挙げている。

PVパネルの比較テストの方法、PVに関わる電力貯蔵技術、PVを電力系統網につなぐ際の系統安定化技術などである。

そのための基礎調査が2011年9月15日に終了し、次の段階に進む予定だ。

引用:Tech-on

かなり、形式的なお言葉のように感じますが、日本企業が参加できない内容でもないはずです。

このデザーテック構想での主な発電方法として考えられる太陽光発電ですが、

現在、欧米諸国や日本などの先進国企業にとって太陽光発電は製造コストと言う点で苦戦中です。

2008年の経済不況およびスペイン政府が補助を突然停止したことにより、太陽光発電産業の成長はバブル現象的な様相を示した。

好況から一転して各国・地域政府が急きょ補助を減らすなどしたため、太陽電池の価格は急速に低下した。

その時点まで技術をリードしていた欧州や日本のメーカーは、価格競争力不足のため中国と台湾に追われ、「市場は欧州と日本、生産はアジア」という局面になった。

欧州と日本のメーカーは,景気が良い時は利益を出せるが、不況になると設備稼働率が低下し、価格低下と相ま

って赤字に転落してしまった。一方、アジアの大手メーカーは、比較的安定な注文があり、10~20%の利益を保つことができた。

この結果、アジア・メーカーの生産能力がどんどん大きくなり、欧州と日本のメーカーは閉鎖や海外移転を余儀なくされた。

引用:Tech-on

現にアメリカのSolyndra社(太陽電池メーカー)は2011年8月末に破産しています。

2011年8月31日、太陽電池メーカーの米Solyndra社が連邦倒産法第11章(Chapter 11)の適用を申請した。

同社の太陽電池は、円筒形の一風変わった外見が特徴である。

そのユニークな形状以上に“Solyndra”の名を世に知らしめたのは、2010年5月のオバマ大統領の視察だろう。大統領は円筒形の太陽電池を前に「グリーン・ニューディール」政策が切り開く未来について力強く講演した。

Solyndra社の他にも、注目を集めた太陽電池メーカーが次々に力尽きている。

リボンSiと呼ぶ短冊状の基板を利用する米Evergreen Solar社や、米Intel社から独立した米SpectraWatt社も、2011年8月に破産に追い込まれた。

もちろん日本の太陽電池メーカーもアジアの新興国にかなり押されている状況かと思います。

このような状況に対して勝機を見出すには、信頼性と高効率性です。

現在、太陽電池には車の車検のような品質に対する世界基準の規格がないようで、品質も当然バラバラ。

2011年1月に、京セラが信頼性をアピールする戦略を説明している。

京セラは「現在の市場は低価格重視と信頼性重視に二極化しているが、将来は信頼性で選ぶ時代になる」と宣言した。

8月には、太陽光発電協会(JPEA)代表理事で、シャープ代表取締役社長の片山幹雄氏が、「太陽光発電システムの長期間の発電を担保する、自動車の車検制度のような品質保証制度が必要。

そのための基準作りを始めている」と述べた。

引用:Tech-on

早く、世界規格を作らなければ、今回のデザーテック構想でも、今勢いのある中国や台湾メーカーに受注を取られてしまうのではと思ってしまいます。

2012年が早く“経済復活の年”になるといいですね。

ありがとうございます。

文科省発表の放射能飛散地図が拡大の一途をたどる件について。

2011.09.29|iwamura

ということで、表題のとおりなのだが、地震から半年を過ぎる現在、それでも我々は大本営発表を、頭を垂れながらラジオで聞くしかない、という現状なのかもしれない、というおハナシ。

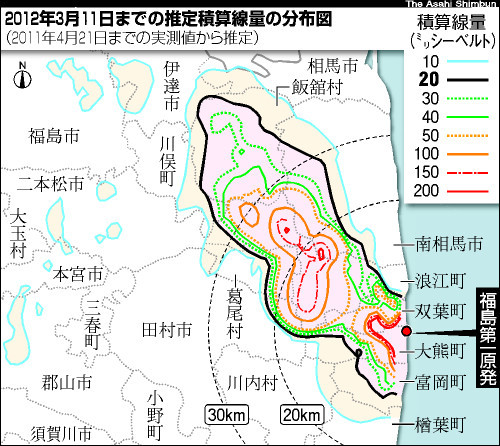

まずは文部科学省発表、4月27日の飛散マップ。

ごらんのように、福島県のいわゆる「30キロ圏内」に限定されたかのような、当時良く我々が目にした地図がそこには存在していた。

asahi.com(朝日新聞社):福島県内の放射線量、詳細な汚染マップ作成 文科省 – 社会

さて、次。

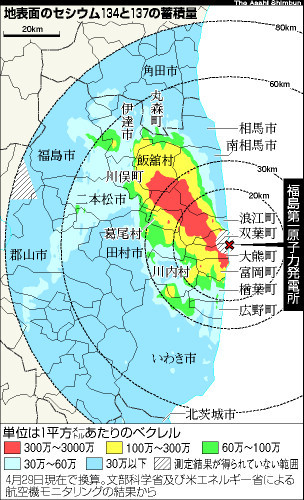

以下は5月6日、ゴールデンウィーク最終日に文部科学省から発表されたデータ。

しれっと「80キロ圏内」。

福島市にまでその汚染が及んでいる、という事実を福島県民のみなさんが初めて公に認識する日となった。

航空機計測もとに「地表汚染マップ」 日米共同で制作

ポイントは

「日米共同で制作」というところかもしれぬ。

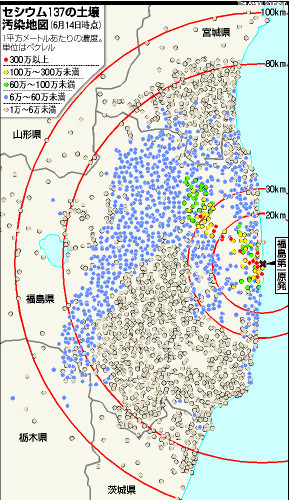

さて、そして下記は8月29日発表地図データ。「100キロ圏内」。

ついに、福島県外までの汚染を文部科学省が発表した日。

このときは初の「土の汚染」を調べたものであり、信憑性の高いデータとなっていた。

asahi.com(朝日新聞社):セシウム汚染土壌マップ発表 文科省、原発百キロ圏内 – 社会

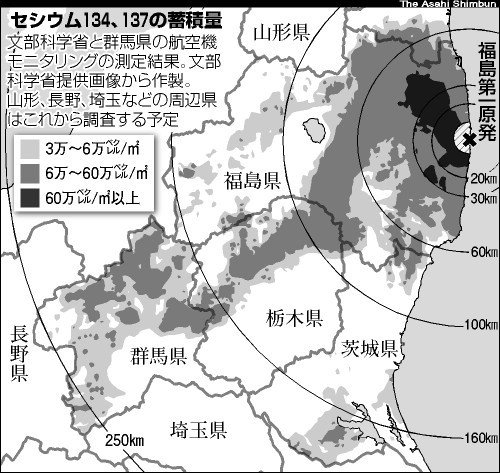

さて、そして昨日9月28日、ついに汚染マップに関東地方が堂々の登場です。

次回発表時はついに東京地方がお目見えか。

asahi.com(朝日新聞社):セシウム飛散、250キロ以遠にも 群馬の汚染地図公表 – 社会

測定方法や単位の相違等、突っ込みどころは満載であるのだが、ここで言いたいことはそんなことではなくて、大本営発表が時を追うごとに「実は戦況は悪化していた」という「伝え方」になっているという事実である。

我々はインターネットというツールを用いるようになって、「テレビのニュースなんか見なくても情報は精査して得られるんだもんね」とか、「インターネットニュースはスピードが一番だよね」とか言っちゃっているが、はたしてそれは事実だったのかと。

未だにお上の握る情報、発表に、我々国民は左右されているのではないのか、という警鐘を本日は鳴らしてみる。

それでは、地震直後の海外メディアにおける「日本放射能汚染地図」一覧も合わせてご確認を。

肝が冷える。

これからされるであろう、差別と闘っていかねばならない件。 | Pocketworks : Idea Portal

原発のエントリーばっかりで申し訳ないなあ。

でも、関連エントリーも以下記しておきます。

そうなんだよな。俺たちはいいけど、俺たちの子どもには申し訳ないとしか言いようがないんだよな。

2011.07.27 国の原発対応に満身の怒り – 児玉龍彦 | Pocketworks : Idea Portal

「原発ジプシー」がヤバい件。

2011.09.27|iwamura

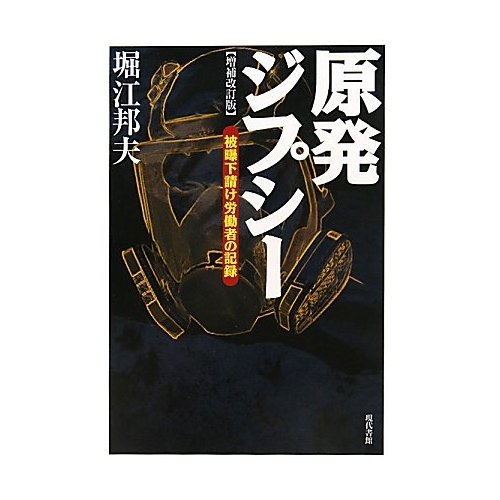

ということで、話題の「原発ジプシー」を買ってしまいました。

今本屋さんで平積みされているかも。

著者堀江邦夫さんが、原発下請け労働者として、全面マスクをかぶり、現場に立ち入ってレポートした本であります。

「いよいよ、あしたからですか・・・」

Nさんの自宅を出て間もなくだった。彼はひとりごとのようにポツリとそう行ったのを最後に、口をつぐんでしまった。

いつも温和な物腰の彼。その彼がなぜ今夜に限って、これほどの厳しい表情で押し黙っているのか。。。その原因が、私の明日からの「行動」にあることは、まず間違いなかった。

明日から私は、一労働者として原発の作業に従事することになっていた。

※「原発ジプシー」プロローグより抜粋

そして、プロローグのあと目次があるんですけれども、「目次」の文言がとにかくすごくて、実際ここを見て小生は本の購入を決めたようなところがあった。

・採用決定

・原発労働者の過去

・「わしらを差別するのか」

・管理ナンバー21851639

・「計画線量」の無計画性

・露骨な社員との「差別」

・突然噴き出した「放射能汚染水」

・行方不明者の軌跡

・続出する線量計の「振り切れ」

・「事故隠し」と「労災隠し」

・子どもの誕生にも不安の影

・「安全教育調査」という名の「思想調査」

・続出する故障、事故

・町中に拡散する放射性物質

・そして体内被ばくが残った

※「原発ジプシー」目次より抜粋

おいおいおい、といった、東スポも真っ青な見出しが躍るわけです。

そして、目次のちにシーベルトとかの単位の説明があり、見開きをめくると

「おいおいマジかよ」

という海水浴場&美浜原発という象徴的な写真が。

これは肝が冷えますね。

※本画像は別のブログさんからお借りしたものです。

「原発ジプシー」久しぶりに水も飲まずに、3時間ぐらいでガーっと読んでしまった。

原発に限らず、下請け労働や、人の見ていないところでの肉体労働等、理不尽な条件下でのシゴトって星の数ほどあるんだろうけれども、「体内被ばく」が残った人間を明らかに使い捨てる、という点が前提にされている事実を考えると、これほど「利権」や「資本」、「国家権力」の論理のひずみが集約された労働も他に無いだろうと感じた。

しかし、俺は今も電力を消費し毎日を生きており、そうした意味では彼らのお陰さまで生かされている側でもある。

ただ、メディアとして、「原発は安全です」「原子力はクリーンなエネルギーです」といった紹介のされ方を成されているものは多々あるが、「原発ヤバいですよ」という逆のベクトルからのリポートというものが少ないので、世のバランスを取る意味でエントリーです。両者バランスを取る意味で、読んでみる必要はある気がします。

※末筆ですが注意点として。本書はあとがきは東北大震災後に書かれておりますが、本文は30年前のものですから、現在は改善されている点が原発にもあるかもしれません。

※関連エントリー