HOME >

発電量が桁違い ~未来の発電“レーザー核融合”

2011.09.16|shiozawa

今日は自然エネルギーとは異なる注目すべきエネルギーの紹介です。

地球にたくさんある水素(※)を元に膨大なエネルギーを作り出す技術。

名前は レーザー核融合。

原子力とは異なり、放射能も極めて微量でクリーンとのこと。

自然エネルギー発電と比べてエネルギー生産量は桁違い。

実現にはまだ時間が掛かりそうですが最近再注目されているようです。

特に国家レベルで力を入れているのがアメリカ。

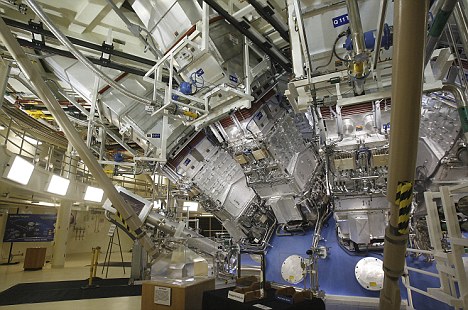

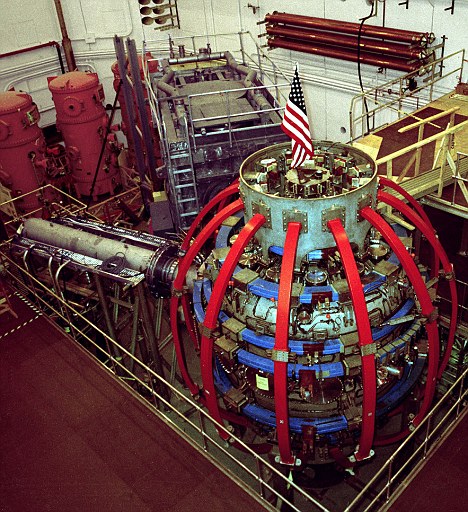

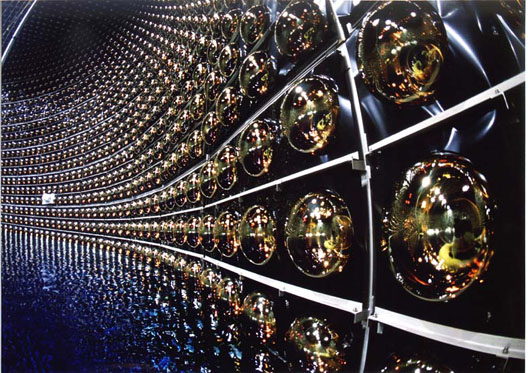

米政府は約4000億円を投じてレーザー核融合施設「国立点火施設(NIF)」を建設しています。

引用:YouTube

引用:Mail Online

まだレーザー核融合の成功例はないようですが来年の2012年にNIFで“点火”する計画とのこと。

成功するか楽しみです。

このレーザー核融合についてわかりやすく解説してくれているのが以下のページ

■レーザー核融合って何?

核融合の原理

太陽をはじめとして、宇宙で輝いている恒星のエネルギーは未来のエネルギー源といわれる核融合によって供給されています。

2つの原子核が十分近づくと、原子核の間に働く引力(核力)が静電的な反発力(クーロン力)に打ち勝って1つに融合し、新しい原子核が生まれます。

これを核融合反応と呼びます。重水素(D)や三重水素(T)のような軽い元素は比較的容易に核融合反応が起こります。

この場合には、核融合反応によってヘリウムと中性子ができ、全質量がわずかに減少します。

この減少した質量に相当する17.6メガ電子ボルトのエネルギーが重水素-三重水素核融合反応に伴なって発生します(E=Δmc^2)。

わかりずらかったらすみません。

すごくザックリ言うと、“原子が軽くなった時に膨大なエネルギーが発生する”のです。

このレーザー核融合。

日本企業も注目しているようです。

■阪大・浜ホト・トヨタが挑む「夢の発電設備」 レーザー核融合

遠い将来をにらんだ「夢の発電設備」として「レーザー核融合」の研究も進められている。

核融合と言っても、原子力ではなく、光を増幅させて強力なレーザー光線を作り、そこで生じるエネルギーを取り出す発電技術だ。

核分裂反応を利用する原発よりも安全性が圧倒的に高いとされ、米国のオバマ政権も力を入れている。この分野では日本も負けていない。

実は浜松ホトニクス、トヨタ自動車、大阪大学などが次世代技術の開発を急いでいる。これは、重水素などで構成する燃料に強力なレーザーを照射して一気に圧縮させ、原子核同士が融合する際に発生するエネルギーを取り出す。

技術的に説明するのは難しいが、簡単に言えば、太陽のエネルギーと同じ仕組みだ。

それゆえ、「地上に太陽を」を合言葉に、人類未踏のエネルギーの獲得に向け、世界のレーザー研究者たちが研究に取り組んでいる。

引用:日経新聞

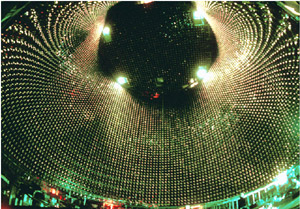

ここで出てきました“浜松ホトニクス”。

地下天文台「スーパーカミオカンデ」の光電子増倍管を作った会社で有名です。

この浜松ホトニクスはレーザーなど光分野の技術でも世界でも突出した存在のようでして

レーザー核融合の光源になる半導体レーザーを独自開発しているようです。

頼もしい限りです。

アメリカに負けていられませんが、

来年2012年のNIFでの実験が成功すれば、実用化への動きがいっそう加速すると思います。

エネルギー問題が心配ですからできるだけ早く実用化されるように応援しています。

なんせ実現できれば、非効率的な自然エネルギー発電設備のために無駄な国家予算(つまりは私たちの税金)を使わずに済むはずですし。

ありがとうございます。

※重水素(D)や三重水素(T)が用いられる。

植物工場で復興!

2011.09.09|shiozawa

ここ数年注目されるようになりました植物工場。

都心でも、空いたスペースで野菜が生産出来るといった点で注目されていたかと思っていましたが、震災で大きな被害を被った東北地方の農業復興のために利用しようといった動きもあるようです。

■植物工場、東北復興のスマートシティで「増殖」

「植物工場」の注目度が急速に上がっている。

背景にあるのは、東日本大震災に伴う津波による田畑の塩害や、福島第1原子力発電所の事故で漏洩した放射性物質による土壌汚染である。

生産者側は、安心して農業を続けられる仕組みを切望していて、一方で消費者もこれまで以上に「食の安全」に注目している。

こうした状況の急変に対応できる策として、浮上したのが植物工場である。

東北地方の復興でスマートシティを建設しようとの計画が今、多くの自治体によって進められているが、その中に植物工場の建設・運営を組み入れ、農業の再生を目指そうという例が増えているのだ。

引用:日経新聞

確かに農業をしていた場所が農業の出来ない環境になってしまうとなると、確かに環境の影響を受けにくい植物工場は実に有効だと感じます。

この植物工場。

推進するのは自治体だけではなく、政府も規制・制度確立や人材育成、金融支援など色々しているようでして、

実は 2009年から経済産業省のロビーには植物工場が設置されているようです。

でも現在、植物工場で生産しているのは以下のような緑野菜が中心。

<スイートバジル> <クレソン> <フリルレタス>

そんな植物工場の最先端はじつは日本ではなく、風の国“オランダ”。

植物工場の先進国であるオランダでは、高度化されたガラス温室などの大規模施設で周年計画生産を行い、高い生産性を有している。

オランダの研究機関の統計データによると、同国の植物工場における食用野菜の生産量は約150万トン、2006年の生産高ベースで13億3,000万ユーロ(約2,000億円)となっている。

主な生産品目はトマト、パプリカ、きゅうりの3品種で、全体の90%を占める。

トマトの生産性では日本の3倍近い収量をもつ。

引用:環境ビジネス

日本の市場規模が約200億円程度。

オランダはその10倍程の市場規模があるという事なのでいかに進んでいるかがよくわかります。

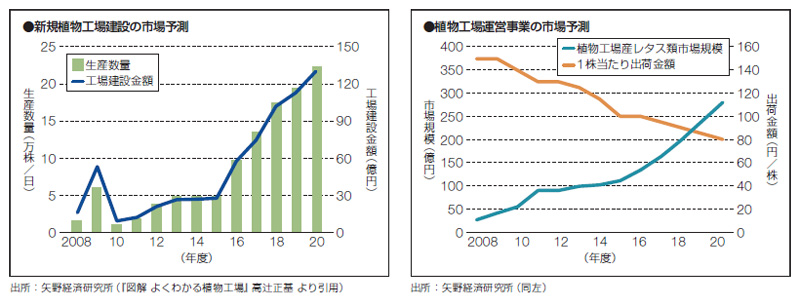

しかし、日本の市場規模も今後ドンドン右肩上がりの成長が予測されています。

■矢野経済 国内植物工場の2015年度市場規模は09年比2.2倍に拡大

矢野経済研究所は、オランダと日本の植物工場市場についての調査結果を発表した。

植物工場とは、人工的に高度な環境制御を行った施設で、植物を周年・計画生産するシステムをいう。日本の植物工場における2009年度の市場規模(食用野菜の出荷金額ベース)は138.62億円だった。

今後、右肩上がりで推移し、2015年度に310億円、2020年度に640億円に拡大していくと予測する。

引用:環境ビジネス

上のグラフのようにドンドン値段が安くなったら、植物工場産の野菜を食事のたびに口にする将来が来るかもしれません。

そして、輸入野菜より安くなったら自給率が上がるかもしれません。

これは非常に期待が持てます。

しかし、植物工場にも大きなデメリット。

特に今の日本には大きな心配ごとです。

■植物工場に「停電」はダメージ

東日本大震災では東北地方の植物工場が被害を受けた。

首都圏では震災後、しばらく計画停電が実施されたが、電気の供給が止まる事態は植物工場の野菜には大きなダメージだ。

天候に左右されずに安定供給できると思われていた植物工場にとって、震災は「不測の事態」だった。

「電力の供給を制限されてしまうと、通常の出荷ができなくなる」-。

震災以降、農林水産省花(か)き産業振興室では、植物工場を運営する会社から問い合わせや相談が相次いだ。

引用:MSN産経ニュース

そう。

電気で育つ以上、電気が供給されなくなると全く育たなくなってしまうのです。

電力事情が非常に不安定な現在の日本。

エネルギー政策もどこに向かっていくのかよくわからないため、単純に植物工場が有効とはいえないです。

電気は大切だなぁと当たり前のことながらつくづく感じます。

ありがとうございます。

バイオ燃料はあらゆるものから取れる☆

2011.09.02|shiozawa

一時期エコな代替燃料として話題なっていました、バイオ燃料。

現在、このバイオ燃料の主流であるバイオエタノールはとうもろこしやサトウキビなどの植物(穀物)から精製されていますが

こういったガソリンに取って代わる燃料をあらゆるものから作り出す研究が今もなお世界中で行われているようです。

古新聞から自動車の燃料を作り出すバクテリアが発見される

アメリカ・ルイジアナ州のニューオリンズにあるチュレイン大学の科学者たちが、古新聞からガソリンの代替燃料となる“バイオブタノール”生み出す新種のバクテリアを発見し、古新聞を使ってその菌に関する研究を進めています。

バイオブタノールの方がガソリンの代替燃料としては扱いやすい特徴を持っています。

「TU-103」と呼ばれるバクテリアは、有機化合物のセルロースから直接バイオブタノールを生成できるとされる初めての菌種です。

バイオブタノール生成可能なバクテリアは通常有酸素状態では死滅していまうのですが、「TU-103」は有酸素状態でも活動し続けることが可能。

無酸素状態を作り出すだけでもコストがかかってしまうので、このことはバイオブタノール生成にあたって大きな進展となります。

「セルロース(※)はどの緑色植物にも含まれていて、最も成分豊富な有機化合物です。これをバイオブタノールに変換することは多くの科学者の夢なのです」と、細胞分子学のDavid Mullin教授の研究室に所属している博士研究員のHarshad Velankarさんがコメントしました。

引用:Gigazine

ほぼすべての植物から取れるセルロース。

それをエネルギーにできるという事は

“植物から作られたあらゆるゴミもエネルギーになる”。

すごく将来性を感じる研究です。

日本では水産庁が“海を生かしたバイオエタノールの生産の研究”を2008年からしているようです。

■水産庁が海藻からバイオエタノール製造技術を研究開発・5年間で技術確立へ (2008年)

穀物(農地)よりも生産できる場所が多い海藻(海中)を原料にしてバイオエタノールを量産できれば、食物と「取り合い」をすることがなくなるのではないかと期待されている。

海藻は普段食べ慣れているわかめや昆布などではなく、【「海藻からバイオエタノールを400万トン/年生産」水産振興会構想発表・2013年から実証事業開始】などで伝えているような、成長が早く燃料作成に適している海藻を使う方針。

恐らくは「ホンダワラ」などを用いるものと思われる。

<ホンダワラ>

日本の特徴を生かした研究で実に面白いです。

ただ、海草を取るのはすごく大変そうに感じますが、プラスに考えれば新しい雇用の誕生になるかもしれません。

そして海外ですが

ちょっと代わったものからバイオ燃料を精製し、実用化されている国があるようです。

■し尿から作るバイオ燃料を市バスに、ノルウェーの首都

下水はクリーンエネルギーの鍵となりうるか?ノルウェーの首都オスロ(Oslo)で2010年以降、人間のし尿から抽出したバイオ燃料を市バスで利用する計画が進んでいる。

「カーボンニュートラルな燃料だから、環境を汚染しにくい。騒音も少ないし、永遠に再生可能だ。(し尿処理の面でも環境保護の面でも)互いにメリットがある」と同プロジェクトに関わる市民の1人、オーレ・ヤコブ・ヨハンセン(Ole Jakob Johansen)さんは語る。

市バスが使用する予定のバイオ燃料は、し尿から作られるメタンで、Bekkelaget下水処理場に集まるオスロ市の人口25万人のし尿が原料となる。

トイレに行くことで、年間8リットルのディーゼル燃料に等しい燃料を1人当たりが生み出す計算。1人分だけを見るとわずかかもしれないが、25万人分が集まれば、バス80台が10万キロずつ走れる分を十分にカバーする。

しかも、ディーゼルに比べバイオメタンは(カーボンニュートラルなため)ずっと環境に優しい。さらにディーゼル燃料と比較して、呼吸器疾患の原因となる2つの物質である窒素酸化物と微粒子の排出はそれぞれ78%、98%も削減される。バスの騒音も92%抑制される。

引用:AFP BB news

“25万人分が集まれば、バス80台が10万キロずつ走れる”という数字を見て

私達は毎日エネルギーを捨てているんだなぁと強く感じる面白い燃料の生産方法です。

最後に最近のバイオ燃料で最も興味を感じたのがこちら。

■火発の排ガスで「ミドリムシ」培養 → ミドリムシから作ったバイオ燃料で発電

動物と植物の中間的性質を持つ単細胞生物「ミドリムシ」を、多量の二酸化炭素(CO2)を含む火力発電所の排ガスを使って培養することにバイオベンチャー企業「ユーグレナ」(東京都)が成功した。

同社はミドリムシからバイオ燃料を作る技術も開発中で、排ガスのCO2を減らしたうえ、代替燃料を作る新たな温暖化対策として注目されそうだ。

ミドリムシは体長約0.1ミリ、水田などにすむ。光合成によりCO2を吸収する植物の性質を持ちつつ、鞭毛(べんもう)という器官で動物のように動く。

光合成能力が高いのが特徴で、熱帯雨林の数十倍に達する。

同社は05年、沖縄県石垣市に食用可能なミドリムシの大量培養施設を世界で初めて建設。ミドリムシを素材にした健康補助食品やクッキーを製造、販売している。今年6月、沖縄電力金武(きん)火力発電所(沖縄県金武町)で、煙突から出る直前の排ガスをミドリムシの培養槽に吹き込む実験を行った。

この排ガスはCO2濃度が大気の400倍近い約15%に達する。

ガスを入れた培養液は酸性になり、大半の生物は生きられないが、ミドリムシは順調に成長した。

増殖速度は空気を通した場合の最大20倍に達した。排ガス中の豊富なCO2で光合成をし、増殖したとみられる。

小学校か中学校の授業に顕微鏡で見たミドリムシ。

将来の学校の教科書には“ミドリムシはエネルギーを生産者”としてのるのでしょうか。

じつに楽しみです。

最近は、バイオ自動車より電気自動車のほうが大きく取り上げられているように感じます。

たしかに電気自動車のエネルギー効率はガソリン車に比べて非常に効率的です。

しかし、電気の発電自体に化石燃料が使われているのに対し、バイオ燃料100%で走る自動車ならばカーボンニュートラル(※)だからCO2排出量は0%。

より長期的に環境に適したエネルギーということを考えるとバイオ燃料は思った以上に不可欠なように私は感じます。

ありがとうございます。

※ カーボンニュートラル:何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量である、という概念。

※セルロース:植物細胞の細胞壁および繊維の主成分で、天然の植物質の1/3を占め、地球上で最も多く存在する炭水化物

おみやげ/星新一

2011.08.16|iwamura

フロル星人たちの乗った宇宙船は、星々の旅を続ける途中、地球へも立ち寄った。しかし人類と会うことはできなかった。なぜなら、人類が出現するよりずっと昔のことだったのだ。

「どうやら、わたしたちのやって来るのが、早すぎたようですね。最も知能がある生物といったら、サルぐらいのものです。もっと進化したものが現れるには、しばらく時間がかかります。」

「そうか。それは残念だな。文明をもたらそうと思って立ち寄ったのに。しかし、このまま引き上げるのも心残りだ。おみやげを残して、帰るとしよう。」

フロル星人たちは、金属製の大きなタマゴ型の容器をつくり、その中にいろいろの物を入れたのだ。

簡単に宇宙を飛び回れるロケットの設計図。あらゆる病気を治し、若がえることのできる薬の作り方。みなが平和にくらすにはどうしたらいいかを書いた本。さらには文字が通じないとといけないので、絵入りの辞書をも加えた。

「将来、住民たちがこれを発見したら、どんなに喜ぶことでしょう。」

「ああ、もちろんだとも。」

「しかし、早く開けすぎて、価値のある物とも知らずにすててしまうことはないでしょうか。」

「これはじょうぶな金属でできている。これを開けられるぐらいに文明が進んでいれば、書いてあることを理解できるはずだ。」

「そうですね。ところで、これをどこに残しましょう。」

「海岸ちかくでは、津波にさらわれて海の底にしずんでしまう。山の上では、噴火したりするといけない。それらの心配のない、なるべくかんそうした場所がいいだろう。」

フロル星人たちは、海からも山からもはなれた、さばくの広がっている地方を選び、そこに置いて飛び立っていった。

長い長い年月がたっていった。地球の動物たちも少しづつ進化し、サルの仲間の中から道具や火を使う種族、つまり人類が現れてきた。なかには、これを見つけた者があったかもしれない。だが、気味悪がって近寄ろうとはしなかったろうし、近づいたところで、正体を知ることはできなかったにちがいない。

また、長い長い年月が過ぎていった。人間たちは、しだいに数が増え、文明も高くなってきた。

そして、ついに、金属製のタマゴのわれる日が来た。しかし、砂の中から発見され、喜びの声とともに開かれたのではなかった。

と、いうことで、nhkさんの「映像の世紀」~人類は地獄を見た~ですが。

※nhkオンデマンドこちら

※dvd購入はこちら

耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、以って万世の為に太平を開かんと欲す。

基本的に右でも左でもあって、ノンポリなんだけれども、やっぱり唯一の被爆国としては、原子力に対するスタンスは考えなくてはいけない国だと思う。

Fukushimaは二度目だ。

宇宙まで飛べるロケットや何でも治す薬、新鮮な野菜や海の幸。未来の可能性や自然を一瞬にして破壊する力を持った原子力に対して、畏怖、あるいは嫌悪の心を、忘れるべきではないと思うなあ。

2011.07.27 国の原発対応に満身の怒り – 児玉龍彦

2011.07.30|iwamura

地震から5カ月近くが過ぎようとしています。

我々は、騙されていたのだろうか。

国の対応は、はたして本当の本当に、正しかったのであろうか。

「これがチャイナクオリティだ!」と、中国鉄道事故を笑う資格が、我々日本人に在るのだろうか。

39人とか、100人とか、そんなレベルの話じゃあないんだぜ。

※全文書きおこしこちら

※児玉龍彦教授紹介ページこちら(東京大学)

涙が出ました。

お子さんいらっしゃるかたは、ご覧になった方がいい。

これテレビで放送してくれたところあるのかなあ。

我々は、負の遺産と付き合ってゆく覚悟を決めなくてはなりません。

「がんばろう日本」は、向こう100年、500年の、我々の責務。

過去関連エントリー(map付き)/