HOME >

地中深くのマントルに膨大な水か☆

2014.03.14|shiozawa

地球は表面の約70%が水に覆われた「水の惑星」です。

さらに地球表面にある水の97%までが海水なのですが、

その海水よりもたくさんの“水”が地中の奥深くにあるかもしれないようです。

■マントル内部の水の存在を示唆する”リングウッダイト”を地球上で初めて発見 (2014.3.13)

カナダ・アルバータ大学のGraham Pearson氏らはこのたび、地球内部に水が存在している可能性を強く示す「リングウッダイト」という鉱物を、地球上で初めて発見したと発表しました。この成果は、科学誌Natureに掲載されています。

<リングウッダイトを含んだブラウンダイヤモンドの岩石。(アルバータ大学ウェブサイトより)>

近年の研究により、地球内部のマントル層は、「上部マントル」と「下部マントル」の二層構造になっていることが知られており、地下400〜700kmには両者の境界面となる「マントル遷移層」が広がっているとされています。

このマントル遷移層の構成成分として考えられているのが、リングウッダイトと呼ばれる岩石です。

この岩石は、1969年に隕石の中から初めて発見(Nature)されたものですが、惑星の形成過程に関するシミュレーションや地質学的な研究から、近年ではどうやら地球の内部にも存在しているらしいということが明らかになっています。

この岩石の大きな特徴として水を豊富(自重の1.5パーセント程度)に含むことが可能ということがあり、これが地球内部に存在していることが証明できれば、地中深くに大量の水が存在していることを示す手がかりになります。しかし、これまでリングウッダイトは地球上では発見されていませんでした。

今回研究グループは、ブラジル・マットグロッソ州のジュイナ地域に流れる川で2008年に採取されていたブラウンダイヤモンドのサンプルを、ラマン分光やX

線回折といった手法を用いて数年がかりで分析。

その結果、このダイヤモンド中にはリングウッダイトの成分がわずかに含まれていることが確認できたとしています。

引用:ガジェット速報

シミュレーションや地質学的な研究から、近年ではどうやら地球の内部にも存在しているらしいということが明らかに ?

人間にはとても到達できない地中400〜700kmにあるであろう未確認の岩石の存在が予測た上で、今回の的中。

それにしても超高圧・超高温の地中で水が石に閉じ込められてしまうとは、なんとも不思議。

ただ、今回のリングウッダイトのような実物ではありませんが、存在を高めるようなものは以前から色々と発見されていたようです。

■地球内部の水の貯蔵庫が10億年以上存在し続けていた証拠を発見

地球内部のマントル遷移層に、10 億年以上もの長い期間にわたって水が安定に貯蔵されていた証拠を、世界で初めて明らかにしました。

マントル遷移層補足 1は地球内部の上部マントルと下部マントルの境界部に位置し、深さ約 410 km から 660 km の間に存在しています。

マントル遷移層が地球内部における重要な水の貯蔵庫となっている可能性については 20 年以上前から予測され、また実際に水を含んだマントル遷移層が全球規模で局所的に存在していることが分かっていましたが、どのくらいの期間、水の貯蔵庫として存在し続けているのかについては明らかにされていませんでした。

今回、我々は、特にたくさんの水が存在することが推定されている中国北東部下のマントル遷移層に着目し、直上の火山岩の化学組成について、詳細な解析を行いました。

その結果、10 億年以上前の原生代に沈み込んだ海洋プレートからマントル遷移層に水が供給され、そしてそれ以降、このマントル遷移層が水の貯蔵庫として安定に存在し続けていた証拠を見出しました。

引用:東北大学

地中の地層とその地層の違いとその水含有率の違いがよくわかるのがこちら。

■「巨大な水の貯蔵庫」マントル遷移層

岩石は圧力や温度に応じた相転移をする。

ウォズレアイトやリングウッダイトが存在しているマントル遷移層では、上部マントルや下部マントルに比べてはるかに多くの水を蓄えることができる

「マントル遷移層を構成する鉱物であるウォズレアイトやリングウッダイトは、大量に水を含むことができることがわかりました。もしこの地下の『水の貯蔵庫』を満杯にすると、実に海水の10倍もの水を含むことができる」と大谷さんはいいます。この貯蔵庫に実際にはどれくらい水が含まれているのかについてもこの研究によって判明しつつあります。また、どうやらマントル遷移層における水の分布が不均一らしいということもわかりました。スラブの近くには水が多く、離れると水が少なくなるのです。マントル遷移層でとどまったスラブでは、温度の上昇で脱水反応が起こります。これにより、スラブ付近の上部マントルの最下部に「重いマグマ」ができる可能性があることもわかりました。引用:最前線の声

空にはまだ見たことのない無限の世界が広がっています。

同様に、足元にある地中にはまだ誰も見たことのない未開の世界が広がっていることを教えてくれる発見でした。

まだこれからも誰もが想像しえない世界の発見があることを楽しみにしています。

ありがとうございます。

晩酌家必見!かなり気になる 『ミラクルマシーン』の存在!

2014.03.12|iwamura

こんにちは、nakanoです!

毎晩毎晩、晩酌をしているのは、

私がお酒が好きだから…というだけでなくて、

世間のアンケートでも3割以上は、毎日晩酌している、

いわば世の中のお父さんには必要な習慣ですよー!

しかし、忙しくて買いに行く時間もなければ、

コンビニばかりじゃお金もかかりますよね…

外で呑むと、確かに楽しいですが、

時間もお金ももっとかかりますので、

そんな世の中の晩酌家の皆様に朗報です!

『イエスキリストは、水からワイン』を作り出しました…というお話がありますが、

そんなただの水からワインを作り出すことが出来るミラクルなマシーンが、

アメリカで開発されたニュースが入ってきています!

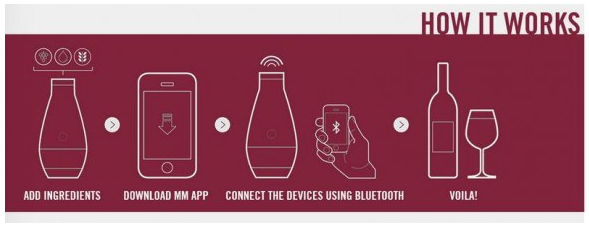

水からワインを作り出す、魔法のような装置が開発されたというのだ。米国メディア Foodbeast が伝えている。

同メディアによると、装置の名前は「ミラクルマシン」。専用スマホアプリと連動して、自宅でも簡単にワインを作ることができるそうだ。価格は499ドル(日本円で約5万円)。

※えん食べ様より

ただの水を炭酸水に変えてしまう『ソーダスクリーム』も、

大変素晴らしい商品で、出てきた時は『魔法だ!』と思って、大変興味を惹かれましたが、

今回の魔法のアイテムは、その名もまさに『ミラクルマシーン』、

3日間あれば、スマホを使って水をワインに変えるという、驚愕のミラクルなマシーン!

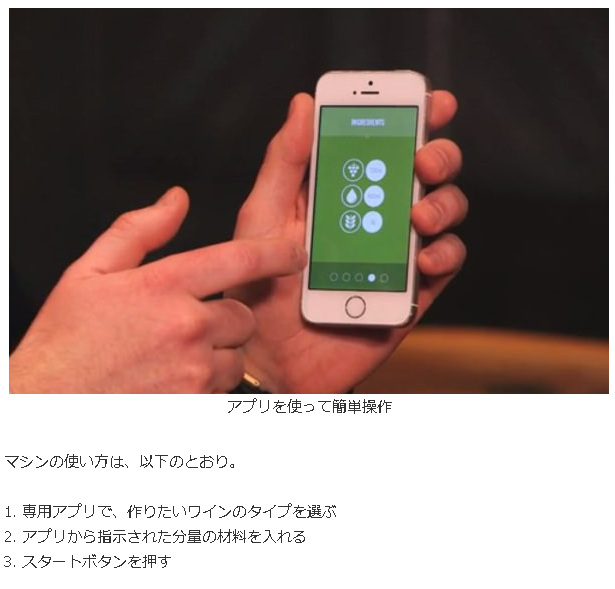

※えん食べ様より

この魔法のマシーンに入れるのは、

水、イースト、濃縮ブドウ果汁、それから『仕上げの粉』…、

この『仕上げの粉』が、熟成を促し、寝かせたワインの風味を作り出す…というから驚きの粉!ですね…

何で出来ているんでしょう…

※POUCH様より

後はスマートフォンでダウンロードして、スイッチオン!

3日後には熟成されたワインとして生まれ変わりますが、

その間は、スマフォで途中経過も確認出来るとか。

このアプリのダウンロードで、なんと6種類のワインが製作可能!

おお…、6種類って、ワインそんなに種類知らないですが、

選べるのは嬉しい…!

巷で売られている2000円相当のワインのクオリティだと言われているようですが、

なんと財布に優しくて、そして不思議なマシーンです!

日本での販売は、5万円程度。

今後は、月額有料制にして、

アプリから色々なワインが作れるように幅を広げる…とか。

確かに水からワインが作れてしまったら、

成人確認も出来ないですからね…

5万円で水がワインになるなら安い!と考える皆様、

『イエスキリスト』気分が味わいたい皆様、

本当に2000円相当のクオリティかは、呑んでみて判断したいと思います…

ありがとうございました。

車をプラモデル感覚で☆

2014.03.07|shiozawa

子供の頃に随分と色々なプラモデルを作ったりしました。

お城や戦艦やミニ四駆などなど。

そんなプラモデル作りの感覚で

“簡単かつ手ごろな値段で作れる自動車のキット”が海外で発売されたようです。

さすがにお手頃といっても、本当の車のお値段と比較すればですが。。。

■1時間で組み立て可能な「オープンソースEV」 (2014.2.6)

素人でも1時間で組み立てられる「オープンソース自動車」が登場した。

ドアなどさまざまなオプションが可能で、4,000ドル以下で、4人乗りの電気自動車が完成する。

このOSVehicle Tabbyを「クルマ」と呼ぶのは少し無理があるかもしれない。

この1時間の組み立て時間には、ドアや本体パネル、フロントガラスなどの余分なものを取り付ける時間は含まれていないのだ。

だが、運転することはできる。とはいえ、警察か地域のDMV(自動車登録・免許の管轄局)から、公道上での走行に関する適正を疑問視される可能性は高い。

ただし、アップグレード版の「Urban Tabby」を選べば、公道仕様を満たす車体が付いてくる。少なくともこれで英国での走行は可能になる。

OSVでは現在、Tabbyスターター・キットの事前予約を受け付けている。

2人乗りタイプと4人乗りタイプがあり、どちらも500ユーロ(約69,000円)だ。

さらにオプションとして、バッテリーパック(698ユーロ、約96,000円)、電動パワートレイン(1,520ユーロ、約209,000円)、シート(80ユーロ、約11,000円)などが用意されており、これらを付ければ、最高時速80kmの小型電気自動車を4,000ドル以下で手にすることができる。

OSVではさらに、駆動系のオプションを増やして、3タイプの電気モーター(4kW、8kW、15kW)、ガソリン電気ハイブリッド(125ccエンジンと15kWモーター)、従来の内燃機関(50~250cc)なども選べるようにする予定だ。引用:Wired.jp

さすがに、手慣れた技術者2人がかりならば41分で完成させられますが、一般人でそんなに早くできるわけがありません。

でも、頑張れば一日や二日くらいでできなくもなさそうです。

動画にあるカートのような車ならば、約69,000円。

小さな太陽作り、一歩前進☆

2014.02.28|shiozawa

太陽☆

なくなってしまったら地球上のすべての生物が滅亡してしまうほど、たくさんのエネルギーを遠くから降り注いでくれる大切なものですが

小さな太陽を作る研究は結構むかしから行われています。

それが“核融合”の研究です。

その核融合の研究で少し進展がありましたのでご紹介☆

■核融合に向けて一歩前進 2014.2.26 WED

ローレンス・リバモア国立研究所の物理学者たちが、核融合を引き起こすために燃料によって吸収されたエネルギーよりも大きな融合エネルギーをつくり出すことに成功した。

最終目標は極めて野心的だ。そして誰もそれを隠さない。

いわゆる自律的核融合に到達することだ。

太陽やすべての恒星の中で起きているエネルギー生成のプロセスだ。

2つ以上の原子核が近づいて互いに結合し、より重い1つの原子核を形成して、エネルギーを放出する。

しかし、2つの原子核を一緒にするには、陽子を遠ざけておこうとする電磁反発を上回る非常に高い圧力に到達する必要がある。地球上で、恒星と比べてずっと低い温度でこのメカニズムを引き起こすことは至難の技であるため、この課題は何十年も科学者たちを専心させてきた。

これに成功することは、ほとんど無限のエネルギー源を得ることを意味するだろう(核融合に用いられる燃料は、重水素と三重水素の混合物で、簡単に入手できる)。

そしてクリーンだ。というのも、核分裂と違って核融合は放射性廃棄物を生み出さないからだ。

アメリカのサンフランシスコ近郊にあるローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の研究者たちは「Nature」で、最終目標に向けて重要な一歩を達成したことを語っている。要約すると、オマー・ハリケーン率いる科学者たちは、反応を引き起こすために燃料によって吸収されたよりも多くの核融合エネルギーを解き放つことに成功した。

いい換えると、彼らは世界で初めて1を超えるエネルギーの利得を測定した。

確かに点火(核融合のエネルギーが重水素と三重水素の原子核を閉じ込めるために使われるエネルギーよりも大きくなるプロセス)について話すことはまだできない。しかしそれでも画期的な結果だ。引用:Wired.jp

ということで、太陽が強い光や熱という形で膨大なエネルギーを宇宙にまき散らしまくっているのは、核融合反応によるものだということです。

でも、はて、、、核融合って何?ということで超簡単に説明するとこんな感じ

書いて字のごとく、

二つの物質(核)がくっついて(融合)して核融合☆

核融合とは軽い原子核どうしがくっついて、より重い原子核に変わることをいいます。

<核融合>

くっついたときにとても大きなエネルギーが出ます。太陽も核融合で燃えています。

核融合研究は、地球に小さな太陽をつくって、このミニ太陽からでるエネルギーを利用して電気を起こすことを目指しています。

引用:核融合科学研究所

そう、太陽のように何にもしなくても、自分のエネルギーでどんどん反応してエネルギーを作り続ける事ができれば、エネルギー問題は亡くなるはずです。

しかも太陽は水素(H)と水素が核融合してヘリウム(He)になるわけですが、地球にも水素はたくさんあるわけです。

水(H2O)は水素と酸素の化合物ですし。

しかも、核分裂と違って放射性物質はでない☆

なんせ、一番軽い水素とヘリウム。

放射性物質は水素やヘリウムと比べたらとても重たい物質ばかりですし。

では核分裂は?

ということで

<核分裂>

と言うことで書いて絵のごとく

物質(核)が分裂して核分裂☆

分裂するということは大きなものが二つになるということで、当然軽い2つになるわけです。

そして、その時に大きなエネルギーが発生します。

今色々と問題になっている原子炉発電はこの核分裂によって水を蒸発させて電気を発電しているわけです。

つまり、分裂させてエネルギーがほしい!というわけで

とても分裂しやすい物質として放射性物質を使うわけです。

わざわざ不安定なものを使っているわけです。

話が戻りまして、放射性物質を発生させないで膨大なエネルギーを生み出せる“核融合”。

日本の研究開発はどうかというと、

■核融合実験設備(超電導型)、組み立てはじまる 2013年1月28日

日本原子力研究開発機構は那珂核融合研究所(茨城県那珂市)に設置する超電導型核融合実験設備(JT-60SA)の組み立て開始に合わせて現場を公開した。

JT-60SAは、地上に太陽を作り将来のエネルギー源として利用を試みる核融合炉の研究において、超高温プラズマを安定的に保持する研究などを行う実験設備。

研究の成果は、日欧米などが共同で取り組む国際熱核融合実験炉(ITER)とともに、核融合原型炉の実現に寄与する。

JT-60SAは、ITERの設計や核融合研究の発展に大きく貢献し2008年に引退した臨界プラズマ試験装置(JT-60)の後継で、超電導化することでより長時間、超高温のプラズマを保持できるようになるという。(写真はすべて茨城県那珂市)

引用:電気新聞

バリバリ研究しているようです。

早く日本に“小さな太陽”が誕生すれば、ごたごたしたエネルギー問題も一発解決。

非常に挑戦的で難解な研究ですが、応援しております。

ありがとうございます。

まるで生きてるような“ナノモーター”☆

2014.02.21|shiozawa

最近ではナノスケールでいろんなものが作られる時代になりまりましたが、

駆動系の基本であるモーターも最近はナノレベルで作り、動かせるようになってきているようです。

色々な種類があり、とっても面白いのでご紹介☆

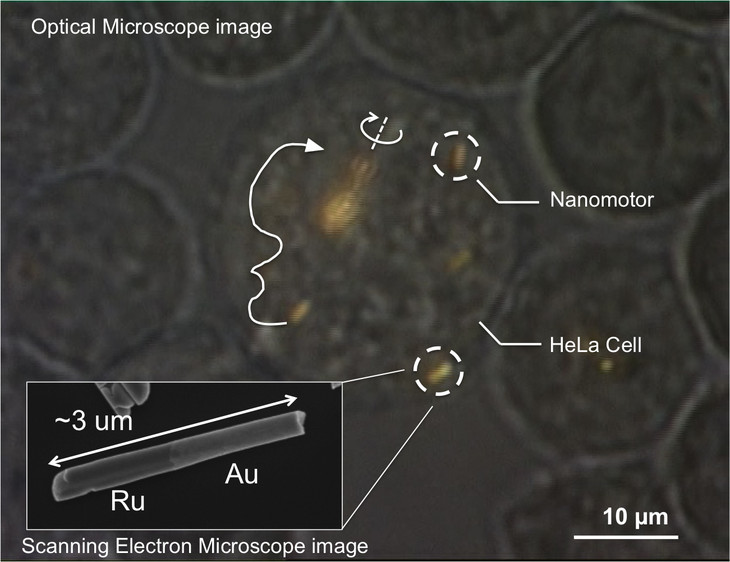

■超音波と磁力を組み合わせて細胞内を自由に動き回れる微小ナノモーターの製作に成功 2014年02月17日

細胞内を自由自在に動き回れる自律推進型の極小モーターの製作にアメリカの研究チームが成功しました。

この実験の成功によって人間の体内を自由に移動させ癌細胞などに狙いを定めて投薬するドラッグデリバリーシステムの実現に大きく近づきそうです。

アメリカのペンシルバニア州立大学のトム・マローク博士とその研究チームは、超音波と磁力を使うことで細胞内を自由に移動できるナノモーター(超音波ナノモーター)の開発に成功しました。

何はさておき、超音波ナノモーターの動きが一発で理解できるムービー集は以下の通りです。

丸い細胞内で動き回っている金色の物体が超音波ナノモーター。

細胞内部でドリルのように回転するものや細胞の内壁をぐるぐる動き回るものや、じっとその場で待機するものなど、さまざまな動きが見られます。

引用:Gigazine

金とルテニウムをつないだ3umの極小棒に超音波と磁場をかけると自由自在に動かせる?!

まるで微生物のように機敏に動いており、実に不思議でなりません。

しかも連携して細胞を動かしている。

次も似たような原理で掃除機のような働きをする分子モーター。

■米アルゴンヌ国立研究所、微小な物体をつかんだり運んだりで 2011年8月9日

米アルゴンヌ国立研究所の Alexey Snezhko氏と Igor Aronson氏が、交流磁場をかけて動きの制御が可能な0.5mm径のマイクロロボットを開発したとのこと。

このロボット自体も、混じり合わない2種類の液体の間に挟み込まれたマイクロ径の強磁性粒子に交流磁場をかけることで自己組織化的に組み立てることができるそうです。

磁場がかかっていない時には、液体中の粒子はバラバラに漂っていますが、交流磁場を液体表面に対して垂直に印加すると、自己組織化によって粒子が集まり、トゲトゲのある円状のデバイスが形成されます。

研究チームは、花の名前にちなんでこのデバイスを「アスターズ」と名付けています。

アスターズはそのままでは動きませんが、第二の弱い磁場を表面に平行に印加すると、デバイスが泳ぎ始めます。これは、磁場によってアスターズの流体力学的な流れの対称性が破られるためであるといいます。

引用:SJNニュース

他も全く違った原理の分子モーターも色々あるようで、

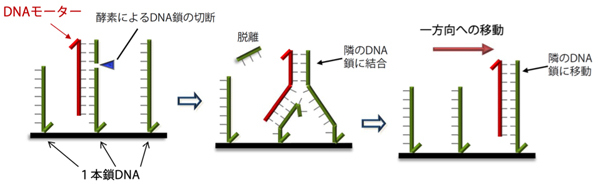

例えば、こちらはDNAで作成した分子モーター。

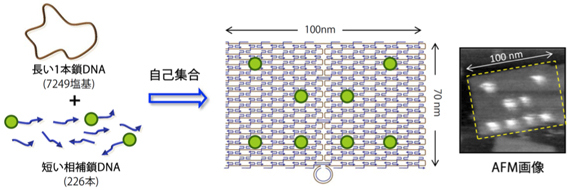

■京大、分子モーターの進行をナノスケールで制御することに成功 2012/1/24

京都大学は1月23日、英オックスフォード大学と共同で、約100nmのDNA平面構造上に作成した経路で、DNAで作成した分子モーターの進行をナノスケールの精度で人為的にコントロールする技術を開発したと発表した。

京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)・理学研究科の杉山弘教授、iCeMSの遠藤政幸准教授らの研究グループによるもので、成果は英科学誌「Nature Technology」オンライン版で、日本時間1月23日に掲載された。

分子の大きさの世界であるナノスケールで、分子を思った通りに並べて動かす技術は、化学分野だけでなく、生物や物理など科学全般に重要なテーマとなってきている。

DNAは4つの塩基がテープ状に配列された分子であり、塩基配列というプログラムに従って、2重らせんの形成を行う。

研究グループは、DNAの配列を設計することでさまざまな構造体を作成し、その上にさらに分子を思った通りに並べる技術を開発中だ。

この技術は「DNAオリガミ法」と呼ばれており、DNAから自己集合によってナノ構造体を作成する技術である。

この技術を使えば、1つひとつの分子を作成した構造上の好きな場所にナノメートル単位で正確に置くことが可能だ。

引用:マイナビニュース

さらにこちらは、 バクテリアの持っている鞭毛が極小のモーターのような原理で動いているとの事を説明した記事。

■クラッチを備えたバクテリアの鞭毛モーター

バクテリアはどのようにして鞭毛モーターを制御しているのでしょうか?

せっかくの高出力モーターも、自由にオン・オフできなければ、ただの暴走マシンになってしまいますね。

実は、鞭毛モーターを構成するタンパク質の「パーツ」に、車のクラッチ(動力のオン・オフを制御する)の機能を持つ1つのタンパク質が組み込まれているのです。

クラッチが入っている時は、回転するモータータンパク質が、鞭毛を構成するタンパク質であるフラジェリンに繋がっているので、鞭毛に回転運動が伝わってバクテリアは進むことができます。

一方、クラッチが切れている状態では、モータータンパク質と鞭毛を構成するフラジェリンの間に、「クラッチ」タンパク質が割って入る形になります。

モータータンパク質が回転していても鞭毛に回転運動が伝わらないので、バクテリアは進まずに止まっていることができます。

引用:すごい自然のショールーム

普段、私達が目にするような原理とはかけ貼られたような原理のモーターが色々とあり、とっても面白いです。

頭を柔らかくすれば、こんな方法で極小モーターが実現してしまうのかと。

今後の“ナノ”を超えて“ピコ”スケールのモーターができるかもしれません☆

ありがとうございます。