HOME >

Google Lunar X Prize/賞金30億円!民間宇宙プロジェクト☆

2013.12.17|iwamura

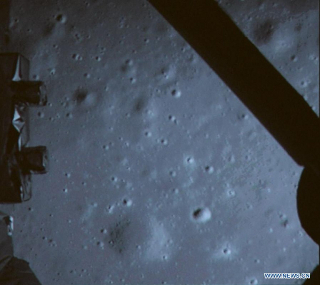

中国の月探査機「嫦娥(じょうが)三号」が月面着陸という事で、まずはおめでとうございます。

中国の月探査機「嫦娥三号」が14日、月への着陸に成功した。月への探査機の着陸は1976年のルナ24以来、また月探査車が送り込まれるのは1973年のルノホート2以来のこととなる。約40年の時を経て、人類の送り出した探査機が、再び月にその足跡を刻んだ。

このへん、月の地下資源を獲りにゆく貿易大国中国、といった捉え方をする方々もいらっしゃるようですが、実際には先だっての防空識別圏のニュースと時期がかぶってくるところを考えると、今も昔も「宇宙空間の制覇≒軍事的脅威」といったところは拭い去れないよなあというところも事実ではありますね。

※2007年の中国による自国衛星破壊成功のニュースも大分センセーショナルでした。。。

一方で、やはり商業的にというか、国威発揚に使わなくなった宇宙や月といったフィールドに対して、google先生が胸躍るプロジェクトを実施されております。

google先生の持つ情報が戦争に使われる可能性とか、情報を握られることによる軍事的脅威とか軍事的脅威といった部分もまた否めない真実ではございますが、ロマンに騙されて以下紹介です。

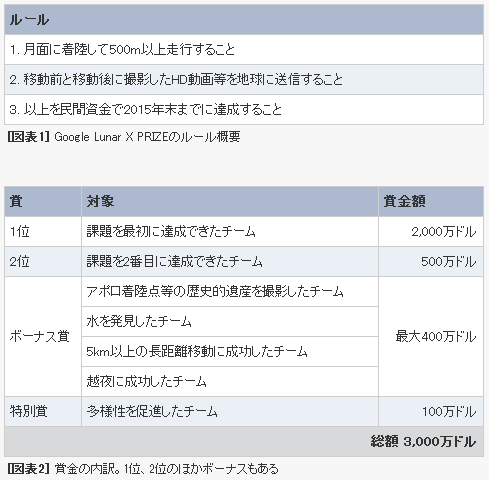

米国のXプライズ財団が主催しているコンペティション。

月面に辿り着いて500m以上移動できた最初のチームに、優勝賞金として2,000万ドル(1ドル=100円換算で20億円)が贈られるというもので、そのほか、水を発見するなどの条件を満たしたチームに対してはボーナスもあります。賞金総額は3,000万ドル(同30億円)。

Google Lunar X PRIZE

http://www.googlelunarxprize.org/

参加者はそれぞれ、月面を移動するローバー(探査車)と、ローバーを乗せて月面に降りるランダー(着陸船)を開発する必要がある。

また、主催者が月まで運んでくれるわけではないので、打ち上げのためのロケットも、参加者が自前で用意しなくてはならない。

民間に「打ち上げから」要求するコンペの時代になりましたか。。。

期限は2015年末までということです。

日本からはチームHAKUTOさんがエントリー。

※「宇宙兄弟」ともコラボってますな。

HPや上記のtelescope magazineさん記事からは、チームトップの吉田教授(東北大学)のインタビューも読めるのですが、

小型化、軽量化、低コスト化にこだわる「はやぶさナメンナヨ」なフィロソフィのチームとなっております。

この辺、日本ぽいというか、次世代はやっぱり安全性と低コスト化が宇宙航空業界のトレンドだと思うわけで。

解りにくい例えをすると、70年代、80年代のマッスルカー、スーパーカーブームVS「21世紀はハリウッドスターもプリウスでしょ」みたいなイメージでしょうか。

2015年といえば、三菱航空機さんのMRJも発売開始予定年!

2014年はもうそこまで来ておりますが、こういった胸躍るプロジェクトに、何らかの形で関わることも当社ROCKETWORKSの具体的目標でもあります。

近いところで、仕事に絡めた、宇宙・航空ニュースが発表できますようもろもろ進めたいと思います。

超巨大企業の新ビジネスの色々☆

2013.12.13|shiozawa

多くの企業がリスク分散のためにメインの市場とは違ったビジネス市場を開拓する事はよくあります。

それは世界的で指折りの超巨大企業でも同様です。

そのビジネスが非常に先進的で挑戦的なのでご紹介☆

まずはSNSの巨塔、“FaceBook”。

■Facebook、人工知能研究ラボを立ち上げ (2013.12.10)

米Facebookが人工知能(AI)ラボを立ち上げだ。

同ラボの所長に就任するというニューヨーク大学Center for Data Scienceの所長を務めるヤン・ルカン教授が、自らのFacebookで発表した。

ルカン教授の専門は、機械学習、コンピュータ視覚、移動ロボット工学、計算論的神経科学。

DARPAの野外ロボット向けアルゴリズムプロジェクトを統括した経験も持つ。

同氏はラボの具体的な課題については明らかにしていないが、AIにおける大きな進展が長期的な目標としているという。ルカン氏は現職と兼任し、FacebookとCenter for Data Scienceはデータ科学、機械学習、AIの研究で協力していくとしている。

引用:IT Media

SNSとは一見全く異なる世界ですが、新しい顧客獲得や新たな市場創出など、人工知能によりSNSビジネスをさらに発展させていくことのできる可能性も秘めています。

人工知能自体は、他にも多くの企業が進出しておりますので、すでにライバルはたくさんいるはず。

ただ、ビジネスとして確立されておりませんので、はたしてFaceBookはどのような人工知能をどのような目的で開発していくのかとっても楽しみです。

次は、さらに巨大な企業。

検索エンジンのトップランナー“Google”。

■「人が運転するより安全」、独自ブランドの自動走行車を開発するGoogle

Google XはGoogle研究所として機能し、1960年代の宇宙開発のように、壮大な目標に向かって研究を進めている。

Google X最初のプロジェクトが自動走行車 (Self-Driving Car、下の写真) であり、この研究がGoogle X設立のきっかけとなった。

自動走行技術の概要

Googleは、2009年、スタンフォード大学のSebastian Thrun教授と共同で、自動運転技術の開発を始め、翌年、Google Xを設立し、本格的な研究に着手した。

Google自動走行車は、センサーでとらえた情報を人工知能の手法で解析し、安全な走行路を判定するものである。

車両上部にLidar (light detection and ranging) を搭載し、レーザーにより物体との距離を測定し、車両周辺の3Dマップを作成する。

車両前部と後部にRadarを搭載し、前後の物体との距離・速度を測定し、遠方の物体の位置を把握する。フロントグラスにはビデオ・カメラが設置され、信号機、道路標識、前方の車のテールライトなどを検知する。

屋根のGPSアンテナで位置を把握し、四つの車輪にはPosition Estimatorが搭載され、短距離の移動を測定し、正確な位置を算定する。

人工知能技術で走行路を判定

各種センサーから収集した情報で、自動車の位置を正確に把握できるが、どのレーンを走っているかまでは分からない。

そこでLidarのイメージをGoogleの得意とするマップに重ね、どのレーンを走行し、どこに横断歩道や交差点があるかなどを把握する。

このスタティックな情報に、他車、歩行者、信号表示、道路標識などダイナミックな情報を重ね合わせ、マップ (上のグラフィックス) を完成させる。

これら情報を解析し、安全な走行路を判定する技術として人工知能が使われている。

引用:IT Pro

グーグルはグーグルマップやグーグルアースで持っている膨大な道路情報に加えて、高速なデータ処理技術に高度な画像処理技術まで持っておりますので自動走行自動車においてはずば抜けて先行しているのではないでしょうか。

将来の自動車は“車を作る技術”以上に車を“安全に自動コントロールする技術”で選ばれる時代が来るのかもしれません。

さらに、Googleからもう一つ 。

■米Google、「健康と幸福」を研究するベンチャー子会社Calicoを設立 (2013.09.19)

米Googleは18日、「健康と幸福」について研究する新ベンチャー「Calico」の設立を発表した。

CalicoのCEOには、米Apple社会長、またバイオベンチャー米Genentech社会長で元CEOであるArthur Levinson氏が就任する。Levinson氏はCalicoの創業出資者でもあり、ほかにGenentech社会長、スイス製薬会社大手Hoffmann-La Roche取締役、米Apple社会長の役職も務めているが、これらの役職はそのまま継続する。

Calicoについて、米Google CEOであるLarry Page氏は「病気や老化は、私たちの家族すべてに影響を与える。医療やバイオテクノロジーの周辺領域で長期的に、考えられないほど大きな規模で考えることによって、私は何百万もの人生をより良い物にできると信じている」と設立意図を説明した。

Page氏は、Googleの本業と関係なさそうに見える事業に進出することについて、自分のGoogle+ページで「株主への我々の最初の手紙で説明したように、テクノロジーには人々の人生をより幅広く改善できるだけの途方もない可能性がある。既存のネットビジネスと比較して奇妙、あるいは投機的であるかのように見えるようなプロジェクトに投資するとしても、驚かないでほしい」と説明した。

人の最大の欲求は健康に長生きする事。

それは今も昔もそして将来も変わることはないと思います。

薬品メーカーや医療関係のみが担う市場かと思っていましたが、そこにまさかのGoogle。

しかし、少し考えてみればまたまたGoogleが持っている膨大な情報と高速なデータ処理技術を駆使することでこういった全く異なった市場に新しい風を吹き込むことができてしまいそうな気がするのは私だけでしょうか。

グーグルは強い!!

こちらも非常に楽しみです。

そして、次はPC界の巨人“マイクロソフト”。

新市場開拓の情報は他社と比べてあまり聞こえてきませんが。。。

■ビル・ゲイツ「次世代コンドーム」に関心 マイクロな薄さでソフトな肌触り?

「次世代コンドーム」を開発したら10万ドル(約940万円)―――米マイクロソフト会長のビル・ゲイツ氏によるこんな呼びかけが、ネットの注目を集めている。

さまざまなアイデアがやりとりされる一方で、マイクロソフトやウィンドウズに引っ掛けた「ネタ」投稿もかなりあり、中には「(次世代ウィンドウズと鳴り物入りで登場した)ビスタのようになるのでは」「セキュリティホールが見つかって漏れそう」などと不安がる人も出ている。新たな形状とデザインを求める

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団が2013年3月4日に発表したところによると、「快感を保持あるいは高める新素材」「ユーザー・エクスペリエンスの向上につながる新たな形状とデザインのコンドームの開発とテスト」といったいくつかの例が出資の対象としてあげられている。

創業資金10万ドルに加えて、最高で100万ドル(9400万円)まで出資する可能性もあるという。

狙いはエイズウイルス(HIV)の感染拡大を食い止めること。コンドームは感染防止のもっとも効果的な手段とされているが、快感が損なわれるといった理由で使いたがらない男性が多く、それが「受け入れがたい代償」をもたらしていると同財団は指摘している。引用:J-Cast

こちらは完全にゲイツ財団ならではで、新しい市場開拓としてはちょっと毛色は違いますが、非常に面白いものです。

サブタイトルの“マイクロな薄さでソフトな肌触り?”は実に上手に掛けたなぁと感心してしまいます。

しかし、コンドームもこれから決してなくなるとは思えませんからぜひ開発の成功を祈っています。

人類が生存する限り、止まる事のない技術の進歩。

今できないことがすべて当たり前の時代は必ずやってくるような気がします。

そう感じられる時代である限り、斬新なテクノロジーがこれからももっと誕生するはずです。

ありがとうございます。

世界初のスキャナ内蔵カッティングマシンが今月発売!!

2013.12.11|iwamura

こんにちは、nakanoです!

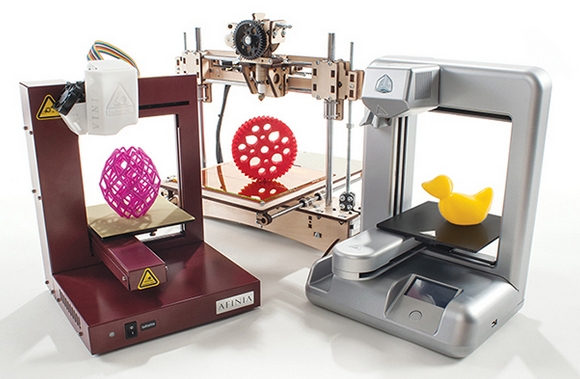

先日も弊社ブログにて取り上げております『3Dプリンター』の進化、

※MAKE:JAPAN様より

2Dのデータを3D化して、造形や建築物に活かす事が出来る画期的なプリンターですね。

その進化も、日進月歩、

遠くない未来、家庭用として一家に一台とまで言わせる急成長ぶりは、

医療の面ひとつをとっても目覚しいものがあります。

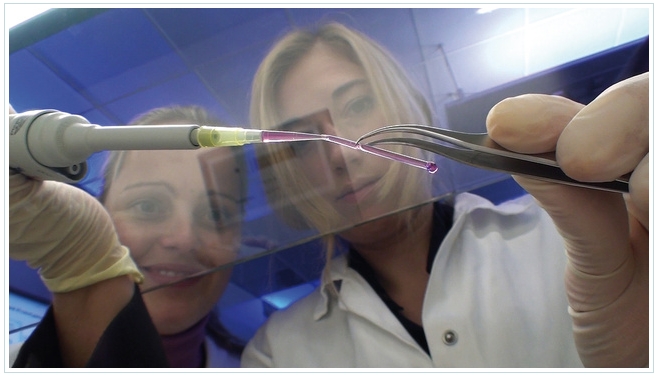

新しい皮膚を「プリンティング」するという発想の大きな問題として、人それぞれ異なる皮膚のトーン、明るさを再現するのがかなり困難である…ということです。なぜなら我々の肌はとてもユニーク、薄くて変わりやすく、完璧なレプリカを生成するのがとても難しいようですね。様々な研究で興味深い議論が成されていますが、ハイライトは2つ。

ウェイクフォレスト大学で研究しているJames Yoo氏は、火傷の患者の肌に直接プリントできるマシンを国防総省の資金助成を受けながら研究しています。

一方リバプール大学では、慎重にキャリブレーションできる3Dスキャナーを用いて、各被験者の肌のサンプルを取得し、より正確なパッチをプリントできる、という研究を進めています。

※ギズモード様より

人の細胞の免疫に抵抗の少ないインプラントとしてや、

義手・義足などの形成物は理解できますが、

皮膚をプリントする…という概念までもがすでに研究されています。

ドイツのフラウンホーファー研究機構のGünter Tovar氏は、合成ポリマーおよび生体分子の混合物を使用して3Dプリントされた血管をつくる「BioRap」というプロジェクトを指揮しています。このプリントされたシステムは、現在動物実験中で、人体実験はまだ行っていませんが、いずれ臓器移植も3Dプリンターで実現する予定だそうです。

※ギズモード様より

そして、こちらはなんと『血管』

プリンターといっても、もう何でもプリント出来る時代…なんですね…

そうは言ったものの、実際に3Dプリンターが現れてから、

自分の周囲に「我が家3Dプリンターあるよ!」という人間がどのくらいいるでしょうか…?

一家に一台の時代が…と言われておりますが、

今のところ、まだその可能性が進化の途中のため、

普及となるとまだまだ先の話のようです。

そんな中、価格もサイズもお手頃な、

また3Dプリンターとは違ったデータを再現するマシンが、

今月の24日(クリスマスイヴですね!)に発売します!

それがこちら!

ブラザー販売は、布や紙を好きな形にカットする家庭用カッティングマシン「Scan N Cut」を12月24日に発売する。世界で初めてスキャナを内蔵し、手書きイラストなどをスキャンしてオリジナルのカットデータを作成できるのが特徴。実売予想価格は5万円前後。

※ITmediaニュース様より

そうです、カッティングマシンです!

『カッティングマシン』…??

いまいちピンと来ないかもしれませんが、

はさみを使用せずに紙を切ることが出来るのが、カッティングマシンですね!

このカッティングマシン、

世界初のスキャン機能内蔵の為、データで入力した形に、正確に、素早く、

しかも、紙以外にも布などを切る事ができるんです!

家庭用のミシンの技術を応用し、アップリケやキルトの制作も簡単に出来てしまうんです。

これはつまり、型紙を入れれば、型紙通りに布が裁断されて、

あとは縫製をするだけ…という、服作りの応用にもなるのでしょうか…

機能としては、カッティングのみですが、

スキャン機能内蔵なので、

子供の落書きや、細かなデザインまで、

どんなものでもカットしてくれる優れものです!

クリスマスのプレゼント…になるかはわかりませんが、

手作りのクリスマスプレゼントの制作には一役買いそうです!

12月24日発売の『scan N net』、

3Dプリンターに負けず劣らずの、今後の進化にも注目ですね!

ありがとうございました。

3Dプリンタで大きなものから小さなものまで☆

2013.12.06|shiozawa

一度こちらのブログでも取り上げさせていただきました“3Dプリンタ”。

自由度が高く、しかも簡単に3D化できてしまうということで革命を起こし続けています。

一時期、特に注目されたのが3Dプリンタで作成した拳銃。

さらにどんどん考えもつかないようなものまで作られるようになってきております。

その中でも今回は、

特に3Dプリンタで作られた大きさに注目して紹介します。

まず最初がこちら。

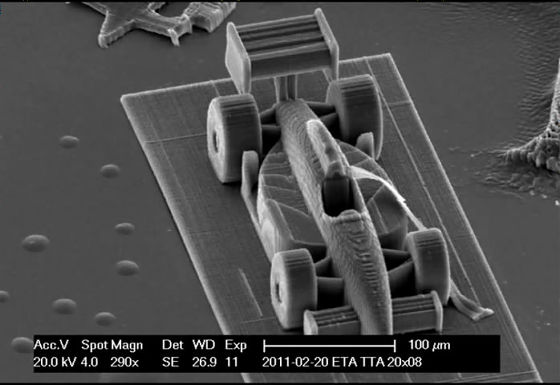

■3Dプリンタで精緻に造形された極小サイズのレーシングカー

大きさ330マイクロメートル×130マイクロメートル×100マイクロメートルという極小サイズのレーシングカーを3Dプリンタで造形したのが、ウィーン工科大学のJürgen Stampfl教授らのチーム。

ちなみにマイクロメートル(㎛)はミリメートル(mm)よりも1つ小さな単位で、0.001mmが1㎛。

今回の造形にかかった時間は4分でなんと世界新記録、造形誤差は1㎛以下だったそうです。

アップで見ると微妙な段差が見えますが、写真下部にある縮尺と比べると、ほんとうに微妙な段差であることがわかります。さすがは誤差1㎛。

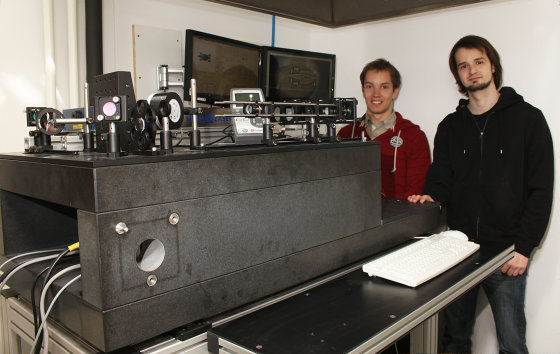

Jan TorgersenさんとPeter Gruberさんの前にある巨大な装置が使用された3Dプリンタ。

引用:Gigazine

極小サイズのものでも“速くて簡単”という3Dプリンタの特徴がちゃんと維持されています。

今回は模型ということで特別何かに応用されたわけではないですが、

誤差1um程度の精度でコントロールできることから、多くの電子機器の微細化技術に応用できそうです。

ということで、

さっそく3Dプリンタを電子機器に応用したものを次に紹介☆

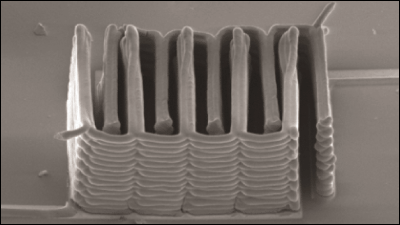

■3Dプリンタでリチウムイオン電池を「印刷」する技術をハーバード大学が開発

本物の心臓や一軒家など、3Dプリンタで「印刷」できないものはない時代になりつつありますが、ハーバード大学とイリノイ大学の研究チームが、髪の毛よりも細いサイズのリチウムイオンバッテリーを3Dプリンタで印刷する技術の開発に成功したことを発表しました。

印刷されたリチウムイオン電池は非常に小さなものですが、「一般的に使用されている同種のバッテリーと変わらないチャージ性能およびエネルギー密度、寿命を備えている」と研究チームは語っています。

微細加工技術の発達により、極小の医療機具や小型の虫形ロボット、メガネに埋め込み可能なカメラとマイクなどが開発されてきましたが、それらのデバイスへの電力供給は、固体材料を薄いフィルム状に成型された電極を用いることがほとんど。

この方法だと、材料が非常に薄いためエネルギーを十分に蓄積できず、その結果、デバイスは小型化できてもバッテリーが大きいままになるという問題を抱えていました。

そのブレイクスルーとなったのが3Dプリンタを用いた微細成型技術でした。研究チームでは3Dプリンタの加工精度を高めると同時に、科学的、電気的に優れた機能的インクを開発することで高い性能を実現。

微細な成型を行ってバッテリーとして動作させるためには、歯ミガキ粉がチューブから押し出されるようなやわらかさと、直後に硬化して形状を保つという特徴を持ち、電気的特性を備えてバッテリーの電極としての機能を果たすための特性が求められました。

http://www.youtube.com/watch?v=H4V07og2pCw

引用:Gigazine

リチウムイオン電池という名前は最近は多くの人が耳にしたことがあるかと思います。

例えば、携帯電話の電池パックや

ハイブリッド車のバッテリー

などなど。

多くの身近なもので利用されているリチウムイオン電池ですが、それと同等レベルのものが3Dプリンタですでに実現できているということです。

ごく最近生まれた新技術がまだ初歩的な研究段階でここまでの性能を出せるというのは間違いなく革命ではないでしょうか。

しかも、

3Dプリンタが得意なのは小さいものだけではありません。

今度はとっても大きなもの。

■巨大な3Dプリンタを使い一軒家を20時間で建ててしまう「Contour Crafting」

ゼネラル・エレクトリックはジェット機のパーツを3Dプリンティングで作りはじめており、個人レベルだけではなく工業的なレベルでも3Dプリントの技術が用いられていますが、巨大な3Dプリンタを使って2500平方フィート(約230平方メートル)の家を20時間で建ててしまうというのが「Contour Crafting」というプロジェクトです。

このプロジェクトの最も優れた点は、レイヤーを重ねてパーツを作成し、建物を短時間で完成させてしまうということ。

また、これまで手作業で行っていたことを全てオート化し、ロボティクスの技術と伝統的な建築法を融合させることによって短時間でも十分な強度を実現しています。

現在はさまざまな種類のセラミックを素材として試しているところで、まだ開発中の技術ですが、安価な素材を使った3Dプリントによる建築が実現すればCal-Earthと共同して災害時に仮設住宅を作ったり、発展途上国の居住問題を解決できる可能性もあります。

引用:Gigazine

なんと大きな約230平方メートルの家をたったの20時間で作ってしまう。

家の建設には何週間もかかるという概念を完全に壊しています。

しかも動画にあるようにかなり自由度の高い設計が可能。

夢の一軒家が安価で手に入れられる時代が来るかもしれません。

でもやっぱり一番気になるのが“強度”。

思った以上に強度はありそうです。

あとは薬品に溶けたり、簡単に穴があけられたりさえしなければ、簡易的な家としてではなくても利用できるかもしれません。

これらの事から3Dプリンタには

小さすぎる、大きすぎるといった概念にとらわれる必要がない(全くないわけではないですが。)事がよくわかります。

小さいものから大きいものまで、ニーズに合わせて、早くて簡単に。

つまり、逆の“遅くて大変なもの”こそ3Dプリンタの活躍できる世界になりそうです。

2013年も残りわずか。

2014年もまた新しい斬新な3Dプリンタの利用方法が生まれてきそうです。

ありがとうございます。

町工場の挑戦は続く★

2013.11.29|shiozawa

日本の町工場。

“大手企業の下請け”や“零細企業”というイメージ。

しかし同時に、“卓越した職人技術”いうプラスのイメージもあります。

まさにそんな職人魂で東京の町工場がある挑戦に成功したそうです★

■超深海7800メートルの生物、世界初の3D撮影 「江戸っ子1号」帰還 (2013.11.24)

東京の町工場が中心となって開発した水深8千メートルの無人海底探査機「江戸っ子1号」を載せた海洋研究開発機構(JAMSTEC)の調査船が24日、神奈川県の横須賀港に戻った。

探査機の3D(3次元)ビデオカメラで日本海溝の水深7800メートルの様子を撮影し、ヨミノアシロとみられる深海魚やヨコエビが泳ぐ姿を確認。

JAMSTECによると、超深海の生物が3Dカメラの映像で捉えられたのは世界で初めてという。

<江戸っ子1号>

<撮影された深海7800m海底>

潜水実験は21日から3日間行われ、探査機3機を房総半島の東に位置する水深8千メートル前後の海底に投下。

今回の実験で、1平方センチ当たり800キログラムという水圧に耐えられたことから今後、実用化に向けた具体的な検討を進める。

プロジェクトの呼びかけ人である杉野ゴム化学工業所(東京都葛飾区)の杉野行雄社長は「4年がかりでの開発の成果が出て感無量だ。

今度は(水深1万1千メートルの)マリアナ海溝にチャレンジしたい」と話していた。

引用:産経新聞

超深海の7800メートル。

1平方センチ当たり800キログラムの水圧!!

つまり10平方センチであれば100倍の80000キロ=80トン!!

そんな超高圧に耐えてしまうガラスを町工場が作れてしまうというのだけですごい驚きです。

当然フタがあるわけですから、海水が入らないようにするためのゴムのパッキンも。

それに加えて、プラスチックや金属などのパーツも。

町工場のそれぞれの職人さんの技術の結晶というところがたまらなくいいですね☆

そんな“江戸っ子1号”開発のきっかけエピソードがとても素敵。

■「大阪がロケットならわれわれは海」――東京の町工場が作った無人探査機「江戸っ子1号」開発リーダー

「何か町工場仲間で開発をできないかと思っているところで、大阪の町工場がロケットを飛ばすという話を聞いた。

『われわれは海だ。海底探査機をつくろう』となった」

日本は周りを海に囲まれ、海底資源の宝庫。

「われわれが純日本製の探査機をつくってみせる」と決意し、開発プロジェクトを進めてきた。

杉野さんの呼びかけに応じたのは5社の中小企業・町工場だった。「みんな深海艇の開発なんか初めてで、手探りだった。それぞれ厳しい経営環境からチャレンジ精神で臨んだ」

開発した探査機は、約1・8メートルの金属板にはめ込まれたガラス球が3つ(ライト、ビデオカメラ、音波受信装置収納用)並び、泥採取装置の付いたアームという構造。開発費を約2千万円に押さえ込み、数百万円で輸出を含め市販する計画だ。町工場の経営者として大企業の下請けが多かったが、「この開発で下請け体質から脱却できる」と声も弾む。(小林隆太郎)

引用:IT Mediaニュース

大阪の町工場に負けてられない。俺たちにだってできる。

これこそ日本人魂。

儲かる仕事にすぐに飛びつくことなく、己の技術を信じて挑戦する。

お金儲けよりはるかに価値のあるカッコよさです。。。

そのライバルの大阪の町工場が開発したとされています“まいど1号”

しかしこちらの“まいど1号”は実際、

開発設計から運用まで宇宙航空研究開発機構(JAXA)が主導、運用をしていたということです。

そこはちょぴり残念。

それに対し、今回の江戸っ子1号は町工場が主導とこの事。

自分達の指揮で新しいことに挑戦し、新規開拓する事こそ下請け体質からの脱出です。

少し前に随分取り上げられました、東京の大田区の町工場が 競技用のボブスレーを開発しているということで

オリンピック日本代表のボブスレーに採用されることを目標に工場の皆で挑戦していました。

しかし、つい先日バッドニュースです。

■下町ボブスレー、ソチ五輪断念 日本連盟が不採用通知

日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は26日、初の国産そりとして注目された「下町ボブスレー」のソチ冬季五輪での使用を断念したと発表した。改良すべき点が多く、来年2月の五輪に間に合わないと判断した。日本チームは従来の外国製そりで五輪を目指す。

下町ボブスレーは東京都大田区の町工場が中心になって製作。

今秋に完成した男子2人乗り用の2号機を10月下旬に日本チームがカナダのカルガリーでテストしたが、改良すべき点が多数見つかっていた。

引用:日経新聞

非常に残念です。

テレビのドキュメンタリーを見ましたが“採用されるのではないか!”とかなり期待していました。

しかし、まだ諦めてはいけません。

改めて、2018年の平昌五輪を目標に引き続き頑張るようなので、これからも応援していきたいと思います。

まだまだ、日本には職人魂が消える事なく残っています。

多少減っても、こういった挑戦で成功を収める事で、ひきつけられる若者が少なからず生まれます。

次はどこの町の町工場がどんな市場で新しい挑戦をするのでしょうか?

とても楽しみです。

ありがとうございます。