HOME >

使い捨てスマートフォンのコンセプトデザイン

2012.01.28|saito

こんにちわ!

齋藤です!

今日は、「本体を分割可能な汎用使い捨て」できるデザインをご紹介です☆

さてさて、どんなデザインなのか?

スマートフォンといってもiPhoneのようにスタイリッシュな見た目のものからG’zOneのようにゴツいものまでいろいろありますが、

未だにお目にかかったことがない、使い捨てスマートフォンのデザインを、Ilshat Garipovさんが考え出しました。

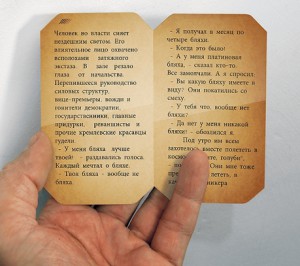

ジャバラのメモ帳のようなかわったデザインです。

使い方がきになるところ・・・

全面がディスプレイとなっており、iPhoneや他のスマ-トホンとは一味違ったデザイン☆

このように4枚のパネルが繋がっていて、1枚あたりの記憶容量は32GB。

データは全体での共有が可能なほか、1枚ごとに分けることもできます。

パネルはそれぞれ安価、かつ生物分解性のものを利用する予定。

一枚ごとに32GBは、かなり魅力です。

切り離す事もできるので、ミュージックプレーヤーとして別端末で使えたり、

使用方法の幅がだいぶ広い印象。

音楽プレイヤー、メモリーカード、ビジネスカードなどの機能を割り当て、分離するという使い方が可能。

一面をディスプレイ、もう一面をキーボードにするとかなり便利。

まるで本を読んでいるかのようなイメージ。

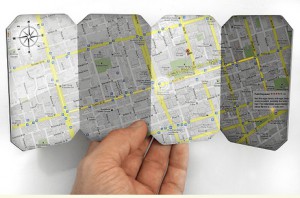

地図を見るときは全面展開すれば広い範囲を確認できます。

全面が、ディスプレイのため本もかなりリアルに表現できてますね。

まるで、使い込まれた本のような読書好きには、嬉しい仕様。

また、地図もカーナビがない頃が懐かしく感じるジャバラ仕様。

1枚、2枚、3枚、4枚使用とその時に合わせて使えるのも素敵です。

ただ、使い捨てとして使用するかは1枚あたりの価格設定によりますね・・・

最後に、アップルのiPhoneをリアルなリンゴで作るとこうなっちゃうんです!

といった動画をご覧ください☆

Real Apple iPhone

ありがとうございます。

M7クラスの地震が4年以内に70%の確率で発生する可能性につきまして/科学者の提言~「逆転の発想」糸川英夫~

2012.01.24|iwamura

日本列島、地盤がゆるんでいるようでございます。

首都直下地震など、マグニチュード(M)7クラスが懸念されている南関東での地震について、今後4年以内に発生する確率が約70%に達する可能性があるとの試算を、東京大地震研究所のチームが23日までにまとめた。

政府の地震調査研究推進本部はM7クラスの南関東での地震について、今後30年以内の発生確率は70%程度としている。研究チームの平田直・東大地震研教授は「発生確率はそもそも非常に高かったが、東日本大震災でより高まった可能性がある」としている。

※MSNニュースより抜粋

恐ろしい。

ですが、「備えあれば憂いなし」でございますので、転ばぬ先の杖。まずは冬の震災に備えまして、シュラフなんかが命を守るために重要であるかと存じます。

さて。

ここでお話は急転直下。

糸川英夫先生の「逆転の発想」へと進むのでございます。

はやぶさの生みの親と申しますか、はやぶさが向かった先が惑星「イトカワ」であって、まさに糸川先生は日本ロケット、および人工衛星の父でございます。

※ちなみにこっちの隼(敵に撃ち落されることなく、敵をすれ違いざまにできるだけ多く撃ち落す「旋回半径の小さい」戦闘機)も糸川先生の発明・開発であるのだ!

1974年の本なんですよね。38年前。

しかし古くないんですねー。古くない。むしろ新しい。

ロケット開発、いわゆる地球の科学の最先端を走った博士が、ビジネス観点から日本を斬る、という内容になっておりまして、経済成長著しい当時の日本において、大ベストセラーになった理由もうなずけます。

目次だけでも、ご紹介いたしましょうか。

・アイデア社長時代は終わった

・反企業時代の経営戦略

・人間性とは何か

・情緒過剰時代の生きがい

・ポストエコノミー社会の経済学

・80年代の新商品開発

・エネルギー/1985年

・日本を救う5000万人の民族大移動

ご確認いただきましてご理解いただけますように、地震や放射能、土地の下落、円高の今だからこそ、逆転の発想というか、正規の発想として、好む好まざるに関わらず、先生が予見された通り、日本人は最終章「民族大移動」よろしく、海外に職、仕事の場を求めざるを得ない状況に向かいつつあるように感じます。

※ちきりんさんだったりは、「移民受け入れ」ということを声高に叫ばれておりますが、このへんは糸川先生の理論と併せ、車の両輪と考えればすっと受け入れることができます。

日本人は優秀であり、マネジメント能力も高い。それを最大限に活用し、海外に働きに出、日本に金を送る。そうやって、世界に貢献する。この惑星の未来に貢献する。そして、アイデアやオリジナリティが高い国の補佐役として、徹底的にマネジメント能力を伸ばしたその後は。。。

とする、極めてテンションあがる前向きな書。

科学者、博士諸氏の提言は現実的で、しかし、彼らの希望的観測よりも、やはり我々凡人の運営する「社会」というものは、遅々として進んでおりません。

先生の10年後の展望が、今ようやく、40年たち「実現されようとしている」現実。

科学者、博士諸氏の冒頭提言「M7クラス4年以内」も我々は真摯に受け止め、準備しないといけないんだと思います。

そして今まさに、逆転の発想ではなく、正規の発想にて、我々は世界を舞台にしてゆかないといけない。

そうした心地いいパンチを、この本は貴兄に、きっと打ってくれるでしょう。

日本のペンシルロケットなめんなよ。

小さいロケットを、巨大化させる。それが糸川先生の信じ歩んだ道であります!

2012年は“スマートTV”競争か

2012.01.13|shiozawa

2012年のテレビへの注目は

“3Dテレビ”以上に“スマートテレビ”で盛り上がっていきそうです。

■“脱テレビ”で変わる米国市場

CES(家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー」)ではこれまで、大型画面や薄型、省エネをうたったテレビが展示の主役を務めてきた。

2012年は韓国のサムスン電子やLG電子、日本のソニーやパナソニックなどが、インターネットに接続できるスマートテレビを多数展示するだろう。

11年のCESでサムスン電子やソニーは、スマートテレビの展示でタイム・ワーナー・ケーブル(TWC)のインターネット番組配信の実験を紹介していた。

結局、TWCのインターネット配信サービスは始まらなかったが、その代わりに同社は家庭内でiPad向けの番組配信を始めた。

その後、ビジョン・ケーブルといった他社もiPad向け番組配信を開始するなど、CATV業界にも“脱テレビ”の動きが広がっている。

<CES開幕に向け準備するパナソニックのブース>

引用:日経新聞

この“スマートテレビ”。

どんなものかよくわかるのがこちらの動画。

<Sony Internet TVを米国で発売 >

テレビ画面でインターネットをするようなイメージですね。

また、OSがGoogleのAndroidなので、でっかいスマートフォンのようでもあります。

ちなみにこのソニー製の“googleテレビ”。2010年10月に発表されている商品のようです。

と言う事は1年以上前に発売されたようですが全くの不振であったよう。

そんなスマートテレビが2012年には当たるかもしれません。

このスマートテレビで面白い点の一つがスマートフォンと同じように

“自分でアプリを落としてカスタマイズできる”ところ。

今年はテレビメーカー各社が“スマートテレビ”を全面的に前に出して行くので一気に市場にも火がつくのではないでしょうか。

ここまでで紹介したスマートテレビはすべて、OSがGoogleのAndroid OS。

実は、グーグルのライバルでもあるアップル社から2010年11月半に、「アップルTV」という名前の商品も発売されていたそう。

当然、OSはAndroid OSではなくiOSでしょう。

ただし、こちらの商品。

既存のテレビにこの写真の機器を接続すると、iPhoneのようにテレビ画面でインターネットが利用できる

と言ったもの。

だから、テレビだけでは使えないようです。

しかし、

■米アップル、TV発売控えシャープに生産を移管-ジェフリーズ

11月23日(ブルームバーグ):米アップルはスマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone(アイフォーン)」とタブレット型コンピューター「iPad(アイパッド)」のディスプレー生産をシャープの日本工場に移管する。

テレビにもシャープ製のスクリーンを採用して早ければ2012年半ばに発売する可能性がある。

米投資銀行のジェフリーズが明らかにした。

そう。iOSの標準搭載されたテレビが近いうちでるのです。

しかもシャープからアップルTVですか。

面白くなってきそうですね。

スマートフォンで勃発した、GoogleのAndroidとアップルのiOSのシェア争い。

次はテレビになりそうです。

ありがとうございました。

カテゴリ:インターネット|テクノロジー|ニュース|ブランド|プロダクト|マーケティング|メディア|モバイル|企業|動画|映画|未分類

“アフリカ デザーテック構想”の波にのれるか。

2012.01.06|shiozawa

明けましておめでとうございます。

昨年に引き続き金曜日は、2012年も世界の産業系のネタを中心に色々と書かせていただきたいと思います。

アフリカのモロッコあたりの国を中心に将来、

“ヨーロッパ中に電力を輸出する国になる”

と言う壮大な構想を持っているそうだ。

その名は“デザーテック構想”。

■欧州、中東、アフリカ… 脱CO2巨大プロジェクトのインパクト

国境を超えた巨大プロジェクトを、欧州企業が打ち出した。「デザーテック」だ。

アフリカ北部のサハラ砂漠に巨大な太陽熱発電所を設置し、地中海の海底ケーブルを通じて欧州に送電する。

2050年までに欧州大陸の電力需要の15%を賄う計画だ。

総事業費4000億ユーロ(約50兆円)という壮大な構想だ。

スイスの重電大手ABB、独シーメンス、独電力大手RWE、独ミュンヘン再保険、ドイツ銀行など 10社以上が参画する。

「デザーテック」構想による再生可能エネルギー電力主体の送電網のイメージ。発電方法は左列上の赤い画像から太陽熱発電、太陽光、風力、右列上から水力、バイオマス、地熱。2012年までに技術、財政、法制面でのFS調査を実施。既にモロッコ政府・エネルギー省と初期段階の立ち上げに関し、協議している。この構想はABBが90年代に発案し、北アフリカの再生可能エネルギーを欧州都市に送る詳細な設計を示していた。こうした長距離送電には同社の高圧直流(HVDC)送電技術が生かせる。

ようやく時代が同社の戦略に追い付いてきた。「気候変動問題は、当社のビジネスにかつてない追い風になっている。

長期的な事業なのですぐに利益に貢献しないが、環境分野での当社の評価を高める」と、ABBのジョセフ・ホーガンCEO(最高経営責任者)は言う。

引用:ECO JAPAN

アフリカにある巨大なサハラ砂漠に発電地帯を作ってしまおうという計画のようです。

総予算50兆円。魅力的な数字です。

実際のところ、何100兆円もかかりそうな話に感じられます。

このヨーロッパと北アフリカを跨いだ巨大プロジェクト。第一弾はすでに進み始めているようです。

■モロッコが再生可能エネルギーを輸出へ

モロッコが、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー事業に大きく舵(かじ)を切り始めた。

同国政府は2009年1月、太陽熱発電や太陽光発電などの太陽エネルギー発電設備を2020年までに少なくとも2000MW(メガワット)規模で導入する長期計画を発表。

その第1段階として、モロッコの中央部に位置するOuarzazateに複数の発電設備をつくり、2014年までに500MW規模の発電を開始するのが当面の目標だ。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官のムスタファ・バクリ氏>

―北アフリカで太陽エネルギー発電を行い、欧州に電力を供給する「デザーテック構想」などの広域プロジェクトにもモロッコは積極的に参加している。

国内の計画と欧州・北アフリカ地域の計画はどのような関係になるのか。

モロッコ国内の状況に合わせてエネルギー計画を進めているが、一方でデザーテックや地中海ソーラープラン(MSP:Mediterranean Solar Plan)といった広域のアプローチにも積極的に参加している。

国内と広域の二つのアプローチは、不整合なものではなく、補完しあうものと考えている。

もともとモロッコは、エネルギー面で見ると欧州に統合されている。

スペインとの間には1400MW(700MW×2)の連系線があり、さらに700MWの連系線を増設中だ。

これは2012年にも完成する予定である。つまり、日常的に欧州とは大規模な電力融通が行われている。

デザーテックや地中海ソーラープランのコンセプト(注:モロッコなど北アフリカ地域から欧州に電力を輸出するスキーム)も、そうした従来の枠組みの延長と位置づけることができる。

引用:Tech-on

すでに北アフリカとヨーロッパは電力網でつながれているようで、これをいっそう強化し、あとはひたすらアフリカに発電所を作ろうと言う話。

この話はただ“ヨーロッパと北アフリカ諸国だけの話”ではないようで、

モロッコ自体、日本の発電技術にも期待しているようです。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官の話の続き>

我々から見ると、日本は世界の中でも独自のポジションを持っている。

それは、エネルギー分野などにおける豊富な経験とノウハウ、イノベーションを起こす能力などだ。さらに日本は包括的なコンセプトの下、エネルギーや気候変動の問題に対して長期的に取り組んでいる。

先進国の企業の多くは、金融市場の言いなりになって短期的な戦略しか描けないが、日本の企業は10年後といった長期的な戦略で事業に取り組んでいると感じている。

日本側と2010年12月に結んだMOCでは、テーマとしてさまざまな技術を挙げている。

PVパネルの比較テストの方法、PVに関わる電力貯蔵技術、PVを電力系統網につなぐ際の系統安定化技術などである。

そのための基礎調査が2011年9月15日に終了し、次の段階に進む予定だ。

引用:Tech-on

かなり、形式的なお言葉のように感じますが、日本企業が参加できない内容でもないはずです。

このデザーテック構想での主な発電方法として考えられる太陽光発電ですが、

現在、欧米諸国や日本などの先進国企業にとって太陽光発電は製造コストと言う点で苦戦中です。

2008年の経済不況およびスペイン政府が補助を突然停止したことにより、太陽光発電産業の成長はバブル現象的な様相を示した。

好況から一転して各国・地域政府が急きょ補助を減らすなどしたため、太陽電池の価格は急速に低下した。

その時点まで技術をリードしていた欧州や日本のメーカーは、価格競争力不足のため中国と台湾に追われ、「市場は欧州と日本、生産はアジア」という局面になった。

欧州と日本のメーカーは,景気が良い時は利益を出せるが、不況になると設備稼働率が低下し、価格低下と相ま

って赤字に転落してしまった。一方、アジアの大手メーカーは、比較的安定な注文があり、10~20%の利益を保つことができた。

この結果、アジア・メーカーの生産能力がどんどん大きくなり、欧州と日本のメーカーは閉鎖や海外移転を余儀なくされた。

引用:Tech-on

現にアメリカのSolyndra社(太陽電池メーカー)は2011年8月末に破産しています。

2011年8月31日、太陽電池メーカーの米Solyndra社が連邦倒産法第11章(Chapter 11)の適用を申請した。

同社の太陽電池は、円筒形の一風変わった外見が特徴である。

そのユニークな形状以上に“Solyndra”の名を世に知らしめたのは、2010年5月のオバマ大統領の視察だろう。大統領は円筒形の太陽電池を前に「グリーン・ニューディール」政策が切り開く未来について力強く講演した。

Solyndra社の他にも、注目を集めた太陽電池メーカーが次々に力尽きている。

リボンSiと呼ぶ短冊状の基板を利用する米Evergreen Solar社や、米Intel社から独立した米SpectraWatt社も、2011年8月に破産に追い込まれた。

もちろん日本の太陽電池メーカーもアジアの新興国にかなり押されている状況かと思います。

このような状況に対して勝機を見出すには、信頼性と高効率性です。

現在、太陽電池には車の車検のような品質に対する世界基準の規格がないようで、品質も当然バラバラ。

2011年1月に、京セラが信頼性をアピールする戦略を説明している。

京セラは「現在の市場は低価格重視と信頼性重視に二極化しているが、将来は信頼性で選ぶ時代になる」と宣言した。

8月には、太陽光発電協会(JPEA)代表理事で、シャープ代表取締役社長の片山幹雄氏が、「太陽光発電システムの長期間の発電を担保する、自動車の車検制度のような品質保証制度が必要。

そのための基準作りを始めている」と述べた。

引用:Tech-on

早く、世界規格を作らなければ、今回のデザーテック構想でも、今勢いのある中国や台湾メーカーに受注を取られてしまうのではと思ってしまいます。

2012年が早く“経済復活の年”になるといいですね。

ありがとうございます。

東芝の私的録画補償金訴訟、知財高裁でも SARVH に勝訴

2011.12.27|iwamura

忘年会で飲みすぎました。

人生とは、美味い酒と楽しい仲間との時間を如何に優先させつつ、翌朝の二日酔いとのタタカイにどう勝ってゆくか!の日々であるという事を、痛感する師走27日でございます。

今年もあと5日!というなかで、おいおい、飲んでばかりいないで家にもちゃんと帰れよ、という「寿命10年」CM逝ってみましょう。

大変申し訳ございませんでした。

今夜は帰ります。。。

さて、そんなTOSHIBAさんですが、裁判でも勝ちました。

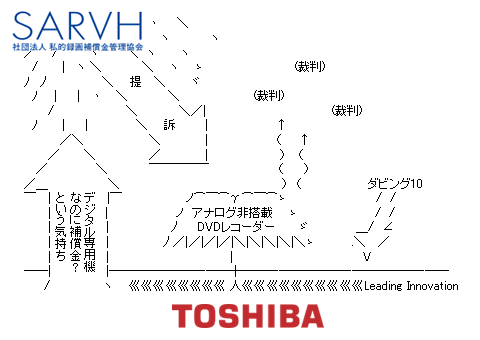

東芝また勝ちました。デジタル専用DVDレコーダーの私的録画補償金に関する裁判で、知財高裁は東芝の勝訴となる判決を言い渡しました。補償金の支払いを求めていた私的録画補償金管理協会(SARVH)は一審の東京地裁でも東芝に破れており、東芝二連勝ということになります。

そもそもどういう裁判だっけという方は上図を参照のこと。「日本語でおk」という方には、2年前の解説記事をどうぞ。おおまかに言えば、昨今のデジタルメディアを利用したレコーダーではデータを劣化せずコピーできるので、そのぶんを補償金として著作権者に支払おうという制度があるのですが、それはコピープロテクトのないアナログ時代の話であって、デジタル専用レコーダーの場合は原則としてコピープロテクトがかけられるのだから、補償金まで必要なんだろうか、という争いです。補償金はいらないだろうと支払いを拒否したのが東芝、なんであれ補償金は払ってくれと訴えたのが SARVH という構図。

地裁の判決はデジタル専用レコーダーは補償金支払いの対象となるものの、実際の支払いは東芝・SARVH 間の協力規定にすぎず、法的義務ではないというものでした。しかし高裁では、そもそもデジタル専用であれば補償金支払いの対象にならないと、さらに東芝有利の判決となっています。ユーザとしては歓迎すべき判決……というか「ですよね」という感じでしょう。とはいえ、いつもどおり勝負は次の最高裁です。

※engadget日本版さんより抜粋

まあ、トーゼンと言えばトーゼンの判決であるよな。

時代やテクノロジーにあわせて法律や社会の反応が変わっていくのは、自然現象であるとも言える。

この辺の問題、実は、「海猿」の佐藤秀峰センセイが、漫画本のスキャニング業者を訴えた作家センセ有志団体に対し、「それってオカしくね?」とするエントリーを自身のサイトで展開しておられ、これはこれで骨太かつ正々堂々とした論旨展開が痛快だったのだが、個人的にもこの辺に対してはどっちからの意見も持つので、非常にここでは書きづらく迷っているうちに、怒涛の忘年会の日々、という「人生は待ってくれない」流れの中におりました。

年末お時間ある方は上記も併せて権利問題、覗いてみてください。

それでは本日も、長い人生の中の1日、をがんばります!

10年見据えて、1日々々を大切に、走りたいものです。