HOME >

東京スカイツリー開業。と、予約制への対応につきまして。

2012.05.22|iwamura

ということで、本日正午、開業です。

高さ634メートルの世界一高いタワー「東京スカイツリー」が22日正午に開業します。

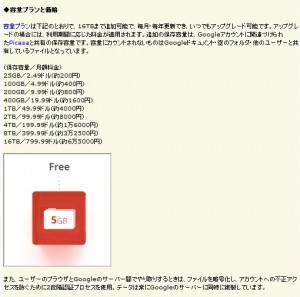

「東京スカイツリー」は地上デジタル放送に対応した新たな電波塔として平成20年7月から3年8か月かけて建設され、ことし2月に完成しました。

スカイツリーには、地上350メートルと450メートルに展望台が設けられ、東京のパノラマが一望できるほか、晴れた日には遠く富士山を見ることもできます。

22日は、まず午前10時にスカイツリーの敷地内の商業施設が開業したあと、展望台に上がるエレベーターの前でテープカットが行われ、スカイツリーの名づけ親となった女性が最初に展望台に登ります。

ひとつには、建設中に発生した先の地震でもまったく問題なかったというジャパニーズテクノロジー。

もうひとつとして、当初「新東京タワー」みたいな呼ばれ方をしておりましたが、2~3年ぐらい前から、「スカイツリー」と呼ばれ始めたワケで、そのネーミングの妙が、人気の秘密のような気がします。

正式名称決定までの仮称は「新東京タワー」。正式名称は一般公募によって寄せられた1万8,606件の命名案の中から、まずは有識者10人で構成される「新タワー名称検討委員会」によって6つに候補が絞り込まれた。言葉の美しさや親しみやすさなどを基準に「東京スカイツリー」「東京EDOタワー」「ライジングタワー」「みらいタワー」「ゆめみやぐら」「ライジングイーストタワー」の6つが名称候補として選ばれ、2008年春にインターネットを通じて一般投票を行った。その結果、最多得票の「東京スカイツリー」に決定した[26]。

※wikipediaより

「東京EDOタワー」もかっこいいですけども、お菓子屋さんが商標を持たれていたそうな。。。

ということで、本日オフィスで「びじねす」に打ち込む我々としては、気になるのは「抽選とか言ってるけど俺たちはいつ登れるのよ」というところかと思います。

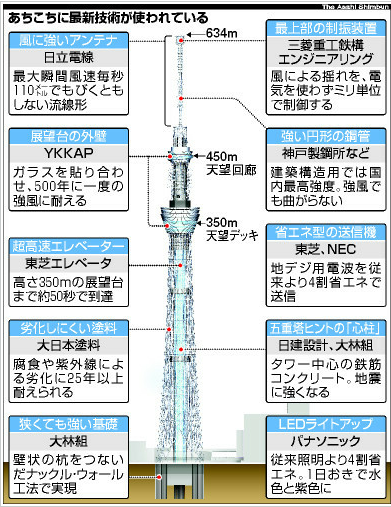

22日に開業する東京スカイツリー(東京都墨田区)の展望台は、オープンから7月10日までの50日間は事前予約が必要な「完全予約制」だ。個人や団体の受け付けは終了し、チケットはほぼ完売しているが、この期間でも展望台に上る「奥の手」が残っている。

個人予約は30分ごとに刻んだ時間帯から選んで申し込み、抽選する仕組み。開業初日の「一番乗り」は競争率335倍だった。グループで申し込む人が多く、端数分があるにはあるが、「どう売り出すかは決まっていない」(同社)。団体予約は先着順で受け付けているが、ずっと定員を超過した状態が続いている。

一方、旅行会社やホテルは食事や宿泊などとセットにした旅行商品を企画している。これをうまく活用すれば、まだ展望台に上ることができそうだ。

はとバスでは、天望デッキ(350メートル)の入場券に東京湾クルーズなどがついた12コース(定員約700人)を毎日運行させる。食事付きで1万円前後。5月は完売し、6月の予約率は8割近く。週末はほとんど残っていないが、平日には5、6割台の日もある。

※朝日新聞デジタルより

ということではとバスサイトこちらでございます。

「毎日午前9時30分より、3ヵ月後の同日のご乗車予約を承ります。」との由。

なんだか宣伝みたいになっちゃいましたけれども、このタイミングで田舎の両親と、はとバスツアーもいいかもなと思ったり。

それでは本日も、武蔵な心で、びじねすに励みたいと思います!

~挑戦的なホンダのものづくり~ 電動1輪車”UNI-CUB”

2012.05.18|shiozawa

ホンダといえば、自動車ですが、当然車はタイヤが4つついてます。

ところが、ホンダはよりによってタイヤが1つの電動一輪車も開発しているようです。

名前は“UNI-CUB(ユニカブ)”。

■ホンダ、補助輪付き電動1輪車「ユニカブ」の実証実験

ホンダは2012年5月15日、1人乗りの補助輪付き電動1輪車「UNI-CUB(ユニカブ)」を開発し、6月から実証実験を始めると発表した。

体重移動に伴う座面の傾きや速さに応じて、前後左右の移動に加えて旋回できる。

歩く速さと同じくらいで最高速度は時速6km。屋内の段差が少ないバリアフリー空間での移動が対象。

ホンダが2009年に発表した電動1輪車「U3-X」の後継機となる。

実証実験は、東京都の日本科学未来館で実施する。「どのようなニーズがあるのか見極める」(本田技術研究所二輪R&Dセンター企画室主任研究員の末田健一氏)のが狙い。

引用:日経新聞

すごくかわいらしい形かつ、かわいらしい動きをしますね。

最初は一時期非常に注目されたセグウェイみたいな乗り物かなと思いましたが、大分違う動きをしてますし、乗り物というより“動く椅子”みたいで、これはこれで新しくて面白いです。

私がすごくこの商品の開発で好きなところは

挑戦的なものを作って、あとからニーズを見極める ところ。

“お客さんのニーズをとことん聞き出して、よりニーズに合ったものを製造する”のは、商売で大切なことですが、

その先の意外な新しいニーズを生み出すのは、今回紹介したUNI-CUB(ユニカブ)

のようなものなんじゃないかなとつよく感じます。

「そんなもの必要かー?」と思えるような挑戦的なものを作って、後から“こんな使え方までできちゃうんだー”とあとから生まれる発見が大きな感動を呼んだりもするのかなと。

このユニカブのほかにもホンダの最近ホットなのがあります。

久しぶりの国産飛行機“ホンダジェット”。

■ホンダジェットの飛行試験用量産型4号機、初飛行に成功

ホンダの航空機事業子会社のホンダ エアクラフト カンパニー(HACI)は13日、小型ビジネスジェット機『ホンダジェット』の飛行試験用量産型4号機が米国ノースカロライナ州で初飛行に成功したことを発表した。

量産型4号機は、米国東部時間5月4日10時57分に米国ノースカロライナ州のピードモントトライアッド国際空港を離陸。高度1万1500フィート(約3500m)を速度313ノット(時速約580km)で順調に飛行した。

今回の74分におよぶ飛行試験では、降着装置や高揚力装置などの機能試験、機体の基本性能や操縦安定性、データシステムや計器着陸システムの確認試験などを行った。

引用:日経新聞

今回開発された“ホンダジェット”はかなりの自信作のようで

「HondaJetは、客室(キャビン)内の広さ、燃費の良さ、飛行可能な速度のすべてで既存の小型ビジネスジェット機に勝っている」。

米Honda Aircraft社の社長兼CEO(最高経営責任者)の藤野道格氏は、HondaJetの競争力の高さについて自信を見せる。

引用:日経新聞

とのこと。

エンジニアだってセールスマンだって、革新的な他社に絶対負けないようなものを作り、売れる事こそが仕事の楽しさだと思います。

こういった2歩先を行った商品開発への挑戦が創設者“本田宗一郎”のDNAなのでしょうか。

最近苦戦している日本の産業ですが、こういった攻めの姿勢が私たちに大きな勇気を与えてくれます。

ありがとうございます。

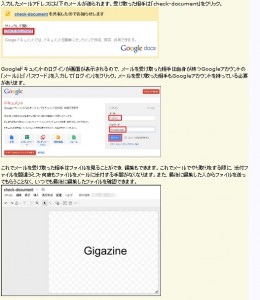

「Googleドライブ」

2012.04.29|saito

こんにちわ!

齋藤です!

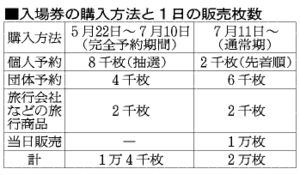

ちょっと前から気になってる「Googleドライブ」。

「Googleドライブ」

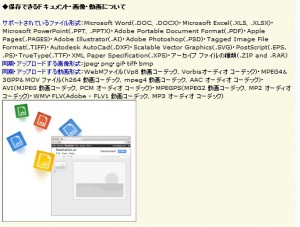

まぁ、ようするにオンラインストレージなのですが、天下のGoogle先生なので、期待も高まるわけです。

Gigazineさんの記事にレビューがのっていたので、ご紹介です。

無料で5GB利用できる「Googleドライブ」を実際に使ってみるとこんな感じ

今迄、ドロップボックスやエバーノート等を使っていましたが、

活用しきれいない感がいなめず。。

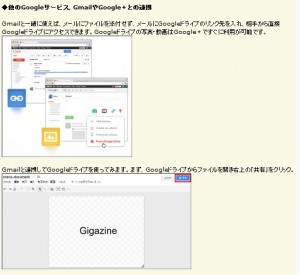

直観的に操作ができそうというのと、Gmailを使っている人には、

かなり活用できそうなサービスですね。

詳しい設定方法などは、Gigazineさんで、丁寧にご説明されています。

さっそく自分もサービスが実施され次第、使ってみます☆

ありがとうございます。

“スパイロボット”を見る日は近いか。

2012.04.06|shiozawa

多くの人が空を飛ぶことに憧れます。

私もそんな一人ですが、“自分が飛ぶ”だけでなく“ものを飛ばす”開発も日々進化しています。

いわゆるラジコン飛行機のようなもの。

簡単に言えば“飛ぶ”の一言ですが、さまざまな飛び方があり非常に面白いのでアップいたします。

《ハチドリロボット》

AeroVironment社はすでに、[米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)の支援を受けて(日本語版記事)、]羽ばたき技術の利点を実証する有翼無人機『Nano Hummingbird』を開発している。

Nano Hummingbirdは翼のみを使って推進力を得る。

前方や後方への飛行、(突風の中でも可能な)空中停止、出入り口や通路の高速での通り抜けが可能だ。

重量は約540gと小型で、操縦者にリアルタイムのビデオフィードも送信する。

無人機の空中での停止・発進能力について、DARPAはクラウドソーシングによる取り組みを進めている。

昨年DARPAは、特定の場所まで飛行して空中で停止し、最長3時間の偵察任務を行える無人機の開発を民間に要請した。

引用:WIRED.jp

ロボットのモデルになっているのは“Hummingbird”、日本名でハチドリ。

まるで空中に停止しているかのように飛んでいます。

売っていたらほしくなりそうです。

が、このロボットは無人の軍事偵察機として利用するために開発されているようです。

次も先ほどのNano Hummingbirdのように空中停止できる“トンボ型飛行機”です。

こちらも羽をパタパタさせてなかなか面白い飛び方をしています。

機動力ではNano Hummingbirdのほうが圧倒的にありそうですが、長時間飛行にはこちらのほうがあっていそうです。

先ほども述べたのですが、結局のところ、こういった小型のラジコン飛行機は軍事用が多いようです。

そして思っている以上に、各国で激しい“小型無人飛行ロボット”の開発競争が行われているようです。

■軍事用『超小型無人飛行機』(MAV)、各国が開発中

イスラエルは、スズメバチ大の攻撃型『超小型無人飛行機』(MAV)を開発している。

英軍の特殊部隊は、すでにMAVをアフガニスタンでの偵察に使用している。一方、米軍では、電子機器を効率的に破壊するための、導電性の煙爆弾を搭載するMAVなどの開発が進められている。

首に何かが這っているのを感じたとする。その「何か」はスズメバチやミツバチかもしれない。

だが、もっと危険なものが首を這うようになる可能性も出てきた。

イスラエルでは、テロリストを攻撃するスズメバチ大のロボットが開発されている。

このロボットの試作品が実際に飛行するのは早くても3年後だが、殺人兵器にもなる超小型飛行機(MAV)は、もっと早い時期に実用化される見込みだ。

英軍の特殊部隊は、すでにMAVをアフガニスタンでの偵察に使用している。

このMAVは『WASP』(スズメバチ)と呼ばれ、翼長72センチ、価格は1機3000ドルだ。

WASPは『ゲームボーイ』のような形のコントローラーで操作し、ほとんど音が出ないため、気づかれることなくターゲットのすぐそばまで接近できる。

また、プラスチック爆弾『C-4』をつけた弾頭を搭載して狙撃兵にカミカゼ攻撃を仕掛ける、新しいタイプのWASPの開発が行なわれているとも報じられている。

ある新聞ではこのWASPを「タリバネーター」(The Talibanator)と呼んでいた。

引用:WIRED.jp

すでに軍事目的で使われているとのことですね。

最近、こういったニュースでも“世界がどんどん不安定になってきているせいだ”と思ってしまいます。

平和だったら、軍事用ではなく、興味本位の娯楽として発明されるはずですので。

調べていないのでわかりませんが各国と同様、日本もこういったロボットを国防目的で研究しているのでしょうか。

興味があります。そして、心配です。

今度は超小型の飛行ロボット

■ハエを模した極小の飛行ロボット

ハーバード大学の研究者が、おそらくこれまでで最小の飛行ロボットを開発した。重量60ミリグラム、翼長3センチで、ハエの動きを模して飛行するという。

引用:WIRED.jp

ここまで小さいときづけませんね。

これも完全軍事用。

このロボットを見て思い出したのがある漫画に出てくる“スパイロボット”。

ドラゴンボールに出てくる

ドクターゲロが、孫悟空のスパイ用に使った“虫型スパイロボット”です。

こんなのが、飛んでいるのを見かける時代がきっとくるでしょう。

そして、そんな日が来るのも意外と近いかもです。

ありがとうございます。

超小型・格安コンピュータ「Raspberry Pi」

2012.03.18|saito

こんにちわ!

今日も齋藤という事になっているわけです。

昨日は、大ニュースをお届け致しました。

さらに協力会社さん社員の方の結婚式という事もあり、めでたい事が続くなーと

思っている今日この頃。

この前置きと全く関係ない内容をご紹介しますw

「Raspberry Pi」

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは、ラズベリーパイ財団が英国で開発したARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ。25米ドルと35米ドルの2つのバージョンをリリースする予定。2012年2月29日に35ドルモデルの受注を開始した。ラズベリーパイは、学校で基本的なコンピュータ科学の教育を促進することを意図している。

設計は Broadcom BCM2835 SoC に基づき、ARM1176JZF-S 700 MHzのプロセッサ、VideoCore IV GPU、256MB の DRAM を搭載している。内蔵ハードディスクやソリッドステートドライブを搭載しない代わりに、SDメモリーカードを起動および長期保存用のストレージに利用する。

このボードは、Linuxカーネルに基づいたOSを走らせることを意図していて、Python、BBC BASIC、C、Perlをサポートしている。

あまりにも破格過ぎてビックリしました。。。

日本円では、3,500円程で販売予定との事。

こちらが実際の動画↓

皆さんが見慣れているPCとは異なりますが、

子供や、小学生の授業などにも使用して、プログラミングをもっと身近に感じて欲しい

といったコンセプトの元、この低価格を実現したようです。

開発者のコメント驚きと力強だに満ちています。

「Raspberry Piではプログラミングを始めるのに必要なさまざまなツールを使用できる。入門レベルのものから、プロレベルのものまでだ」と同氏。

また同氏によると、Raspberry Pi財団は目下、コンピュータサイエンスを義務教育の必須科目とし、Raspberry Piを教材に指導を行う取り組みについて、英政府と交渉中という。

さらに同財団によると、Raspberry Piには、病院や美術館、学校などで使う、従来のPCよりも安価な代替選択肢を探している発展途上国からも関心が寄せられているという。

現在Raspberry Piは中国で製造されている。初回出荷分は2~3週間以内に顧客の元に届くが、追加注文分の出荷には6~8週間程度かかる見通しという。

アプトン氏によると、Raspberry Piは当初100台だけ製造し、ケンブリッジ大学の学生に与える計画だったという。同財団はあまりの反響の大きさに驚いており、これを今年リリース予定の教育ソフトウェアの資金や、草の根および政府レベルのプロモーションに活かすことも検討中という。同財団は現在6人強で運営されている。

「このコンピュータは製造して終わりではない。われわれの目的実現のために必要な手段だった。本当の目的は新世代のコンピュータプログラマーを育成することだ」とアプトン氏は語っている。

今後のPC業界や未来の子供たちに期待がもてる、

久々のちょっと明るい発明です☆

ありがとうございます。