HOME >

スマートフォン向けFlash Player開発中止!!

2011.11.12|saito

こんにちわ!

齋藤です。

本日は、Flash Playerのニュースです。

Flashとは?

Flash

(アドビ フラッシュ)は、(Adobe Systems) が開発している動画やゲームなどを扱うための規格及びそれを制作する同社のソフトウェア群の名称。

で、上記Flashを見るために必要なのがFlash Player。

携帯版(スマートフォン)のFlashを巡っては、

アップルのスティーブ・ジョブズさんが「信頼性がない」と批判して

アップル製の携帯端末に採用せず、アドビ社と対立する原因となっていました。

がしかし!

Androidなどスマートフォン向けFlash Player開発中止、今後はHTML5とAIRに注力

Adobeの公式ブログによると、AndroidとBlackBerry PlayBook向けのFlash Player 11.1を最後に、今後はどのような新しいモバイルデバイス(チップセットやブラウザやOSのバージョン関係なし)向けにもFlash Playerを開発しないことに決定したとのことです。

また、PC向けのFlash Playerの開発は続行され、「Flash Player 12」が既に開発中とのことです。

これは、まさかな展開・・・・・

他サイトでは、はっきりと書いちゃってます。

iPhoneの勝利 アドビがフラッシュの開発を中止

米国時間9日、アドビがモバイル向けのフラッシュの今後の開発を中止すると発表。同時に750人の社員を削減する事も発表。

白旗とまでは言いませんが、今後、アドビとアップルの

関係改善にもつながる可能性が出てきましたね。

やっぱりジョブス氏が正しかったのか・・・

ジョブス氏恐るべしです。

それよりも、同時に750人の社員を削減する事も発表という事に

世界規模の経済問題を改めて実感させられた次第です。

Flashが見れないのが、唯一の欠点か!と思っていたのですが、

こうなってくるとiPhoneのデメリットを見つけられなくなってきます。

今後のスマートフォン情勢はどうなるのか?

気になるところです。

ありがとうございます。

はたして2012年はUltraBookの年になるか。

2011.11.11|shiozawa

やっぱりデスクトップパソコンにノートパソコン。

そして昨年、今年と大いに盛り上がったのがタブレットPCですが、

来年2012年は“Ultrabook(ウルトラブック)”の年になるかもしれません。

■Intel、ノートの新カテゴリー「Ultrabook」を発表、ASUSが第1弾製品を投入へ

米Intelは台湾の台北で開催されている「COMPUTEX TAIPEI 2011」において現地時間2011年5月31日、消費者向けノートパソコンの新たなカテゴリーとする「Ultrabook」構想を発表した。

2012年末までに消費者向けノートパソコンの40%をUltrabookが占めるようになるとしている。

同社はUltrabookについて、「ノートパソコンの性能とタブレット端末の機能を合わせ持ち、素速い反応の操作性と高いセキュリティを備え、薄型軽量で洗練されたデザイン」と説明。

「最新の第2世代「Core」プロセッサを搭載し、本体の厚さは20mm未満で、主流価格は1000ドル未満となる見込み。

今年のホリデーシーズンに向けての出荷を見込んでおり、台湾ASUSTeK Computerが第1弾の製品となる「UX21」をリリースする予定。

第2世代Coreに続くプロセッサ「Ivy Bridge」(開発コード名)は、ゲートを3つ持つ「Tri-gate」設計を採用した22ナノメートル(nm)製造技術を用いる最初の量産プロセッサとなる。2012年前半に搭載機の投入を目指している。

引用:ITpro

“タブレットPCのいいところを持ったノートパソコン”とでも言えばいいのでしょうか。

特にコンパクトさ、や軽さとバッテリー持ちの良さ。

こちらが先ほども説明されていたASUS(アスース)が発売したウルトラブックの「UX21」。

引用:YouTube

キーボードが付いているのにiPadより薄いです。

そのくせCPUはノートPCと同じで記憶媒体はSSD(Solid State Drive)なのでハードディスクが搭載された一般のノートパソコンより各段に起動時間が早いようです。

“だた、ちょっとお高そう”と思いましたがまさかの

999ドル~最上位で1449ドル。

スペックを考えるとかなりお買い得に感じます。

そして、アスース製「UX21」以外に今月に発売されるウルトラブックはこちら

東芝「dynabook R631/28D」(予想価格15万5000円前後、11月中旬発売予定)。13.3型ワイド液晶を搭載する。厚さ約8.3~15.9mm、重さ約1.12kgの薄型軽量で堅ろうなマグネシウムボディーが特徴だ。CPUはCore i5-2467M(1.60GHz)、記憶装置は128GBのSSDを搭載する。バッテリー駆動時間は約9時間日本エイサー「Aspire S3」(予想価格、S3-1が15万円前後、S3-2が9万円前後、11月中旬発売予定)。CPUにCore i7-2637M(1.70GHz)搭載する「S3-1」とCore i3-2367M(1.40GHz)を搭載する「S3-2」の2モデルを発売する。重さは1.4kg以下、最薄部は約13.1mm。50日のスタンバイ状態も可能というスタミナが特徴だ

レノボ・ジャパン「IdeaPad U300s」(予想価格15万円前後、11月下旬発売予定)。Core i7-2677M(1.80GHz)と256GBの大容量SSDを搭載するハイスペックなウルトラブック。ディスプレイは1366×768ドット表示対応の13.3型ワイド。重さは約1.32kgとウルトラブックの中では重い方に入る引用:TRENDY Net

どれもとにかく薄くて、軽いです。

会社の営業マンが商談のためにカバンに入れて持ち運ぶPCとしては最高ではないでしょうか。

より早くウルトラブックがコンシュマー向けノートPCのスタンダードとするためにインテルはこんな事もしています。

インテルでは、ウルトラブックの普及に向けて3億ドルの「ウルトラブック基金」を設立。

メーカーのウルトラブックに関連する技術開発などを金銭面で支援する。

引用:TRENDY Net

との事。

こんな事もあり、今年2011年が“タブレットPC”で大いに盛り上がったのと同じように

来年の2012年は

“A4の茶封筒にも簡単に入ってしまうPC”

としてウルトラブックが一気にはやるかも知れません。

ありがとうございます。

Gmailを新デザインに切り替える方法&どこが新しくなったかレビュー

2011.11.05|saito

こんにちわ!

齋藤です。

皆さんは、Gmailを使ってらっしゃいますでしょうか?

私は、ヘビーユーザーと言っても過言ではない程、使っています。

と、必要以上に力んで「ヘビーユーザー」アピールをして

みました。クワッ!!

最近になりGmailの仕様が変わり、使いやすくなったのか?

とちょっと疑問を感じつつも「ヘビーユーザー」なので、使い続けている

Gmailの新仕様をご紹介!

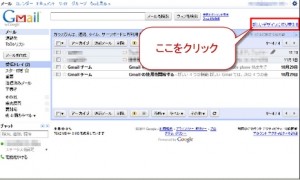

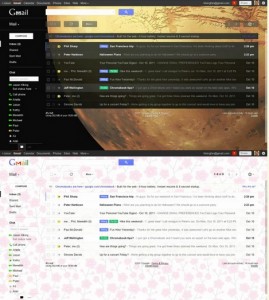

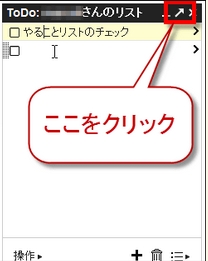

Googleの社内では業務時間の20%を自分の好きなことを自由に使って良いという「20%ルール」があり、Gmailもその中から生まれたもののひとつ。Googleの検索以外のウェブアプリの中でもかなり上位に位置していることが確実なこのGmailのデザインが近日中に新しいデザインへと自動的に切り替わります。が、一足早く体験したい人のための方法も用意されており、早速試しにニューデザインへ切り替えてみました。Gmailにログインしたら右上にある「新しいデザインに切り替える」をクリック「新しいデザインに切り替える」をクリック

「新しいデザインを引き続き使用する」をクリック

切り替え完了

新しいデザインは画面の大きさ(厳密にはウインドウの大きさっぽい)によって、行間やロゴの大きさ、

空白や余白などが自動的に変化するようになっており、最適なレイアウトが維持されるようになっています。

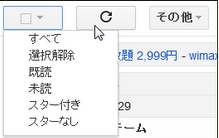

ボタンはかなりシンプルなアイコン表示となっており、メール未選択状態ではこのような感じに。

メールを選択して読んでいる間はこのようにしてやはりシンプル化したアイコンが表示されます。

左側のラベルとチャットの境界線はドラッグすることで移動可能になっているため、「もうちょっとラベル表示の面積を多くしたい」というのが可能

一番下のチャットボタンをクリックすれば、チャット部分を完全に非表示にしてこれぐらいスッキリと変えることもできます

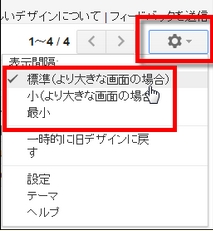

右上にある各種設定の歯車アイコンをクリックすると、表示間隔を3段階に切り替えることが可能

これが「標準」

今度は「小」、少し間隔が狭くなりました

そして「最小」、一番ぎっちりと詰まっている印象。画面にできるだけ多くメール一覧を表示させたい場合にはこれが最適。

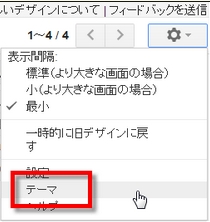

さらに背景画像はストックフォトサービスのiStockphotoからハイクオリティな画像が提供される予定

こんな感じで切り替え可能になる予定です

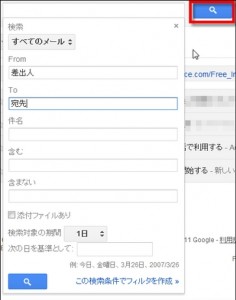

検索も変更されており、差出人や宛先、件名などの各種条件を組み合わせて検索可能

連絡先やToDoもこのようなデザインに。

ToDoリストは右上にあるこのアイコンをクリックすればポップアウト可能

ウインドウが出てきて別途このようになります。元に戻すには右下の「ポップイン」をクリック。

最新歩行ロボットまるでターミネーターのよう。

2011.11.04|shiozawa

こちらの動画、なかなか驚きです。今日は色々な最新ロボットについて。

気持ちが悪いくらいに人間のような動きをするロボットです。

<人間型ロボ『PETMAN』>

引用:Youtube

映画の“ターミネーター”のようです。

それにしても、バランス感覚もびっくりするくらいいいですし、HONDAのヒト型ロボット“ASIMO(アシモ)”よりヒトの歩行によく似ています。

このロボットを作っているのはアメリカのBoston Dynamicsという会社。

こちらの会社、ここ最近ちょっぴり話題になっていた

転ばない運搬ロボット“BigDog”

を開発した会社でもあります。

こちらが例の

<転ばない運搬ロボット『BigDog』>

引用:YouTube

センサー系の感度がドンドンと向上しているからこういった人間よりもバランスのいいロボットを作る事が出来るのではないかと思います。

以上に紹介したのはヒト型歩行ロボット。

これらはまだまだ開発段階ですし、一般人にとって身近になるにはまだまだ先のようです。

それに対し、現在で最も一般家庭に普及しているのロボットはやはり

“お掃除ロボット”。

そんなお掃除ロボットの代名詞といえば“ルンバ” 。

引用:iRobot

ドンドン改良られており、ドンドンと身近な存在になってきています。

そんなルンバですがこちらをを作っているのがアメリカのiROBOTという会社。

こちらの会社の面白いところは

一般家庭用のロボットはたまた掃除機を作るメーカーと思いきや、軍事的なロボットだったり、地球外調査用ロボットまでも作っていたりするところのようです。

実は一番最初に作ったロボットがこちらの“地球外調査用ロボット”だそうです。

また、実は意外なところで日本もお世話になっていたようです。

そのお世話になったロボットが次の2台。

東日本大震災の影響で被害を受けた

福島第一原子力発電所の内部探査に使われた多目的作業用ロボット

PackBot(パックボット)

と

Warrior(ウォリアー)

私もテレビでこのロボット目にしたような気がします。

この世界のロボットをリードする会社の経営者はこちらのコリン・アングル氏。

アイロボット社創設者、現CEO(最高経営責任者) コリン・アングル氏。

ボストン出身、現在44歳。

米国マサチューセッツ工科大学(MIT)で最先端の人工知能研究を進めていた2名と共に、1990年にアイロボット社を設立した創設メンバー の1人。

1997年には、コリン・アングルとそのチームがNASAの依頼により火星探査ロボットをデザインし、その功績により、”NASA GROUP Achievement Award”を受賞。その後アイロボット社は、家庭用ロボットと政府用ロボットの成長し続けるロボット産業において、「ルンバ」「パックボット」など、 数々の実用的なロボットを生み出し、世界的規模の企業に成長。

彼の斬新なアイデアやリーダーシップは、アイロボット社の成長に多大な貢献をしたとして多数の専門的な賞を受賞。

ロボット産業界をリードし続ける第一人者であり、今後も挑戦を続ける開拓者として評価されている。

引用:家電ウォッチ

以上のロボットはすべてアメリカのメーカーであり、ルンバを除けばすべて軍事用ロボットとして開発されたロボットのようです。

かつて、日本は“ロボット王国”だといわれてきましたが、

あれっ、アメリカのほうが全然進んでいるじゃんと感じてしまう内容でした。

しかし、心配御無用。

日本は軍事、災害用ロボットの開発は先行していないようですが、もちろん先行している分野もたくさんあるようです。

引用:MONOist

最後に、主観的な意見を一つ。

天災の多い日本はもっと災害対策用のロボットの開発を積極的に行ってもいいのではと思います 。

ありがとうございます。

ジオフロント

2011.10.29|saito

こんにちわ!

齋藤です。

さてさて、題名を聞いて何を思い浮かべたでしょうか?

某大人気アニメ「エ○○ンゲリオン」(特に意味なく隠してます)でも

出ててくる単語です。

ジオフロント

広義には地下空間の総称、狭義には地下に作られた都市、およびその都市計画のことを言う。名称はウォーターフロントをもじったもので、地下の(geo)開拓線(front)の意味。

※wikipediaより抜粋

ということで、地下都市について今日はちょっとしたニュースをご紹介!

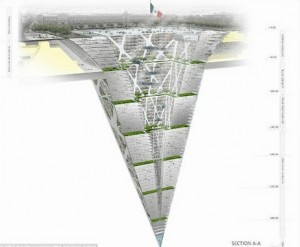

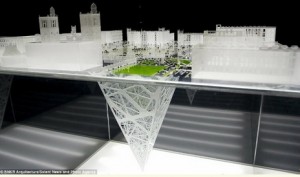

超「深」層ビル、地下300mの巨大な建築物

超高層ビルは、限られた土地を有効に活用することができる反面、歴史ある景観を破壊してしまう弊害もあります。メキシコの建築家Esteban Suarez氏は、高層ビルの利便性を持ちながら、街並みを崩さない、逆ピラミッド型の超深層ビルをデザインしました。

これがSuarez氏が提案する「アース・スクレイバー」。その深さは地下300メートルにおよび、65階建のビルに相当するとのこと。

逆ピラミッドのようなイメージですね。

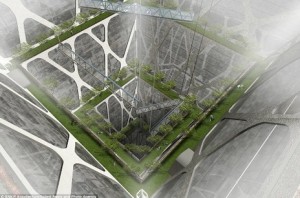

下記の画像は、上からのぞき込んだ時のイメージ画像。

のぞき込んだ時のイメージ。

中央部は空洞で、周囲にショッピングエリアなどの施設が設けられます。

ガラス張りの天井によって自然光を採り入れ、地下でありながら豊かな緑地を備えています。

「アース・スクレイバー」はメキシコシティの中心部への建設を構想しているとのこと。下の画像は候補地の現在の様子。

首都メキシコシティはアステカ王国時代に「テノチティトラン」と呼ばれる巨大な都市でした。これにちなんで、地上から10階層分はアステカの文化を保存する博物館が設けられるそうです。

「アース・スクレイバー」の構造模型。

メキシコシティでは歴史ある景観の保存を目的とし、

地上8階以上の建物の建築を制限する条例を施行しています。

Suarez氏は、景観を破壊しない建築物として「アース・スクレイバー」は最適な構造だと語っています。

あまりにも突飛なデザインの「アース・スクレイバー」ですが、もし実現すれば単にスペースの問題を解決するだけでなく、メキシコシティの新たな象徴として、世界中から観光客を誘致する目玉にもなるはず。耐震性などに問題が無いようであれば、土地の問題に苦しむ日本でもひとつの参考にすることができそうです。

なんか、わくわくしてきますね。

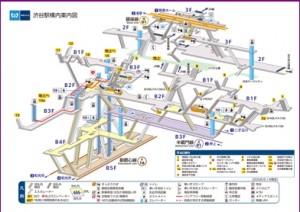

日本の地下鉄もなかなか「ジオフロント」っぽいものがあります。↓

というよりダンジョンか。

地上の土地が枯渇しつつある先進国の次の手は、地下。

※地形を変えるという意味では、だいぶ大きな影響が出そうですが・・・・

ありがとうございます。