HOME >

“燃料電池車”元年は2015年になりそうです☆

2013.08.02|shiozawa

“低炭素社会”。

CO2などの温室効果ガスによる地球温暖化を食い止めるために、

“炭素”を少しでも使わず過ごせる社会

とのことですが省エネや自然エネルギー発電など最近では色々な方法により進められています。

今回はその中の“燃料電池”普及による低炭素社会を実現に関するお話です。

国は今回、“燃料電池”の普及による低炭素社会実現にすこしずつ動き出しました。

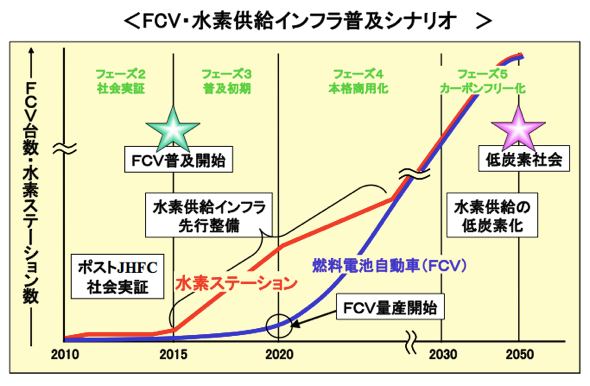

■水素が変える日本の電力 発電の代替・補完も視野

水素社会を巡る動きが再び活発化してきた感がある。

6月に発表された「日本再興戦略」のなかで、「水素供給インフラ導入支援、燃料電池自動車・水素インフラに係る規制の見直し」という項目が立てられ、

「2015年の燃料電池車の市場投入に向けて、燃料電池自動車や水素インフラに係る規制を見直すとともに、水素ステーションの整備を支援することにより、世界最速の普及を目指す」

という一文が明記された。

引用:日経新聞

つまり、あとたった2年で本格的に燃料電池自動車が市場に出回るようなるということですが、

今回、国を上げて普及を加速化させるためのインフラ支援しますよとの事。

ちなみにこちら、トヨタが2015年の発売を示唆する燃料電池自動車です。

<トヨタの燃料電池車「FCV-R」>

めちゃくちゃ近未来的でデザインはカッコイイです。

では、

この燃料電池車ってホントに実現できるの?

数年前までは1台製造するのに1億円くらいコストがかかるって言ってたけどどうなの?

ということですが、現在の見込みは以下のようです。

■燃料電池車以外の活用にも注目

実際、自動車メーカーは、15年には充填時間3分で700キロメートルの走行が可能なモデルを量産できるとの見通しを示している。

6月26日には自民党議員による「FCV(燃料電池車)を中心とした水素社会実現を促進する研究会」も設立された。

ここで重要なのは、水素燃料電池で自動車を動かすというシナリオだけに光を当てることではない。

水素を使った発電で、既存の化石燃料や原子力による発電を代替、補完することの可能性も検討の視野に入れておくことだろう。

引用:日経新聞

価格のことは言っておりませんが思ったより政府は強気で前向きな予測のようです。

それに加えて、燃料電池普及を進める動きが最近ありましたのでご紹介☆

■燃料電池車の国際安全基準に日本の基準が採用 (2013.7.11)

6月24日~28日にスイス・ジュネーブで開催された国連欧州経済委員会の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第160回会合で、水素燃料電池自動車の安全性に関する国際基準が成立した。

2005年に国土交通省が策定した安全基準の大部分が盛り込まれ、今後、日本の自動車メーカーが開発競争で優位になる見込みだ。

WP29は、国連で自動車の世界的な基準調和を議論する唯一の場。

各国は今回採択された世界統一基準に基づいて法律などを定めるため、現在の基準を変更しないで済む国産メーカーにとっては朗報といえる。

引用:産経ニュース

日本の安全基準が採用されたということで、これは大きな前進ではないでしょうか。

ホンダやトヨタなど、燃料電池車開発を積極的に進めている国産メーカーは、わざわざ新しいルールに合わせこんだ設計に変更する必要がないわけです。

さらにさらに燃料電池車の開発を促進する新しい業務提携です。

■燃料電池車 主戦場に ホンダ、GMと提携 開発へ世界3陣営

ホンダと米ゼネラル・モーターズ(GM)は2日、燃料電池車などの共同開発で提携すると正式発表した。

両社の提携で燃料電池車の開発は、トヨタ自動車と独BMWのグループなど大きく3グループに集約される。ホンダとGMは同分野の豊富な特許を生かして開発を加速する。

開発競争が激化することで製造コストはさらに下がりそうだ。

燃料電池車は水素と酸素を反応させて電気を起こしてモーターを回す。

次世代エコカーの一つである電気自動車(EV)に比べ、燃料の補給時間が短く走行距離も長い。

ハイブリッド車(HV)やEVが化石燃料などで発生させた電気を動力源にしているのに対し、燃料電池車の燃料は自然界に無尽蔵にある水素と酸素で排出するのも水だけ。

次世代エコカーの大本命と目され、数年後の量産化を目指して各メーカーが開発にしのぎを削っている。

引用:日経新聞

最近ではハイブリッドカーや電気自動車などがかなり普及しておりますし、

なぜ燃料電池車なの?

といった疑問もあると思います。

その理由は以下の通り。

燃料電池車は電気自動車に比べると複雑な仕組みだ。

それでも一足飛びに電気自動車に進まず、燃料電池車の開発が続いている背景には、電気自動車が抱える大きな問題がある。

「電気自動車が流行りだが、行動範囲が狭い、充電に時間がかかる」と、経済産業省 燃料電池推進室の飯田健太室長は話す。

電気自動車の課題は、一回の充電で走行できる距離が短いことだ。

“チョイ乗り”がメインの用途であり、すぐさまガソリン車にとって代わるには厳しい。

一度に長い距離を走れるようにするには、大きく重く高価なバッテリーをたくさん搭載しなくてはならない。現実的な航続距離は100キロメートル程度と見られており、改善していくにはバッテリー技術の進歩が必須だ。

燃料 中間 エンジン ガソリン車 石油燃料 - 内燃機関 ハイブリッドカー 石油燃料 エンジンを使って発電 内燃機関/モーター 燃料電池車 水素 燃料電池で発電 モーター 電気自動車 電気 - モーター

燃料電池車は、まさに電気自動車とガソリン車のいいとこ取り。

しかしまだ実用には時間がかかる。「2015年に一般販売開始。2025年には補助金なしで、燃料電池車が自立的に販売できるようにしたい」(経済産業省の飯田氏)というのが現在のスケジュールだ。

引用:ECO誠

2015年の燃料電池車の本格発売を皮切りに市場は一気に普及に向けた流れが進みそうです。

それは企業だけでなく、政府の力も一体となっていくわけですから、可能性一層高まりました。

まだ見たのことも乗ったこともない“燃料電池車”色々な意味でとっても楽しみです。

ありがとうございます。

※こちらが“燃料電池のしくみ”を簡単に解説する動画

中国の次世代原発研究“トリウム溶融塩炉”

2013.06.21|shiozawa

昨今も、“原発の存在意義”について騒がれる(特にテレビですが)ご時世です。

一般的に原子力発電といえば

“ウランを核分裂させて、その際に発生する膨大な熱エネルギーで発電するもの”です。

そんな原子力発電。

隣国の中国は最近“ウラン”ではなく

“トリウム”というあまり聞きなれない物質の原子力発電所を実現しようと急ピッチで研究しているようです。

その意図とは。

■中国、次世代原子炉の開発急ぐ 「トリウム」に脚光

エネルギー需要が増大する中国で、次世代原子炉を開発する動きが加速している。

ウランの代わりに、大量に余剰があり廃棄されてきたトリウムを燃料に使う「トリウム溶融塩炉」の研究が進む。

炉心溶融(メルトダウン)の危険がなく放射性廃棄物が少ないという。

日本も米国と協力して過去に同様の炉を研究しており、将来の選択肢に加えるべきとの指摘もある。

メルトダウンは原理的に起きず

「平均年齢30歳の若手を中心に約500人が次世代炉のプロジェクトを進めている」――。中国科学院上海応用物理研究所の徐洪杰TMSRセンター長は今年4月、都内で開いたシンポジウムで開発陣容の拡大を明らかにした。

引用:日経新聞

このトリウム溶融塩炉とやらは

メルトダウンする可能性がなくて、放射性物質の漏れがほとんどないということで、現在のウランの原発に比べて圧倒的に安全という事。

では、なぜ中国?ということですが、他にも事情があるようです。

TMSRはトリウム溶融塩炉の略。天然には原子番号90のトリウム232が存在する。

モナザイトと呼ばれる地球上に広く分布する鉱物から得られる。

レアアース(希土類)を採取した後の廃棄物に多く含まれる。中国のトリウム保有量は豊富で、国内の電力消費を数百年賄えるという。

自国にあるエネルギ‐を有効活用し、

将来発生するであろうエネルギー問題を早いうちに解決しようと国が主導(厳密には共産党)で行っている

いうことです。

それに比べて日本はどうでしょう?

まず、自然エネルギー発電で日本全体のエネルギー問題を解決することは不可能

だとわかっております(一応世界第3位のGDPの大きな国です)。

最近では

原発はほぼ停止し、化石燃料発電にほとんど頼り、そのコスト高のせいで発電所は毎年数兆円の膨大な赤字を出し続けています。

このままただひたすら赤字をし続けていても、国のエネルギー問題が解決するわけありません。

福井県にある“高速増殖炉「もんじゅ」”や

青森県六ヶ所村にある核燃料の再処理工場など

など、原子力系の研究も長年行っております。

たしかにいつ起こってもおかしくない将来発生するであろうエネルギー不足に備えて

研究は日々前進はしているようです(いろんな問題を抱えつつも)。

しかし、中国ほどの危機感と研究に対する勢いが感じないのが現状です。

ここで、ちょっと将来性を感じる研究結果がありましたのでご紹介。

■高速増殖炉「もんじゅ」が不要に?軽水炉で高増殖が可能に!核燃料サイクル実現へ (2013.01.05)

夢のような研究成果が発表された。

燃料棒の設計を変えただけで、原発軽水炉で、高速増殖が可能になるという。

これが、もし実現可能ならば、危険な金属ナトリウムも使わず、今まで処分の難しかった核燃料廃棄物が、中性子を吸収してPu239という燃料に変わる。

これにより、通常は85年程度で枯渇すると言われたウラン資源を100倍活用できる。素晴らしい研究成果である。

早稲田大学(早大)は12月26日、放射能の密封性を損なうことなく水対燃料体積比を低減できる、核燃料棒を隙間なく束ねた新燃料集合体を考案し、世界で初めて「軽水冷却原子炉による高増殖性能」を計算上ではあるが達成することに成功したと、同大大隈会館にて行われた会見にて発表した。

引用:連載.jp

こういった、将来性を感じる、素晴らしい研究結果も出ています。

また、中国が現在国を挙げて研究している“トリウム”の研究もかつて日本も盛んに研究されていた時代があったとの事です。

“原子力発電は危険だからダメだ”という、何も考えずに否定する事をせず

広い視野を持って、より安全で効率的な新しい発電の研究に国を挙げて(国民が肌で感じるくらい)頑張っていただきたいと思います。

ありがとうございます。

アメリカの巨大生物、巨大装置の規模が違う!

2013.06.19|nakano

こんにちは、nakanoです!

もうすっかり暑くなってきまして、夏も目の前ですね。

夏になると陽も長くなるため、夕涼みなど、夜外に出られる事も多くなると思いますが、

そんな夏だからこそ、厄介なのが虫。

虫除けスプレーや蚊取り線香などを駆使して、みなさん対策をされている事と思いますが、

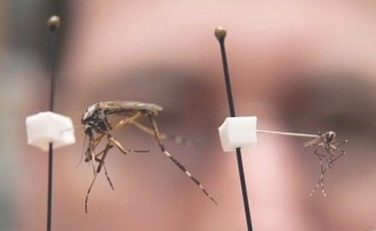

今、アメリカのフロリダで大発生している蚊は、

虫除けスプレーや蚊取り線香なんかで撃退できるのような虫ではありません。

※ラジック様より

大きい!!

米フロリダ州にて、巨大化した蚊、ジャイアント・モスキートが現れ始めたという。

ユスリカとかではなく、普通に蚊なので当然血を吸う。しかも巨大なので、

この蚊に血を吸われると激痛が走るという。※ラジック様より

蚊なので、勿論血を吸いますが、

人間以外にも、動物・魚まで血を吸う対象だそうで、

刺された感覚は、痒みではなく激痛、

注射を打たれたのと同じような感覚だという記事も読みました。

※ラジック様より

通常の20倍の大きさがあり、一度吸われたら1ガロン(3.8リットル)位吸われてしまいそうだ…というところから、

『ガリニッパー』などと呼ばれているそうです。

米フロリダ大学の昆虫学者たちは、既に巨大蚊の侵略を予測していた。

これは、熱帯暴風雨やハリケーンによる洪水の影響で、元来この地域には生息していなかった

巨大蚊の幼虫が運ばれてくる可能性を示唆したもので、昨年、巨大蚊は少数ながら

発見されていた。そして今年、フロリダ州を襲った豪雨により、

この巨大蚊が大量発生してしまったのだ。※ラジック様より

という事は…、

この蚊は地球上に元々いた生物なんですね!

熱帯雨林の私たちの知らない場所では、この蚊のサイズが通常であると考えると、

今自分が考えている常識が全て覆される気がします…

しかも大量発生とは、恐ろしい…

羽音が激しく、小鳥が飛んでいるような音がするようで、

市販の虫除けスプレーにも耐性があるとか…

気象現象が原因とは言え、

アメリカはやっぱり広いですね。

被害がフロリダ…という事ですが、日本だったら全国範囲で被害になりそうです。

そんな広大なアメリカのお話。

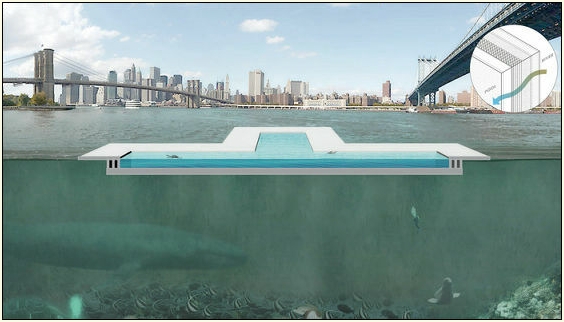

2016年のオリンピックイヤーまでに完成を予定しており、市民始動のプロジェクトとしては世界でも最大級のものとなっているのがニューヨークの川に巨大プールを設置するプロジェクト「+ POOL」です。

※GIGAZINE様より

皆様、この「+ POOL」をご存知でしょうか?

全く入る事の出来なかったニューヨークの川に、巨大なろ過装置を浮かべ、その中に巨大なプールを作ろうという市民活動です。

+ POOLは階層的なろ過システムを持っており、これが水中のバクテリアや汚染物質を除去してきれいな水にします。フィルターが水をろ過するので、薬品や添加剤などを使用していない自然な川の水のまま、プールの水として都市や政府の基準を満たすものを目指しており、完成した+ POOLは1日に50万ガロン(約190万リットル)もの水をきれいにします。

※GIGAZINE様より

これが完成すれば、ニューヨークの人々は、100年ぶりに川で泳げるんですね。

※GIGAZINE様より

プール自体は4つのゾーンに分かれるようですが、

目標である25万ドル(約2360万円)の出資が成立すれば、オリンピックサイズプールとして活躍することも出来ます。

その出資ですが、一人25ドルから可能で、

プールの全体を覆う70000枚のタイル1つずつに出資者全員の名前を入るそうです。

※GIGAZINE様より

エコの気持ちからでも、オリンピックの為でも、

ニューヨークの川で泳げるというひとつの夢であったとしても、

これは、大いに意味のある出資じゃないかと、日本に住んでいる私でも感動しました。

出資の締切は、現地時間の2013年7月12日だそうなので、

興味のある方、是非いかがでしょうか?

ありがとうございます。

12人の子どもが甲状腺がんの診断、別途15人が疑い~がん発見率は定説の85~170倍@福島県~

2013.06.11|iwamura

「奇跡のリンゴ」が気になります。

個人的には、見た目が綺麗な野菜しかお買い求めにならない都会のお客様のお気持ちも解りますし、農業は非常に重労働なお仕事であるので、農薬や肥料による農家のみなさんの作業効率化について、ある程度はやむを得ない、という立場をとるものです。

翻って、「農薬と放射能はどっちが害があるのか」とか、「放射能を気にする精神的被害と、本当の放射能の害はどっちが悪か」等、考えてしまうのですが、興味深い検査結果が出てしまったのでこちらの記事をご紹介。

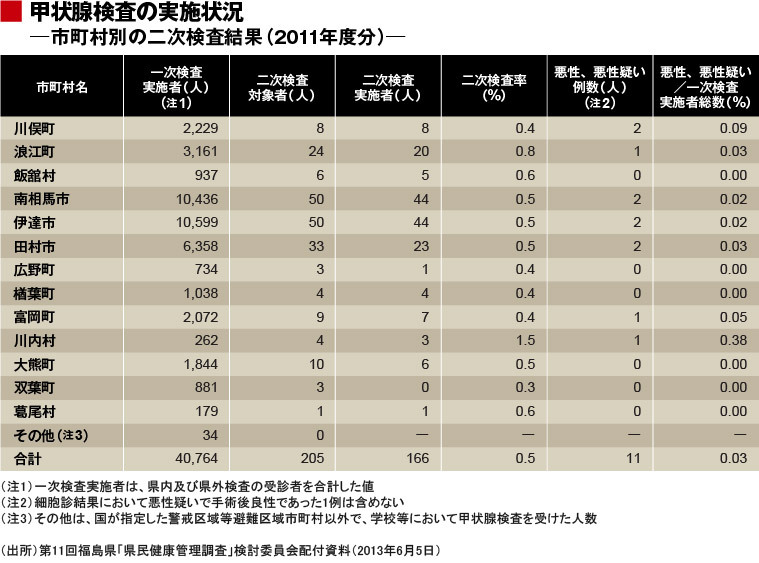

12人の子どもが甲状腺がんの診断、別途15人が疑い

2011年3月の原発事故時に0~18歳だった子どもを対象に実施されている福島県による甲状腺検査で、これまでに12人が甲状腺がんと診断された。12人とは別に、甲状腺がんの疑いのある子どもも、15人にのぼっている。

これは、6月5日に福島県が開催した「県民健康管理調査検討委員会」(星北斗座長)で報告された。

甲状腺検査の責任者を務める福島県立医科大学の鈴木眞一教授は昨年の『週刊東洋経済2012年6月30日号』インタビューで、「通常、小児甲状腺がんが見つかるのは100万人に1~2人程度。1986年のチェルノブイリ原発事故で小児甲状腺がんが多く見つかったのは被曝の4~5年後からで、発症までに一定のタイムラグがある」と語っていた。

※東洋経済さんより

端的に申し上げると、「チェルノブイリの時よりも早く、多く、福島県において子どもの甲状腺がんが確認されてしまった」というニュースですね。

これは、やれ日々の福島県さんによる放射線量のカウントだとか、チェルノブイリ(ウクライナ)におけるセシウム137(半減期30年)の飛散マップ等を見て怖がっている疑心暗鬼の世界ではなく、リアルにがんが出てしまったというゆゆしき事態であるわけです。

通常、100万人に1人~2人といわれる数値であるのに、4万人で11人(あるいは26人)という数字は、多いと言わざるを得ない。

先だって、自殺した福島の農家さんと東電が和解した、というニュースが入ってきました。

「福島の農家は終わりだ」

と、自殺したかたはおっしゃられていたそうです。

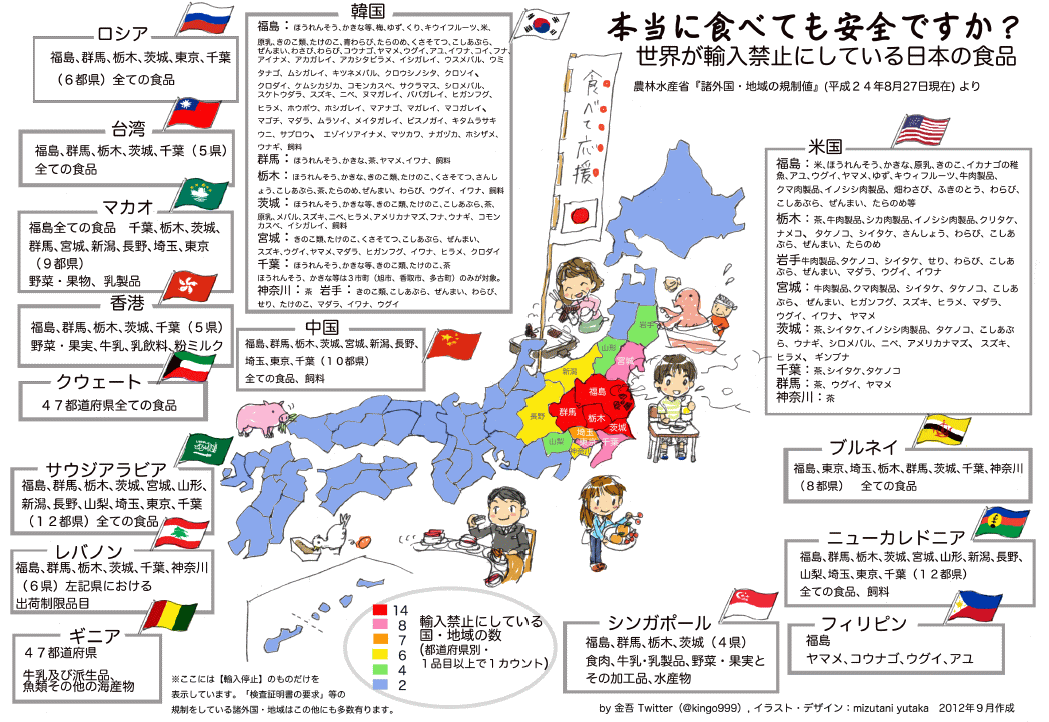

例えば、25年5月14日現在の世界各国における輸入禁止品目リストは農水省からもPDFで出されているので、確認してみるのもよいでしょう。

青森のリンゴはセーフですが、福島の食品はほぼアウトですね。

福島どころか、関東一円の輸入食品を禁止、あるいは停止している国々の多いことに、あまり変化は見られません。

風評被害や差別は致し方ないというか、ある程度の覚悟を持って推し進めた原発であり、我が国のエネルギー政策であったはずです。

原子力は、資源の乏しい日本にとって、効率的かつ、「クリーン」「安全」であるはずだった。

ただ、こうなってしまうと、リアルに健康被害という意味で、金や風評、差別やイメージダウンなんかよりも、よっぽど深刻です。

無農薬のリンゴもいいが、原発の無い日本、というか、原発の無い世界、っていうのも、本当は大事なんだと思う。

非効率に見えて、実は超長期的に人類にとってメリットある選択を、我々は子子孫孫のために、行っていく必要がある気がいたします。

ちきりん女史の「結婚はオワコン!?」について。/愛・おぼえていますか

2013.05.21|iwamura

ということで、ちきりん女史の「結婚はオワコン!?」がスゴいです。

上記データには、2つの注目点があります。

ひとつは、「西欧の先進国では、生まれる子供の半分近くが、婚外子になりつつある」ということです。日本では「結婚が出産の前提」だと思ってる人がたくさんいますが、他の先進国では既にそうではありません。

日本ではたった 2%しかいない婚外子が、5割、4割、3割という国が大半なのです。これは、西欧と東洋の違い、みたいなぼんやりした要素で説明できる差ではありません。

もうひとつ注目すべきは、1980年段階では、オランダ、スペイン、イタリアのように、婚外子比率が一桁と、非常に少ない国もあったという事実です。

しかし、それらの国でも過去30年で婚外子は大幅に増えています。スペインやイタリアはカトリックの国で、婚外子は宗教的な観点からも認められにくい風土にあります。それらの国でさえ、ここまで劇的に状況が変わっているのです。

これって、何が起こっているか、わかりますか?

西欧先進国においては、すでに「結婚」という制度は、崩壊しつつある、んです。

※Chikirinの日記より

これはだいぶブッこんだ理論です。

トーゼンながら、我らがやまもといちろう先生がキレキレの論理でコメントされていたので、以下引用します。

そういうちきりん女史自身が結婚できているのかは知りませんが、文中でどういう理屈かフランスやドイツの事例が重ねて記述されてて面白かったのでピックアップ。

単純な話、私生児だろうが婚外子だろうが法的には基本的人権の枠内に入り、結婚そして出産という手順を踏んで生まれてきた子供と差別してよいのかという議論が本来のベースメントにあるべきであって、ちきりん女史が語っている「世界では婚外子がこれだけポピュラーなのだ、だから日本の出生率向上対策においては結婚という制度が崩壊しているので、オワコンなのだ」というのは順番が逆です。多様化した価値観のなかで、家族のあり方もまた多様化していて、それに対して制度側が結婚という定義を複数用意した結果、正規の婚姻の割合が減ったという当然のテーゼを外して論じてしまうのは本末転倒な感じがして超かっこいいです。

もちろん一般論ですけれども、所得はあっても結婚はできない女性が、一般論として結婚制度に対して攻撃的になったり、一般論ではありますけれども子供を作れる年齢を過ぎてしまった女性有権者が少子化対策に後ろ向きだという傾向は一般論の範疇で各国であるようですが、出生のなかでの婚外子が増えている事情は一般論的な立場では非嫡出子を社会がどう受け入れるかの問題だと考える必要はあるでしょう。

逆に言えば、嫡出子か非嫡出子かは法の下で平等であるためにどうするかという話が根幹であって、なかなかむつかしいですよね。一般論として、未婚者や子供を儲けない夫婦は語るなという暴言を吐く人たちが出てきかねないですから。そういう点も踏まえて、荻上チキ女史の結婚ネタはとても貴重な示唆を与えてくれているように思います。

※やまもといちろうブログより

事象やデータというものは、その摘出方法や考え方によって、良いようにも悪いようにも取ることができるという好例ですね。

ただ、個人の経験的なデータで言わせてもらうと、制度としての結婚や、もっと言えば結婚そのものも、実はどうでもいいというか、本質的に結婚で人生が変わるとかではなかったです。

ただ、結婚した男女が子をもうけたいと考えた場合に、女性が出産のリスクを負う上で、結婚という制度としての担保があったほうが、女性及び生まれてくる子供にとって、社会や国家として、優しい確固としたフォローアップができるんじゃないかな、とは思います。

現状制度への見直しは常に必要ではありますけれども、データや数字にはそこに反映されるまでの過程や議論や時間があったはずで、棒グラフだけで結婚がオワコンだというのは、ブログタイトルとしてはナイスですが、確かにブッこみ過ぎではあるのかも知れません。

さて、そしてまた一方で、増田(匿名日記)において秀逸な文書が大変な数でブクマされていたので、上記対応として引用しておきます。

これはこれで男子的観点から趣深い「結婚とその後の嫁との生活」という内容であったので、一読の価値はありかと。。。

大体な、奥さんは無料じゃねーんだ。

一番高い買い物なんだよ。

奴の生活全てオレが背負ってんだ。

メシ代もマンションと車のローンも電気ガス水道携帯電話代アイツの奨学金の返済まで俺が払ってんだよ。

子供にやらせたいという習い事も全部受け入れて、俺が稼いできた金で水泳・ピアノ・英語教室に通わせてんだよ。

奥さんの友だちとのメシ代洋服代化粧代使われていないダイエット器具の代金・・・全部出してんだよ。

最近は犬を飼いたいと言い出しやがった。

で、残った僕のお小遣いは月4万円です。

犬が来たら3万円になるかもしれません。

でも、それは僕が望んで選んだ人生です。

彼女が大好きで

ずっと一緒にいたくて

その奥さんに、ちょっとだけフワフワした時間求めちゃいけませんか?

月に三回くらい、夜、僕のお話聞いていただけませんか?

一緒に寝ちゃ、いけませんか?

僕は贅沢言ってますか?

※はてな匿名ダイアリーより

。。。

ということで、本日も幸せな結婚生活を噛みしめて、あるいは夢見て、頑張っていきまっしょい!