HOME >

本年も誠にお世話になりました。これからも励みます。

2011.12.31|iwamura

と、いうことで暮れのご挨拶から入ってみましたがいかがでしょうか。

今年も誠にお世話になりました。

とても良い年でした。

ドラクエもお世話になることができ、社員も育ちました。

和幸さんのトンカツもフトコロを気にせず食べられるような気になっております。

おかげさまでありがとうございます。

そして、何人もの中国人の社長に出会えた年でもあります。

その中で一人、46歳の社長がおります。

彼は国際アニメフェアの仕事を通じて知り合った、日本の有名電機メーカー2社ほどの中国董事長(社長)経験もある、男であります。

ことあるごとに、

「お前は酒が飲めないよなあ。」

と小生のことをなじりつつも、

「お前は俺と同じ午年だからな。」

と、肩をたたいてくれるセンパイでもあります。

「日本の製造業も、もう苦しいですからね。」

と、初対面の時に小生。

「苦しいどころじゃないよ。終わってるよ。」

彼は言いました。

「食えない若い人たちを食わせないと。食えてないよ今の日本。なんとかしないと。」

小生は、この人に、信じてみてもいいですか、と思わせる何かを感じました。

我々が子供時代の正月は、

まだ、カルタも百人一首もあって、トランプもあった。

ババ抜き(って共通語なのかな?)ってなんですかあのゲームは。

めでたい新年の初日から最悪のカードを引いたら逝ってしまうという恐怖のどん底ゲーム。

その恐怖と戦う術を学び、また、

カルタや百人一首においては、

人よりも賢く、早く、そしてできるだけ多く奪うことを年の第一日目から学ぶのである。

カンプマサツがあり、どんど焼きにおける大きさの誇示や喧嘩があった。

未来に明るい何かがあった。

我々20代後半~30代世代は、かろうじて、物心ついたころの明るい時代の面影を知っている。

金だけの話じゃないですね。

ロストジェネレーションとか被害妄想は責任転嫁ですね。

あの明るさや前向きさは、小生は大事だったと思いますね。

我々の先輩たちも結構頑張ってたと思うわけなんですよね。

そうしたものを、仕事を通じて、伝えてゆく、2012年にしたいと思います。

さあ、我々が支えずに、だれが支えてゆくのかというおハナシの、はじまりはじまりでございます。

東芝の私的録画補償金訴訟、知財高裁でも SARVH に勝訴

2011.12.27|iwamura

忘年会で飲みすぎました。

人生とは、美味い酒と楽しい仲間との時間を如何に優先させつつ、翌朝の二日酔いとのタタカイにどう勝ってゆくか!の日々であるという事を、痛感する師走27日でございます。

今年もあと5日!というなかで、おいおい、飲んでばかりいないで家にもちゃんと帰れよ、という「寿命10年」CM逝ってみましょう。

大変申し訳ございませんでした。

今夜は帰ります。。。

さて、そんなTOSHIBAさんですが、裁判でも勝ちました。

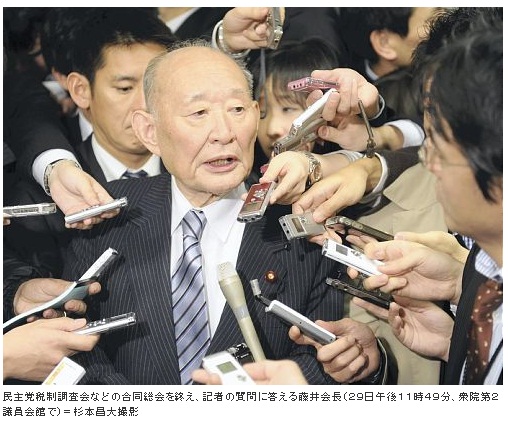

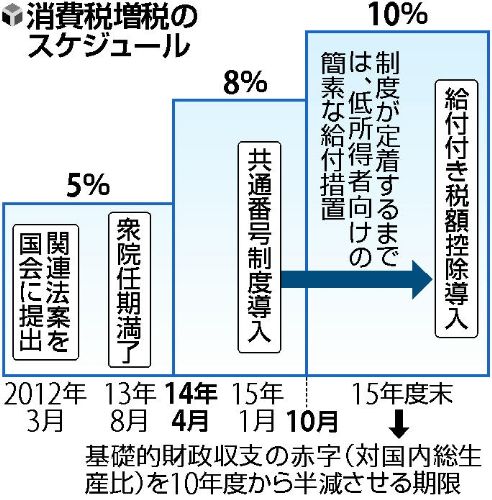

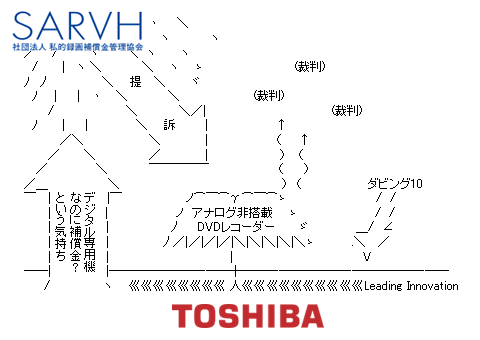

東芝また勝ちました。デジタル専用DVDレコーダーの私的録画補償金に関する裁判で、知財高裁は東芝の勝訴となる判決を言い渡しました。補償金の支払いを求めていた私的録画補償金管理協会(SARVH)は一審の東京地裁でも東芝に破れており、東芝二連勝ということになります。

そもそもどういう裁判だっけという方は上図を参照のこと。「日本語でおk」という方には、2年前の解説記事をどうぞ。おおまかに言えば、昨今のデジタルメディアを利用したレコーダーではデータを劣化せずコピーできるので、そのぶんを補償金として著作権者に支払おうという制度があるのですが、それはコピープロテクトのないアナログ時代の話であって、デジタル専用レコーダーの場合は原則としてコピープロテクトがかけられるのだから、補償金まで必要なんだろうか、という争いです。補償金はいらないだろうと支払いを拒否したのが東芝、なんであれ補償金は払ってくれと訴えたのが SARVH という構図。

地裁の判決はデジタル専用レコーダーは補償金支払いの対象となるものの、実際の支払いは東芝・SARVH 間の協力規定にすぎず、法的義務ではないというものでした。しかし高裁では、そもそもデジタル専用であれば補償金支払いの対象にならないと、さらに東芝有利の判決となっています。ユーザとしては歓迎すべき判決……というか「ですよね」という感じでしょう。とはいえ、いつもどおり勝負は次の最高裁です。

※engadget日本版さんより抜粋

まあ、トーゼンと言えばトーゼンの判決であるよな。

時代やテクノロジーにあわせて法律や社会の反応が変わっていくのは、自然現象であるとも言える。

この辺の問題、実は、「海猿」の佐藤秀峰センセイが、漫画本のスキャニング業者を訴えた作家センセ有志団体に対し、「それってオカしくね?」とするエントリーを自身のサイトで展開しておられ、これはこれで骨太かつ正々堂々とした論旨展開が痛快だったのだが、個人的にもこの辺に対してはどっちからの意見も持つので、非常にここでは書きづらく迷っているうちに、怒涛の忘年会の日々、という「人生は待ってくれない」流れの中におりました。

年末お時間ある方は上記も併せて権利問題、覗いてみてください。

それでは本日も、長い人生の中の1日、をがんばります!

10年見据えて、1日々々を大切に、走りたいものです。

Let it snow,let it snow,let it snow!

2011.12.20|iwamura

雪よ降れ降れ、といった意味になるんでしょうか。

※雨雨降れ降れも好きですけれども。

雪の多い地方で生まれ育ちましたが、それでも11月に入っての授業中、クラスの誰が一番に、初雪を発見するのか?!

というのは一大イベントであり、見つけたら最後、授業なんて続けられないわけです。

もうひとつ、朝起きてやけに静かで、カーテンを開けてみると真っ白というパターンもあり、トーゼン雪かきなどせずに学校へ走ります。

ただ、大人は初雪の日を境にロコツに不機嫌な表情になり、まあそれが典型的な寒冷地の冬といった様相なのであるが、あれはあれで、情緒のある景色だったよなあと思うわけです。

と、いうわけで、本日エントリのタイトルはシナトラさんとかも歌っている「Let it snow」なのであるが、google先生の粋な計らいにより、ウィンドウに雪が降りますので、みなさんも検索ワードにlet it snowと入れてみると面白いでしょう。

※オマケ

雪の歌というか、原作の絵本が好きだったのだが、snowmanのwalking in the airもいいよな。

あとは、お隣の国の将軍様も逝ってしまいましたが、なんだか戦争とか起こらなければいいなあと願いつつ、この季節のこの歌にも、人生の想い出が在ります。

もう仕舞っちゃったのだけれども、大宮のジョン・レノン・ミュージアムは真っ白な壁と天井でできていて、その壁面に、ジョンとヨーコの写真や、ジョンの画やギターが掲げられていたりして、美しい空間でした。

部屋の真ん中に、白い階段が天井に続いていて。

天井からルーペがぶら下がってるんですね。

天井を見ると、小さい落書きがあるわけです。

ルーペで見ろってことなんですけれども。

そこには

「Yes」

って書いてあるんですよね。

——————————————————————————————–

ホント今年は病気みたいな年だったんですけれども、それでも人生にYESと言えるような生き方を、我々もしてゆきたいものです。

残り2週間、走りましょう先生!

【真珠湾攻撃70年】 「ルーズベルトは狂気の男」 フーバー元大統領が批判

2011.12.08|iwamura

ということで、真珠湾攻撃70年です。

12月8日ですね。山本五十六先生は最後まで猛反対だったが、結局ハワイにてアメリカの空母を一隻も沈められなかった、というか、空母がハワイに一隻もいなかったという時点で、日本の敗戦は半ば決まってしまったような日であります。

【ワシントン=佐々木類】ハーバート・フーバー第31代米大統領(1874~1964年)が、日本軍が1941年12月8日、米ハワイの真珠湾を攻撃した際の大統領だったフランクリン・ルーズベルト(第32代、1882~1945年)について、「対ドイツ参戦の口実として、日本を対米戦争に追い込む陰謀を図った『狂気の男』」と批判していたことが分かった。

米歴史家のジョージ・ナッシュ氏が、これまで非公開だったフーバーのメモなどを基に著した「FREEDOM BETRAYED(裏切られた自由)」で明らかにした。

真珠湾攻撃に関しては、ルーズベルトが対独戦に参戦する口実を作るため、攻撃を事前に察知しながら放置。ドイツと同盟国だった日本を対米戦に引きずり込もうとした-などとする“陰謀説”が日米の研究者の間で浮かんでは消えてきたが、米大統領経験者が“陰謀説”に言及していたことが判明したのは初めて。

※産経新聞さんより

何をいまさら感もございます。

戦争のどこまでを陰謀というのか、作戦というのかの是非もございます。そんなことを言ったら、9.11はそもそもどうなんだとか、そういう話にもなってしまいますし。

こういう歴史的事実(?)から学ぶには、①「なんでそうなったのか?」②「だからどうすべきなんだよ?」という2点からの考察をすべきかと考えます。

①は過去の原因究明。そして、②は今後の我々の対策ですね。

①については、直接の要因はABC包囲網だったり、その前には日本軍部の愚かな暴走があげられるでしょうが、もっと遡れば、1929年の世界恐慌から10年後の1939年には、ドイツがポーランドへ進行し、第2次世界大戦は勃発していたという事実に着目すべきかと考えます。

つまり、貧すれば通ずではないが、食えないから食えるように他国に侵攻する。やられる前にやる、というロジックが、近代戦争の要因ではなかったかと。

もちろん、戦争や軍需産業、軍という暴力装置は、また一方で、それ自体が巨大な利権としての経済装置にもなり得るわけです(それこそ今のアメ○カとか)。

じゃあ、陰謀でも作戦でも、過去の事はしょうがない、我が国がハメられてたとしてだ。

嵌められないように、我々がすべき現在~未来の課題としては、現在の貧乏(不景気)を、暴力や犯罪で解決しようと短絡的に考えないこと、また、暴力や犯罪で解決しようと考える他人や他国に再びハメられないようにすること、以上に尽きるように思う。

つまり、貧乏だった明治日本が学び勝利したように、本やインターネットなんて安いもんなんだからさあ、晴耕雨読ではないが、今の時代こそ、蛍の光窓の雪で学ぶ時代なのかもしれないぜ、ということなのである。

いつかその力を発揮できるように、学んでおきたい。原発の問題も含めて。

耐え難きを耐えて、清貧の中、学ぶ2011年師走、70年前を考えたいと存じます。

合掌。

TPPのおけるアメリカの真意。

2011.10.28|shiozawa

アメリカとニュージーランドは

日本を中心とした極東アジアをつぶすためにTPP参加を促している

と言った内容の公文がウィキリークスにより公開されました。

■「米国外交公文から読む 本音と現実 上」 5月19日付記事

ニュージーランド外交貿易省のマーク・シンクレアTPP首席交渉官は

「TPPが将来のアジア太平洋の通商統合に向けた基盤である。もし、当初のTPP交渉8カ国でゴールド・スタンダード(絶対標準)に合意できれば、

日本、韓国その他の国を押しつぶすことができる。それが長期的な目標だ」

と語った。(米国大使館公電から)

公電は、内部告発ウェブサイト「ウィキリークス」が公表。

ニュージーランドの当局者らへの取材と合わせて分析した結果を報告する。

引用:日本農業新聞でも、5月19日付記事「米国外交公文から読む 本音と現実 上」

詳細は日本農業新聞に5月19日付記事に記載されているのでぜひ呼んでほしいです。

これを聞くとぞっとするのは私だけでしょうか。

表には出さないアメリカの本当の顔がよく伺えます。

それにしても

今後の日本の存亡に関わるかもしれない事なのにもかかわらず、

この公電をほとんど取り上げないメディアは理解不能です。

しかし、野田首相は相変わらずこんなこと言ってますし、

■首相「TPPで農業つぶれぬ」=輿石氏、参院民主研修会で明かす

・参院民主党は18日、福島県二本松市で研修会を開催した。輿石東幹事長(参院議員会長)は

あいさつで、環太平洋連携協定(TPP)交渉への参加問題に関し、野田佳彦首相が13日に 会談した際に

「TPPで日本の農業を駄目にする発想なんて持つだろうか。世界経済の流れの中で農業を再生し、全世界に発信していく」

と述べ、TPP参加と農業再生の両立は可能との 認識を示したことを明らかにした。

首相は同県内の視察の合間に研修会に参加。東日本大震災からの本格復興策を盛り込んだ2011年度第3次補正予算案や復興特区設置法案などに触れ、「一日も早い成立が復興事業を一日も早く執行させる。参院が力を合わせて支えてもらいたい」と早期成立へ協力を求めた。

どういう根拠があって“農業はつぶれない”と言っているのだろうか?

どんなにアメリカから圧力をかけられても潰さないだけの立派な名案を持っているのでしょうか?

ぜひ、その名案を公表してほしいです。

ちなみに先ほどの記事に関する内容を掲載していたYahooや Livedoorは10日もたっていないのにこの件を削除しています。

Yahooニュース(10月18日) リンク

Livedoorニュース(10月18日) リンク

おかしいですね。

アメリカとニュージーランドの真意を公開してくれた“ウィキリークス”。

しかし、この新しい世界のジャーナリズムといっても過言ではない“ウィキリークス”がこのままだと今年一杯で活動停止してしまうかもしれません。

もちろん、潰しにかかっているのはアメリカです。

■機密情報公開サイト「Wikileaks」が年末にも情報公開停止、資金が枯渇状態

24日にWikileaks創設者のジュリアン・アサンジが会見を開き、「金融封鎖に反撃すべく、寄付をして欲しい。このままではWikileaksは新年を迎えることができない」という声明を発表するに至りました。

アメリカ軍がバグダッドで民間人を殺害する動画をはじめ、ケニアの政治腐敗を突いたクロールレポート、アイスランド金融危機に関するレポートなど、これまで隠されてきた機密情報をリークしてきた情報公開サイト「Wikileaks(ウィキリークス)」。

その活動内容は心当たりのある権力者にとっては非常にやっかいなものとなるため、有形無形の圧力がかけられてきました。

特にここ1年間は金融関連の締め付けが強く、アメリカの主要な金融機関やVISA、マスターカード、PayPalなどが停止され、寄付の95%以上が遮られる事態となっています。

このため、新たに別の手段での寄付を求める呼びかけがスタートしました。

状況はかなり深刻で、もしも寄付が集まらないようであれば、年末にも活動停止となる見込みです。

引用:Gigazine

都合の悪いジャーナリズムは、間接的に潰すされることがよくわかります。

ウィキリークスは来年には一体どうなってしまうのでしょうか。

私は世界が経済だけでなく秩序もどんどんと不安定になっているように感じます。

ありがとうございました。