HOME >

最先端“望遠コンタクトレンズ”☆

2013.07.05|shiozawa

多くの人がごく日常的につけている“コンタクトレンズ”。

現在の製品でも、十分よく見えるようになりますし、値段も手ごろなんですが、

最先端技術のコンタクトレンズはプラスアルファですごい機能がついてきそうです。

■世界初! 倍率切替可能な「望遠コンタクトレンズ」

目に装着するだけで「望遠鏡」になる画期的なコンタクトレンズが開発された。

通常のコンタクトレンズと変わらない薄さで、通常視覚の約3倍もの望遠効果が得られるものだ。

加齢黄斑変性症の視覚補助器具としても実用化が期待されている。

左は「望遠コンタクトレンズ」の外観。

直径8mm、最大厚さ1.17mm。右は3D眼鏡と組み合わせた様子。

偏光フィルターによって中央の穴への光の入射を切り替える。

実はほかにも「望遠コンタクトレンズ」の開発は行われている。

しかしいままで開発されたものは4mm以上の厚みがあり、実用上の大きな課題になっていた。

今回新しく開発されたレンズは、最も厚い部分でも1.17mmしかない。

装着した際の違和感も小さく、実用化へ大きく近づいた。

この「望遠コンタクトレンズ」は、誰でも装着することができる。しかしこの技術を最も待ち望んでいるのは、加齢黄斑変性症患者だろう。

加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って網膜に異常が生じ、最悪の場合は失明にも至る疾患で、その患者数は全世界で増加している。iPS細胞の最初の臨床試験の対象としても話題となった疾患だ。

今回の「望遠コンタクトレンズ」は、加齢黄斑変性症患者にとって、心理的にも受け入れやすい視覚補助器具になると期待されている。

引用:Wired.jp

これはなかなかすごいです。

人には備わっていない望遠機能が今までのコンタクトレンズと同じように装着するだけでできてしまう。

本来の役割の“視力の補助器具”としての機能を完全に超えてます☆

バードウォッチングが望遠鏡や双眼鏡なしでできそうです。

また、軍事関係では特に使われそうな予感がします。

最先端もあれば、もちろん歴史もある。

ということでコンタクトレンズの500年の歴史をちょこっと紹介。

実は歴史はいがいと長いんですね。

<コンタクトレンズの歴史>

■1508年 Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ)

ルネッサンス時代、ガラスの壺に水を入れ、顔をつけて目を開けたところ、外の景色が変わった事からコンタクトレンズの原理が発見されたと言われています。

水を満たした球形の容器に眼をつけるイラストを使って、その視力矯正効果を論じています。

ダ・ヴィンチはコンタクトレンズの原理の創案者であると考えられております。

レオナルド・ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチの原理

■1636年 Rene Descartes (レーン・デカルト)

水の入った筒を眼に接触させると、見え方が変わることを指摘しております。

筒の長さをどんどん短くしていけば、現在のコンタクトレンズになります。

レーン・デカルト デカルトの原理

■1888年 A.Eugen Fick(オーゲン・フィック)

強角膜レンズと呼ばれるたいへん大きなレンズを、近視である自分の眼で実験して矯正を試みました。

装用感が悪く短時間で充血してしまったそうです。

“Eine kontactbrille”という本に記載されているkontactbrilleから現在のコンタクトレンズという名前ができました。

■日本初は (1950年)

当時名古屋大学の講師であった水谷豊先生が、角膜が突出してくる「円錐角膜」の高校生(視力右0.02、左0.04)にPMMA製のレンズを作成し、右0.9左0.4までに回復させることに成功しました。

PMMAハードレンズが普及するにつれていくつかの問題が明らかになってきました。

主な問題は、装用になれるまでに時間がかかること、1日の装用時間に限界があること、いろいろな自覚症状があり、装用できない場合もあること、無理な装用により角膜障害が生じること等であり、これらの問題の主原因は、HCLのPMMA素材が角膜の代謝に必要な酸素を全然透過しないためであることが判明しております。

引用:北村眼科

現在ではさらに進化して、目に負担の少ないソフトコンタクトレンズ。

そして、常に目を清潔に保てる1Dayの使い捨てコンタクトレンズが低価格で手に入ります。

これからは現在日常的に使われているものの機能を大きく進化させた道具が色々と開発され、世の中に出回りそうで楽しみです。

ありがとうございます。

中国の次世代原発研究“トリウム溶融塩炉”

2013.06.21|shiozawa

昨今も、“原発の存在意義”について騒がれる(特にテレビですが)ご時世です。

一般的に原子力発電といえば

“ウランを核分裂させて、その際に発生する膨大な熱エネルギーで発電するもの”です。

そんな原子力発電。

隣国の中国は最近“ウラン”ではなく

“トリウム”というあまり聞きなれない物質の原子力発電所を実現しようと急ピッチで研究しているようです。

その意図とは。

■中国、次世代原子炉の開発急ぐ 「トリウム」に脚光

エネルギー需要が増大する中国で、次世代原子炉を開発する動きが加速している。

ウランの代わりに、大量に余剰があり廃棄されてきたトリウムを燃料に使う「トリウム溶融塩炉」の研究が進む。

炉心溶融(メルトダウン)の危険がなく放射性廃棄物が少ないという。

日本も米国と協力して過去に同様の炉を研究しており、将来の選択肢に加えるべきとの指摘もある。

メルトダウンは原理的に起きず

「平均年齢30歳の若手を中心に約500人が次世代炉のプロジェクトを進めている」――。中国科学院上海応用物理研究所の徐洪杰TMSRセンター長は今年4月、都内で開いたシンポジウムで開発陣容の拡大を明らかにした。

引用:日経新聞

このトリウム溶融塩炉とやらは

メルトダウンする可能性がなくて、放射性物質の漏れがほとんどないということで、現在のウランの原発に比べて圧倒的に安全という事。

では、なぜ中国?ということですが、他にも事情があるようです。

TMSRはトリウム溶融塩炉の略。天然には原子番号90のトリウム232が存在する。

モナザイトと呼ばれる地球上に広く分布する鉱物から得られる。

レアアース(希土類)を採取した後の廃棄物に多く含まれる。中国のトリウム保有量は豊富で、国内の電力消費を数百年賄えるという。

自国にあるエネルギ‐を有効活用し、

将来発生するであろうエネルギー問題を早いうちに解決しようと国が主導(厳密には共産党)で行っている

いうことです。

それに比べて日本はどうでしょう?

まず、自然エネルギー発電で日本全体のエネルギー問題を解決することは不可能

だとわかっております(一応世界第3位のGDPの大きな国です)。

最近では

原発はほぼ停止し、化石燃料発電にほとんど頼り、そのコスト高のせいで発電所は毎年数兆円の膨大な赤字を出し続けています。

このままただひたすら赤字をし続けていても、国のエネルギー問題が解決するわけありません。

福井県にある“高速増殖炉「もんじゅ」”や

青森県六ヶ所村にある核燃料の再処理工場など

など、原子力系の研究も長年行っております。

たしかにいつ起こってもおかしくない将来発生するであろうエネルギー不足に備えて

研究は日々前進はしているようです(いろんな問題を抱えつつも)。

しかし、中国ほどの危機感と研究に対する勢いが感じないのが現状です。

ここで、ちょっと将来性を感じる研究結果がありましたのでご紹介。

■高速増殖炉「もんじゅ」が不要に?軽水炉で高増殖が可能に!核燃料サイクル実現へ (2013.01.05)

夢のような研究成果が発表された。

燃料棒の設計を変えただけで、原発軽水炉で、高速増殖が可能になるという。

これが、もし実現可能ならば、危険な金属ナトリウムも使わず、今まで処分の難しかった核燃料廃棄物が、中性子を吸収してPu239という燃料に変わる。

これにより、通常は85年程度で枯渇すると言われたウラン資源を100倍活用できる。素晴らしい研究成果である。

早稲田大学(早大)は12月26日、放射能の密封性を損なうことなく水対燃料体積比を低減できる、核燃料棒を隙間なく束ねた新燃料集合体を考案し、世界で初めて「軽水冷却原子炉による高増殖性能」を計算上ではあるが達成することに成功したと、同大大隈会館にて行われた会見にて発表した。

引用:連載.jp

こういった、将来性を感じる、素晴らしい研究結果も出ています。

また、中国が現在国を挙げて研究している“トリウム”の研究もかつて日本も盛んに研究されていた時代があったとの事です。

“原子力発電は危険だからダメだ”という、何も考えずに否定する事をせず

広い視野を持って、より安全で効率的な新しい発電の研究に国を挙げて(国民が肌で感じるくらい)頑張っていただきたいと思います。

ありがとうございます。

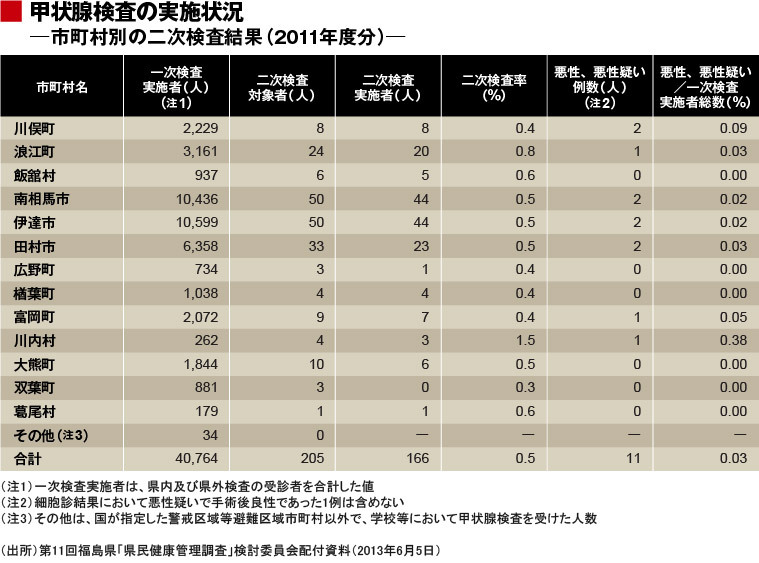

12人の子どもが甲状腺がんの診断、別途15人が疑い~がん発見率は定説の85~170倍@福島県~

2013.06.11|iwamura

「奇跡のリンゴ」が気になります。

個人的には、見た目が綺麗な野菜しかお買い求めにならない都会のお客様のお気持ちも解りますし、農業は非常に重労働なお仕事であるので、農薬や肥料による農家のみなさんの作業効率化について、ある程度はやむを得ない、という立場をとるものです。

翻って、「農薬と放射能はどっちが害があるのか」とか、「放射能を気にする精神的被害と、本当の放射能の害はどっちが悪か」等、考えてしまうのですが、興味深い検査結果が出てしまったのでこちらの記事をご紹介。

12人の子どもが甲状腺がんの診断、別途15人が疑い

2011年3月の原発事故時に0~18歳だった子どもを対象に実施されている福島県による甲状腺検査で、これまでに12人が甲状腺がんと診断された。12人とは別に、甲状腺がんの疑いのある子どもも、15人にのぼっている。

これは、6月5日に福島県が開催した「県民健康管理調査検討委員会」(星北斗座長)で報告された。

甲状腺検査の責任者を務める福島県立医科大学の鈴木眞一教授は昨年の『週刊東洋経済2012年6月30日号』インタビューで、「通常、小児甲状腺がんが見つかるのは100万人に1~2人程度。1986年のチェルノブイリ原発事故で小児甲状腺がんが多く見つかったのは被曝の4~5年後からで、発症までに一定のタイムラグがある」と語っていた。

※東洋経済さんより

端的に申し上げると、「チェルノブイリの時よりも早く、多く、福島県において子どもの甲状腺がんが確認されてしまった」というニュースですね。

これは、やれ日々の福島県さんによる放射線量のカウントだとか、チェルノブイリ(ウクライナ)におけるセシウム137(半減期30年)の飛散マップ等を見て怖がっている疑心暗鬼の世界ではなく、リアルにがんが出てしまったというゆゆしき事態であるわけです。

通常、100万人に1人~2人といわれる数値であるのに、4万人で11人(あるいは26人)という数字は、多いと言わざるを得ない。

先だって、自殺した福島の農家さんと東電が和解した、というニュースが入ってきました。

「福島の農家は終わりだ」

と、自殺したかたはおっしゃられていたそうです。

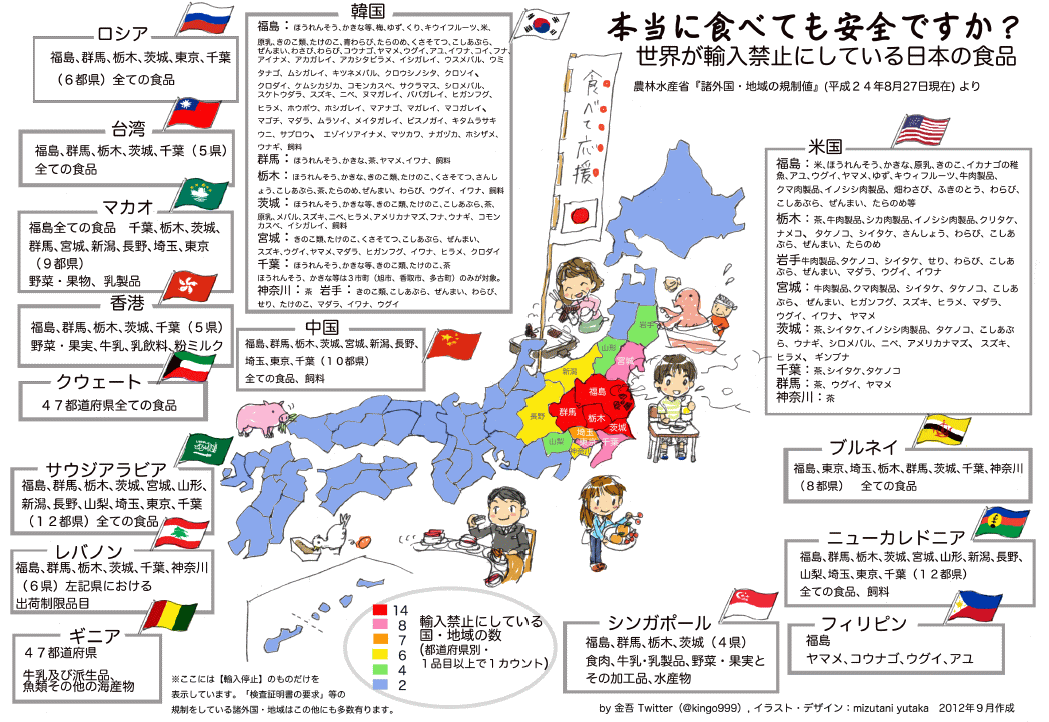

例えば、25年5月14日現在の世界各国における輸入禁止品目リストは農水省からもPDFで出されているので、確認してみるのもよいでしょう。

青森のリンゴはセーフですが、福島の食品はほぼアウトですね。

福島どころか、関東一円の輸入食品を禁止、あるいは停止している国々の多いことに、あまり変化は見られません。

風評被害や差別は致し方ないというか、ある程度の覚悟を持って推し進めた原発であり、我が国のエネルギー政策であったはずです。

原子力は、資源の乏しい日本にとって、効率的かつ、「クリーン」「安全」であるはずだった。

ただ、こうなってしまうと、リアルに健康被害という意味で、金や風評、差別やイメージダウンなんかよりも、よっぽど深刻です。

無農薬のリンゴもいいが、原発の無い日本、というか、原発の無い世界、っていうのも、本当は大事なんだと思う。

非効率に見えて、実は超長期的に人類にとってメリットある選択を、我々は子子孫孫のために、行っていく必要がある気がいたします。

Z-MACHINES ZIMAが生み出す未来のパーティ!!

2013.06.08|saito

こんにちわ!齋藤です。

「Z-MACHINES」をご存知でしょうか?

Z-MACHINESとは?

「未来のパーティー」の実現を目指して、ZIMAが開発を進めてきたロボットバンド。

超人的な演奏を行うロボットアーティストやオーディエンスの一体感。

全ての人が参加できるボーダレスな体験を目指した企画なのです。

どれだけすごいかというと。。。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

いや、BPM1184って!?

これは、ギターだけですが、バンドメンバーがまたすごい。

ギター

ドラム

キーボード

ドラムは、通常の2倍以上の数を操り、ギターは、動画のように超速プレイを行う。

さらにキーボードロボットのデザインは、日本屈指のCGデザイナーでもある「河口洋一郎氏」。

河口洋一郎

河口洋一郎 Yoichiro Kawaguchi

アーティスト

Artist

東京大学大学院情報学環 教授

Professor, Interfaculty Initiatives in Information Studies, The University of Tokyo

鹿児島県霧島アートの森 館長

Director, Kirishima open-air museum, Kagoshima Prefecture1952年鹿児島県種子島生まれ。1976年九州芸術工科大学画像設計学科卒業(現、九州大学)1978年東京教育大学大学院修了(現、筑波大学大学院)。

1992年より筑波大学芸術学系助教授、1998年より東京大学大学院工学系研究科・人工物工学センター教授、2000年より東京大学大学院情報学環教授。

2012年より鹿児島県霧島アートの森館長(兼務)。

1970年代のコンピュータ・グラフィックス(CG)黎明期から研究・制作に着手し、SIGGRAPHの1982年大会における、

自己増殖する造形理論「グロースモデル(The GROWTH Model)」の発表は、世界中からの参加者に会場でスタンディングオベーションを受け、絶賛を博した。

以降も、自己増殖する有機的形態と、高画質の濃密度感の創出を特徴とするCG映像作品でSIGGRAPHエレクトロニックシアター部門に連続入賞し、

豊かな極彩色と躍動感あふれるダイナミックな映像世界で聴衆を圧倒している。また、SIGGRAPHのみならず、

ユーログラフィックス、パリグラフ、アルスエレクトロニカ、IMAGINA等の、錚々たるCGアートおよびメディアアートの国際大会での数々の受賞、

ヴェネチア・ビエンナーレ(1986年:特別企画展、1995年: 100周年第46回日本館代表作家)での作品展示など、国際的に大きな賞賛を得ている。

さらに、超高精細立体視映像の制作や、2000年からの伝統芸能との融合による実験的作品「ジェモーション(Gemotion)」による

情感的な舞台空間のパフォーミング・アーツや、近年では生命体から発想する独創的な深海/宇宙探査型のロボティック立体造形を制作するなど、

その多岐にわたる旺盛な創造性はさらに加速し密度を増している。

2010年には、CGの世界最大の国際大会であるSIGGRAPHにおいて、CG界に長年にわたり大きく貢献し現在も活躍を続ける研究者・技術者・芸術家に与えられる、

ACM SIGGRAPH Award : Distinguished Artist Award for Lifetime Achievement in Digital Art を受賞。

うーん。マジで、見たい。

さてさて、このロボット達のどこが未来なのかというと、

①ソーシャル等のWEB上から楽曲を送ると演奏をしてくれる。

②会場の様子に合わせて、ヘッドバンギングをする。

音楽のWEBとリアルの融合を実現している点だろう。

というか、このロボット達が、演奏するパーティに行きたい。。。。。。。。。

と、同じような思いを持ったアナタ!!朗報です!!

LIVEあります。なんと無料。

Z-MACHINESのデビューライブがLIQUIDROOMで開催されちゃいます!

しかし、先着1000名という狭き?門。

来場者にはZIMA1ドリンクをプレゼントしてくれるようです。

さ・ら・に!

ゲストも豪華!!

GOTH-TRAD(ゴストラッド)

ミキシングを自在に操り、様々なアプローチでダンス・ ミュージックを生み出すサウンド・オリジネイター。

“REBEL FAMILIA”のプロデューサーとしても活動するなか、2005年には

Mad Raveと称した新たなダンスミュージックへのアプローチを打ち出し、3枚目のソロ・アルバム「Mad Raver’s Dance Floor」を発表し、本場ロンドンのダブステップシーンで話題となる。以降、ヨーロッパ・アメリカを中心としたワールドツアー と

、UKの所属レーベル”DEEP MEDi MUSIK”からのリリースを重ね、2012年1月には約6年ぶりとなる待望のニューアルバム”NEW EPOCH”がリリースされた!!!

ダブステップ聞いたことない方は、是非!

これは、ちょっとリキッドルームに行かなきゃですね。。。。

ありがとうございます!

惑星探査機の「走行距離」をNASAが公表

2013.05.24|shiozawa

NASAが発表した惑星探査機の「走行距離」の比較がとっても面白いので紹介☆

それぞれの探査車の特徴を比較してみると、その時代のデザインや技術が楽しめます。

■「地球外走行距離」のグラフをNASAが発表

米航空宇宙局(NASA)が、地球外におけるさまざまな車両の走行距離を表す、スタイリッシュなグラフを公開した。

2004年から火星に滞在しているNASAの探査車「オポチュニティ」が、アポロ17号の月面車「ムーン・バギー」が保持していたNASA記録を破ったことを記念して、比較のグラフが制作されたのだ。

とうとう今回NASA新記録を達成し、距離を伸ばし続けているのが

アメリカ航空宇宙局 の火星探査車”オポチュニティ (Opportunity)”。

2004年1月25日に火星に到着しています。

着陸後、初撮影の”メリディアニ平原“。見たことがある人もいるかと思います。

この火星探査車“オポチュニティ”ですが意外とサイズは大きく

長さ1.6メートル、高さ1.5メートル、幅2.3メートル。

いかにも走るのが得意そうなデザイン。

ドンドン走行距離を更新して50kmの大台を突破してほしいです。

ちなみに現在も世界記録を持っているのは

ソビエト連邦のルノホート計画で1973年に月面へ送り込まれた月面探査車“Lunokhod 2”

時代を感じる何とも言えない魅力なデザイン。

なんせ40年も前に作られた探査機です。

それに加えて想像以上の大きさ。

これが、37kmも走ったとのこと。

で、今回NASA記録で最高走行距離をもっていたのがこちらの

アポロ17号の月面車「ムーン・バギー」

月の上での36kmの走行 、きっと最高の瞬間だったのではないでしょうか。

できる事なら、私も一度体験してみたいものです

まだ、現役で距離を伸ばし続けている“オポチュニティ”に加えて

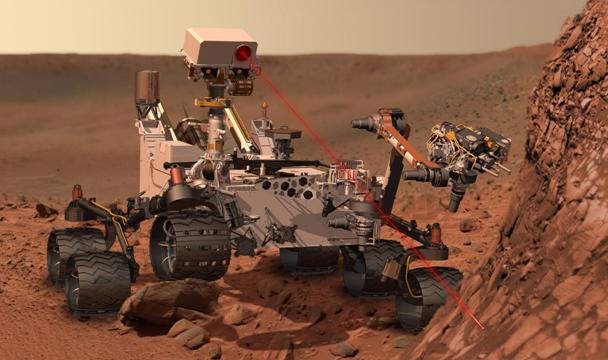

昨年、火星に新しく到着した“キュリオシティ”もこれからどんどん距離を伸ばしてくるはずです。

はたして、10年後くらいには100km以上の記録は出ているのでしょうか。

ちょっと楽しみです。

ありがとうございます。