HOME >

さまざまなアプローチからの“人工光合成”☆

2014.01.24|shiozawa

太陽光発電の効率は普及している製品の場合、10%~20%程度といわれています。

世界最高効率としては、“38%”

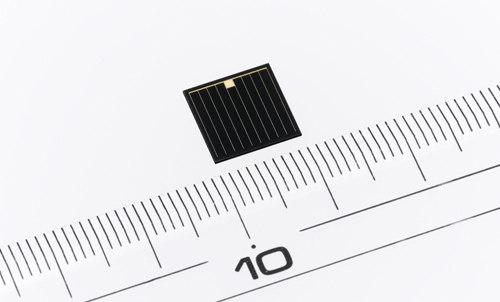

2013年1月の時点で、太陽光発電の変換効率の世界記録を持っているのはシャープだ。 ( 2013年01月11日)

シャープは2012年12月に、変換効率37.7%の太陽電池の開発に成功したと発表している。

これはまだ研究開発段階のものであり、サイズもおよそ1cm四方とかなり小さい。

引用:Smart Japan

それに対して、植物の光合成は85%を超えるといわれています。

そこで、“人工的な光合成ができないだろうか”ということで多くの研究者が日々研究をしているようです。

そこで今回、“人工光合成”の最新情報をご紹介。

■東工大と豊田中研、光を捕集する「人工の葉」を開発。植物の光合成に匹敵する人工光合成にめど

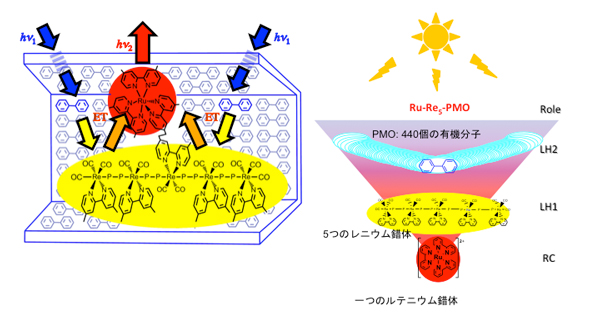

東京工業大学理工学研究科の石谷治教授と豊田中央研究所の稲垣伸二シニアフェローの共同研究チームが、2段階のエネルギー移動で光を効率よく捕集する分子システムを初めて開発した。

太陽エネルギーを高効率で化学エネルギーに変換する植物の光合成に匹敵する人工光合成の実現につながる成果。Chemical Science に論文が掲載される。

多くの有機基(ビフェリル)が導入された壁で構成された多孔質材料に、直鎖状の5核レニウム錯体の中心にルテニウム錯体が結合した分子が固定されている。

400個を越える有機分子が吸収した光エネルギーを、まず5つのレニウム錯体が集め、最終的に一つのルテニウム錯体に集約する光を吸収する有機分子を多量かつ規則正しく配置した壁で構成される多孔質材料のメソポーラス有機シリカ(PMO)に金属錯体を導入することにより、400個を超える有機分子が吸収した光エネルギーを集めた。

まず5つの金属錯体が集め、最終的に一つの分子に集約することができた。

引用:SJNニュース

ちょっと難しい内容ですが、太陽光には幅広い波長がありますので、一度それぞれの波長を得意とする数種類の物質に光エネルギーを吸収させて

おいて、次にその吸収させた数種類の物質から一つの物質にエネルギーを集約する。

今回のものは“2段階構成”でエネルギーを集約するところがミソのようです。

そうすることでいままでには非常に多くの錯体が必要でしたが、この新しい方法によって錯体の種類を効率よく減らすことができるようなったようです。

そして次は、

植物の光合成は、光のエネルギーを利用して水と二酸化炭素から炭水化物を作り出すというもの。

次の物は植物を使って、植物が持っているポテンシャルを100%以上を引き出して上げる技術。

■光合成によるバイオプラスチックの生産効率で世界最高レベル達成

-ラン藻によるバイオプラスチックの新たな合成経路を確立-ポイント

・光合成だけでバイオプラスチックを生産、生産効率14%を達成

・ラン藻に微生物由来の遺伝子を導入、糖類不要の培養液で育成が可能に

・バイオプラスチックの低価格化と環境負荷の低減に貢献

さまざまな用途に使われているプラスチック製品はほとんどが石油由来です。

これに対して、微生物が作りだすバイオプラスチックは、微生物による分解性を備えるなど環境への負荷が少なく、温暖化の原因とされるCO2の削減効果が期待できます。

しかし、バイオプラスチックの生産には、微生物の培養に大量の糖と特別な施設が必要で、コスト面に課題があります。

共同研究グループは、バイオプラスチックの1つ「ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)」[3]を光合成だけで生産するためにラン藻に注目しました。

ラン藻にバイオプラスチック合成に関わる遺伝子を導入し、光合成によるバイオプラスチック合成手法の開発に取り組みました。

これが可能になれば、太陽光と、糖を含まない無機塩類の培養液から、CO2からプラスチックの生産が可能になります。実験では、ラン藻に3種類の微生物由来の遺伝子(phaB、 phaC、 nphT7 )を導入しました。

その結果、溶液の炭素源なしでラン藻の乾燥重量の14%に当たるPHAを合成し、世界最高レベルの生産効率を達成しました。さらに微量の炭素源として0.4%の酢酸を加えることで、PHA生産量は乾燥重量の41%まで向上しました。

引用:理化学研究所

日常で使っているプラスチックは化石燃料である“石油”から作っています。

そのプラスチックを、光合成の力で作る事で(つまりは光エネルギーだけで)作り出すことができる。

これも光合成を使ったエネルギーの有効活用です。

そして次に紹介する内容は、“細胞を人工的に作る”という研究です。

■世界初! プラスティックで「真核細胞」の作成に成功

オランダの化学者チームが、ポリマーによる人工的な「真核細胞」を世界で初めて作成した。

このような細胞が可能にする新しいマイクロレヴェルの技術によって、人工光合成やバイオ燃料の製造に革命が起きるかもしれない。

オランダにあるラドバウド大学ナイメーヘン校の化学者チームが、ポリマーを使った「真核細胞」を世界で初めて作成した。

真核細胞とは、核などの組織が膜で包まれた細胞であり、地球上のすべての複雑な生物形態の基盤となっている。真核細胞では、とても規模が小さく非常に効率のよい化学反応が可能だが、実験室でこれを再現するのは難しかった。

化学者チームは今回、細胞の基盤構造体に水滴を使い、そこに、核などの主要な構成要素を真似た酵素で満たされた、小さなポリスチレンの球を挿入した。

そして、細胞壁の代わりに「ポリブタジエン-b-ポリ」で全体を包み、ポリマーソーム(合成ポリマーで形成された膜によって定められたベシクル=球殻状に閉じた膜構造を有する小胞)を形成した。

こうしてできたものは、本物の細胞のように仕切られており、多段階の化学工程に対応できる。研究チームは概念実証として、これを暗闇の中で光らせた。

今回の結果は、合成生物学と合成化学に大きな影響を与える可能性がある。このような細胞が可能にする新しいマイクロレヴェルの技術によって、人工光合成やバイオ燃料の製造に革命が起きるかもしれない。

引用:Wired.jp

人工光合成では到底、植物の光合成の効率には到達できないところを、

“植物の細胞とそっくりなもの”を作ることで植物並みの光合成の効率を実現できるかもしれないとうこと。

今回紹介した3つはアプローチはそれぞれ違うものの、どれも

“光合成でより効率よくエネルギーを得たい”といった同じ目標に進んでいます。

はたして、

・人工的な光合成をさせてエネルギーを得る

・植物の光合成のポテンシャルを高めてエネルギーを得る

・植物の細胞を人工的に作り、光合成をさせてエネルギーを得る

どれが将来的にもっとも高効率でエネルギーを得られるようなるでしょうか。

とても面白い競争です。

ありがとうございました。

風車の極大と極小☆

2014.01.17|shiozawa

昨年の11月にとうとう福島の洋上風力発電が開始したということで、

太陽光発電に並ぶクリーンエネルギーとして“風力発電”が最近よく紹介されています。

そんな風力発電。

大規模なものをすぐに想像してしまいますが、

その正反対の“極小の風力発電”の風車が開発されたようです。

■わずか1.8ミリサイズの極小マイクロ風車が完成、将来的にスマホも充電可能に (2014.1.15)

そんな中、テキサス大学アーリントン校電気工学部教授のSmitha Rao氏たちが、将来的には、スマートフォンなどの携帯機器の充電も可能にする、わずか約1.8mmという極小サイズのマイクロ風車を発明しました。

通常の風車を使った風力発電機は、1つだけでも広いスペースと、ある程度の風速を必要としますが、Smitha Rao氏とJ.-C. Chiao氏が開発した最も長い部分でも約1.8mmという極小マイクロ風車は、1つの米粒の上に約10個乗せられるほどの極小サイズで、将来的には大量のマイクロ風車を取り付けたデバイスを空気中で振り回したり、風の強い日に掲げているだけで発電してバッテリーの充電を可能にするとのこと。

引用:Gigazine

1つの米粒の上に約10個 !

間違って口にしてしまっても気づかないほど小さい。

そこまで小さい必要があるのかと思ってしまうほどのサイズなので、驚愕の技術ですが

はたして一つ当たりでどれだけの電力が発電できるのかというところが一番疑問です。

しかし、プラスに考えれば、数で勝負。

空気さえあれば風はどこでも起こりますから、使い方によっては無限の可能性があるのかもしれません。

小さいものが約1.8mm。

では、現在の最大は?ということで

■経産省の浮体式洋上風力発電/世界最大7メガワット2基新設

経済産業省は、福島県沖で進めている「浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業」の第2期事業として、世界最大級の7メガワット浮体式洋上風力発電設備を2014年度から2カ年で新設する予定だ。

15年度末までに、世界初となる大規模浮体式洋上風力発電技術と洋上風力のビジネスモデルを確立させたい考え。

福島を「再生可能エネルギー先駆けの地」とするためのシンボルとともに、東京五輪開催の20年を目標の一つにしている。

第2期事業は、福島県楢葉町沖合約20㎞、水深約120mの海面に設置した現在の2メガワットの風力発電設備の設置海域に、アドバンストスパー浮体とV字型セミサブ浮体の2タイプの7メガワット洋上風力発電設備を設置する予定。

7メガワット風車は、1期事業で設置した2メガワット風車の2倍となる直径約160mとなる。

16年度以降は、地元漁業者など関係者と調整した上で、同事業の実用化を目指す。

引用:建設通信新聞

この巨大な風車。“ふくしま新風”と命名されたようです。

風車のサイズだけで160m。

当然風車だけでは立ちませんから、全長は200m越えではないでしょうか。

まだ稼働していないとのことですが、今年から稼働がスタートするとのことです。

では、なぜそこまで巨大化させる必要があるの?

ということですが理由はちゃんとありました。

風力発電の発電量は、風車の半径の2乗、風速の3乗に比例して増大する。

半径が2倍になれば発電量は4倍になる計算だ。

つまり、大型になればなるほど発電コストが割安になる。

そのため、風力発電機は年々大型化する傾向にあり、欧州、米国、中国を中心に大型風力発電機の導入が加速している。

なるほど。

風車の半径で乗数的に発電量が増える☆

納得です。

また、他にも洋上風力発電のための設備の建設がどんどん進んでいるようでして、

2km離れた海域には発電した電力を高圧に変換して陸上に送るための変電設備と風向きや風速を計測する観測タワーを乗せたサブステーション「ふくしま絆」も据え付けられた。

こちらの水面からの高さは60m。6万6000vの変圧器の洋上設置は世界初だ。

<浮体式洋上サブステーション「ふくしま絆」(福島洋上風力コンソーシアム提供)>

引用:nippon.com

そのままの電力を直接陸上に 送るとロスが大きくて効率がわるくなってしまうため、

風車と一緒に変電所まで海にプカプカ浮いているようです。

遅れをとりながらも、日本も本格的に風力発電建設に乗り出してきているようですが、“技術”の方はどうなのでしょう。

■三菱重工、油圧ドライブで大型化に対応

浮体式洋上風力発電所の建設技術そのものは既に確立している。

海底油田やガス田開発で取得した浮体式プラットフォーム技術を導入すればいいからだ。

沖合の風車から陸上に送電するための海底送電ケーブル技術も日本は保有。関連技術を持つ有力企業もそろっている。

問題は高い初期コストだ。

高深度の海域での浮体式発電設備の設置は建設費が高く、メンテナンス費用も陸上の比ではない。

コストを引き下げるためには風車を大型化するしかない。

それを実現したのが三菱重工だ。

風車が生み出す回転力を歯車ではなく、油圧で発電機に伝達する「油圧ドライブトレイン(動力伝達装置)」を開発。

英国の陸上実証機で稼働するとともに、7000kw風車2基(うち1基は「ふくしま新風」と命名)に導入する。

2010年に買収した英ベンチャー企業・アルテミス社の技術をベースに完成させた。

風車をデジタルで細かく制御できるほか、メンテナンスに大型重機が必要だった増速機(ギアボックス)が不要となるメリットがある。

風車を大型化するためには故障しやすい増速機の増速率を高める必要があり、技術的ネックになっていたが、油圧ドライブはその課題をクリア。1万kw規模への対応も容易になったという。

引用:nippon.com

今回の7MWの巨大な風車を実現できたのも、三菱重工の世界初の技術があったからだということがよくわかりました。

記事の情報の限りでは今後はドンドン油圧ドライブ式の風車になりそうですね。

大きくすれば発電の効率が乗数的に大きくなるということはよくわかったのですが、

他にも“効率”を上げる方法はないのでしょうかということで調べたところこんな技術があるそうです。

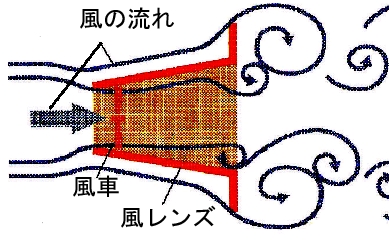

“風レンズ風車”

風レンズ風車は、風車の3枚の羽根の周りにリング状の「風レンズ」を取り付けた小型風力発電機。

レンズが光を屈折させて太陽光を集めるように、リングが風を集めることから、こう名付けた。

同じ風速であれば、従来の小型風力発電機に比べて2~3倍の発電量を得られるのが特徴だ。

現在の販売価格は1基当たり300万~400万円。

これまでの販売台数は約60基で、まだ多くはないが、このところは国内外を問わず問い合わせが相次いでいる。高田氏は数年内に量産化にこぎつけたいと考えている。

<九州大学発のベンチャー企業、ウィンドレンズの高田佐太一社長>

引用:日経ビジネス

2~3倍の発電量になる☆

原理は簡単で、例えば川幅が急に狭くなると水の流れは突然早くなります。

こういった原理が大型の風車にも適用する事ができれば、より安定した有望な電力発電が実現できるかもしれませんね。

結局、大きな風力発電の話で終わってしまいましたが、

“大きいくなろうとするもの”と“小さくなろうとするもの”の両方が一つの原理の中で存在している事にとても興味深く感じました。

ありがとうございます。

ロンドンに総距離220kmの空中サイクルレーン建設予定☆

2014.01.10|shiozawa

温暖化に伴って、世界中でエコロジーが叫ばれるこのご時世。

そんな、世の中の心理からか、環境にやさしい自転車ブームやマラソンブームがここ数年到来しています。

その中でも紳士の国“イギリス”がこんな面白くて環境にやさしいビックプロジェクトを計画しているようです 。

■ロンドンに総距離220kmの空中サイクルレーンを建造するプロジェクトが発足

ノーマン・フォスター卿と言えば、”雲海にかかる橋” として有名なフランスのミヨー橋や、ニューヨークのハーストタワー、アップルの “UFO” 新社屋などを手がける世界的に著名な建築家です。

そのフォスター氏が代表を務めるロンドンの建築事務所 “Foster and Partners” はこのたび、

総距離136マイル(約220キロメートル)にも及ぶ空中サイクルレーンの建造プロジェクト「SkyCycle(スカイサイクル)」を建造する計画を発表し、海外で話題となっています。

ロンドンでは、2000年代前半から自転車のための交通インフラの整備が急速に進められてきており、これにともなって通勤や通学に自転車を利用する人や、いわゆる「街乗り」を楽しむ人達が急激に増加してきています。

こうしたサイクリストの増加に伴って、近年のロンドンでは自転車のためのインフラ整備が急速に進行。2003年に始まった「ロンドン・サイクル・ネットワーク」と呼ばれる自転車専用道の整備も完了に近づいてきており、また行政面でも、市の中心部に乗り入れる自動車に対して「渋滞税」を課すことで自転車への乗り換えを後押しする政策を推進しています。

引用:ガジェット速報

そしてこちらが予定されているスカイサイクルの路線図

総距離220km!

サイクリングコースがまるで首都高のように都心を張り巡らしています。

同プロジェクトでは現在、ストラトフォードからリバプールまでの4マイル(約6.4キロメートル)にわたる区間を利用した予備実験のための資金 (約2.2億円)を調達中とのこと。

Foster&Partnersによると、この試験で一定の目処がつけば、20年以内にスカイサイクルを完成させることが出来るだろうとしています。

イギリスは国家プロジェクトとして世界最大の風力発電建設なども行っています。

その事からも環境問題に対する意識の高さを強く感じます。

まさにイギリスだからできる事。

まだまだ日本は国民の意識からしても難しいかな思います。

こちらが今回のサイクルレーンをデザインする建築家

ノーマン・フォスター卿

御年79歳のおじいさん。

上記事にありましたフランスのミヨー橋。

そしてこちらが

ニューヨークのハーストタワー。

さらに、

アップルの “UFO” 新社屋『Campus 2』。

カリフォルニア州クパティーノ

2015年に完成予定とのこと。

他にも

スイスの再保険会社の本社ビル「30セント メリー アクス」。通称「ガーキン」。

どれも近代的でありとてもスタイリッシュ。

そんなロンドンで近代的な建築物を探索する“自転車に乗りながらの建築ツアー”が行われているそう。

ということで、ロンドン市民の足になりつつある自転車。

ノーマン・フォスター卿がデザインした“空中サイクルレーン”を走りながら、

ノーマン・フォスター卿がデザインした建造物を探索するツアーが近い将来実現しそうです。

日本もロンドン同様、環境にやさしい自転車ブームやマラソンブームが到来しています。

こういったプロジェクトが誕生してもいい時期にも感じますがやはり実現するには、

あともう少し一人一人の環境に対する意識向上が必要なのかもしれません。

ありがとうございました。

打つぞ青空ホームラン!~国産航空機の未来について~/MRJ/HONDA Jet

2014.01.07|iwamura

みなさま明けましておめでとうございます。

ということで、お世話になっている先輩より転職の連絡を受けました。おめでとうございます!

☆三菱航空機~MRJ~Flying into the future.

国産初の小型ジェット旅客機「三菱リージョナルジェット(MRJ)」を開発している三菱航空機(名古屋市)の川井昭陽社長は、MRJの初号機を今秋までには完成させる方針を、毎日新聞のインタビューで明らかにした。完成時期を明言したのは初めて。

※yahoo!ニュースより

ということで、先輩もメンバーとなり、年始からアゲアゲなニュース三菱航空機MRJ。

MRJとはなにか。

三菱重工業を筆頭に日本製の小型旅客機として計画が開始された。2008年の全日空からの受注を受け、三菱航空機として事業を子会社化し、開発・製造が進められている。

2014年1月、三菱航空機社長はインタビューで、初号機完成を2014年秋に、量産初号機納入を2017年4 – 6月に予定している、と明らかにした[1]。

MRJは、経済産業省が推進する事業の一つであった新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が提案した環境適応型高性能小型航空機計画をベースとして、三菱航空機が独自に進める日本初の小型のジェット旅客機である。日本が独自の旅客機を開発するのはYS-11以来40年ぶりである[2]。

※wikipediaより

エンジンはP&W社の小型ガスタービン事業を買収し採用することがほぼ確定されているようですが、いわゆる環境的にも経済的にもエコな「未来型小型ジェット旅客機」と言えるでしょう。

※ジャンボジェットがいよいよ退役、というニュースも先ごろ入ったばかりでございます。。。

競合はボンバルディア社、エンブラエル社あたりになるとのことですが、国産旅客機としてはYS-11以来40年ぶり、というところがまた我々日本人の心躍るポイントであるかと思います。

因みに、国産航空機という点では、我らがHONDAさんもジェット機をつくっているのだ!!!

ホンダは23日、開発中の小型ジェット機「ホンダジェット」(操縦士を含め6人乗り)が米連邦航空局(FAA)から型式検査承認を受けたと発表した。

これにより、型式証明に向けた最終的な飛行試験が実施できるようになり、2015年の量産開始に向けた準備が整うことになる。

ホンダは、06年にホンダジェットの生産販売に乗り出すと発表し、同年から受注を開始。現在まで計100機以上受注している。

※Sankei Bizさんより

これも大変結構なニュースです。

ホンダジェットさんのほうは、MRJさん(90人乗り)とはまた別の市場をターゲットとする5~6人乗りのタイプですが、「航空界のシビックを目指す」とし、その経済的、環境的に優れた性能やデザインを含め、航空業界へ殴りこむ姿勢が極めてHONDA的で美しいと言えましょう。

※競合他社に比べ、15%早く20%広く、15%燃費がいい、というあたりがHONDA的でありシビックです。

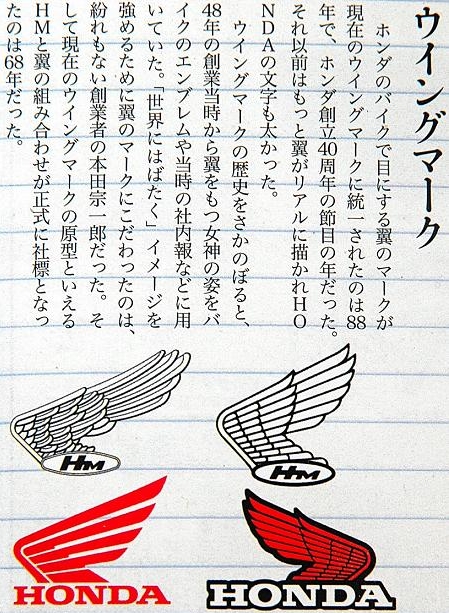

思えばホンダウィングマークはホンダ宗一郎さんの「世界へはばたく」「いつかは航空事業へ」という悲願の象徴であるだけに、ホンダジェットにも世界の空の架け橋としてホンダミュージックを奏でて頂きたいと思います。

弊社も宇宙航空事業のお手伝いをすることを具体的目標に、本年も「打つぞ青空ホームラン!」の精神で楽しく全力を尽くして正々堂々と闘うことを誓います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい経営手法“オムニチャネル”とは

2014.01.03|shiozawa

あけましておめでとうございます。

金曜担当のShiozawaです。

では、本日のお話。

オムニチャネル

聞いたことはありますでしょうか?

コンビニ最大手のセブンイレブンや世界最大の飲料メーカーのコカコーラなどが取り入れている新しい“経営手法”のようです。

では、このオムニチャネルとはどのようなものか探ってみましょう。

■オムニチャネル構築に5年間で1000億円程度投資=7&iHD社長 (2013年 12月 25日)

-セブン&アイ・ホールディングスの村田紀敏社長は25日の会見で、ネットとリアル店舗を融合する「オムニチャネル」が経営の最重要課題としたうえで、今後5年かけて、1000億円程度の投資を行う考えを示した。

1000億円の内訳については「概算。ただ、1000億円を投資するくらいの腹積もりでやななければ難しい、覚悟の金額」と述べた。

14年2月までは、スタート段階として、グループ内で理念を共有するという。

オムニチャネル構築に向けて、村田社長は「過去の経験をいったん捨てて、新しい時代を仮定し、消費者がどのようなものを求めるか想像することが大事。これまではモノを売ることを中心に考えていたが、買った後の行動まで想像して手を差し伸べる時代になる」とし、新たな消費の時代に入るとの認識を示した。

引用:Reuters

このオムニチャネルに会社の将来をかけている事がよくわかります。

しかし、 オムニチャネルたるものは一体何かはまったくわかりません。。。

ということで具体的にどんなものかの説明です。

■オムニチャネルとは何か?コカ・コーラや資生堂も実践する顧客接点の再構築

“オムニチャネル”というキーワードが米国で注目され始めている。

2011年に米国の老舗百貨店、Macy’sのCEOが「オムニチャネル企業を目指す」と宣言し、知られるようになった言葉だ。

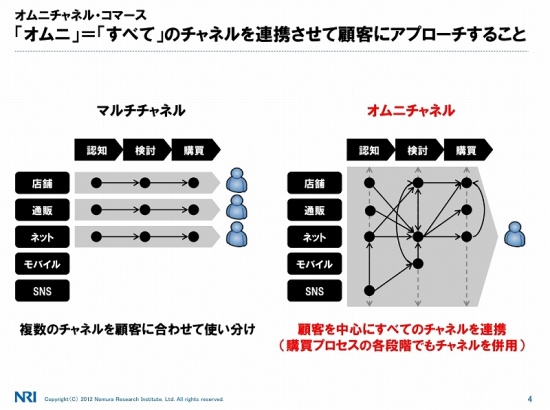

オムニチャネルは、文字通り「すべてのチャネル」という意味で、あらゆるチャネルを連携させて顧客にアプローチする手法だ。

ではオムニチャネルは、従来のマルチチャネルとは違うのか?なぜ今注目を集めているのか?野村総合研究所のイノベーション開発部 上級研究員 中村博之氏は、オムニチャネルがビジネスに与える影響や、具体的な技術とサービス、さらにオムニチャネルを推進する体制などについて解説した。

オムニチャネルは、顧客を中心にすべてのチャネルを連携して考える。

商品の認知から、検討、購買に至る一連の購買またマーケティングプロセスで横串を刺してチャネルを併用して顧客にアプローチしていく。

当初このキーワードは小売業から生まれたため、「オムニチャネル・リテーリング」と呼ばれていたが、「小売以外の業種にも適用可能なことから、今はオムニチャネル・コマースと呼べる」(中村氏)という。

引用:ビジネス+IT

なるほど。

小さな小売店では店頭のお客さんへも、ネットで購入するお客へも、お店が小さいですから、同じ商品の中から販売しますが、

大きな企業となると店頭では店頭用の商品、ネット販売では ネット販売用に分けて在庫を持っています。

従来のマルチチャネルの方が管理は別々で簡単です。

しかし多くの在庫を抱えなくてはいけなかったり、遠くのお客様へわざわざ遠くから配送なければならなったりしてしまう訳です。

また、複数の媒体から得られた客層の統計情報やサービスなどが店頭だけでなく携帯電話やパソコンと連動して行えるという事。

お客さまにとってはいいことづくめ。

オムニチャネルで大変なのは、高速かつ膨大な情報管理がリアルタイムに必要にること。

しかし、その複雑な情報管理は十分実現できる時代です。

どの企業もより少ない在庫で複数の媒体からより多く販売したいわけですから、オムニチャネル経営こそがスタンダードの経営手法になりそうです。

ありがとうございます。