HOME >

「原発ジプシー」がヤバい件。

2011.09.27|iwamura

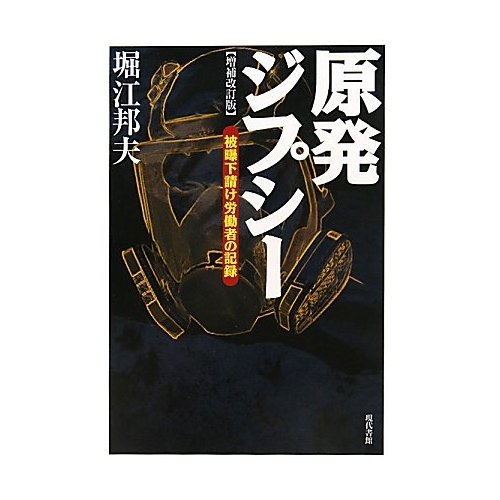

ということで、話題の「原発ジプシー」を買ってしまいました。

今本屋さんで平積みされているかも。

著者堀江邦夫さんが、原発下請け労働者として、全面マスクをかぶり、現場に立ち入ってレポートした本であります。

「いよいよ、あしたからですか・・・」

Nさんの自宅を出て間もなくだった。彼はひとりごとのようにポツリとそう行ったのを最後に、口をつぐんでしまった。

いつも温和な物腰の彼。その彼がなぜ今夜に限って、これほどの厳しい表情で押し黙っているのか。。。その原因が、私の明日からの「行動」にあることは、まず間違いなかった。

明日から私は、一労働者として原発の作業に従事することになっていた。

※「原発ジプシー」プロローグより抜粋

そして、プロローグのあと目次があるんですけれども、「目次」の文言がとにかくすごくて、実際ここを見て小生は本の購入を決めたようなところがあった。

・採用決定

・原発労働者の過去

・「わしらを差別するのか」

・管理ナンバー21851639

・「計画線量」の無計画性

・露骨な社員との「差別」

・突然噴き出した「放射能汚染水」

・行方不明者の軌跡

・続出する線量計の「振り切れ」

・「事故隠し」と「労災隠し」

・子どもの誕生にも不安の影

・「安全教育調査」という名の「思想調査」

・続出する故障、事故

・町中に拡散する放射性物質

・そして体内被ばくが残った

※「原発ジプシー」目次より抜粋

おいおいおい、といった、東スポも真っ青な見出しが躍るわけです。

そして、目次のちにシーベルトとかの単位の説明があり、見開きをめくると

「おいおいマジかよ」

という海水浴場&美浜原発という象徴的な写真が。

これは肝が冷えますね。

※本画像は別のブログさんからお借りしたものです。

「原発ジプシー」久しぶりに水も飲まずに、3時間ぐらいでガーっと読んでしまった。

原発に限らず、下請け労働や、人の見ていないところでの肉体労働等、理不尽な条件下でのシゴトって星の数ほどあるんだろうけれども、「体内被ばく」が残った人間を明らかに使い捨てる、という点が前提にされている事実を考えると、これほど「利権」や「資本」、「国家権力」の論理のひずみが集約された労働も他に無いだろうと感じた。

しかし、俺は今も電力を消費し毎日を生きており、そうした意味では彼らのお陰さまで生かされている側でもある。

ただ、メディアとして、「原発は安全です」「原子力はクリーンなエネルギーです」といった紹介のされ方を成されているものは多々あるが、「原発ヤバいですよ」という逆のベクトルからのリポートというものが少ないので、世のバランスを取る意味でエントリーです。両者バランスを取る意味で、読んでみる必要はある気がします。

※末筆ですが注意点として。本書はあとがきは東北大震災後に書かれておりますが、本文は30年前のものですから、現在は改善されている点が原発にもあるかもしれません。

※関連エントリー

人工衛星が落下 ~危険性は3200分の1~

2011.09.23|shiozawa

リアルタイムな話です。

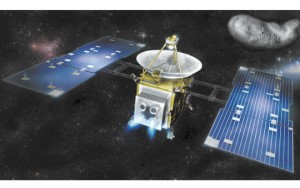

20年前に打ち上げられた“人工衛星”が近日地球に落下する予定だそうです。

■人工衛星落下は米時間23日、NASA

重量6トンの使用済み人工衛星UARS(Upper Atmosphere Research Satellite)が今週後半にも地球に落下すると発表していた米航空宇宙局(NASA)は21日、落下日を米国時間の23日と予測し、ウェブ上で発表した。

大気圏に突入する時刻と場所は現時点では予測不能で、落下の12時間前、6時間前、2時間前に、予想される落下時刻と落下点を発表するという。

ただし、2時間前であっても、落下時刻で25分以上、落下点で最大1万2000キロの誤差が生じてしまう恐れがあるという。

引用:AFP BB News

その衛星の落下地点のあいまいさが怖いところ。

破片の落下場所は特定できていないが、今のところ日本を含む北緯57度から南緯57度の広い範囲が対象となっている。

NASAは、人口密度などをもとに計算し、破片が誰かにぶつかる確率は3200分の1と推計した。

とのことなので

世界地図に落下する可能性のある範囲を書いてみました。

<赤の横線の内側が落ちる可能性のある地域です>

本当に日本はスッポリで、ほとんどの国に落ちる可能性があるようです。

しかし、危険性は確率から考えると非常に低いようです。

また、

NASAの試算によれば、機体の大部分は大気圏突入時に燃え尽きるものの、最大158キロ・グラムの構造物を含め、部品26個(計532キロ・グラム)が燃え残り、地球上へと落下する。

とのことなので、昨年6月に地球に帰還して大変話題になった小惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還のようなものが見られるのかもと期待してしまいます。

<はやぶさの帰還>

引用:カラパイア

そこで少し疑問に思ったのが

どれだけの数の人工衛星が地球の周りを回っているのか?と。

これまでに世界各国で打ち上げられた人工衛星は2009年3月時点で6000個を超えていますが、地上に回収されたものや、高度が下がって落下したものを除いても、周回中の衛星は約3000個以上あると言われています。

またロケットの機体や、アポジモータなど人工衛星以外にも地球の周りを回り続けているものとしてスペースデブリ(宇宙ゴミ)がありますが、直径10cm以上のものについては、地上のレーダで監視されています。

私の想像をはるかに超える数の人工衛星が地球を周回していました。

近年、新興国が台頭してきて、益々宇宙開発が進むと思います。

それと共に、よりたくさんの人工衛星が宇宙へと飛び立ち、地球の周りをグルグルと回るでしょう。

そうすると確率問題ですが、近い将来宇宙で衝突事故が発生するのではないかと心配してしまうのは私だけでしょうか?

現時点では

世界の宇宙機関の間では、スペースデブリ(宇宙ゴミ)に今後どのように対処するかを検討しているところ

とJAXAのHPには記載されておりましたのでまだ罰則制のある決まりがないようです。

“自分で出したゴミはすぐに自分でちゃんと捨てる”

といった宇宙法がはやくできる事を期待します。

ありがとうございます。

1/10 ISS船外活動用宇宙服

2011.09.22|umiushi

こんにちは、umiushiです。久しぶりに、忘れられない程度の間隔で登場いたしました。

(ヘンな日本語だ)

早速ですがこちらをご覧ください。

『1/10 ISS船外活動用宇宙服』はNASAが開発した、国際宇宙ステーション(ISS)の外に出て作業をする際に着用する「船外活動用宇宙服」 (EMU:Extravehicular Mobility Unit)を、1/10スケール、全高190ミリでプラモデル化した商品。細かな外観の再現はもちろんのこと、各関節も可動し、宇宙空間における宇宙飛行 士の船外活動のようすをリアルに再現できる。頭部左右のヘッドライトもLEDにより発光する。なお、各部品の組立てはハメ込み式で設計されており、接着剤 を使わずとも組み立てられる。

バンダイさんのサイトは、正直なところあまり逐次更新されないのでアマゾンもリンク貼りまして。

すでに店頭にならんでますが、昔のように教育玩具的な位置づけのアイテムですね。

——

そういうコンセプトのアイテムは最近ですと、バンダイさんや童友社さんなどから

東京スカイツリーのキットが出てます。(写真はバンダイ版)

その少し前ですと、アオシマさんから

小惑星探査機はやぶさも出ておりますね。

——

ふつうプラモデルといえば、ガンダム、みたいなイメージがあるのではないでしょうか。

しかし繰り返しになりますが、最新のマシンや技術をお子たちに伝える教育的な側面もあるわけですよ。

あまりその教育臭が鼻につくアイテムですと、お子様にも人気がなく、清濁併せのむ達観したマニアにしか受けませんが、宇宙服はもうど真ん中剛速球ですね。

個人的には、ホンダが誇るロボットのプラモ、

以来の衝撃的アイテムでございます。

こちらはメーカーのウエーブさんがプラキットに参入した当初のものですので、ちょっと組みづらいところもございますが、問答無用かつオトナも楽しめるラインナップですね。お値段も千円ちょっとというのが素晴らしい。

(しかもガンダムなんかと違って実在のロボットですので、P2発売時は世界初の「ロボットの縮尺モデル」という側面でもマニアが局地的に盛り上がっておりました)

宇宙服やホンダのロボットは、ニオイの気になる接着剤も使いませんので、秋の夜長、たまには昔懐かしいプラモで最先端の技術を再現するのもオツではないですか。

——

なお上記記事中には

今回発売される『1/10 ISS船外活動用宇宙服』は、理工系プラモデル『Exploring Lab.(エクスプローリング・ラボ)』シリーズの第1弾としての商品となる。今後今冬には第二弾として

「1/48 潜水調査船しんかい6500」が登場する予定。

と、ものすごい予告がさらっとされちゃってるのもポイント高いですね。

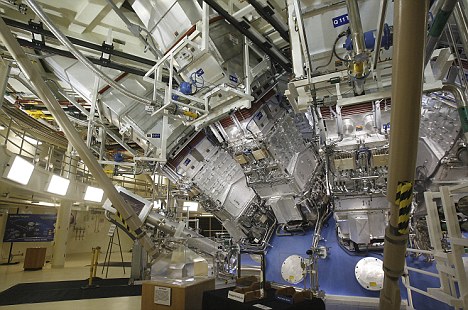

発電量が桁違い ~未来の発電“レーザー核融合”

2011.09.16|shiozawa

今日は自然エネルギーとは異なる注目すべきエネルギーの紹介です。

地球にたくさんある水素(※)を元に膨大なエネルギーを作り出す技術。

名前は レーザー核融合。

原子力とは異なり、放射能も極めて微量でクリーンとのこと。

自然エネルギー発電と比べてエネルギー生産量は桁違い。

実現にはまだ時間が掛かりそうですが最近再注目されているようです。

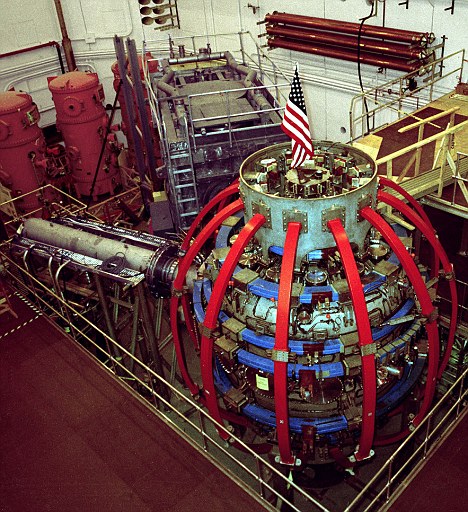

特に国家レベルで力を入れているのがアメリカ。

米政府は約4000億円を投じてレーザー核融合施設「国立点火施設(NIF)」を建設しています。

引用:YouTube

引用:Mail Online

まだレーザー核融合の成功例はないようですが来年の2012年にNIFで“点火”する計画とのこと。

成功するか楽しみです。

このレーザー核融合についてわかりやすく解説してくれているのが以下のページ

■レーザー核融合って何?

核融合の原理

太陽をはじめとして、宇宙で輝いている恒星のエネルギーは未来のエネルギー源といわれる核融合によって供給されています。

2つの原子核が十分近づくと、原子核の間に働く引力(核力)が静電的な反発力(クーロン力)に打ち勝って1つに融合し、新しい原子核が生まれます。

これを核融合反応と呼びます。重水素(D)や三重水素(T)のような軽い元素は比較的容易に核融合反応が起こります。

この場合には、核融合反応によってヘリウムと中性子ができ、全質量がわずかに減少します。

この減少した質量に相当する17.6メガ電子ボルトのエネルギーが重水素-三重水素核融合反応に伴なって発生します(E=Δmc^2)。

わかりずらかったらすみません。

すごくザックリ言うと、“原子が軽くなった時に膨大なエネルギーが発生する”のです。

このレーザー核融合。

日本企業も注目しているようです。

■阪大・浜ホト・トヨタが挑む「夢の発電設備」 レーザー核融合

遠い将来をにらんだ「夢の発電設備」として「レーザー核融合」の研究も進められている。

核融合と言っても、原子力ではなく、光を増幅させて強力なレーザー光線を作り、そこで生じるエネルギーを取り出す発電技術だ。

核分裂反応を利用する原発よりも安全性が圧倒的に高いとされ、米国のオバマ政権も力を入れている。この分野では日本も負けていない。

実は浜松ホトニクス、トヨタ自動車、大阪大学などが次世代技術の開発を急いでいる。これは、重水素などで構成する燃料に強力なレーザーを照射して一気に圧縮させ、原子核同士が融合する際に発生するエネルギーを取り出す。

技術的に説明するのは難しいが、簡単に言えば、太陽のエネルギーと同じ仕組みだ。

それゆえ、「地上に太陽を」を合言葉に、人類未踏のエネルギーの獲得に向け、世界のレーザー研究者たちが研究に取り組んでいる。

引用:日経新聞

ここで出てきました“浜松ホトニクス”。

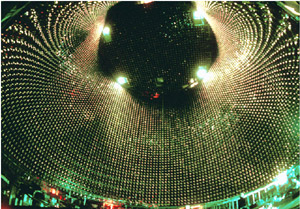

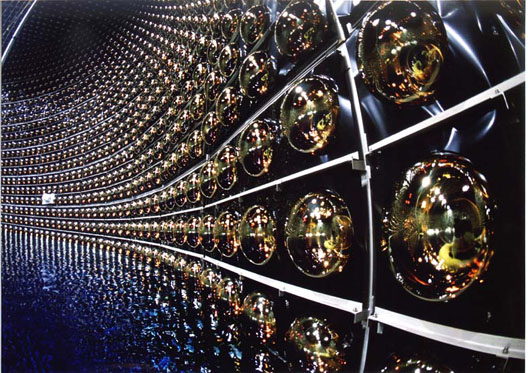

地下天文台「スーパーカミオカンデ」の光電子増倍管を作った会社で有名です。

この浜松ホトニクスはレーザーなど光分野の技術でも世界でも突出した存在のようでして

レーザー核融合の光源になる半導体レーザーを独自開発しているようです。

頼もしい限りです。

アメリカに負けていられませんが、

来年2012年のNIFでの実験が成功すれば、実用化への動きがいっそう加速すると思います。

エネルギー問題が心配ですからできるだけ早く実用化されるように応援しています。

なんせ実現できれば、非効率的な自然エネルギー発電設備のために無駄な国家予算(つまりは私たちの税金)を使わずに済むはずですし。

ありがとうございます。

※重水素(D)や三重水素(T)が用いられる。

植物工場で復興!

2011.09.09|shiozawa

ここ数年注目されるようになりました植物工場。

都心でも、空いたスペースで野菜が生産出来るといった点で注目されていたかと思っていましたが、震災で大きな被害を被った東北地方の農業復興のために利用しようといった動きもあるようです。

■植物工場、東北復興のスマートシティで「増殖」

「植物工場」の注目度が急速に上がっている。

背景にあるのは、東日本大震災に伴う津波による田畑の塩害や、福島第1原子力発電所の事故で漏洩した放射性物質による土壌汚染である。

生産者側は、安心して農業を続けられる仕組みを切望していて、一方で消費者もこれまで以上に「食の安全」に注目している。

こうした状況の急変に対応できる策として、浮上したのが植物工場である。

東北地方の復興でスマートシティを建設しようとの計画が今、多くの自治体によって進められているが、その中に植物工場の建設・運営を組み入れ、農業の再生を目指そうという例が増えているのだ。

引用:日経新聞

確かに農業をしていた場所が農業の出来ない環境になってしまうとなると、確かに環境の影響を受けにくい植物工場は実に有効だと感じます。

この植物工場。

推進するのは自治体だけではなく、政府も規制・制度確立や人材育成、金融支援など色々しているようでして、

実は 2009年から経済産業省のロビーには植物工場が設置されているようです。

でも現在、植物工場で生産しているのは以下のような緑野菜が中心。

<スイートバジル> <クレソン> <フリルレタス>

そんな植物工場の最先端はじつは日本ではなく、風の国“オランダ”。

植物工場の先進国であるオランダでは、高度化されたガラス温室などの大規模施設で周年計画生産を行い、高い生産性を有している。

オランダの研究機関の統計データによると、同国の植物工場における食用野菜の生産量は約150万トン、2006年の生産高ベースで13億3,000万ユーロ(約2,000億円)となっている。

主な生産品目はトマト、パプリカ、きゅうりの3品種で、全体の90%を占める。

トマトの生産性では日本の3倍近い収量をもつ。

引用:環境ビジネス

日本の市場規模が約200億円程度。

オランダはその10倍程の市場規模があるという事なのでいかに進んでいるかがよくわかります。

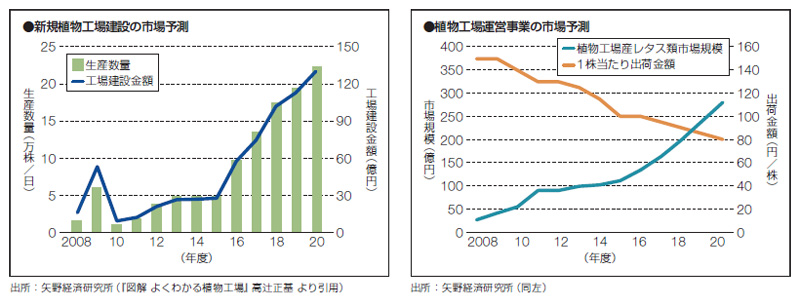

しかし、日本の市場規模も今後ドンドン右肩上がりの成長が予測されています。

■矢野経済 国内植物工場の2015年度市場規模は09年比2.2倍に拡大

矢野経済研究所は、オランダと日本の植物工場市場についての調査結果を発表した。

植物工場とは、人工的に高度な環境制御を行った施設で、植物を周年・計画生産するシステムをいう。日本の植物工場における2009年度の市場規模(食用野菜の出荷金額ベース)は138.62億円だった。

今後、右肩上がりで推移し、2015年度に310億円、2020年度に640億円に拡大していくと予測する。

引用:環境ビジネス

上のグラフのようにドンドン値段が安くなったら、植物工場産の野菜を食事のたびに口にする将来が来るかもしれません。

そして、輸入野菜より安くなったら自給率が上がるかもしれません。

これは非常に期待が持てます。

しかし、植物工場にも大きなデメリット。

特に今の日本には大きな心配ごとです。

■植物工場に「停電」はダメージ

東日本大震災では東北地方の植物工場が被害を受けた。

首都圏では震災後、しばらく計画停電が実施されたが、電気の供給が止まる事態は植物工場の野菜には大きなダメージだ。

天候に左右されずに安定供給できると思われていた植物工場にとって、震災は「不測の事態」だった。

「電力の供給を制限されてしまうと、通常の出荷ができなくなる」-。

震災以降、農林水産省花(か)き産業振興室では、植物工場を運営する会社から問い合わせや相談が相次いだ。

引用:MSN産経ニュース

そう。

電気で育つ以上、電気が供給されなくなると全く育たなくなってしまうのです。

電力事情が非常に不安定な現在の日本。

エネルギー政策もどこに向かっていくのかよくわからないため、単純に植物工場が有効とはいえないです。

電気は大切だなぁと当たり前のことながらつくづく感じます。

ありがとうございます。