HOME >

5月21日 日本で世紀の天体ショーが見られる

2012.03.23|shiozawa

今年の5月21日に日本では932年ぶりの歴史的な天体ショーが見られるそうです。

■5月に“金環日食”歴史的天体ショー

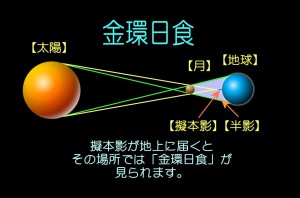

太陽と月が重なってリング状に輝く「金環日食」が、ことし5月21日に日本の広い範囲で観測できます。

金環日食は、月が太陽の大部分を隠す形になり、太陽の縁がリング状に輝く現象です。

ことし5月21日の朝、東京や大阪など日本の人口のおよそ3分の2に当たる8300万人が観測できます。

これについて日本天文学会は会見を行い、日本では平安時代以来932年ぶりの規模となる歴史的な天体ショーの一方で、太陽の光が網膜を傷つけ、視力の低下を引き起こす「日食網膜症」を発症するおそれがあると注意を呼びかけました。

過去には「皆既日食」の際に2万人に1人の割合で網膜症の患者が報告されたケースがあることから、今回は数千人が発症するおそれがあるとしています。

引用:NHK News web

地球と太陽の間にすっぽりと月が入る現象ですね。

今回は東京でも見られるということで、東京在住の私としてはかなり楽しみなイベントです。

なんせ、国内で二度とみられない可能性がありますし。

実際、その“金環日食”はどんなものか?

ということですが、海外で撮影した動画があったのでアップします。

〈2002年 6月10日 金環日食 /テニアン島(マリアナ諸島)〉

日常の世界とはまた別の世界のよう。

実に神秘的です。

きれいに重なった時の美しい光の輪。

さらに、太陽のあちこちで発生しているフレア。

案の定、この金環日食にテンションが上がっている人もいるようで、こんなシミュレーション動画もありました。

〈2012年5月21日 東京金環日食〉

〈2012.5.21 金環日食〉

そして、今回の世紀の大天体ショーにあやかりまして、いまホットな“電子書籍”の天体学習の教材が最近発売されたようです。

■金環日食いも詳しく解説、太陽の秘密に迫るiPad&iPhone用電子書籍

学研ホールディングスは3月22日、iPad&iPhone対応の電子書籍「星と宇宙がわかる本 1 太陽を探る 太陽の動きとすがた・日食[動画付き]」を学研電子ストアにてリリースした。

学研電子ストアは、学研グループが発行している書籍やムックの電子書籍を販売するオンラインストア。

同名のiPad&iPhone用アプリ(無料)をインストールすることで、電子書籍の購入や閲覧が可能になる。

「星と宇宙がわかる本 1 太陽を探る 太陽の動きとすがた・日食[動画付き]」は、学研教育出版発行の同名の書籍の電子版。

太陽の動きや、激しく活動する太陽の姿など、さまざまな角度から太陽に迫り、豊富な写真と映像で解説する。また太陽を観察する人工衛星や、近年変化が見られる活動周期など、太陽研究の最先端も紹介。

さらに、今年5月21日に観測が期待されている「金環日食」についても、発生の仕組みや地域による見え方の違い、安全な観察法などを詳細に解説している。

付録(星と宇宙がわかる本 1 太陽を探る 太陽の動きとすがた ・日食[動画付き])

子供の理科の授業にはもってこいですね。

大人も子供も楽しめる、金環日食。

5月21日は月曜日なので、土日休みとくっつけて3連休にしてゆっくりと楽しむのもたまにはいいかもしれません。

※ゴールデンウィークが明けたばっかりですが。。。

最後に、くれぐれも直接太陽は見ないように、気うをつけて楽しんでください。

ありがとうございます。

超小型・格安コンピュータ「Raspberry Pi」

2012.03.18|saito

こんにちわ!

今日も齋藤という事になっているわけです。

昨日は、大ニュースをお届け致しました。

さらに協力会社さん社員の方の結婚式という事もあり、めでたい事が続くなーと

思っている今日この頃。

この前置きと全く関係ない内容をご紹介しますw

「Raspberry Pi」

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)とは、ラズベリーパイ財団が英国で開発したARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータ。25米ドルと35米ドルの2つのバージョンをリリースする予定。2012年2月29日に35ドルモデルの受注を開始した。ラズベリーパイは、学校で基本的なコンピュータ科学の教育を促進することを意図している。

設計は Broadcom BCM2835 SoC に基づき、ARM1176JZF-S 700 MHzのプロセッサ、VideoCore IV GPU、256MB の DRAM を搭載している。内蔵ハードディスクやソリッドステートドライブを搭載しない代わりに、SDメモリーカードを起動および長期保存用のストレージに利用する。

このボードは、Linuxカーネルに基づいたOSを走らせることを意図していて、Python、BBC BASIC、C、Perlをサポートしている。

あまりにも破格過ぎてビックリしました。。。

日本円では、3,500円程で販売予定との事。

こちらが実際の動画↓

皆さんが見慣れているPCとは異なりますが、

子供や、小学生の授業などにも使用して、プログラミングをもっと身近に感じて欲しい

といったコンセプトの元、この低価格を実現したようです。

開発者のコメント驚きと力強だに満ちています。

「Raspberry Piではプログラミングを始めるのに必要なさまざまなツールを使用できる。入門レベルのものから、プロレベルのものまでだ」と同氏。

また同氏によると、Raspberry Pi財団は目下、コンピュータサイエンスを義務教育の必須科目とし、Raspberry Piを教材に指導を行う取り組みについて、英政府と交渉中という。

さらに同財団によると、Raspberry Piには、病院や美術館、学校などで使う、従来のPCよりも安価な代替選択肢を探している発展途上国からも関心が寄せられているという。

現在Raspberry Piは中国で製造されている。初回出荷分は2~3週間以内に顧客の元に届くが、追加注文分の出荷には6~8週間程度かかる見通しという。

アプトン氏によると、Raspberry Piは当初100台だけ製造し、ケンブリッジ大学の学生に与える計画だったという。同財団はあまりの反響の大きさに驚いており、これを今年リリース予定の教育ソフトウェアの資金や、草の根および政府レベルのプロモーションに活かすことも検討中という。同財団は現在6人強で運営されている。

「このコンピュータは製造して終わりではない。われわれの目的実現のために必要な手段だった。本当の目的は新世代のコンピュータプログラマーを育成することだ」とアプトン氏は語っている。

今後のPC業界や未来の子供たちに期待がもてる、

久々のちょっと明るい発明です☆

ありがとうございます。

人間の脳を持ったロボット開発プロジェクト

2012.03.09|shiozawa

近年はロボット開発も今まで以上に進んでいます。

ですが、そんな私の想定をはるかにしのぐ、未来のロボット開発プロジェクトがロシアでは進んでいるようです。

■「意識をマシンに移植する」プロジェクト:ロシア

米軍は兵士の代理(アバター)として行動できる2足歩行ロボットを開発しようとしているが、ロシアではロボットに「人間の脳」を移植するプロジェクトが進んでいる。

最終目標は「永遠に人間の意識を保つホログラム・マシン」の開発だ。ロシアでいくつかのメディア企業を運営するドミトリー・イツコフ氏(31歳)はSFを彷彿とさせる独自の冒険的な一大プロジェクトに乗り出しており、それは米軍のプロジェクトを凌ぐものになると期待している。

人間の脳を持ち、永遠に人間の意識を保つロボットを開発する、というのが同氏の計画だ。

「このプロジェクトは永遠の命につながる。完璧なアバターを持った人は、社会の一部として存在し続けることができるのだ」と、イツコフ氏はWired.comに語った。

同氏は露New Media Stars社の創設者であり、最近モスクワで開催されたカンファレンス『Global Future 2045』を組織した人物でもある。

このカンファレンスは、未来学者レイ・カーツワイル(日本語版記事)らを招いて、2月17日から20日まで開催された。

引用:WIRED.jp

なんか話がぶっ飛んでいますよね。

“人間の脳をもつ”

つまりは、人間のもつ思考回路に限りなく近いアルゴリズムをもつロボットなのでしょうか

それとも人間の脳をロボットに移植して、永遠の命を手に入れる

ということなのでしょうか。

まるで手塚治虫の漫画“火の鳥”の世界のようです。

あくまでプロジェクトの最終目標なので、いつ実現するかわらない課も知れませんし、

実際の現在の最新技術はこのようなもので

<人間のように歩くロボット>

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xlOwk6_xpWo

引用:YouTube

確かにどんどんロボットの動きが人間に近くなってきていますが、ロシアのプロジェクト目標と比較するとまだまだ。

ジャンルは少し違えど、技術の差をすごく感じます。

また、アメリカもロシアに負けじと大きな目標を掲げておりまして、

■「人間代用ロボ」を米軍が開発へ

米国防高等研究計画局(DARPA)は、2足歩行ロボットを兵士の代理(アバター)として行動させる『Avatar』プロジェクトを開始する。

米国防高等研究計画局(DARPA)は、2月13日(米国時間)に発表した28億ドルに及ぶ2013年度予算の中で、『Avatar』と題されたプロジェクトに700万ドルを割り当てている。

このプロジェクトの目標は、同名の映画を思い出させるものだ。DARPAによるとAvatarプログラムとは「兵士が半自律型の2足歩行ロボットとパートナーになり、そのロボットを兵士の代理として行動させるための、インターフェースおよびアルゴリズムを開発する」ものだ。

これらのロボットは、誰もやりたがらない戦争関連の作業をこなせるくらい賢く、機動性に富んでいなくてはならない、とDARPAは説明する。つまり「部屋の掃除、歩哨の管理、(そして)戦闘による損害の回復」といった作業を、パートナーである人間の命令に従って行うという。

引用:WIRED.jp

ロシアほどではありませんが“半自律型ロボット”という事で、ある程度はみずから状況を把握し、自発的に行動をとるということでしょう。

そして、こう行った研究には日本も絡んでおりまして、

■「思考で制御される外骨格」:脳活動で歩行ロボットを遠隔制御する日米共同研究

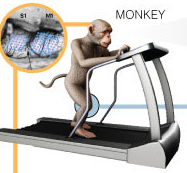

デューク大学と日本の国際電気通信基礎技術研究所の研究者らは、サルの脳活動だけを使って、京都にあるランニングマシンの上で人型ロボットを歩かせることに成功した。

身体麻痺障害者に役立つシステムのほか、兵器開発にもつながる、「思考で制御される外骨格」をめざす研究だ。

同じ研究者チームが2007年3月、脳によるコントロール兵器に関して特許を取得したことは、すでにワイアードで紹介した(英文記事)通りだ。

New York Times紙の記事から引用する。

この実験を準備段階で、Idoya(サルの名)はランニングマシンの上を直立歩行するよう訓練された。Idoyaは、手すりをしっかりと握り――ほうびに干しぶどうやシリアルなどを与えられ――、異なる速度で前後に歩行する訓練を、1日15分間、週3回、2ヵ月にわたって続けた。

一方で、Idoyaの脳内で脚の運動をつかさどる部分に埋め込まれた電極が、歩行中に活性化した250〜300のニューロンの活動を記録した。いくつかのニューロンは、足首やひざ、股関節が動いているときに活発に反応した。

他のニューロンは足が地面に触れたときに反応した。また、動作を予測して活性化するニューロンもあった。

引用:WIRED.jp

2007年の時点でこれだけの事を実現できていたのですから、2012年の現在は人間で実現できていてもおかしくないように感じます。

私の主観ですが、こういった自立型ロボットの開発は“戦争の道具”になるイメージが非常に強いです。

きっと、こういったロボットが登場する映画は決まって殺し合いをするからでしょう。

先ほどもはなしました手塚治虫の『火の鳥2・未来編』では

「未来の都市では、『高速道路』というものが建設され、

人工衛星、月ロケット、立体テレビ、テレビ電話、ロボット、等々、

科学はどんどん進歩していくが、物質欲に溺れ過ぎ、人類の精神性が退化していく」

今のところ手塚治虫の言った未来に限りなく近い道を私たちは歩んできています。

考えすぎかもしれませんが、

とても45年も昔に描かれた漫画とは思えません。

果たして、ロシアのプロジェクトが実現された時の私たちの未来は。。。

ありがとうございました。

“アフリカ デザーテック構想”の波にのれるか。

2012.01.06|shiozawa

明けましておめでとうございます。

昨年に引き続き金曜日は、2012年も世界の産業系のネタを中心に色々と書かせていただきたいと思います。

アフリカのモロッコあたりの国を中心に将来、

“ヨーロッパ中に電力を輸出する国になる”

と言う壮大な構想を持っているそうだ。

その名は“デザーテック構想”。

■欧州、中東、アフリカ… 脱CO2巨大プロジェクトのインパクト

国境を超えた巨大プロジェクトを、欧州企業が打ち出した。「デザーテック」だ。

アフリカ北部のサハラ砂漠に巨大な太陽熱発電所を設置し、地中海の海底ケーブルを通じて欧州に送電する。

2050年までに欧州大陸の電力需要の15%を賄う計画だ。

総事業費4000億ユーロ(約50兆円)という壮大な構想だ。

スイスの重電大手ABB、独シーメンス、独電力大手RWE、独ミュンヘン再保険、ドイツ銀行など 10社以上が参画する。

「デザーテック」構想による再生可能エネルギー電力主体の送電網のイメージ。発電方法は左列上の赤い画像から太陽熱発電、太陽光、風力、右列上から水力、バイオマス、地熱。2012年までに技術、財政、法制面でのFS調査を実施。既にモロッコ政府・エネルギー省と初期段階の立ち上げに関し、協議している。この構想はABBが90年代に発案し、北アフリカの再生可能エネルギーを欧州都市に送る詳細な設計を示していた。こうした長距離送電には同社の高圧直流(HVDC)送電技術が生かせる。

ようやく時代が同社の戦略に追い付いてきた。「気候変動問題は、当社のビジネスにかつてない追い風になっている。

長期的な事業なのですぐに利益に貢献しないが、環境分野での当社の評価を高める」と、ABBのジョセフ・ホーガンCEO(最高経営責任者)は言う。

引用:ECO JAPAN

アフリカにある巨大なサハラ砂漠に発電地帯を作ってしまおうという計画のようです。

総予算50兆円。魅力的な数字です。

実際のところ、何100兆円もかかりそうな話に感じられます。

このヨーロッパと北アフリカを跨いだ巨大プロジェクト。第一弾はすでに進み始めているようです。

■モロッコが再生可能エネルギーを輸出へ

モロッコが、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー事業に大きく舵(かじ)を切り始めた。

同国政府は2009年1月、太陽熱発電や太陽光発電などの太陽エネルギー発電設備を2020年までに少なくとも2000MW(メガワット)規模で導入する長期計画を発表。

その第1段階として、モロッコの中央部に位置するOuarzazateに複数の発電設備をつくり、2014年までに500MW規模の発電を開始するのが当面の目標だ。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官のムスタファ・バクリ氏>

―北アフリカで太陽エネルギー発電を行い、欧州に電力を供給する「デザーテック構想」などの広域プロジェクトにもモロッコは積極的に参加している。

国内の計画と欧州・北アフリカ地域の計画はどのような関係になるのか。

モロッコ国内の状況に合わせてエネルギー計画を進めているが、一方でデザーテックや地中海ソーラープラン(MSP:Mediterranean Solar Plan)といった広域のアプローチにも積極的に参加している。

国内と広域の二つのアプローチは、不整合なものではなく、補完しあうものと考えている。

もともとモロッコは、エネルギー面で見ると欧州に統合されている。

スペインとの間には1400MW(700MW×2)の連系線があり、さらに700MWの連系線を増設中だ。

これは2012年にも完成する予定である。つまり、日常的に欧州とは大規模な電力融通が行われている。

デザーテックや地中海ソーラープランのコンセプト(注:モロッコなど北アフリカ地域から欧州に電力を輸出するスキーム)も、そうした従来の枠組みの延長と位置づけることができる。

引用:Tech-on

すでに北アフリカとヨーロッパは電力網でつながれているようで、これをいっそう強化し、あとはひたすらアフリカに発電所を作ろうと言う話。

この話はただ“ヨーロッパと北アフリカ諸国だけの話”ではないようで、

モロッコ自体、日本の発電技術にも期待しているようです。

<モロッコ太陽エネルギー庁長官の話の続き>

我々から見ると、日本は世界の中でも独自のポジションを持っている。

それは、エネルギー分野などにおける豊富な経験とノウハウ、イノベーションを起こす能力などだ。さらに日本は包括的なコンセプトの下、エネルギーや気候変動の問題に対して長期的に取り組んでいる。

先進国の企業の多くは、金融市場の言いなりになって短期的な戦略しか描けないが、日本の企業は10年後といった長期的な戦略で事業に取り組んでいると感じている。

日本側と2010年12月に結んだMOCでは、テーマとしてさまざまな技術を挙げている。

PVパネルの比較テストの方法、PVに関わる電力貯蔵技術、PVを電力系統網につなぐ際の系統安定化技術などである。

そのための基礎調査が2011年9月15日に終了し、次の段階に進む予定だ。

引用:Tech-on

かなり、形式的なお言葉のように感じますが、日本企業が参加できない内容でもないはずです。

このデザーテック構想での主な発電方法として考えられる太陽光発電ですが、

現在、欧米諸国や日本などの先進国企業にとって太陽光発電は製造コストと言う点で苦戦中です。

2008年の経済不況およびスペイン政府が補助を突然停止したことにより、太陽光発電産業の成長はバブル現象的な様相を示した。

好況から一転して各国・地域政府が急きょ補助を減らすなどしたため、太陽電池の価格は急速に低下した。

その時点まで技術をリードしていた欧州や日本のメーカーは、価格競争力不足のため中国と台湾に追われ、「市場は欧州と日本、生産はアジア」という局面になった。

欧州と日本のメーカーは,景気が良い時は利益を出せるが、不況になると設備稼働率が低下し、価格低下と相ま

って赤字に転落してしまった。一方、アジアの大手メーカーは、比較的安定な注文があり、10~20%の利益を保つことができた。

この結果、アジア・メーカーの生産能力がどんどん大きくなり、欧州と日本のメーカーは閉鎖や海外移転を余儀なくされた。

引用:Tech-on

現にアメリカのSolyndra社(太陽電池メーカー)は2011年8月末に破産しています。

2011年8月31日、太陽電池メーカーの米Solyndra社が連邦倒産法第11章(Chapter 11)の適用を申請した。

同社の太陽電池は、円筒形の一風変わった外見が特徴である。

そのユニークな形状以上に“Solyndra”の名を世に知らしめたのは、2010年5月のオバマ大統領の視察だろう。大統領は円筒形の太陽電池を前に「グリーン・ニューディール」政策が切り開く未来について力強く講演した。

Solyndra社の他にも、注目を集めた太陽電池メーカーが次々に力尽きている。

リボンSiと呼ぶ短冊状の基板を利用する米Evergreen Solar社や、米Intel社から独立した米SpectraWatt社も、2011年8月に破産に追い込まれた。

もちろん日本の太陽電池メーカーもアジアの新興国にかなり押されている状況かと思います。

このような状況に対して勝機を見出すには、信頼性と高効率性です。

現在、太陽電池には車の車検のような品質に対する世界基準の規格がないようで、品質も当然バラバラ。

2011年1月に、京セラが信頼性をアピールする戦略を説明している。

京セラは「現在の市場は低価格重視と信頼性重視に二極化しているが、将来は信頼性で選ぶ時代になる」と宣言した。

8月には、太陽光発電協会(JPEA)代表理事で、シャープ代表取締役社長の片山幹雄氏が、「太陽光発電システムの長期間の発電を担保する、自動車の車検制度のような品質保証制度が必要。

そのための基準作りを始めている」と述べた。

引用:Tech-on

早く、世界規格を作らなければ、今回のデザーテック構想でも、今勢いのある中国や台湾メーカーに受注を取られてしまうのではと思ってしまいます。

2012年が早く“経済復活の年”になるといいですね。

ありがとうございます。

「福島第一原発1号機で溶けた燃料、格納容器底部の厚さ1.02mのコンクリートを65cm溶かしていた。」という大本営発表につきまして。

2011.12.01|iwamura

地震から9カ月近くが経った「いまさら感」の中、もうここまで来るとネタなんだけれども、昨夜報道された大本営発表を覗いてみたいと思う。

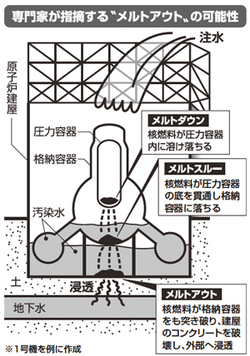

11月30日(ブルームバーグ):東京電力は30日、福島第一原子力発電所の事故で溶けた燃料は、最も損傷の激しかった1号機で、原子炉格納容器の底部の厚さ1.02メートルあるコンクリートを最大65センチ溶かしているとの分析結果を発表した。浸食は格納容器を覆う鋼板には達せず、溶けた燃料は格納容器内に留まっていると評価した。

記事についてのエディターへの問い合わせ先:岡田雄至 YujiOkada

※ブルームバーグさんより抜粋

※NHKさん報道はこんな感じ

※ロイター/福島県内の全ての原発廃炉要求/福島県知事

年末まで、果たしてこの「コンクリは溶かしているが、メルトアウトはしていない」とする報道の「正しさ、確からしさ、」は持つのだろうか。

あとそれから、「独立行政法人・原子力安全基盤機構」が事故前、原子力防災専門官向け資料として作成していた、下記「炉心溶融のシミュレーション画像」も覗いてみたい。

う~ん、ヌルすぎる「最悪の事態」だぜ。

>最悪の事態に至った場合でも、

>住民の方々に安全・安心して頂けるよう、

>日頃から、防災担当者への訓練を通して、

>原子力災害時の対応能力の習熟に務めております。

※上記youtubeより

まあ、「メルトダウンはあり得ない」⇒「圧力容器に少し穴が開いた程度(メルトダウンしてますた)」等報道していた大本営としては、ほとぼりが冷めたと思いこんで、今、少しづつ「真実に近い情報」を小出しにしている状況なのだろう。

浮気はしたけどセックスはしてないけど、でもひょっとしたらしたかもだけど先っちょだけかも、(でもホントはお塩センセばりのせくーす)みたいな。

まあ、実際にそこまで行って見た人間がいるわけではないので、まだ誰にも真実は解らないのだが。

先だって、後輩の研究者(生物学博士)と飲む機会が在り、やはり深夜をまわったぐらいで、この話題に行きつくところとなった。

Q./小生

「ニュースで報道されているような、空中や飲料水、及び都内で発見されたナゾの空きビン(これもなんだかなあ)に検出されたセシウムほか放射線物質の量は、人体にとってやはりトーゼン、悪いものであるのだよな。」

A./博士

「あの程度の数値であれば、少なくとも成人である我々の身体に対する影響は、それほど恐れるレベルには達しない。ただし、

『発表されている数字が真実であれば』

という条件下でのはなしです。」

きゃあぁぁぁぁ。。。。

なんだか稲川淳二の怖い話みたいになってしまった。

現場に近づけず、結局調べきれないから、真実か否か、解っている範囲でしか発表できない。そうした中の報道が「結果的にウソになる」こともあるんでしょう。

でもねえ、お塩センセのいいわけじゃないんだから、「結果的に逝ってしまった」で、すまされる話ではないよなあ。

「もう信じられなくて国や東電が言ってることがどうでもよくなっちゃう」

って一番悪い状態だなと思って。

過去のエントリー、アクセス数の高いものを引っ張り返してみました。

・「原発がどんなものか知ってほしい」~引用と私見~(3月16日)

・日本人である我々は、これからされるであろう差別とも闘っていかねばならない件。(4月6日)

・文科省発表の放射能飛散地図が拡大の一途をたどる件について。(9月29日)

やっぱり、放射能の問題は、非常に「希望が持ちづらい」と言わざるを得ない。

この12月のイルミネーションやクリスマスに、何を考えるか、大事だと思う。

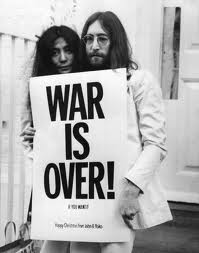

NUKE IS OVER. If you wont it.

だと思うのだがなあ。