HOME >

Windows8の新機能をご紹介!

2012.10.27|saito

こんにちわ!

齋藤です。

話題のwindows8は、どこが違うの?という方に週刊アスキーさんで、わかりやすくまとめられていたので、

一部ご紹介いたします☆

タッチパネルをいよいよ本格的に導入してきた他。様々な機能が追加された「8」。

「7」との違いを一部ご紹介!

【その1】2つのインターフェースをもつIE10を搭載

インターネットエクスプローラー10(IE10)は次世代標準となるHTML5とCSS3への対応が進められ、処理も高速化しました。タッチ操作中心の新しいUI版とデスクトップ版の2つのインターフェースが用意されるのも特徴。Flashは基本的に非対応で、IE10の互換性リストに搭載されたサイトのみ表示となっています。

【その2】アプリを配信する“ストア”を用意

アプリを配信する“ストア”が用意されることもトピック。音楽や動画視聴、ニュースアプリのほか、無料のゲームも充実しています。

【その3】DVD再生はデフォルトでは非対応

DVD再生がデフォルト状態では不可に! とはいえ、パッケージ版の『Windows 8 Pro アップグレード版』を購入したユーザーは、’13年1月31日までDVDを再生できる追加パックが無料で手に入るキャンペーンを実施。DVD再生対応のフリーソフトが使えるほか、アップグレード時に7でインストール済みのDVD再生ソフトも使えるので、特に不満はないかも!?

【その4】ウィルスの検知、駆除機能を標準搭載

ビスタから導入された『ウィンドウズディフェンダー』はスパイウェアの検知と駆除に特化したソフトでしたが、8版はウィルスの検知と駆除機能を搭載。別途ウィルス対策ソフトを導入しなくてもオーケーです。なお、定義ファイルの更新はウィンドウズアップデートで行なわれるので、自動更新するよう設定しておきましょう。

【その5】コピーや移動の一時停止が可能

エクスプローラーが改良され、ファイルのコピーや移動時に一時停止できるようになりました。大きなファイルを移動中に一時停止することで、別作業の転送速度を向上させることが可能。また、コピーや移動を複数同時に行なう際もひとつのダイアログで表示されます。

【その6】ファイル名競合時にサムネイルで確認できる

8ではファイルコピー元とコピー先に同じ名前のファイルがあった場合、サムネイルで内容を確認できるようになりました。特に、デジカメ画像やウェブで保存した画像の整理時に威力を発揮する機能です。

【その7】ISOファイルのマウントをサポート

7ではISOファイルの光学メディアへの書き込みをサポートしていましたが、8は仮想ドライブとしてマウントが可能になりました。特に光学ドライブをもたないウルトラブックなどで便利な機能ですね。

【その8】USB3.0を正式サポート

USB3.0を正式にサポートし、OSインストール時に自動でドライバーを組み込むようになりました。また、高速転送モード“UASP”をサポート。UASP対応の外付けHDDケースなどを利用することで、超高速な読み書きが行なえます。UASP対応ケースとSSDの組み合わせたベンチ結果では、ぶっちぎりで速度が向上しています。

【その9】HDDをまとめて“記憶域プール”で管理

1台から複数台のHDDやSSDをまとめて管理できる“記憶域プール”を搭載もトピック。容量違いのHDDをまとめてひとつのドライブとして使えるだけでなく、ミラーリングなどの処理も行なえます。

【その10】ユーザーデータのみのバックアップが可能

バックアップ機能は、対象にライブラリーや連絡先などのユーザーデータに限定した“ファイル履歴”機能を新搭載。バックアップ頻度やキャッシュ容量の変更も行なえます。

【その11】リカバリー機能でいつでもOSをリフレッシュ

メーカーPCに搭載されたリカバリー機能のように、OSを初期状態に戻せる“PCのリフレッシュ”機能を新搭載。“Windows 7のファイル回復”とは異なり、ユーザーが作成したファイルや個人設定、ストアアプリを残したままOS全体を初期化できます。なお、従来のアプリやWindows Updateなどは初期状態に戻るので注意。

【その12】使用している領域のみ暗号化できる

8 Pro版は7の上位バージョンが搭載していた“BitLocker”を搭載。パスワードを忘れた際の回復キーのバックアップ先に“Microsoftアカウント”を選べるようになりました。また、従来は空き領域も含めて暗号化していたため暗号化に時間がかかりましたが、8からは使用領域のみの暗号化できるようになり、作業時間が短縮。

【その13】仮想化機能はさまざまなOSを動かせる

8 Pro版とエンタープライズ版の64ビット版には仮想化機能“Hyper-V”を新搭載。7の“XP Mode”とは異なり、各種ウィンドウズのほかLinuxなどのOSも8上で動作させることが可能です。また、仮想OSに割り当てるプロセッサー数やメモリー容量なども詳細に指定できます。Hyper-Vを動作には対応するCPUが必須で仮想化対象OSのライセンスも必要ですが、なかなかおもしろい機能ですね。

【その14】8環境を“そのまま”USBで持ち歩ける!

ボリュームライセンス契約者のみ手に入れられるエンタープライズ版のみですが、USBストレージに8環境を構築して持ち運べる“Windows To Go”機能にも注目。出先のPCにUSBストレージを接続すると、ドライバーなどがストレージから読み込まれ、場所を選ばすに自分のPCと同じ設定で同じソフトが操作できます。

【その15】GPUを使って2D表示が高速化

ビスタから2D表示アクセラレーション機能は搭載されていましたが、チューニングがさらに進み、速度が飛躍的にアップ! ベンチマークでは、項目によっては7の倍近い速度になっています。体感で速度差は感じられませんでしたが、表示が非常に重~いウェブサイトでは体感できるかもしれませんね。

うーん素晴らしい!

7でもvistaからすれば劇的だと思っていたのですが、これは、さらに劇的な変化と言えるのではないでしょうか?

これは、8を買いたいところですね。。。

個人的に気になるのは、その2、その5、その13、その14、その15あたりでしょうか。

ちょっと電気屋行ってくるか!

ちなみにこちらが実際の動画です。↓

分かりやすいので、是非ご覧下さい。

より、未来的というか、スマートフォンのような直観的な操作ができる革新的な進化だと思います。

今迄の操作に慣れている方には少し使いにくい事もあるかもしれませんが、初めてPCを触る子供などには、

より楽しくPCの操作を学ぶことができるのではないでしょうか?

ありがとうございます。

大きな将来性 ”超小型人工衛星”放出

2012.10.26|shiozawa

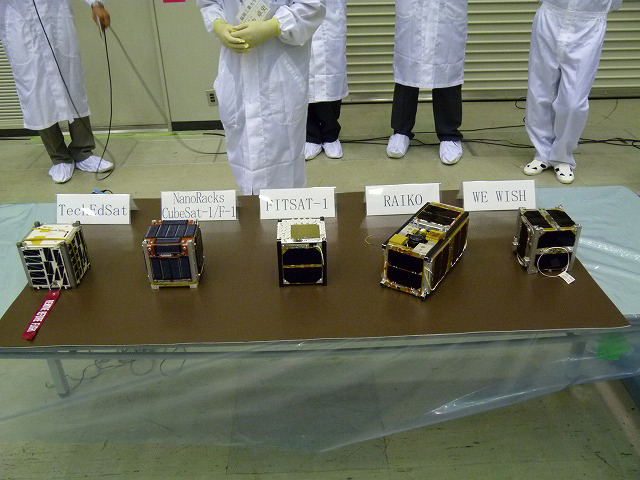

国際宇宙ステーションにある日本の宇宙実験棟「きぼう」から超小型人工衛星が5つ放出されました。

■宇宙実験棟「きぼう」から超小型衛星を放出 2012.10.11 12:52

日本が開発した宇宙実験棟「きぼう」から、星出彰彦宇宙飛行士が10cm角のCubeSatを宇宙空間に放出した。

画像に映し出されている複数の小型衛星は、日本が構築した宇宙実験棟「きぼう」から、きぼうのロボットアームに取り付けられた小型衛星放出機構を使用して放出されている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士、星出彰彦(フライトエンジニア)が実験棟内で衛星放出装置を組み立て、これをきぼうのエアロックに配置した。

次にロボットアームでこの放出システムと衛星をつかんで、エアロックから宇宙空間へと放出した。

宇宙ステーションに搭載された太陽電池パネルの一部と地球の青と白が、この写真の背景になっている。

※これらの衛星はCubeSatと呼ばれる。

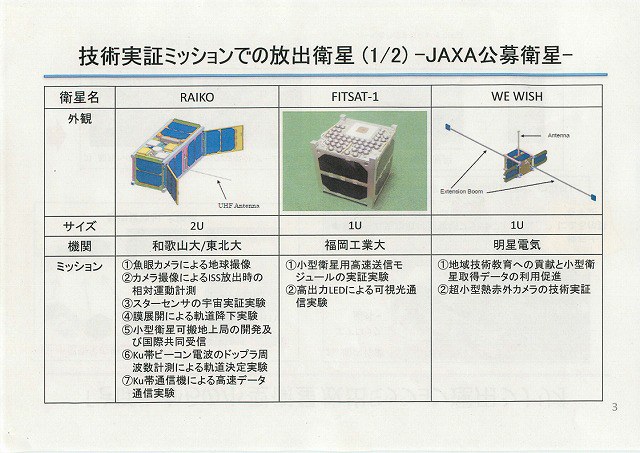

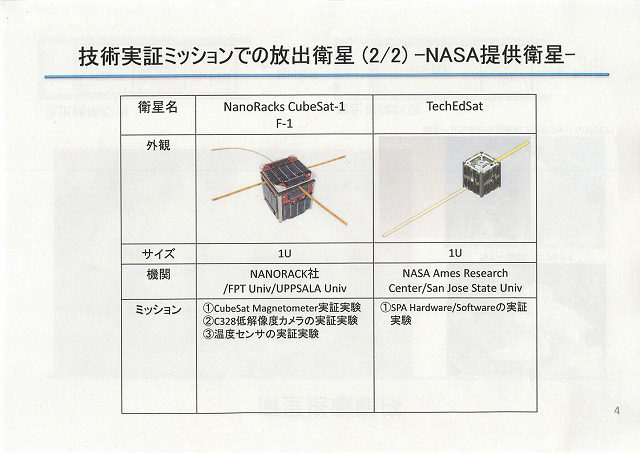

今回放出された5機は、JAXAの公募で選ばれた「RAIKO」(和歌山大学、東北大学など)、「FITSAT-1」(福岡工業大学)、「WE WISH」(明星電気)の3機と、NASAが提供した「F-1」と「TechEdSat」の2機。大きさはRAIKO以外の4機が1Uサイズ(10cm角)で、RAIKOのみ2つ分の2Uサイズとなっている。

これらのCubeSatは、2012年7月、JAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり3号機」に搭載されて、H-IIBロケット3号機によって打ち上げられた。

引用:MSN産経新聞

日本の宇宙飛行士“星出彰彦”さん。

そしてこちらが、今回宇宙へ放出された5つの“超小型人工衛星”です。

どれも、10センチ角ほどのサイズ。

通常想像する人工衛星よりどれだけ小さいか一目瞭然です。

これらの超小型衛星の仕事は以下の通り。

機能は比較的単純で、衛星軌道の確認や写真撮影や温度の確認など。

それぞれ異なった機能が備わっています。

ただ、片手で持ててしまうサイズでそこまでできてしまうと考えると驚きです。

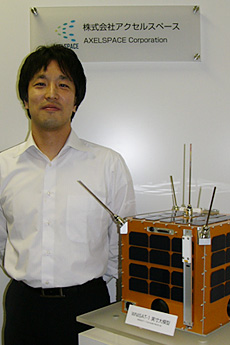

機能に加えて、超小型人工衛星の最大の特徴はなんといってもコストが安いこと。

■ヘリコプターを購入するよりも安価

現在、地球の周りを回っている人工衛星の大きさは様々で、大型、中型、小型に分けられる。大型人工衛星の場合、大きさは一辺数メートルで、重量は数トンにも及ぶ。それに対し、アクセルスペースが手掛ける超小型人工衛星は、小型人工衛星よりもさらに小さく、一辺が約30センチメートル程度の大きさで、重量も10~50キログラムしかない。

そのため、例えば、大型人工衛星を製造するには、数百人の技術者、約10年の歳月、そして、数百億円の製造費を要するのに対し、アクセルスペースの場合、1機当たり、製造期間は約2年、製造費は大型人工衛星よりも2ケタ、小型人工衛星よりも1ケタも少ない1億~2億円で済む。

短期間で製造できるため、最新の技術を搭載できるという強みもある。製造にあたる技術者もほんの数人だ。実際、アクセルスペースでは、現在、たった6人で、同時に2機の超小型人工衛星を製造中とのことである。

引用:日経BP

この例はワンサイズ大きいものなので、今回放出されたものはさらに安価なはずです。

今回宇宙に放出された5つのうちの1つ超小型衛星“RAIKO”(和歌山大学と東北大学が共同制作)の場合、なんと製作費2000万円以下だそうです。

東北大学の研究室では、東北大学と和歌山大学が共同開発した超小型衛星「RAIKO」がある。RAIKOの仕事は宇宙で写真を撮り、地球に送信すること。

しかし良く見ると手作り感が満載で、バッテリーには市販の蓄電池が使われていた。

制作費は2000万円と安く、性能は高機能。

通信速度は従来品の10倍以上に向上している。製作した坂本祐二氏は、「日本のやり方を世界に広めていかなければならない」と語った。

引用:価格.comテレビ情報

日本は通常サイズの人工衛星を上げる技術もあり現在も飛んでいるわけですが、まだまだ世界には人工衛星を持っていない国がたくさんあります。

きっと自国で天気予報もできないはずです。

しかし、将来そういった国々もドンドンと経済発展し人工衛星を必要とする機会が出てくると思います。

そんな国を支援する意味でも、商用としてでも大変価値のある実験ではないかと思います。

ありがとうございます。

フジテレビデジタル女子アナ「杏梨ルネ」が入社の件

2012.10.20|saito

こんにちわ!

齋藤です。

フジテレビさんがまたまた新しい試みをしたとのことなので、ご紹介です!

杏梨ルネ(あんり るね)

新人アナウンサーがまさかのデジタルアナウンサー。

たまたま夜テレビをつけた時に出ており「野球選手と結婚したい」とストレートなコメントには、

少々、ビックリしましたw

こちらが入社式の様子↓

初音ミクで、デジタルアイドルが人気絶頂のタイミングで、ぶつけてくるあたりがさすがですね。

皆さんの意見は、いろいろあるみたいです。

フジテレビは1日、コンピューターグラフィックス(CG)キャラの杏梨(あんり)ルネさんを「デジタルアナウンサー」として採用したと発表。東京・六本木のライブハウス「ニコファーレ」で杏梨さんの“入社式”を行った。この日が初お披露目となった杏梨さんは「はじめまして、フジテレビ新人アナウンサーの杏梨ルネです」と少し高めの音声であいさつ。「まだ未熟者ですが、早く仕事に慣れて先輩方に追いつき、 追い越せるように頑張りたいです。とくに加藤綾子アナウンサーに追いつきたいです」と“実在の”加藤アナに宣戦布告していた。

杏梨さんは、マンガ家の江川達也さんがキャラクターデザインを担当し、同局のCG制作により誕生したデジタルアナウンサー。1990年9月6日生まれのA型で、東京都出身。桃杏大学を9月に卒業した帰国子女という設定。今回の企画は、各種デジタルデバイス普及への対応やソーシャルネットワークと番組との連携をさらに強化するためのもので、杏梨さんは同局の各種番組への出演や、広報・番組宣伝のキーアイコンとしても起用される。

この日の入社式には、同局アナウンス室の福井謙二アナ、牧原俊幸アナ、松尾紀子アナ、西山喜久恵アナ、加藤アナ、三田友梨佳アナ、久代萌美アナも出席。入社早々の後輩からいきなり“宣戦布告”を受けた加藤アナは、追い越したいって言われたから、あれっ?って思っちゃったんですけど」とコメント。加藤アナと同じ「特技がピアノ」でキャラがかぶっているという指摘もあったが、「仲よく頑張ります」とほほえんだ。

他の局でもどんどん出てきそうですね☆

ありがとうございます。

マイクロソフトのタブレットPC“Surface”発売発表。そして組織形態大変革!

2012.10.19|shiozawa

“タブレットPC”といえば今もiPadですが、

とうとうPC界の巨塔マイクロソフトが自社製タブレットPCの発売を発表しました。

すごく突然なのですが今月発売です(日本は未定)。

まるでアップルのようなサプライズっぷり。

自社ではハードを作らなかったマイクロソフトですから、今回のはつばいは明らかに大変革。

やはりソフトからハードまでなんでも自社でつくる超元気なアップルを意識している事でしょう。

■Microsoft、タブレット「Surface」の詳細公開 – 米で予約受付開始

米Microsoftは10月16日(現地時間)、10インチ・タブレット「Surface」の価格や詳細仕様など新情報を公開。

米国において、Windows RTを搭載する「Surface with Windows RT」の予約受付を開始した。

32GBと64GBの2つのモデルが用意されており、価格は499ドルから。予約受付開始時点で、Windows 8の一般提供開始日である10月26日の配送を保証している。

<Surface>

<Back>

< Touch Cover>

引用:マイナビニュース

スペックはこちら

Surface with Windows RTは、CPUがNVIDIA T30、RAMは2GB。

10.6インチのClear Type HDディスプレイ(1366×768)を備える。

ワイアレス機能は、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、Bluetooth 4.0。

720p HDカメラ×2 (前面/背面)、マイク×2、ステレオスピーカーなどを装備。

センサーは、加速度センサー、環境光センサー、Gyro、デジタルコンパスなど。

ポート類は、USB 2.0、microSDXCカードスロット、ヘッドセット端子、HDビデオ出力、カバーポートとなっている。

本体サイズは10.81×6.77×0.37インチ(約275×172×9.4ミリ)で、重さが1.5ポンド(約680グラム)。

引用:マイナビニュース

ざっくりiPad 2と比較すると(本当にざっくりです)

iPad 2 with Wi-Fiが、32GBモデルが599ドルであるから、1万円くらい安い値段です。

ただ、iPad2はもう半年ほど前に発売しておりますから、現在は大差ない値段ではないでしょうか。

ただ、今回のタブレットPCがiPad2に勝てるとは残念ながら思えません。

しかし、

マイクロソフトにとってはそれ以上に大事な変革の第一手のはずです。

ポイントは今回のタブレットPCはソフトもハードもマイクロソフト製であること。

■垂直統合型への転換

Surfaceは、企画や設計、技術開発、販売の全てをマイクロソフトが行う点が注目されている。

同社は以前から、パソコン本体やタブレット端末は自らハードウエアを作らず、メーカーに多様なハードウエアを提供してもらう“水平分業型”の戦略を採ってきた。

多数のパートナーから成る「エコシステム(生態系)」こそが、これまでのWindowsの強みと言ってよい。

米アップルがOSからハードウエア、コンテンツまで全て自社で手掛ける“垂直統合型”で成功したのとは対照的だ。

ところがマイクロソフトは、Surfaceで垂直統合型の事業モデルへと大きく舵(かじ)を切った。

10月26日には、Windows 8やWindows RTだけでなくWindows Phoneでも利用できる音楽配信サービス「Xbox Music」の提供も始める。Windows 8の立ち上げに当たって同社は、非常に細かく情報を統制。

Surfaceについては完全な秘密主義をつらぬいて開発し、業界を驚かせた。こうした手法は、アップルを強く意識したとみられる。

引用:日経新聞

実に面白く的確な解説、見解です。

このように、マイクロソフトが経営方法までもを大きく変換しようとした理由が

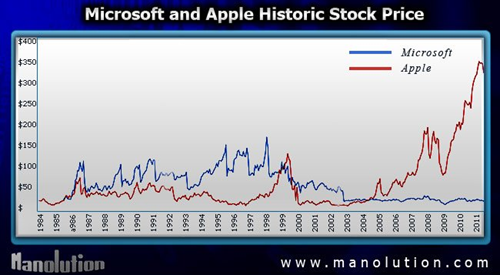

創業からの約30年のの株価変動からも感じられます。

あくまで株価なので絶対値で比較はできませんが、相対的にみると色々と見えてきます。

引用:BGR

アップル(赤)の場合、iPodが発売された2001年のどん底期から現在へのとてつもない飛躍。

それに対し、マイクロソフトの場合は、良くも悪くも2003年から約10年間は実に安定的。

なぜかアップルと比較すると“物足らなさ”と“今後の不安”を感じてしまう結果です。

その停滞感を打破する一手として今回の発売があったように感じます。

実際、マイクロソフトは今もWindowsOSは絶対的に人気ですから、ハードも自社開発すれば、どこの会社よりも絶対的有利なポジションになることができると思います。

(WindowsOSを採用しているPCメーカーとの関係が悪くなりそうですが。。。)

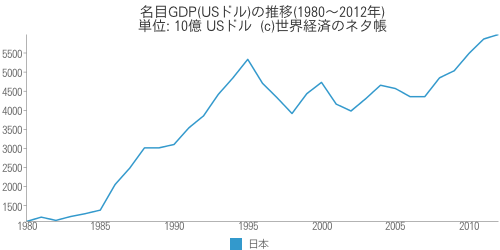

このマイクロソフトの停滞感を見ているとどことなくサラリーマンの私は“日本の経済”の停滞感に似たようなものを感じます。

(もっとひどいかもしれませんが)

以下が日本の名目GDPです。

ここ数年GDPが上がっているように見えますが、対ドルに対して円高が一気に進んだだけなので、実質は1993年ごろからほとんど変わっていないようです。

マイクロソフトは2012年の大変革。

当然変革にはリスクがあると思います。

かといって何もしないと何も変わりません。

日本経済も2012年は無理でも、2013年は多少のリスクはとってもそれなりの変革に挑戦してほしいですね。

どこからどう見ても、経済状態はここ何十年で最低のはずですから。

ありがとうございます。

とうとうiPS細胞開発の山中教授がノーベル賞受賞☆

2012.10.12|shiozawa

どこのメディアでも大きく取り上げられていますが、すごくよろこばしいことなので取り上げさせてもらいます。

今年のノーベル医学生理学賞で25年ぶりに日本人が選ばれました。

人工多能性幹細胞(iPS細胞)を開発した山中伸弥京都大教授です。

http://www.youtube.com/watch?v=QZqZXEv5T1k

もう数年前から受賞間違いなしといわれてました。

ですが、今回のノーベル賞受賞につながった“iPS細胞”って何?

といわれると

“「クローン」みたいに一部の細胞からその遺伝子のいろんな臓器だったりになれてしまうやつでしょ?”

程度のあっているのか間違っているのかもよくわからない漠然としたイメージしか浮かばないので軽く調べてみました。

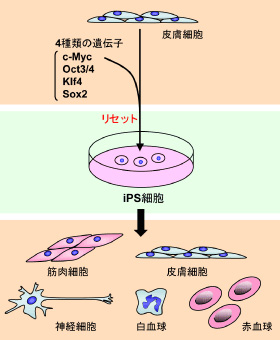

《iPS細胞とは》

日本語では「人工多能性幹細胞」といわれるiPS細胞は、ヒトの皮膚の細胞に4つの遺伝子を導入すると、皮膚細胞の形態が変わり、ES細胞のように分化する能力を獲得した細胞の事を指しています。

英語表記でinduced pluripotent stem cellsと表します。

ちょっとわかりにくいですが、

皮膚細胞の中に特定の4種類の遺伝子を後から入れると、その細胞が“ES細胞”と言い、細胞分裂で臓器になる元の細胞に変身するそうです。

この後から入れる遺伝子の名前を使って“山中ファクター”というようで

・Oct4 ・Sox2 ・Klf4 ・c-myc

になります。

これらの解説が比較的わかりやすかったです。

<iPS細胞の解説.>

このように、作りたい臓器だけをシャーレ上で自在に作れるようになれば、多くの障害の問題を発見するのにも役立ちますし、

必要な部位を簡単に作れるようになってしまいます。

そして以下が最近のこの技術を応用した成果

■京大世界初、iPS細胞から卵子 不妊、発生研究へ期待 (2012/10/5)

さまざまな組織や臓器の細胞になる能力がある人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って卵子を作製し、通常の精子と体外受精させてマウスを誕生させることに京都大の斎藤通紀教授らのチームが世界で初めて成功し、米科学誌サイエンス電子版に4日発表した。

チームは昨年、iPS細胞から精子を作ったと報告しており、iPS細胞から作製した卵子と精子を受精させ、新たな生命を生み出すことが理論的には可能になった。

不妊症の治療法研究や生物発生の仕組みの解明に役立つが、ヒトでも生命やその源を作り出すのにつながる技術で、倫理面からの検証が重要になりそうだ。

引用:河北新聞

もうすでに、マウスでは皮膚の一部から2匹のマウスを生むことに成功しているということですね。

■人のES細胞から網膜を作製 理研、再生医療に光 (2012/6/14)

さまざまな細胞や組織に分化できる人間の胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から「神経網膜」と呼ばれる網膜の主要組織をつくることに、理化学研究所や住友化学などの研究チームが世界で初めて成功した。

成果は14日付の米科学誌セル・ステムセル電子版に掲載された。網膜の病気治療への応用が期待される。

神経網膜は、光を電気信号に変換して脳に伝える。

研究チームは、人間のES細胞約9千個を使って細胞の集合体を作り、細胞の増殖を促す培養液の中に入れたところ、15日前後で一部が膨らみだし、その部分が徐々にU字形に変化。

さらに成長し、8週間~十数週間で、U字型の内側部分に人間のものと近い多層構造の「神経網膜」ができた。

引用:産経新聞

■iPS初の臨床応用 心筋細胞作り患者6人に移植 米ハーバード大日本人講師ら (2012/10/11)

あらゆる細胞に分化する能力があるiPS細胞(人工多能性幹細胞)から心筋の細胞を作り、重い心不全患者に移植する治療を、米ハーバード大の森口尚史客員講師らが6人の患者に実施していたことが関係者への取材で分かった。

今年のノーベル医学・生理学賞に輝いた京都大の山中伸弥教授がiPS細胞を作って以来、臨床応用は世界初とみられる。

関係者によると、6人のうち、初の移植を受けたのは米国人男性(34)。

肝臓がんを患い、肝臓移植を受けたが、今年2月に心臓から血液を送り出す力が低下する「虚血性心筋症」となり、回復の見込みがなくなっていたという。

引用:産経新聞

まだ結果は出ていないにしろ

実はもう人間の臨床試験がアメリカでは始まっていたようです。

それだけ、世間から必要とされている技術であることを感じさせられます。

特に再生医療。

一部の組織を移植して身体障害を持った方の機能を回復させてあげるという点ではとても希望の持てます。

ただし、このまま技術が進み、人間の倫理観のバランスが崩れたらまるで手塚治虫のアニメ“火の鳥”の世界になってしまいそうな気がします。

あまり簡単に再生でできるようになってしまうのにも不安を感じるのは私だけでしょうか?

ここら辺の価値観。

難しいところですね。

ありがとうございます。