HOME >

より低負荷な採掘方法を期待。 “シェールオイル採掘”

2012.10.05|shiozawa

日本国内でシェールオイルという石油の採掘に成功したということで、ここ数日テレビで大きく取り上げられております。

国内では資源が取れないというイメージが強いだけに興味をそそる内容です。

■「将来の設備投資に期待」 シェールオイル採取

石油開発大手の石油資源開発(東京都)が3日、由利本荘市の鮎川油ガス田で、国内で初めてシェールオイルの採取に成功した。新たなエネルギー資源として活用できるのか、注目されている。

同社は今月1日、採掘技術を確立するため、鮎川油ガス田で採掘の実証試験を始めた。3日午前6時半頃、酸を含む液体と混ざった状態で、微量のシェールオイルを採取した。

井戸からは、オイルを含むとみられる焦げ茶色っぽい液体が排出されていた。

佐竹知事は取材に「大規模な採掘プラントができれば、設備投資も必要。(県内企業の)受注の可能性も増え、輸送など色々な面で雇用も増える。

具体的にプランが進むことを期待している」と話した。

引用:読売新聞

この上の写真の、黒っぽいのがシェールオイルのようです。

国内で石油が取れるのは大いに喜ばしいことですが、結局のところ、採掘するのにかかるコストと埋蔵量次第。

■シェールオイル埋蔵わずか、全国消費1日分か

実証試験が行われたのは、同県由利本荘市の鮎川油ガス田。同社は、来年度に試験生産を始めたい意向だ。

推定埋蔵量は500万バレルで、日本の石油消費量の1日分程度しかない。

秋田県全体でも1億バレルにとどまり、日本が権益を手放したイランのアザデガン油田(推定埋蔵量260億バレル)など、世界の大型油田と比べると、規模はごく小さい。

「日本のエネルギー需給に与える影響は軽微」(石油資源開発)という。引用:読売新聞

全部取りきってもたったの1日分のしか取れないなんて意味ないじゃんといった印象です。

さらに、シェールオイルは普通の石油以上に精製するのにコストがかかるようです。

だだし、

それでも、採掘技術を蓄積できる意義は大きい。

シェールオイルは、米国のほか、カナダやロシアなどでも開発が進んでいる。日本の商社や石油元売り大手なども、海外でシェールオイルの権益獲得に乗り出している。

生産技術が高まれば、日本勢が海外で資源開発する際に有利になる。

との事。

国内で効率よく資源を取るための技術開発には使えますよ、といった内容。

確かに開発技術を磨くにはいいのかもしれません。

特にシェールガスやシェールオイルは従来の技術では産出が難しく、最近やっと産出できるようになったところ。

まだほとんど世界で産出されていない資源ですし、今後の産出量増加が期待できる資源です。

■天然ガス生産、2017年までに米国が世界1位に=IEA (2012/6/5)

国際エネルギー機関(IEA)は5日、2017年に天然ガス生産で米国がロシアを抜き世界第1位なるとの試算を発表した。

米国では、今まで採掘困難だった地層のシェールガス採掘が可能となったことで生産が急拡大している。

IEAはリポートで「困難な天然ガス相場価格にもかかわらず、米国は2017年には天然ガス生産で世界第1位のロシアを若干上回ると予想される。

原油高が天然ガス生産を促すほか、堅調な国内需要と新たな輸出機会から米国の天然ガス生産は引き続き拡大する」との見解を示した。

引用:ロイター

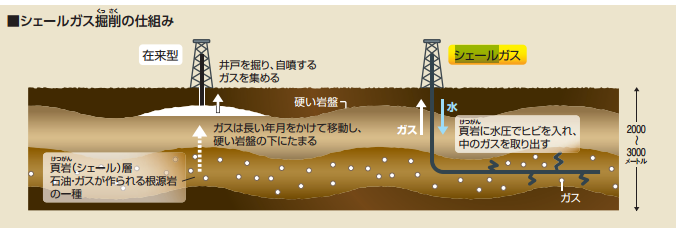

そんなシェールガス(シェールオイル)の産出を可能にしたのが“水圧破砕法”。

この採掘方法は油層部に塩酸またはフッ化水素酸などの酸性物質を坑井仕上げ時に圧入して,坑井周辺の油層の岩石粒子を溶解し,原油の流路を広げる方法である。

引用:Kotobank.jp

その採掘方法はなかなか手荒いようで環境への影響も大きく、この採掘を反対する動きがアメリカで頻発しています。

米国ではフラッキング抑制の動きが広まっており、ニューヨーク、メリーランドの両州では環境面での見直しをするため、フラッキングによる採掘を一時停止している。

ワイオミング州は10年、米国では初めて、この採掘法で使用する化学品の情報開示を開発企業に義務付けた。

これにはテキサス、ミシガンの両州が追随した。

引用:ロイター

早くも、採掘を中止する動き。

今後のアメリカの動きが注目されます。

では世界にはどれほどのシェールガス(オイル)が埋蔵されているかというと、下図の赤い棒がシェールガスの埋蔵量を示しています

実は中国に多くのシェールガスが眠っているようです。

次いで、アメリカ、アルゼンチン。

もっと環境負荷の小さい方法が確立されるまで本格的な採掘は延長するか、はたまたこの手荒い採掘方法で環境を破壊しまくりながら突き進んでいくのか。

シェールガスが多く眠る各国の動きが気になりますし、心配です。

日本がもっと安心できる採掘方法を開発する事が最も私の期待する事です。

ありがとうございます。

大きなポテンシャルがある環境にやさしい “ごみ焼却発電”

2012.09.28|shiozawa

何度か“エネルギー関係のネタ”をここでかかせていただいてますが

最近は特に環境への負荷の小さい発電である風力発電や、地熱発電などに関して取り上げました。

しかし、もっと私たちにとって身近でもっと容易に発電できそうなものが身近にありました。

「ごみ焼却発電」です。

その名前の通り、ごみを燃やす時に発生する熱で発電する技術。

ごみ焼却発電の施設数は一般廃棄物で304施設あり、総発電電力量は年間約6,900ギガワット・時(GWh/年)に上ります(環境省「日本の廃棄物処理」平成21年度版)。

1世帯の年間電力消費量を3,400kWh※とすると、約200万世帯をまかなえることになります。

引用:http://www.pwmi.jp/plastics-recycle20091119/future/index.html

名前の通り、クリーンセンターで燃やすごみの熱エネルギーで発電する技術のことのようです。

そんなゴミ焼却発電の建設で日本をリードし世界でも活躍している企業がありました。

「日立造船」。

今年に入ってからも、新興国やヨーロッパを中心に受注を増やしている時代にあったなかなかやる企業です。

今年の実績がこちら。

■日立造、インドにゴミ焼却発電設備で参入-設計から建設まで一貫 (2012/6/18)

日立造船は主力のゴミ焼却発電プラント事業でインド市場に参入する。

現地のゴミ処理業者や関連メーカーが集積するハイデラバードに拠点を新設。欧州子会社の日立造船イノバ(チューリヒ)と共同運営し、現地のコストに合わせたEPC(設計・調達・建設)を展開する。

インドは都市部を中心に、衛生的で発電もできるゴミ焼却処理プラントの需要が拡大しつつある。

日立造船は得意なストーカー式で現地市場を創出し、2014年3月期までに初受注を狙う。

新設したのは「ハイデラバード支店」。現地法人の日立造船インドの出先機関として設置し、業務を始めた。ゴミ焼却発電事業を専門に手がける中核拠点にする。

現地でのプロポーザル(提案)対応から営業、調達、施工管理、製作、建設工事、試運転までゴミ焼却発電プラントのEPCを展開。引用:日刊工業新聞

■日立造船、英国で都市ごみ焼却発電プラント建設工事を受注 (2012/4/9)

日立造船は6日、同社の100%子会社で、都市ごみ焼却発電プラントの設計、建設、保守などを手がけるHitachi Zosen Inova AG(スイス、以下HZI社)が、イギリス第2位のエネルギー(電力・ガス)供給会社で再生可能エネルギーによるエネルギー供給も推進しているSSE Generation Limited(以下、SSE社)および米国EfW設備運営事業会社WTI/EFW Holdings Limited(以下、WTI社)が出資する特別目的会社Ferrybridge MFE Ltdより、Ferrybridge West Yorkshire(ロンドンから北西550km)での都市ごみ(RDF)焼却発電プラント(2,026t/日=1,013t/日×2炉、発電量:68MW)建設工事を受注したと発表した。

同案件はHZI社のイギリスでの5件目の受注となるが、1炉当たりの処理量はHZI社最大となる。

今回HZI社がEPC(設計・調達・建設)工事を受注した都市ごみ(RDF)焼却発電プラントは、SSE社のFerrybridge石炭火力発電所敷地内に建設されるが、Ferrybridge周辺自治体BDRWP(Barnsley、Doncaster、Rotherham Councilsのごみ処理機構)のごみから製造されるRDF(ごみ燃焼化物)などを燃料として発電を行なっていく。

引用:財経新聞

これら以外にも、最近多くの実績が出ているなかなか勢いのある企業のようです。

ここでちょっと違和感を感じるのがその会社の名前。

日立造船株式会社ということで造船の会社のはずですが、似ても似つかないごみ焼却発電の開発をしております。

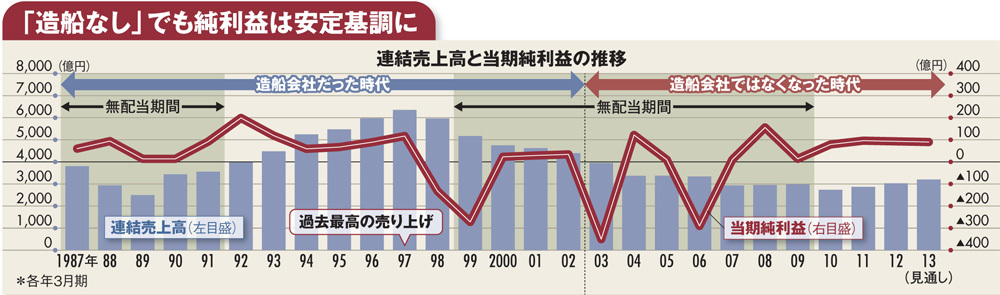

■日立造船創業130年目に第二の創業宣言造船なき重機メーカーの捲土重来

02年に大黒柱だった造船業を切り離した後は、以前からある環境・プラント、精密機械、機械・プロセス機器、海洋防災システム、鉄構・建機などの重工業分野で収益性を高めて事業を強化することになった。

環境ビジネスは伸びていたが、まだ柱といえるほどに大きな存在ではなかった。

日立造船にとっては“虎の子”だったユニバーサル造船の株式を350億円で売却し、その多くを負の遺産の処理に充てた。

これで持ち株比率 が50%から15%に下がる。この時点で、125年の歴史を持つ造船業から事実上撤退することが決定的となり、社員は心理面で大きなショックを受けること になった。

苦しい時期だったが、造船を切り離しても続いた財務改革の一方で、古川社長は計14の将来に向けた大型プロジェクトを発足させた。

すでに実用化が 秒読み に入ったものには、「海底設置型フラップゲート式防波堤」がある。

03年から開発を始めた類例のない機器で、地方自治体の防災担当者や電力業界の関係者か らの問い合わせが後を絶たない。

古川社長も「最低で100億円、うまくいくと300億~500億円規模に成長するかもしれない」と期待を寄せる。

《現在、実海域試験中の「海底設置型フラップゲート式防波堤」》

これは、ビジネスモデルの組み替えだ。その流れの中、冒頭で紹介したイノバ社がグループに加わった。

その意味が大きいのは、環境ビジネスを前面に押し出すことで日本から世界へと一気に舞台が広がるからだ。

SMBC日興証券の大内卓シニアアナリストは、かねて日立造船に着目してきた。

「環境ビジネスの領域で、将来的にグローバルに伸びる位置に居る。実は、他に日立造船のような会社はない」。

今後は、欧州で環境規制が厳しくなるので、衛生的かつ効率的に都市ゴミを燃やして排熱を利用する施設は伸びる。将来的には、中国や中東、インドにも拡大する。

引用:週刊ダイヤモンド

そうなんです。

ずっと主軸であった造船を完全に捨てて、新しいビジネスを開拓し、そしてとうとうたどり着いたのが“環境ビジネス”です。

上ののグラフにもあるように変革後のここ5年ほどは赤字知らずでかなり安定的な純利益を上げています。

現在、日本にはごみ焼却発電の施設が一般廃棄物で約300施設程あるようです。

しかし、よく考えてみればごみ焼却施設はもっともっとたくさんあります。

それに対し300施設はかなり少ない比率です。

その理由は

■なぜ、廃棄物発電はFiTから除外されたか

現時点でもっとも安価な非化石燃料発電は廃棄物発電である。

発電しなくても焼却炉は必要なため、イニシャルコストは熱交換器や発電機などの追加設備だけですむ。

燃料は無料であり、逆に処理費をもらえる場合もあり、ランニングコストがほとんどかからない。

再生可能エネルギー全量買取法(FiT法)が2011年8月26日に成立した。

それにもかかわらず廃棄物発電がFiTから除外された表向きの理由は、迷惑施設である焼却炉が乱立することを避けたいからということだが、環境省も経済産業省も廃棄物発電や廃棄物燃料化をサーマルリサイクル(熱源再利用)として推奨してきた。

引用:日経ビジネス

※固定価格全量買取制度(FiT、新エネルギーによる電力を電力会社が一定期間固定価格で全量を買取る制度)

ごみ焼却発電でどんなにたくさん発電しても電力が買い取られなければそりゃ、そんな設備が増えるわけがありません。

逆を返せば、この弊害さえ取り除けば日本にはかなり大きなポテンシャルがあるということでもあります。

そこで今後、日立造船が先頭に立ち、ごみ焼却発電で日本の電力不足解決の切り札になってくれることを期待しております。

また、造船業から環境ビジネスへと素晴らしい転換を成し遂げた日立造船は、今の苦しい日本企業復活のヒントのように思えます。

ありがとうございます。

VOCALOIDがここまで進化!

2012.09.22|saito

こんにちわ!

齋藤です。

大天使初音ミクを筆頭に人気の衰えを知らないVOCALOID。

そんなVOCALOIDがさらに進化したとの事なので、ご紹介いたします。

VOCALOIDで手本の歌い方を再現できる「VocaListener(ぼかりす)」10月19

ヤマハ株式会社(本社:静岡県浜松市中区中沢町10-1、社長:梅村 充)は、独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)から技術ライセンスを受け、

人間の歌声をお手本としてその歌い方を「VOCALOID」の歌声でまねることを可能にする、『VOCALOID3 Job Plugin VocaListener(ボーカリスナー)』を発売します。

10月19日(金)より「VOCALOID STORE」にて購入し、ダウンロードすることが可能です

VOCALOID独特の歌い方がありますが、より人の歌声に近くしていく事が可能みたいです。

では、主な特徴を記載していきましょう!

1.容易に人間らしい自然な歌い方を「VOCALOID」で合成可能に

これまで、人間らしい自然な歌声を「VOCALOID」で合成しようとすると、歌詞や音符の高さや長さといったメロディー情報(楽譜情報)を入力したあとに、さまざまな歌声合成パラメータ(VOCALOID3パラメータ)をユーザー自身が推測し、細かく調整する必要がありました。『VOCALOID3 Job Plugin VocaListener』を「VOCALOID3 Editor」に組み込めば、「このように歌わせたい」と考える歌声を録音した音声ファイルを歌詞とともに入力するだけで、その歌い方にあわせて、メロディー情報(楽譜情報)が自動的に入力されます。さらに、歌い方の細かいニュアンスを表現する歌声合成パラメータ(ピッチとダイナミクス)も自動的に調整されるため、直感的にお手本の歌い方を「VOCALOID」の歌声でまねることが可能です。ポップスやジャズ、クラシック、民謡、演歌などにおける、さまざまな歌唱方法をお手本とした歌声の合成も可能であるため、幅広い音楽ジャンルで、より人間らしい自然な歌い方を追求することが可能です。

2.VOCALOIDのさまざまな歌声でお手本の歌い方をまねることが可能に

『VOCALOID3 Job Plugin VocaListener』は「VOCALOID2」「VOCALOID3」の日本語ライブラリに対応しています。さらに「VocaListener」の技術によって、歌声ライブラリの特徴や声質にあわせて、歌声合成パラメータが自動的に調整されます。さまざまな歌声ライブラリの声質で、その特徴を活かしたまま、お手本の歌い方をまねた歌声を合成することが可能です。

3.「VOCALOID3 Job Plugin」として動作

『VOCALOID3 Job Plugin VocaListener』は「VOCALOID3 Editor」に「VOCALOID3 Job Plugin」としてインストールするだけで簡単に使用できます。また、「VOCALOID3 Job Plugin」の特徴であるパートごとの処理にも対応しています。例えば、パートごとに異なる歌声を割り当て、それぞれのパートで歌い方を変えるといった、細やかな表現を追求することが可能です。

4.快適な制作環境を提供するユーザーインターフェース

『VOCALOID3 Job Plugin VocaListener』によって自動調整された歌声合成パラメータを、ユーザー自身が直感的に調整できる、専用のユーザーインターフェースを搭載しています。マウス操作でグラフィカルに音の高さや音量を加工したり、伴奏を試聴しながら歌声合成パラメータを調整することが可能です。音の高さを半音単位で移調できるため、例えば、お手本の歌声が男性の低い声でも、女性の高い声にして合成することが可能です。お手本となる歌い方をどれくらいまねるかを8段階で調節できる「パラメータ推定精度調節機能」も搭載されています。また、よりユーザーが作業に集中できるように、音声ファイルの分析や合成はバックグラウンドで実行されるように設計されています。

様々なVOCALOIDに対応しており、自分の好きなVOCALOIDを使用する事が可能です。

元のジャンルもPOP,ジャズから演歌まであるので、ほぼほぼ対応できるという、さすが、「ヤマハ」さん!といったシステム。

また、ストレスなく作業ができるようになっているインターフェースも特徴です。

さらに一歩先へと進むVOCALOID!

これからも目が離せませんね☆

ありがとうございます。

強くて軽くて安い新素材 “ナノ結晶セルロース”

2012.09.21|shiozawa

丈夫で安い素材といえば鉄やアルミ。

しかし“飛行機のボディ”や“F1のボディ”や“ゴルフクラブ”、“バイクのカウル”など強い衝撃に耐えられ、しかも軽くなくてはいけないものには

現在カーボンファイバー(炭素繊維)が多く使われています。

そんなカーボンファイバーより強くて安い新素材が最近注目されてはじめているようです。

その素材の名前は“セルロース”。

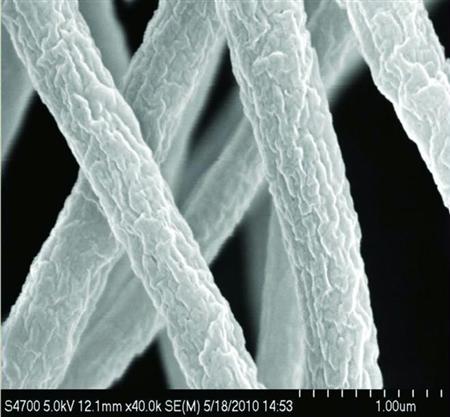

■カーボンファイバーより強く、価格は10分の1 木材原料のナノ素材

木材パルプから製造される「ナノ結晶セルロース(NCC)」が注目されている。

カーボンファイバーと同等以上に軽く強いが、コストが1/10以下に抑えられるという。

米国森林局は7月16日(米国時間)、170万ドルをかけて、木の切れ端やおがくずといった木材の副産物からナノ結晶セルロース(NCC)を製造する工場を開設した 。

この工場が作り出すNCCは、ケブラーやカーボンファイバーと同じくらい軽量なのに強度が高いことが特徴だ。透明なため、防弾ガラスの代わりにも利用できる。

だが、本当のセールスポイントはコストが低いことだ。

木材からNCCを作った場合、コストはカーボンファイバーやケブラーの10%足らずに抑えられる。

現在の目標は1kgあたり10ドルだが、大量生産すれば1kgあたり1~2ドルまで下がると見られている。

引用:産経新聞

まず、己を知るには敵を知らないといけないのと同じで

比較になります現在主流のカーボンファイバーを知らねばなりません。

<カーボンファイバーとは>

宇宙技術で開発された炭素素材で、軽量でありながらも強度がある。

黒っぽい色をしており、近づいてよく見てみると編み物のような繊維(ファイバー)の模様が見える。

主に外装パーツに使われ、軽量で熱にも強いのでサイレンサーのアウターとしても採用されている。

ただし、割れやすいのが難点。

引用:WEBLIO辞書

で、このカーボンファイバーは鉄と比較すると重さが1/4で強度は約10倍。

いかに優れている素材なのかがわかります。

しかし、このカーボンファイバーの最大の難点がコストが高い事。

そこで今新しく注目されはじめている“セルロース”はこの最大の難点を解決してくれるということで、

強くて、軽くて、安い

の三拍子がそろうわけです。

で、この強固なセルロースの作り方や難点の説明が以下の通り。

木材を細かく切り刻んでパルプにすると、すべてのセルロース繊維を結合しているリグニンが失われるため、水の中で浮かぶようになる。

これを乾燥させると毛玉と同じくらいの強度になるが、さらに細かく砕いてナノフィブリル(ナノ繊維状構造をもつ物質、ナノ小繊維)にすると水素結合が生じる。

これに強酸を使用して余分なものを取り除けば、強固な材料であるNCCが分離されて残る。集めた木材パルプの約30%がNCCになるという。

ただし、いくつかの問題もある。

例えば、水との相性だ。大量の水に晒されると、セルロースがH2O分子で満たされて乾燥体積が約2倍になるため、セルロース構造にナノ空孔が生じてしまう。

研究者らは、塗装処理または疎水処理によって、水を防ぎながらNCCの強度を保つ方法を模索しているところだ。

まだまだ、製造には課題は多くあるようですが、作り方は意外とシンプルのようです。

最近のセルロース関連の動きとしては

■ナノ結晶セルロース、加セルフォースが実証生産開始 (2012/02/23)

パルプ世界大手の加ドムタールが出資するセルフォース(CelluForce、モントリオール市)は、ナノ結晶セルロース(NCC)の実証製造設備を完成させサンプル供給を開始した。

用途開発の推進が目的で、生産能力は日量1トン。NCCは木質バイオマスを利用した環境特性に優れるナノ材料として、樹脂・ゴムとの複合材料、フィルムのガスバリア性向上などが期待されている。

セルフォースは北米を中心に約20社と共同研究を行っているが、実証設備の稼働を契機に日本企業とも提携する。

引用:化学工業日報

■セルロース分解の様子解明 バイオ燃料への応用期待 (2011/09/02)

植物の繊維質の主成分で茎や葉に多く含まれるセルロースが、酵素セルラーゼによって分解される際に、セルラーゼ分子の流れがセルロース表面の凹凸で渋滞し、分解効率が低下する現象が起きていることを、金沢大と東京大の研究チームが突き止めた。

2日付の米科学誌サイエンスに掲載される。

金沢大理工研究域の内橋貴之准教授は「酵素分子の渋滞を解消して効率的に分解する方法を見つければ、セルロースを分解してできるエタノールなどのバイオ燃料やプラスチック原料を効率的に生産できるようになる」と研究成果の応用に期待を寄せている。

引用:47NEWS

このセルロースは木材から作られるということで環境への負荷も小さく、断熱材、包装材料や食品、薬品、など用途はすごく多彩。

環境にも配慮しなければいけない現在にすごくマッチしている印象。

廃材などの有効活用などなど。

現在、カーボンファイバーでは東レ、東邦テナックス(帝人グループ)、三菱レイヨンの日本勢で世界市場の7割以上。

しかし、カーボンファイバーから結晶セルロースに時代が移行するはず。

その前に研究、実用化を先行して世界を客観してほしいです。

ありがとうございます。

iPhone5発売で出てくるau vs ソフトバンク☆

2012.09.14|shiozawa

かなりベタなネタですが、

先日の12日(アメリカ時間)にアップルからiPhone5を発売する発表がありました。

そこで日本でiPhone5を発売予定のauとソフトバンクの2社の間にどんな差が出るかまとめてみました。

その前にiPhone5の進化した点について簡単に解説。

■アップルが「iPhone 5」発表、日本で9月21日発売

米Appleは、日本時間9月13日早朝に米国・サンフランシスコで発表会を開催し、iPhoneシリーズの最新モデル「iPhone 5」を発表した。

4インチのRetinaディスプレイを搭載したほか、高速通信のLTEにも対応。日本ではKDDI、ソフトバンクモバイルが提供予定のLTEサービスに対応する。

また、日本では米国など9カ国と同じ9月21日に発売される。予約は9月14日より受け付ける予定。

値段はこんな感じ。

意外と安いです。

この画像だけじゃよくわかりませんが、

iPhone 4Sは3.5インチディスプレイ(対角線上)で重さは約140gでした。

一方のiPhone 5は、アップル上級副社長のフィリップ・シラー氏によれば、4インチディスプレイ採用で、4Sより縦長ですが、18%薄型化し、20%軽量化(3.95オンス=約112g)しています。

CNETによると、iPhone 5は326ppi、解像度は1,136×640ピクセルです。

約20%の薄型化と軽量化。

スマートフォンでは最も薄いようで、さすがスマートフォンの先駆者といった感じがします。

1. やっぱりワイドディスプレイ

2. 新しいコネクタは表裏どっちでも挿せます

3. 高速通信LTEに対応。

4. CPUは「A6」チップになってパワー2倍

5. バッテリーはより長持ち

6. カメラもパワーアップ

7. おサイフケータイの仲間・NFCは搭載されず

8. カラーはブラック/ホワイトの2色

この中でauとソフトバンクの2社で差がでるのは“3. 高速通信LTE”。

※LTEとは第3世代(3G)携帯電話のデータ通信を高速化した規格

KDDI の田中孝司代表取締役社長によると

2012年になって2.1GHzのLTE基地局を設置しているという噂はあったものの、急ごしらえの2.1GHz LTE網は、エリアの面ではかなり狭いのではないかという気もする。

そこでこの点を田中社長に聞いてみたが、「時間の問題で良くなる」と胸を張った。

「我々の主力帯域は800MHz帯ですが、実は2.1GHz帯のCDMAのネットワークも、かなりのエリアで重ねて構築しています。

このCDMAの基地局に、すさまじい勢いでLTEの基地局を併設しています。

PHSの制御帯域の移動に伴い、2GHz帯CDMAの5MHz分が移動可能になりました。

LTEの開始当初は、この空いた5MHz分で2GHz帯のネットワークを作っていきますので、既存基地局を生かしたままLTEのネットワークを重ねていくことができます」(田中氏)

との事で現時点では万全とは言えないものの、LTEが使えそうなニュアンスの内容。

LTE対応サービスの詳細はソフトバンクも未定ですが、どちらもきっと使えるでしょうといった予測。

ただし、

KDDIは2012年12月よりLTEのサービス提供開始を予定している。

サービス開始時点で、人口カバー率60%を目指して準備を進めており、予定通りになれば、先行するNTTドコモよりカバー率で上回ることになる。

2015年3月末時点では同96.5%をカバーすることを目標としている。

引用:Appllio

とのこと。

この目標通りにいけばLTEサービスのカバー率ではソフトバンクより先行しそうです。

他にauとソフトバンクの2社で差がでてきそうな機能は“デザリング”。

※テザリングとは、携帯電話の中でも主にスマートフォンを、他の携帯電話回線に接続できない機械(たとえばモバイルPCなど)のモデムとして使い、インターネットへ常時接続させること、またはそのような機能のことをいいます。

私は現在auのスマートフォンを利用していますが、必ず週に2~3回はデザリングをつかうくらい必須の機能。

この機能があればどこでもパソコンでインターネットがつなげるので本当に便利です。

そんな、デザリング機能に関する情報は

■au版iPhone 5、日本国内でのテザリング機能に対応することが判明! (09/13(木))

米国に遅れること数時間、日本で行われたAppleの国内向け発表会で、週アスPLUSがiPhone5の実機を試遊。

au版iPhone5の「設定」の中に「インターネット共有」という項目を見つけたと報じている。

また、現状ソフトバンク版iPhone5には「インターネット共有」の項目が見当たらないらしい。

テザリングが可能になるかどうかは、キャリアの発表を待ってみないと分からないといったところか。

引用:Searchina

ということで現時点では噂のレベルであるがもし本当であればau利用者にはかなりありがたい情報です。

ソフトバンクは不明。

以上の2点で差を挙げるとauのほうがiPhone5では快適に使えるのかなといった予測です。

はたしてiPhone5はどれだけ売れるのでしょう。

そして、いつまでアップルの快進撃は続くのでしょうか。

楽しみです。

ありがとうございました。