HOME >

“超電導”発見から100年 ~研究から応用へ~

2011.02.18|shiozawa

“超伝導(ちょうでんどう)”って言葉

多くの人が耳にしたことがあると思います。

こどもの科学館などでよくショーとして行われている

液体窒素の上で磁石のようなもの(超伝導磁石)が浮く現象が有名です。

引用:YouTube

この超伝導現象。

今年が発見されてちょうど100年だそうです。

そんな節目の年2011年が“超伝導”が多くの分野に応用されるスタートの年になるかもしれません。

■超電導、発見100年目を「実用化元年」に

1911年の4月8日、オランダ・ライデン大学の物理学者カマリン・オンネス教授は液体ヘリウムを絶対温度4.2度(セ氏マイナス269度)からさらに冷やす実験中、入れていた水銀の電気抵抗が突然消えたことに気付いた。

超伝導現象の発見だった。

電気抵抗は金属に流す電気を途中で“食べる”ことで減らす厄介者。抵抗がなくなれば電気製品の消費電力を大幅に少なくできるほか、コイルに電気を流して高い磁力を発生できる。この特長を生かした磁気共鳴画像装置(MRI)が病院で普及している。超電導現象の発見から100年目の今年、日本ではMRIよりもさらに身近な用途に超電導が本格的に使われようとしている。

引用:日経新聞

話に出てきました“MRI”(病院で全身をスキャンをする装置)の写真です。

強い磁場を発生させるためにたくさんの電気が必要なのですがそれに

“超伝導”が使われています。

そして今注目されているのが“高温超電導ケーブル”です。

■ 超電導ケーブル、ついに実証実験へ

住友電工、マイナス200度突破で大きな一歩

住友電気工業が開発した高温超電導ケーブルが、日本で初めて電力網に接続される。

これは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2007年度から実施している「高温超電導ケーブル実証プロジェクト」の一環だ。

高温超電導ケーブルは、既存の銅線の電力ケーブルに比べて、送電による電力損失を大幅に削減できるため、低炭素社会に向けた重要技術の1つとして位置づけられている。同プロジェクトでは2016年の本格導入を目指している。

引用:日経ビジネスONLINE

では現在、

“発電所で電気が作られて家に付くまでにどれだけの電気が失われているか?”

と言うと

引用:東北電力

5.7%程度のようです。

思っている以上に電気供給の効率は良くて驚きですが、超伝導を利用すれば0%にいっそう近づけることが出来ますし、変電所を減らす事が出来るのではないかと思います。

なぜなら

変電所の役割

- 送電効率のため電圧を高くする。

- 使用場所にあった使いやすい電圧にする。

- 電気を集め、必要な箇所へ分配する。

- 故障した個所の切り離しをおこない、確実に電気を送る。

引用:中部電力

“送電効率のため電圧を高くする”という点で

伝送効率が100%に近い超伝導ケーブルなら

わざわざ高電圧にして電気を供給する必要がいらないはずなので。

この超伝導ケーブル。

日本だけでなく特にアメリカが国レベルで実用化しようと取り組んでいるようです。

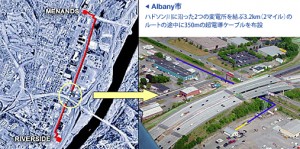

■海を越えた高温超電導ケーブル

現在、アメリカのエネルギー戦略では、2030年までに超電導ケーブルによる強固な送配電網を全米に構築する計画が検討されています。 建設現場はニューヨーク州の州都であるAlbany市で、ハドソン川に沿った2つの変電所を結ぶ3.2km(2マイル)のルートの途中に350mの超電導ケーブルを布設します。当社独自の製法であるCT-OPプロセスによって製作された約70kmのDI-BSCCO(革新的ビスマス系)超電導線によって、超電導ケーブルが製作され、2005年8月神戸港を出航、世界で初めて超電導ケーブルが太平洋を渡り、パナマ運河を通って、9月にAlbany市に到着しました。

引用:住友重工

以前お話にあげた“リニアモーターカー”も超伝導現象の応用ですし、

実現できるかはわからないですが

ジョセフソンコンピュータ(超伝導コンピュータ)や 超伝導電磁エンジン

といった夢のようなものが出てくるかもしれません。

この先の未来は“超伝導”がなくてはならない時代が来るかもしれません。

私はとてもたのしみです。

ありがとうございました。

21世紀の「仕事!」論~パイロット編~

2011.02.17|iwamura

ということで、仕事中(!)にほぼ日さんを見てウットリしてしまっておりました。

21世紀の「仕事!」論より。前回は「テレビマン」でしたが、今回はパイロットネタ。

男の子はみんな大好きであろう。

敦澤 はじめてコクピットに座ったのは

パイロット訓練生だったとき。

その日は天候が悪く、小雨がぱらついていて‥‥。── ええ、ええ。 敦澤 雲が、低く垂れ込めていました。 ── ‥‥はい(なぜかドキドキしている)。 敦澤 厚い雲の中って、昼間でも光が入ってこない。 で、そんな薄暗いところから

とつぜん、雲の上の世界へ出たんですが‥‥。── いかがでした‥‥か? 敦澤 ここは天国かと。 ── ははーっ! 敦澤 あのときの雲は‥‥そうですね、

おそらく

高度3000メートルくらいだったかと

思うんですけれども。── ええ、ええ。

敦澤 ピッカピカの良い天気で‥‥。 ── 遮るものが、何にもないわけですもんね。 敦澤 真っ白な絨毯のうえを

スーッと滑っていくような感じです。── ‥‥気持ちいいでしょうねぇ。 渡辺 気持ちいいです(キッパリ)。

── 誰もいない、何もない世界‥‥。 敦澤 そうですね。 高度3000メートルくらいまでは

鳥が飛んでたりしますけど。── へぇ、鳥って、そんなに高いところまで。 敦澤 あとは、蜘蛛がおしりから垂らした糸を

時速300kmを超えるような

ジェット気流に乗せて

太平洋を横断するなんて話も

あるようですが‥‥。── バルーン・スパイダーというやつですね。 敦澤 さすがに見えないので。 ── ‥‥小さいですしねぇ。 敦澤 でも、ミッキーマウスさんには

たまに会うかなぁ。── ミッキーマウスさん? 敦澤 ええ。 ── すみません、ミッキーマウスさんと言うと、

あの世界的に有名な

「ミッキーマウス」さんですか!?敦澤 はい。 ── ええーーーっと‥‥。 敦澤 あはははは、すみません(笑)。いえね、ほら、ディズニーランドなんかで

お子さんが手を離してしまった‥‥。※ほぼ日刊イトイ新聞さんより抜粋(部分)

「体験談」はいいよなあ。

ほぼ日さんとほぼ同時期に、別のウェブサイトでもめちゃくちゃブックマークされていたページがあったのだが、それもパイロットさんのモロ体験談。「マッハ(音速)を超えるってこんなかんじ」By三菱重工さんのウェブページよりこちら。

高度40000フィート速度0.95マッハこれが音速への入り口です。

左手のところにあるレバー(スロットル)を最大パワー位置にします。

戦闘機の場合、最大パワーは2種類あります。(謎笑)

1つは、エンジンの最大回転数を得られる位置です。民間機などでは離陸の時などに使われます。戦闘機乗りは、「BUSTER」と呼びます。しかし、戦闘機のエンジンにはさらにその上があります。(笑)

この位置は、エンジンの回転数はそのままで、エンジン排気口にさらに燃料を流し込みます。これによって、燃料流量は2倍になり推力が1.5倍ほどになります。これを「GATE」と呼びます。これに伴い、飛行機は急激に加速を始めパイロットを座席に押し付けます。燃料流量計が読み取れない速さで増加していきます。昇降計が小刻みに上下に震え始め、高度計も何を示そうか迷い始めます。

次の瞬間、突然高度計が激しく回り始めて大気の状態をモニターしている、エアーデーターコンピューターが計算が追いつきませんと警報を出します。しかし、目を速度計に移すと機体が音速を超えたことを何も無かったかのごとく平然と示しています。

これが超音速への第1歩です。50年ほど前まではここまでが人間に許された最大速度でした。多くの勇敢なパイロットたちは壁の向こうを覗いても帰らぬ人になっています。

しかし、現在はスロットルさえ前に出せば誰でも簡単に訪問できる世界になりました。音速を超えた飛行機は益々元気になって加速を続けます。後ろを振り返ると、濃紺の空に自分が引いてきた飛行機雲が白い1本の線としてくっきりと見えます。コックピット内もちょっと静かな気がします。何しろ、音より速く飛んでいるのですから!(笑)

機体近傍に目を向けると、自分の横に衝撃波が立っているのが観察できます。それでも、飛行機はさらに加速します。※三菱重工さんHPより抜粋(部分)

「衝撃波」

はこんな感じか?

さて、それでは高度一万メートルどころではない、

マッハの壁どころではない、

時速28000キロで高度350キロを周回する、日本人パイロットが船長に決定という嬉しいニュースこちら。

【ワシントン共同】宇宙航空研究開発機構は米東部時間16日(日本時間17日)、宇宙飛行士の若田光一さん(47)が2013年末から6カ月間、国際宇宙ステーションに長期滞在すると発表した。最後の2カ月間は日本人で初めてステーションの船長として、長期滞在の指揮を執る。

若田さんは「任務の重大さをかみしめている」とのコメントを発表した。

若田さんは日本時間17日午前10時から、普段、訓練をしている米テキサス州ヒューストンと都内の同機構事務所をテレビ会議システムでつないで記者会見する。

※47ニュースより抜粋(部分)

自分はパイロットではないけれども。

しかし、「まだ見たことのない世界」を見に行きたい、といつも思っています。

そんな仕事が、できたらいいですね。

史上最大のクマ発見!・・・化石だけど

2011.02.09|umiushi

男児、もしくはわたくしのように「体は大人!頭脳はコドモ!」な元男児にとりますと、

「デカイ」「強い」「化石」

などというフレーズはココロわしづかみにされてしまうのですよ。たとえば

恐竜

あたりは三拍子揃ってますよね。

時代はずっと下って、地球さんから見たらごく最近ですが、こんなニュース。

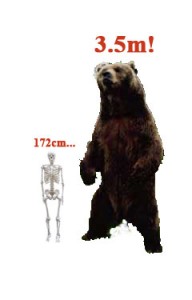

史上最大のクマ発見、大幅に記録更新

“史上最大・最強のクマ”に新しいチャンピオンが誕生した。巨大グマ、ショートフェイスベアの一種で、先史時代の南アメリカに生息していた「アルクトテリ ウム・アングスティデンス(Arctotherium angustidens)」だ。最新研究によると、体重が約1.6トン、立ち上がったときの身長が3.5メートルほどあり、記録の大幅更新が確実視されて いる。

ちなみに、右画像は勝手に比較したもので、ヒトの身長は日本人男性の平均身長を用いております。現在最大のクマはホッキョクグマですが、彼らは割とスマートなので、今回はヒグマさんをイメージしてみました。

あれですね、

勝つとか負けるとか食われるとか、そういうことはどうでもよくなりますね。

—————————–

ところで、記事のリンクに「最大のヘビ」なんてのもあったので、ご紹介してみますと

史上最大のヘビ、バスより大きかった

史上最大のヘビは巨大なアナコンダのような姿だった。6000万年前の蒸し暑い熱帯雨林をずるずるとはい回っていたらしい。

コロンビア北東部のセルホン炭田で見つかったヘビの化石を調べたところ、少なくとも体長13メートル、体重1135キロはあったことが分かった。このヘビは「ティタノボア・セレホネンシス(Titanoboa cerrejonensis)」と命名された。

「路線バスよりも大きく、自動車よりも重いヘビだ」と研究を率いたジェイソン・ヘッド氏は語る。同氏はカナダのトロント大学ミシサガ校でヘビの化石を専門に研究している。

バスにも色々あるんだよ!トレーラータイプとか、デカイのとか、不採算路線で使うチョロQみたいなマイクロとか!

というわけでやっぱり比べてみようと思ったんですけど、とぐろ巻いたり蛇行(まさに語源通り)したりしてる写真ばっかで、いわゆる「キヲツケ」のヘビ画像が無いんですね。

こればっかりは自分で撮るわけにもいかんので、こちらで代用しました。

比較は電車一両です。

手前はゾイドのステルスバイパーさんです。

・・・昔の「スネークス」って名前の方が、直球だけどまだよかった気がする。

デザインは明らかにコブラなのに、バイパーって。

閑話休題。

13mのヘビ、ぜひこのあと、電車に乗る時想像してみてください。

ただ、生活圏に電車が無くてピンとこない方もいらっしゃるでしょう。僕もそういう生まれなのでよくわかります。

では、電車もコレもない、というところはさすがに日本に無いだろう、というわけでもう一発。

でけー!

実家に帰ると他に空いてる車がないので、仕方なく軽トラで出歩くumiushiがお届けいたしました。

そろそろLED照明へ!

2011.01.28|shiozawa

使わない日は絶対にない“電気”。

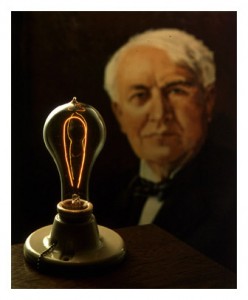

この“電気”が世界中に配備されるきっかけを作ったのは間違いなく“電球”です。

1879年にエジソンによって発明された白熱電球から130年。

白熱電球の発明

エジソンの名声をより強固にしたのが、1879年に発表した白熱電球の発明です。当時、電燈は実用化されていましたが現在のような電球や蛍光灯ではなく、「アーク灯」と呼ばれるものでした。

引用:関西電力

白熱電球は基本原理はそのまま、今でもたくさんの場所に使用されています。

そんな光を照らす電球業界において

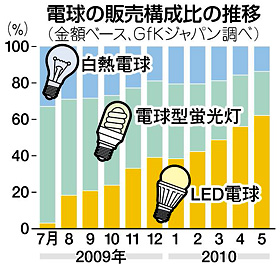

2009 年が“第一次世代電球普及期”となったようです。

その次世代電球として現在非常に伸びているのは最近では電気屋で誰もが

目にする“LED電球”です。

今売り上げが伸びているのがLED電球。

現在主流の蛍光灯や白熱電球と比較して圧倒的に勝るのが

消費電力と長寿命。

その売り上げの伸び率が想像以上でした。

■昨夏比55倍 低価格化が追い風に

発光ダイオード(LED)電球の市場が急速に拡大している。市場調査会社GfKジャパンのまとめによると、5月のLED電球の販売数量は、市場が本格的に立ち上がった昨年7月の55倍に増加した。低価格化に後押しされ、拡大傾向はさらに強まりそうだ。引用:中日新聞WEB

昨年は2009年を皮切りに国内ではたった1~2年でLED電球がトップシェア

になっています。

また、この大転換は国策も一つの要因かもしれません。

政府は2012年に白熱電球を廃止する。代わって白熱電球や蛍光灯よりも低消費電力で長寿命なLEDに、次世代の省エネルギー光源として注目が集まっている。

すでにコンビニエンスストアや外食産業では、来春の改正省エネ法

施行を前にLED照明を導入する動きが活発だ。これまでに国内の主だったメーカーはすでに、LED電球の発売を発表しており、市場調査会社の富士経済は、店舗やオフィスなどの屋内施設照明に使用されるLED照明市場は、2009年度が36億円と見る。

12年度には対09年度比186・1%増の103億円と予測している。

引用:週刊LEDニュース

さらにLED電球の次の次世代照明として“白色有機EL”の照明の研修開発も

急ピッチに進んでいるようです。

白色有機EL素子の発光効率(15cm角のパネル)は25lm/W程度であり、ようやく白熱電球を超えた段階である。約5年遅れてLEDを追いかける形だ。

しかし、LEDには無いメリットがあり、LEDを採用した場合とは異なる機器を設計できる可能性がある。

パネル全体が光る面光源(拡散光源)として利用できること、基板材料が比較的自由に選択でき、薄くて軽い素子を製造しやすいことが特長だ。

例えば、携帯型機器や車載部品に使ったとき、形状に制限が少なく、重量を抑えやすい。

引用:EE Times

■有機ELシャンデリア

引用:ニコン(株)

デザイン性にとんだ自由な新しい照明が出来そうで非常に興味があります。

今後いっそう、低消費電力、超寿命化が進んだ電球が開発されると思います。

世界がそういったながれですから。

この流れがずっと続けば

電気はつけっぱなし、照明は取り替えを必要としない時代が来るかも知れませんね。

ありがとうございます。

アメリカで新種のエビラもといザリガニ発見

2011.01.25|umiushi

生き物の新種、というと、深海だの熱帯雨林だの、まあ大多数の方にとっては非日常の環境から発見されるものですが、まるでメーテルリンクのように、新種が足元に転がっていた、というお話。

2倍のサイズ、巨大な新種ザリガニ

新種のザリガニ「バルビカンバルス・シモンシ(Barbicambarus simmonsi)」はアメリカ南東部で一般に見られるザリガニのほぼ2倍の大きさで、遺伝学的に最も近い種はロブスター並みの大きさにまで育つこともあ る。2009年以降、数件の目撃報告があり、今回のショールクリークでの徹底調査となった。

でかいよう!

・・・ていうか、もはやロブスターと何が違うんだコレ。

じつは気になって調べてみたんですが、

ザリガニ(蝲蛄,蜊蛄)( Crayfish )は、ザリガニ下目内の淡水性のグループの総称。

分類学的には単一のタクソンではなく、現生のものはザリガニ上科とミナミザリガニ上科に分類される。

——–

ロブスター(Lobster)は、狭義にはエビ目(十脚目)・ザリガニ下目・アカザエビ科(ネフロプス科)・ロブスター属(Homarus)に分類される甲殻類2種を指す。

もともとロブスターとザリガニって似たようなもんなんですね。例えるならヒトと類人猿くらいの違い(意味)ですか。確かに見た目もそっくりです。

それにしても、アメリカ人が「でかい!」って言うんだから、本当にでかいんでしょうね(偏見)。

見つけた方によりますと、

新種のザリガニを発見した水生生物学者チームの一人で、イースタン・ケンタッキー大学で生物学を教えるギュンター・シュースター教授は声明で、「アメリカ は毎年数百万ドルもの助成金を交付して、生物学者をアマゾンや東南アジアなど世界各地へ派遣して生物多様性の調査研究を行っている。しかし皮肉なことに、 国内での同様な調査への助成金はごく限られている。国内にも調査するべき地域がまだ数多く存在しているのだが」と述べている。

はて、こういう話、どっかで。

スパコンで2年連続受賞

長崎大准教授、低価格部門スーパーコンピューターの分野で最も権威のある賞の一つとされる米国の学会の「ゴードン・ベル賞」を、長崎大の浜田剛准教授(情報工学)のチームが2年連続で受賞した。浜田さんが25日、文部科学省で発表した。低価格で高性能なスパコンを選ぶ価格性能部門での受賞。長崎市の出島にちなんで名付けた同大のスパコン「DEGIMA」で達成した。(後略)

なんでも、パーツは秋葉原でそろえた(そろう)とか。つまり理屈のうえでは、別注しなくても市販パーツだけで誰でもスパコン作れちゃうわけですよね。

秋葉原と言えば、

ソ連が崩壊したあとでKGBのスパイやってた人が

秋葉原のラジオデパートを見て「俺、昔はこの部品一個手に入れて運ぶために命削ってたのに、

何だよぉこんなとこで大量に、しかも安すぎ」って泣き出しちゃったって話だけど、本当かな。

なんて話もあります。さすが世界に名だたるアレな街。

———————

閑話休題。

最低のコストで最高の結果、といえば、高校の理科で出てくると思うんですが、

なんてのは鼻血が出るほどエレガントな仕事ですね。やっぱりお金は大事です。でも無いなら無いで・・・

・・・うーむ、どうしても斜に構えたオチになりそうなので、本日もまとまらないままフェードアウトいたしまする。