HOME >

体のIT化 ~人体通信網“BAN”~

2011.04.29|shiozawa

“無線通信”は現在の生活でなくてはならない存在です。

BluetoothやFelicaなどの近距離のものやWiMaxやLTEなど色々な種類のものがありますね。

このような無線技術のなかでも“人体と通信する技術”に特化した医療技術の市場も今後拡大するとして期待されているようです。

■医療機器での応用目指す人体通信網、Bluetoothを凌ぐ技術となるか

人体通信網(BAN:ボディエリアネットワーク)はまだ新しい技術だが、医療機器や民生機器の分野でBluetoothの低消費電力版規格「Bluetooth Low Energy」と競合すべく、取り組みを加速させている。

BANに向けた国際標準規格「IEEE 802.15.6」の支持者らによれば、同規格は2011年中に策定が完了し、2012年に実用化される見通しだという。

この規格に基づくBANはBluetoothとほぼ同じ帯域幅と通信可能距離で動作するが、消費電力や干渉はBluetoothよりも大幅に低くなる。

引用:EE Times

このような医療やヘルスケアなど新しい技術に対して、国際規格が制定されますと一気に、その規格を使った製品が実用化されることが考えられます。

今回の場合は“BANに向けた国際標準規格「IEEE 802.15.6」”でした。

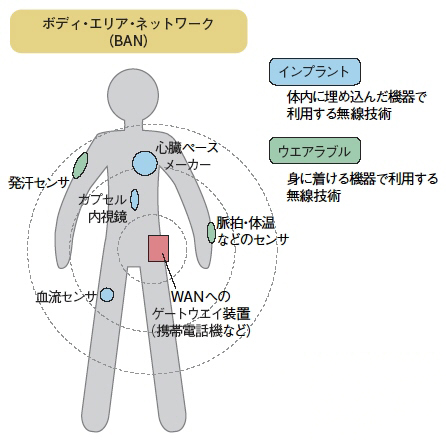

先ほどの参照で出てきました

“人体通信網(BAN:ボディエリアネットワーク)”。

医療やヘルスケアなどに向けた,非常に近距離の無線通信ネットワーク事を言うようです。

引用:Tech-On

このように人の体内に様々なセンサを埋め込み、リアルタイムに体の情報を無線通信で確認する事が出来るようになるかも知れないようです。

将来的には携帯電話に自分の体の情報がリアルタイム表示されるようになるのでしょうか。

特に上の図の様にウェアラブルタイプなら、体に張ったり、服につけたりするだけで、体の情報がリアルタイムに得られるので、普段の体を確認するのにも非常にいいと思います。

このBANとは異なる接触型の通信方法で

人間自体をケーブルとして利用して通信する技術

の技術開発も進んでいるようです。

例えば、机のパソコンに手を触れるだけで、体を通じてウェアラブルコンピュータにパソコンのデータを転送したり、冒頭のように握手するだけで、お互いのウェアラブルコンピュータのデータがやり取りできたりと、ケーブルや無線を使わないで、人間の体を利用して自由自在に様々な情報をやり取りしてしまおうというものです。

体を伝送路として使えば、人々が意識することなく、より簡単に、情報のスムーズなやり取りを実現出来ます。

引用:NTT東日本

商品を持っただけで金額がわかったり、購入できたりと応用の仕方であらゆる事に使えそうな技術で実に面白く感じます。

聞いただけで将来性を感じる技術ですし、

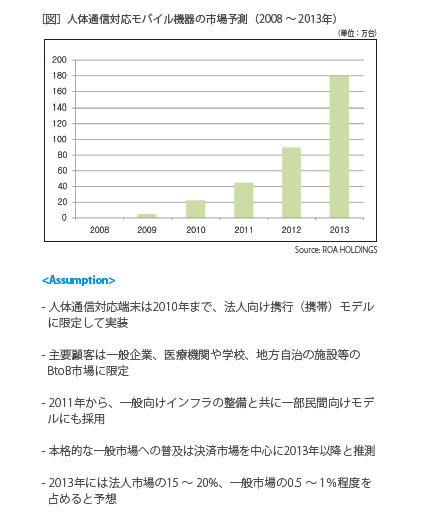

実際に下図のようなポジティブな予測を出している市場調査会社もあります。

今回のBANに向けた無線通信の国際規格化を足がかりに携帯電話やタブレットPCにもBANの機能やアプリケーションが搭載されていきそうな気がします。

世界のIT化だけではなくて人間の“体”のIT化も進んでいきそうですね。

ありがとうございました。

「白雪姫の毒リンゴは日本産」について

2011.04.28|saito

「白雪姫の毒リンゴは日本産」

皆様、初めまして!

齋藤と申します。

以後、お見知りおきを。

重い内容ではございますが、お付き合い下さい。

【ニューヨーク=柳沢亨之】在ニューヨーク日本総領事館は21日、国際紙インターナショナル・ヘラルド・トリビューン(IHT)が同日付の論説面に掲載した一コマ漫画が日本産食品への不安をあおりかねないとして、同紙の親会社ニューヨーク・タイムズに抗議した。

漫画は、「日本の放射線」の見出しが付いた新聞を手にした白雪姫が、おばあさんが持つリンゴを虫眼鏡で見て、「ちょっと待って。あなたは日本から来たの」と尋ねている。総領事館側は、ニューヨーク・タイムズ社のIHT担当編集長に「日本産食品は検査済み。米当局も安全を認めており、遺憾だ」などと口頭で申し入れた。

編集長は「重く受け止める」と述べ、パリのIHT本社と対応を協議する考えを示した。漫画は中国英字紙から転載されたとみられる。

※YOMIURI ONLINE より抜粋。

これ、皆様はどう思われましたでしょうか?

私は、妙に納得してしまいました。

日本で、報じられている内容以上に海外では、日本は危険だと認識されています。

海外の政府が自国民の退避勧告をするなど、日本では、大げさすぎるといった声もあがっていましたが、

海外にいる方には、実際の状況を見れるわけもなく、そう思われても仕方ない状況ではあります。

透明性ある原発事故情報を 米紙編集局長、日本に注文

米有力紙ウォールストリート・ジャーナルのロバート・トムソン編集局長が22日、都内の日本記者クラブで講演し、福島第1原発事故に関する日本政府や東京電力の対外情報発信について「より正確で透明性がなければならない」と注文を付けた。

トムソン氏は、福島原発64 件からの放射性物質漏れなどの情報を正確に開示することが、海外64 件メディアの冷静な報道や日本を訪れる外国人観光客数の回復、海外での日本産食品への信頼維持につながるとの認識を示した。

今回の事故で原子力エネルギーの役割についての議論が世界中で起きているとして「東電は事故に関する可能な限りの情報を提供すべきだ」と指摘。ドイツやロシア、米国での将来の原子力に関する重要な決定に対しても、東電が責任を負っていると強調した。

菅直人首相の対応に関しては、首相のリーダーシップというのは危機の中でこそ形作られるとした上で「国民が指導者に多くを期待するのは当然だ」と述べた。

トムソン氏は1989年から94年まで英紙フィナンシャル・タイムズの東京特派員を務めた。2008年から現職。(共同)

上記記事の通り、もっと国内にも国外にも正確かつ最新の情報を流して欲しいと

誰もが思っていると思います。

また、残念でならないのは、日本国内でも被災者の方々への

差別が起きている事です。

※以前、弊社社長もこの事に触れておりました。→日本人である我々は、これからされるであろう、差別とも闘っていかねばならない件。

海外から見れば、同じ日本です。

せめて、同じ国の仲間として、手を取り合っていく事が大切なのではないでしょうか?

※下記、赤字の部分、重要です。

悲劇の渦中にありながらつつましやかな被災者の姿が国内外の人々の心を打つ一方、心ない差別やいじめに苦しむ被災者がいる。福島ナンバーの車が落書きされたり、「どけ」と言われる。ホテルへの宿泊を拒否される。避難している子どもが「放射能がついている」といじめられる。全体から見れば少数かもしれないが、根拠のない差別は厳に戒めなくてはならない。

そもそも放射能とは放射性物質の持つ放射線を出す能力のことである。福島第1原発の近隣地域に住んでいたからといって現在健康に影響が出るほど放射線にさらされたわけではない。屋外に長い時間いて服や車に微量の放射性物質が付着したとしても洗い流せば問題はない。まして人から人へ「放射能が感染する」ことは科学的に起こり得ない。レントゲン検診やCTスキャンを受けた人から放射性物質がうつることがないのと同じだ。

放射線は目に見えず、においもない。原発から大量の放射性物質が漏れるという危機も国内では経験がなかった。復旧が進まないことへいらだちが募り神経過敏になるのはわかるが、「未知のリスク」から身を守るためには何よりもまず正しい知識を持つことだ。茨城県つくば市は福島県からの転入者に対して放射線量検査を求める措置を決めたものの、抗議を受けて撤回した。自治体や学校などは率先して正確な知識の普及に努めるべき立場であることを改めて指摘しておきたい。

大地震、津波、原発事故という人類が経験したことのない危機にさらされながら、私たちは情報発信の成熟化や社会連帯を何とか見いだそうとしているようにも思う。長期化するこれからが踏ん張りどころだ。

未だにtwitter上などでも、過剰な内容がつぶやかれています。

日本を元気にするために風評被害にも負けず、

一人一人が自分を持って前向きに良い国にしていきたいですね!

また、書いた内容を覆してしまうようですが、差別ばかりではない事も知って頂きたい!

この動画ぐっときます。。。

ライジングサン!

今後ともよろしくお願い致します!

“クラウド化”って?

2011.04.15|shiozawa

最近情報の“クラウド化”って言う言葉、私は良く耳にします。

このクラウドとは“クラウドコンピューティング(英: cloud computing)”の略

のようでして

ネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータの利用形態である。

従来のコンピュータ利用は、ユーザー(企業、個人など)がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなどを、自分自身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティングでは「ユーザーはインターネットの向こう側からサービスを受け、サービス利用料金を払う」形になる。クラウドコンピューティング(英: cloud computing)とは、ネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータの利用形態である。

決してクラウド化=雲(cloud)化ではないです。

普段私たちは色々なデータを自分のパソコンの中に入っているハードディスクに

保存していますが

クラウドサービスとはクラウドサービス会社が提供してくれるデータ保存用の専用サーバ(PCの一種)で一括管理してもらうようです。

そんなクラウドに関する情報が最近数多く見られます。

それだけ注目な市場なのでしょう。

■通話・通信もクラウドへ 米ベライゾンが狙う企業市場

米通信会社第2位のベライゾン・コミュニケーションズが2月末に発表した「ユニファイド・コミュニケーション(UC)」サービスが話題を集めている。

UCとは、電子メールやチャット、ビデオ会議や音声電話などの通信サービスを1つにまとめる統合アプリケーションのこと。ここ数年、米国では大手IT企業がUCで激しい営業合戦を繰り広げてきた。

ベライゾンはそこにインターネット経由で利用できるクラウド型UCを持ち込み、市場争奪に乗り出そうとしている。

引用:日経新聞

■クラウド、世界で連携 富士通とマイクロソフト

富士通と米マイクロソフト(MS)はインターネット経由で利用者にソフトウエアや情報システムを提供する「クラウドコンピューティング事業を共同展開する。

両社が各国で運営するデータセンターを共同利用、MSのソフト開発力と富士通の顧客支援体制を組み合わせ、企業への提案力を高める。

連携により両社はクラウド事業の世界市場開拓に弾みをつけ、先行する米セールスフォース・ドットコムや米グーグルに対抗する。

引用:日経新聞

■マイクロソフト クラウド事業に6万人配置

米マイクロソフトがクラウドコンピューティング事業の基盤整備を急ピッチで進めている。

カギを握る人員配置では7割の社員が同事業にかかわる布陣だ。

70%の社員がクラウドに従事

引用:日経新聞

などなどです。

では、果たしてクラウドサービスでは

“どんな場所で私たちのパソコンのデータが保存してもらえるのか?”

という事でクラウドサービスを提供してる富士通株式会社の“館林システムセンター”が興味深かったので参考に紹介いたします。

こちらが館林システムセンターに送られてくるデータを保存するサーバ室のようです。

引用:クラウドWatch

の一つ一つの扉の中にたくさんのハードディスクが所狭しと入っているようで、

同じような部屋が3階分もあるようです。ハードディスクの量とんでもないですね。

そして次が先ほどのデータを管理する統合管制室のようでして

30人のスタッフが常時サーバーおよび館内の監視を行っているようです。

引用:クラウドWatch

こんな大規模な監視室があることを初めて知りましたし、私は一瞬東京証券取引所かと思いました。

2つ前の画像の“サーバ室”では発熱量がすごいらしく、下のターボ冷凍機は1台で1フロア分を冷却するようです。

引用:クラウドWatch

つまりこのターボ冷凍機が3台はあるという事のようです。

このようにクラウドサービスを提供するのには想像以上に大規模な設備が必要である事がわかりました。

課題になるのが

“いかにしてコストを下げて、これから伸びるであろうクラウドサービスとい市場に挑戦するか?”

のようですがそういった問題を解決する技術開発もされているようです。

■無償ソフトのルーキーに熱視線 IT大手「安い・速い」で採用

聞き慣れない名前のソフトに、いま日本の(情報技術)業界の熱い視線がそそがれている。

複数のコンピューターに処理を分散し計算を高速化するソフトを、NECやNTTデータなど名だたる企業がこぞって開発している。

「脱・大型汎用機(メーンフレーム)」と「分析ソフト市場の拡大」という、業界構造を一変させる変化を感じ取っているからだ。

注目を浴びているソフトの名前は

「Hadoop(ハドゥープ)」。

大量のデータを多数のサーバーで効率的に並列処理させるためのソフトだ。

米ヤフーに所属していた技術者を中心に開発された、設計図を公開したオープンソースソフト(OSS)だ。

現在は米国のアパッチ・ソフトウエア財団が管理・開発している。分散処理により、従来の数百倍の処理能力のシステムを格安で構築できるのが特長だ。

引用:日経新聞

高性能のシステムサーバを使わずに、複数台で同時に処理して処理の高速化を実現するソフトウェアのようです。

このような技術が開発されたいってもどの道、大規模な設備は必要なようですし、こうったクラウドサービスがあって初めて小型のモバイルPC(ハードディスクを搭載しない)などがより生きてくると感じます。

また、

“自分のデータは自分で管理したい!”

そんな気持ちが拭い去れない私ですが、今回の震災で

“せめてバックアップ用にレンタルサーバに保存しとこうかな?”

と最近私は感じております。

ありがとうございます。

トヨタとマイクロソフトが提携!

2011.04.08|shiozawa

日本の経済を支えている重要な産業である“自動車業界”。

その国内最大手である“豊田自動車(トヨタ)”が世界的大企業と提携する事を昨日の

4月6日に発表しました。

そのお相手はコンピュータソフトウェア世界最大手“マイクロソフト社”です。

■マイクロソフト、トヨタ子会社に出資 提携を発表

スマートグリッド技術などで連携トヨタ自動車と米マイクロソフト(MS)は7日、トヨタのソフト開発子会社にMSが出資するなど、

共同で次世代の車載情報システムの構築に取り組むと正式に発表した。

車載情報サービスのソフト開発を手がけているトヨタメディアサービス(名古屋市)が10億円を増資。トヨタとMSが増資に応じる。

MSの具体的な出資額は今後調整する。

次世代送電網(スマートグリッド)技術などを生かした次世代の省エネルギー技術で競争力強化を狙う。

引用:日経新聞

ネット経由で米西部時間6日午後(日本時間7日未明)に開いた記者会見で、トヨタの豊田章男社長は「クラウド活用で先進国でも新興国でもサービス展開ができる」と説明。

MSのスティーブ・バルマー最高経営責任者(CEO)は「原油高騰で電気自動車が重みを増したが、電力不足の回避には省エネが不可欠だ」と述べた。

自動車に世界最高レベルのソフトウェア技術と、クラウドコンピューティング技術を使用することで車が最も効率よくIT化されるであろう面白い試みのように感じられます。

こんな世界最大級同士でありながら両社ともこの所元気のない話が多かったように感じました。

マイクロソフト社の場合はスマートフォンでの出遅れやアップル製のタブレットPC大躍進によるPCシェアの減少などです。

2010年5月26日にAppleの時価総額がマイクロソフトの時価総額を上回ったそうです。

5月26日の株式取引終了時の時価総額はAppleが2221.2億ドル(約20兆円)で、マイクロソフトは2191.8億ドル(約19.74兆円)だったとのこと。

引用:Gigazine

そしてトヨタもプリウスリコール問題を皮切りに、新興国の自動車メーカーの躍進や異常な円高に今回の東日本大震災です。

■トヨタを格下げ方向 震災影響でムーディーズが見直し

格付け会社のムーディーズ・ジャパンは4月6日、トヨタ自動車の発行体格付けと無担保長期債務格付けを、現在の「Aa2」から引き下げる方向で見直すと発表した。

東日本大震災の影響による業績の悪化を考慮した。

引用:Sankei.biz

以上のような悪い話もありますが、今回の提携による成果を私は非常に期待しています。

トヨタも今までどおり“いい車をたくさん売る”では物価のやすい新興国には敵いませんしマイクロソフトも同様のように感じます。

以前も何度か書かせていただきましたが、

先進国の大企業は薄利多売では絶対に今後先進国に敵わないから、インフラまたはインフラのような単価の高い事業に移行しないと長期的に会社を維持するのは厳しい

と私は思います。

そういった点で、上の記事に書かれていました

次世代送電網(スマートグリッド)技術などを生かした次世代の省エネルギー技術で競争力強化を狙う。

この言葉に非常に大きな期待を私はしています。

車を含めたすべてのスマートグリッド化を促進させる第一歩のように感じますし、特に新しい“トヨタ”の方向性のように感じます。

将来的には“ナイトライダー”に出てくる人間とおしゃべりする自動車が出てくるかもしれません。

最近は音声認識とか、遠隔操作は普通に出来る時代ですから、決して不可能では

ないと感じるのは私だけでしょうか?

そして、この次は“Back To The Future” に出てくるタイムマシーンの車“デロリアン”でしょうか。

今後の“トヨタ”と“マイクロソフト”の大逆襲をたのしみにしています。

ありがとうございました。

東日本大震災の気分的総括について。

2011.04.02|iwamura

未だ被災地では救援活動が続けられています。

☆20年連れ添った最愛の妻を救うため、スキューバ装備で津波の濁流に飛び込んだ43歳の男性 / To rescue his wife, 43-year-old man jumped into the tsunami in scuba gear : p4j – がんばれ日本!!

⇒海外メディアで日本のヒーローが紹介されています。

☆杉様はガチ」 杉良太郎の被災地支援が桁外れに凄い件 : にゅーす特報。

⇒杉良太郎△

☆asahi.com(朝日新聞社):災害派遣中の50代陸自隊員が死亡 – 社会

⇒東北に向かって敬礼。

まだまだ「真っ最中」であるが、今月は選挙もあるのだ。

※候補者のエネルギー政策を知りたい有権者の会 – 知事選より

これは非常に難しい問題だ。

国家的な死活問題といえよう。

エネルギー問題を解決できるのが原発だけ、とは思わない。今回のようなことがあって、原発以外のエネルギー開発(昨日の記事いい記事だね)を進めることが急務。

しかし、半年や一年で何とかなる問題とは思えない。

A.原発及び、今までの便利な生活、収入、遊びを選ぶか。

B.原発に反対し、向こう数年、停電、モノ不足、収入減を受け入れるか。

今、苦しいが我々は考えないといけない。

候補者を選ぶのは、有権者である我々です。

また以下、我らが切込隊長がこの3週間を雑感としてまとめていたものを抜粋しておきます。

電力以外部分にも、触れられていて大変結構なものでした。

週末です。お時間ある方はどうぞ。

◎東日本大震災の気分的総括について

最初に書いてしまいますが、理性では「大丈夫だろう」と思っていても、いまだにとても不安です。

もし同じような災害に遭って、愛する家内や私の息子たちが冷たい波の下に沈んでしまったら私の人生のその後何を糧に暮らしていくのかとかいう不安と、

私たちが営々と築き上げてきた我が国の社会における信頼や価値というものが震災復興の困難な長期化によって崩れ去ってしまうのではないかという不安、

また、若者が少なくなっていていまの社会に復興させられるだけの活力が残っているのだろうか、という不安、などなど、結構複合的なものが来ているのです。

①東電が一日にしてJAL化したこと

投資をやる人でなくとも、東京電力といえば誰しもが知っているディフェンシブな企業であり、安全神話とかいう安易な言葉では語り尽くせない社会の軸の要素のひとつだったと思っています。東京電力が電気の供給を完全な形ではできなくなったことで、どれだけ私たちの生活の切り下げを余儀なくされ、不安を抱えることになったのか、きちんと向き合う必要があると思います。

私たちは、東京に住む住まないに関わらず、それなりの金額を上乗せして電気料金を払い続け、この負債を贖罪のような形で解消していかなければなりません。

②意外に日本人に優しい外国人

思っていた以上に外国人にとっても日本の今回の震災と、日本人が味わった苦難というのは共感を呼んでいました。

いままで無理をして援助大国できた我が国の最後の輝きなのかなあとも思いつつも、意外なところで信頼され、また慈悲の対象となっていたことは、やはり来るものがあります。

問題は、そういう日本、日本人に対する信頼感に今後どう応えていったらいいのか、また、次の世代、その次の世代へとどう引き継いでいったらいいのかを考えることです。

③この国の形とか

地震や津波の被害が明らかになりつつある中で、結構早い段階で、感覚として「あ、戦後が終わったな」と思いました。日本の歴史の中で繰り返されてきた秩序の崩壊期から再編期に入ってきたんだろうと感じています(東京大学の坂野教授の影響が強いのですけど)。

国が形を決めるのではなく、国民が国のあり方を決めるのだろうと思うので、財政や行政システム、中央と地方、法と国民、憲法と安全保障といった、枠組みを一つ一つ詳らかにしていくこと以外に、文字通り日本人のこの困難を乗り越えていく方策を見つけられないだろうと。

そのために、国というフレームワークをどう使っていくのか、という議論にしていくことが肝要なのだろうと考えています。

④ソーシャルメディアは役に立ったのか

各論に近いですけれども、今回は大本営発表といいますか政府の公式発表の受け皿がいわゆるマスコミだけではなくなり、国民同士が自在に情報を流通させる土台ができてきました。

その上で、国民が何かを知りたいと思ったときに、正確でタイムリーに情報を提供していくための手段としてのソーシャルメディアの強みと課題をきちんと整理しておくことは極めて重要になりました。

恐らくは、既存のマスコミとの補完関係を保ちながら、ソーシャルメディアの枠組みも成熟していくのだろうと思いますが、少しずつ問題を消化していきながら成長していくのだろうと改めて感じました。

⑤東電の総括、ひいては日本組織の人事について

我が国の組織や制度運用についての側面で、東京電力はひとつのモデルケースとなりました。簡単に言えば、現場から離れている人が昇進するため、問題が起きたときに組織として対処する能力を著しく欠く、という構造的な欠陥です。

組織が大きければそのガバナンスが複雑になり、外部からのショックやストレスに対して迅速な対応ができなくなるというのはある意味で宿命ですが、じゃあ東京電力のような巨大システムを運用するのに機動的な組織は適用できません。

解決をしていくための問題の所在はどこにあるのか、それを処理するためにはどのような優先順位で組織を動かしていかなければならないのか、といったリスクマネジメントがどうという以前の課題であって、たぶん、大組織には然るべきチェック機能がきちんと働き、相応の人物が相応のポジションに就く仕組みができなければ、同じ問題を起こすことになるのでしょう。

⑥国民背番号のようなもの

いろいろな議論はありましたが、真面目に社会の経済効率やリスク回避を考えると国民を管理する方法については合理的な方策を採用する方向で考えたほうが良いように思いました。

議論の呼び水が災害であるというのは情けないところですが、歳入庁の議論と同様に、私たちが私たちの抱えている問題を解決していくためには、新しい国民の管理システムが必要なのかなあと。まさか役場がバックアップごと津波で流されるとは思いませんでしたが。

⑦政策として、何を棄てるべきかの議論(何をするかではなく、何をやめるか)

今回の輪番停電などでも分かるとおり、いままでどおりすべての国民の生活レベルを維持することができないということがはっきりしたのも今回の災害です。

これで復興国債でも出て、その財源はどうするんだよという議論も出てくるわけですけれども、震災がなくともこのままでいけば六年から七年ぐらいで国債の消化は厳しくなるのではないかと霞ヶ関方面では推論されてきました。

いままでは、全産業を守る方針できたわけですけれども、成長戦略を考えるにあたっては重点的な政策課題をきちんと設けて、海外に依存するなど棄てる部分は棄てていく改革に着手していく時期が来たのだと思います。

⑧停電と高層ビルどうすんだよ

地震や津波で一次被害が凄かったわけですけれども、恐らく次の四半期から不動産価格の急激な下落に見舞われたことが明らかになって、最終的な損害額は全体では20兆どころではないのではないでしょうか。

電力の不備によって、潤沢な電力供給を前提とした高層マンションなどの高付加価値な物件が極端に下落していくでしょう。

高層ビルに限らず、電力が充分に供給されるということが当たり前として組み立てられている財やサービスが文字通り溢れ返っています。やはりそういうものは問い直す必要があるでしょう、と。

⑨科学と人情の差

東京電力や保安院が情報を隠しているとか、官邸の説明は不十分だ、不安だ、という話はたくさん出ました。少なくとも理屈においてはかなり正しい説明を行っているにも関わらず、科学者は「絶対」という言葉を使わない以上、人情として「絶対」の安全を宣言して欲しいニーズを叶えられず、じっとりとしたパニックがゆっくりと拡大していく、という事例が今回とても多かったように感じます。

結果的に、池上彰氏がテレビで解説したほうが、東京電力の記者会見による報道より不安が治まるというのは結構衝撃的でした。

⑩不安の大安売り

一方で、やはりガセネタは多かったように思います。善意に裏付けられた不安によるデマの拡大と、恐怖を煽って情報を売ろうとしたりワイドショー的に被災者や事件を扱おうとするマスコミは結果として本当にろくなことをしなかったと現段階でも思います。

⑪知識人の世代交代

おまけですが、結構尊敬してきた我が国の知識人の皆さんが、今回の震災でパニックとなり、冷静とはいえない発言や、冷静とはいえない行動や、冷静とはいえない主張をしておられ、極めて残念に感じることがままありました。恐怖に直面して知識人が率先してパニックになって読者と一緒に動揺しているのは見ていてとても悲しくなるわけです。

一方で、これから実績を上げていこうと考えている若い研究者や言論人には、落ち着いている人が多かったように記憶しています。

※切込隊長blogより抜粋(部分)

やはり、今回は今後、やることが沢山ありそう。

第二の戦後なのかもしれないな。

ただ、大きな問題に対処するときには、上記切込隊長のように、「問題を小分け」(課題を明らか)にし、あとは「役割分担」し、それぞれが「具体的施策」にあたればいい。

我々1人1人が、1日1日、1つ1つ、解決してゆけばいい。

気負わず、ゆっくり。しかし着実に。

今日も元気に、がんばっていきましょう。

カテゴリ:未分類