HOME >

あなたのデザインが空を飛ぶ ANA、創立60周年記念の機体デザインコンテスト実施!~そして一方のJAL再上場とその株価につきまして~

2012.09.04|iwamura

まずはANAさんデザインコンテストの件から。

全日本空輸(ANA)は、2012年12月の創立60周年を記念した機体デザインコンテストを実施します。採用されたデザインは、国内線仕様機のボーイング767-300にペイントされます。応募期間は9月30日(日)まで。プロ・アマチュア問わず、世界中から誰でも参加できます。

ANA創立60周年記念 機体デザインコンテスト|ANA|全日空|全日本空輸

機体デザインコンテストは、12歳以下の部、13歳~18歳の部、19歳以上の部の3つに分けて開催します。

デザインの対象は垂直尾翼を含む胴体部分で、イラストや模様は自由です。ちなみに、1992年に実施した機体デザインコンテストでは、くじらをモチーフにしたデザインが採用されていました。

いやー、クジラとはまたオツな。いずれにせよ乗る人(お子さんとか)が大好きな絵柄が採用されるのだと考えられます。

昨今ですと嵐ジェットなんかはその最右翼ではなかったろうか。

他にもありますよね。

ブルガリはいいんですけど、9時11分ってなんでしょうね。

たまごっちです。

フィンランドはやっぱりムーミンです。

日本はドラえもんです。100年祭おめでとうございます。

そしてやっぱりピカチュウは外せないですね!

※以上画像NAVERまとめさんより

というか、そうであった。

本日本当に書きたかったのはこっち。

◆JAL再上場の仮条件、1株あたり3500─3790円=訂正届出書

訂正有価証券届出書によると、9月19日に再上場する予定の日本航空(JAL)(9201.T: 株価, ニュース, レポート)の公募・売出しの仮条件は1株あたり3500─3790円になった。

今年の世界のIPOで、160億ドル超(1.25兆円)を調達した米フェイスブック(FB.O: 株価,企業情報, レポート)に次ぐ、2番目の規模になる。

再上場にあたっては、現在筆頭株主の企業再生支援機構が保有する1億7500万株を売り出し、最大6632.5億円を調達する。

共同主幹事は8月31日から9月7日までのブックビルディングの期間で投資家の需要を見極め、9月10日に売出し価格を決定する予定。

※ロイターさんより

画像はJALさん前のロゴ(経営ダメだった時のロゴ)なんだけど、それをロゴ変遷だけでなく、本当に実力で脱しているかどうか、というところが今回のポイントでしょう。

株価というものは実力か否か。

じゃあそもそも「実力」って何?

というところが、「株価」に大きく影響するファクターです。

ケインズさんが株価は美人投票(人気投票)だと言ったが、確かに前述嵐も、歌がうまいから売れているのか、カッコいいから売れているのかと言われれば、だってもっと歌上手い人もカッコいい人もいるわけで、タレントさんとしての彼らの人気力、総合力ではあるわけです。

翻って、株価(人気)=実力(企業力)=金だとするならば、株価とは優良企業だから高くなるのかと言われれば一概にそうでもなく、単純に「稼げる力」なのかも知れなくて、あるいは調達さえできれば、それは自らの稼ぎではなくても、それすなわち金を引っ張ってくる能力であって、たとえそれが国のカネであっても(公的資金で企業再生して再上場)、それがJALさんの総合的な企業力であるという見方もできるわけです。

※確かに利益率とかハンパねーけどこれはマジ「実力」だったら本物です。

ただ、あくまで株価は人気投票、美人投票であって、確かに稼ぐJALさんが、じゃあ安全なのか、といわれると、安全にお金を使ってるから利益率が低いのです我々は!と見えたANAさんもいらっしゃるわけで。

※しかし、こないだそんなANAさんも浜松上空でアクロバチックな展開がございましたし。。。(マサカのアクロバチック機体デザインをANAさんに送らないように注意したい)

でも、利益率低くても、株価低くても、CAがパン投げて寄こしたっていいんです。デザインコンテストなんて実は機体が重くなるだけかもしれないんです。

自分は個人的には、やっぱり「安全第一~絶対落ちない飛行機~」というANAさんJALさんでいて頂きたいです。

以上、県境御巣鷹山墜落事故を小学校一年生で経験し、その後遺体回収他のお話をいくつも聞いて育った、長野県出身岩村がお送りいたしました。

もう30年近くが経ちますが、別にJALさんを悪くいうわけではなくて、「忘れてはいけない」我々日本人の歴史だと考えます。

乗客乗員520名の命は軽くないですから。

IT化ではたして農業は復活するか?!

2012.08.31|shiozawa

泥臭くてあまりよいイメージのない“農業”。

国内の自給率はたった39%(平成23年度)で60%以上が輸入品。

そんな農業ですが、

これからの“農業”に明るい希望や将来性を感じている企業や人々がいるのでご紹介。

■富士通、業界初の農業クラウドを開始!ITで農業効率化

富士通は先月、ITを活用して農業経営を効率化させる業界初のクラウドサービス「Akisai(秋彩)」を今年10月から開始すると発表した。

農業の生産現場にタブレットやスマートフォンなど扱いやすい端末を持ち込み、ITで生産の効率化や流通の管理を行うというコンセプトだ。

Akisaiは富士通が今後展開していくクラウドサービスの1つ。

開発の背景には現在の日本の農業経営が大きく変化していることがある。

農林水産省の発表によると、農作物や畜産を含めた国内の農業生産額はピークの1990年(13.7兆円)に比べて2009年では9.5兆円に減っている。

その一方、09年の農地法改正で企業の農業参入が活発化。

改正後1年半で参入企業数は改正前の2倍の840に増えたという。

農業人口の6割以上は65歳以上で高齢化が問題となっているが、

実はこの10年間で39歳以下の若手の就農は増加している。

とくに農業法人の若手雇用が増えている。

つまり、日本の食生活は若手の多い農業法人を中心に伸びていくだろうというのが富士通の見通しで、そこにITを導入していこうというのが今回のサービス開始の理由でもある。

引用:IZA

IT技術を利用する事で、作物の生産効率を向上し、さらに販売まで円滑に行えるようにする。

なるほど、納得です。

農業IT化についてもう一例。

■農業IT化で激突 人材育成の富士通、新型センサーで挑むNEC

情報技術(IT)を駆使し、ものづくりのノウハウを移転する農業支援事業で、NECと富士通がしのぎを削っている。

かつてパソコンや半導体で覇を競った両社のアプローチはやや異なる。

海外市場もにらむ勝敗の行方は、3年もすれば見えてくるのではないか。

独立行政法人、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の人工衛星に載せる新型のハイパースペクトルセンサーの製造が間もなく始まる。

衛星は2015年にも打ち上げ予定で、センサーは13年度中に完成させる。

このセンサーを農業関係者が注目している。

光を185にも分けて地上の画像を細かく分析できるので、小麦や稲などの生育状態が衛星画像で詳しくわかるためだ。

独立行政法人の農業環境技術研究所も「収穫時期が的確に判断できる。

増産につながるだけでなく、作物の品質が高まる」と期待を寄せる。

NECも農業などの衛星データの利用をにらみ、利用者を交えてセンサーの仕様を詰めてきた。

飛行機にセンサーを搭載して牧草地などを撮影、農家が求める牧草の種類を衛星から見分ける技術を採用した。

開発を統括するNEC東芝の稲田仁美技術本部光学センサグループ・エキスパートエンジニアは「185にバンド幅を均一に分光できるのは当社だけ」と胸を張る。

勝山良彦エグゼクティブエキスパートは「今後は農作物分析に適した波長を詳しく分析できるセンサーも開発したい」と次を見据える。

引用:日経新聞

このセンサーを使用することで人工衛星から農作物の発育情報などが的確にわかってしまうということですね。

富士通とはまた異なる方法で作物を効率的に生産する手段です。

素晴らしい。

そんな大企業もビジネス市場として注目している農業ですが、

上記にありましたとおり、農地法改正で農業従事者が増加しており、

特に39才以下の若手が増えているというのは将来性を感じるうれしい話です。

“近年、若い農業従事者が増えた”と聞いてふと感じたのがテレビ番組の

THE鉄腕DASHのDASH村。

伝統的な農業や畜産がとても新鮮で、見ていてワクワクする番組です。

こういった番組が若い農業従事者を誕生させているのではないかと感じます。

さらに、現在こういった制度もあります。

■青年就農給付金 (45歳まで)

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付します。

引用:農水省

詳しくは農水省のHPまで。

こういったサポートが農業に興味のある若者の背中を後押ししてくれます。

将来もし日本が“TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)”に参加する事になりましたら、今以上に安価な輸入品が入ってくるでしょう。

それに対して、国産で対抗するには

“いかに効率よく生産できるか”

にかかっています。

人件費をより使わずに生産性を高めるのにITは不可欠。

さらにこういったIT技術は海外輸出もきっとできると思います。

まずは日本でしっかり技術を育てて、自給率アップに貢献してほしいです。

期待しています☆

ありがとうございます。

シャープ頑張れ☆ ~苦境の今だから応援~

2012.08.24|shiozawa

この不景気で、経営が厳しい企業がここ最近特に増えました。

主観的ですが特に気になるのが

家電メーカーの“シャープ”。

最近発表されました

大規模なリストラ、さらには追加のリストラ人数の上積み、外資系企業との提携や株の売却などなど。

ひじょうに厳しい状況に置かれていることを強く感じます。

そんなシャープがこの苦境を乗り切り、完全復活してもらいたいという願いを込めて今日、紹介します。

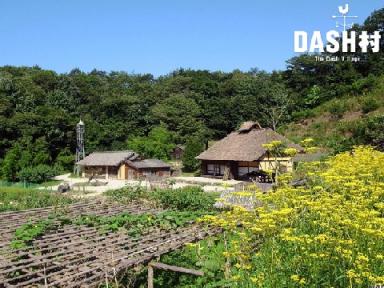

まずは最近の現状です。

■シャープ、人員削減8000人超に=再建へ上積み―海外4工場の売却模索

経営が悪化しているシャープが検討中の人員削減が、国内外で計8000〜1万人規模に上積みされる見通しとなったことが21日、分かった。同社は不振のテレビ事業の立て直しを急いでおり、メキシコや中国など海外4工場の売却を模索。

それらの売却に伴い、人員の圧縮も今月2日に発表した5000人規模から大幅に膨らむ方向だ。

約1万人のリストラ。

よってシャープの社員数が6万人程度なので、6人に1人が解雇されるということ。

比にしてみると、特にその苦しさがよくわかります。

では今回の業績不振を引き起こした原因はなんだったのであろうか? ということですが、その結論は以下の通り。

■シャープ:5000人削減 「液晶一本」弱みに

液晶パネル事業が極端な不振に陥ったシャープは2日、約5000人の人員削減に踏み切ると発表した。

経営改善のために人件費など固定費圧縮が不可欠と判断したためだ。

同社はこれまで「液晶のシャープ」を掲げ、人材や資源を液晶事業に集中投資して成長してきたが、液晶の市況が悪化するとそれが逆に弱みとなり、人員の余剰感につながった。

奥田隆司社長は「液晶一本足」からの脱却を誓うが、液晶に代わる収益の種は乏しく、復活の道のりは険しい。

引用:毎日JP

確かに、2000年代より前のブラウン管テレビが主流の時代、シャープといったらあまりパッとしないブランドのイメージでした。

しかし“液晶テレビ” の時代に入ると、「AQUOS」ブランドで大成功。

とくに「亀山モデル」が大人気だったことをよく覚えています。

しかし、あっという間に液晶テレビの価格大下落。

まさか、その当時は液晶テレビに頼りすぎたために業績不振になるとは思ってもいませんでした。

また、太陽電池や携帯電話も、シャープといえばいつも市場を先行したイメージがありましたが。

やはり、超円高や外国企業との価格競争がが原因でしょうか。

ちょっと悲しい話が続いておりましたので、

“今もシャープらしく新しい製品開発に挑戦しているんだ”ということで

シャープ製の最新商品のご紹介。

■シャープ、自動洗米できる炊飯器 回転翼を内蔵、「ビタミンや甘み成分多く」

シャープは23日、回転翼を備え自動洗米できるIH式炊飯器「ヘルシオ炊飯器」を発表した。

同社によると、回転翼を搭載した炊飯器は業界初という。天板部の液晶ディスプレーや操作ボタンの形状、内蔵している炊飯メニューの数などが異なる2モデルがあり、実売価格は7万~9万円。発売は9月20日を予定している。

新製品には、内ぶたの裏側に折り畳み式の回転翼を2枚装着。内釜にコメと水を入れ、炊飯前に回転翼でかきまぜることで自動洗米する。

手洗いで洗米した場合、ヌカだけでなくうまみ成分や栄養素を削り取ってしまう場合が多かった。

同製品で自動洗米した場合、ヌカだけを洗い流すことができビタミンB1などの残留量を増やせるほか、洗いムラも抑えられるという。

回転翼の速度は毎分150回、洗米の所要時間は30秒~1分間程度。

なお、洗米後はユーザーが水を捨て、改めて炊飯用の水を入れる必要がある。

引用:日経新聞

■シャープ、「3Dの首振り運転」で部屋の空気を攪拌する扇風機

シャープは、立体的に首振り運転する扇風機「プラズマクラスター扇風機 3Dファン PJ-B2CS」を、5月18日に発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は22,000円前後。

本体サイズが260×260×510mm(幅×奥行き×高さ)という小型扇風機で、上下、左右の首振り運転を組み合わせた「上下・左右3次元自動首振り制御」を採用した点が特徴。

部屋の空気を立体的に攪拌することで、冷暖房時に偏りやすい冷気・暖気が循環できるという。首振り角度は上下方向は上が約90度、下が約10度。左右方向は各約90度。

引用:家電Watch

この2商品、ロングテールで爆発的ヒットは厳しそうなジャンルの商品ですが、

今一度こういった市場で形勢を立て直しつつ、新しい大市場を作るような商品開発にこれからも挑戦していってほしいです。

今や世界最強の企業“アップル”も90年代の中ごろはパッとしない時代がありました。

しかし、価格競争で勝ったわけではなく、“新しく楽しいもの作り”で成功したと感じます。

ですから、シャープも今一度現状を徹底的に見直して

かつての液晶テレビ「AQUOS」のような大ヒット商品で復活してほしいです。

ありがとうございます。

ロンドンオリンピックと韓国との領土問題について。

2012.08.14|iwamura

ということで、今夏はオリンピックについてのエントリをほとんど書いてこなかったことに愕然。

見れなかったんです。。。

ただ、やっぱり開会式が「やっぱりイギリスだな!」というウィットに富んだものだった点と、今回はそして、男女ともサッカーが強くて楽しかったです。

ただその、男子サッカー3位決定戦における韓国人選手の例のアレが、なんとも後味の悪い展開です。

ロンドン五輪のサッカー男子の3位決定戦、日本―韓国の試合後に韓国の朴鍾佑選手が竹島(韓国名・独島)領有を主張するメッセージを掲げた問題で、日本サッカー協会の大仁邦弥会長は13日、韓国サッカー協会から謝罪のメールを受け取ったことを明らかにした。

この問題についてIOCのロゲ会長は、FIFAが関係者に事情聴取して9月中旬に対応を決めることを明らかにしている。IOCはFIFAの決定後にメダルの扱いを決めるという。〔共同〕

※日経新聞さんより

勝ってもも負けても、その互いの歴史への思いや悔しさも含めて、近親憎悪的隣国対決はガチンコで熱くてよろしい、というところで止めておいて頂きたかったのであるが、やっぱりオリンピック公式スポンサーのサムソン先生はお強いことでも知られており、メダルの獲得数は各国家の豊かさや民度を図るある一定の基準にはなりつつも、その背後にある経済力というか、組織力について、日本も学ばなくてはならないなとは思います。

特には昨今、政権交代のタイミングの影響か、韓国における対日批判の熱の高さは常軌を逸しており、竹島まで遠泳のニュースには、灯油をかけて抗議自殺をするかの国の熱さというか、ある意味の尊敬も含め、椅子から転げ落ちてしまいました。

【8月13日 AFP】(写真追加)韓国の市民グループ数十人が13日、日韓両国が領有権を主張する竹島(Takeshima、韓国名・独島、Dokdo)までの230キロメートル遠泳リレーを開始した。

韓国・蔚珍(Uljin)を出発した歌手のキム・ジャンフン(Kim Jang-Hoon)氏率いる遠泳隊は、韓国で第2次世界大戦終戦まで35年続いた日本の植民地支配からの解放記念日にあたる8月15日の光復節(Liberation Day)に、竹島に上陸を予定している。

現在韓国が実効支配する竹島をめぐっては、李明博(イ・ミョンバク、Lee Myung-Bak)大統領が10日、韓国大統領として史上初めて上陸したことをきっかけに両国間の緊張が高まっている。

※afpbbニュースさんより

しかし、ネトウヨ的なただただ自尊心の拠り所を日本人としてのアイデンティティに求めざるを得ない、そうした脊髄反射的な感情論として我々は今この問題に蓋をしてしまうだけではなしに、国際司法裁判所への提訴もそれはそれでいいんだけれども、そもそも先方シカトで話は進まないことは火を見るよりも明らかなのであるから、やはりここは、毅然とした理論と行動をもって、かの国と相対してゆく(ケンカするという意味ではなく、しっかりじっくりと話し合いを続けてゆく)必要が、今まさにあるのではないか、と思うわけです。

国際司法裁判所や他国に頼るのもいいだろうけれども、自分は今回のオリンピックで静かに感動したのは、室伏広治選手の銅メダルでした。

アテネでの金、しかし腰を痛めての北京。そして、37歳でメダリストに返り咲いた彼の銅メダルを獲得するに至る、トレーニングの秘密とは一体なんだったのか。

かつての室伏選手は周囲を寄せつけないほどの厳しいトレーニングで自分を追い込み、29歳のとき、アテネオリンピックで金メダルを獲得しました。

しかし30歳を超えると、世界の頂点が遠くなります。

室伏選手本人もこの頃の体の状態について「金属疲労が起きている」と例えました。

長年鍛え続けてきた筋肉が悲鳴をあげていたのです。

年齢の壁をどう越えるかがロンドンに向けての大きなテーマとなりました。大きく見直したのはウオーミングアップに時間を割くことでした。

ハンマー投げにつながる1つ1つの動きを、ストレッチなどで繰り返し体に覚えさせます。

かける時間は1時間。

若いときの3倍に増やしました。反対に、投てきの練習は半分以下に減らしました。

長年のトレーニングで技術はすでに十分、身についていると考え、常に正確な動きをすることで80メートルを安定して投げられることを目指してきました。※nhkウェブサイトより

基礎を大切に、自分の身体、力と向き合い、バランスの中で強くしてゆくトレーニング。

浅はかでなはない、大人の男の闘い方をそこに見ることができます。

誰かに頼る、何かの問題を後ろに持っていく、あるいは逃げる、そうしたことをせず、まっすぐに問題や自分自身と向き合い、世界のトップで闘い続ける室伏浩二先輩。

それが結果となり、また、国を超えた尊敬であったり、彼自身のアイデンティティ形成の上でのオリンピックになったりするわけです。

翻って、我々の仮想敵国がかの国であるとかそうではなくて、我々の国の根本的問題は、国旗・国歌に関する法律の件含め国内に存在するわけで、我が国の未来は、そうした我々自身の問題を解決してゆくことや、我々自身の考え方、行動の仕方次第で右にも左にも進んでゆくことであると思うのです。

隣の国が悪い、腹が立つ、だけではなしに、常に敵はわが弱き心であることを忘れず、真摯に問題や未来を見つめ続け、鍛え闘い続ける視線や言動こそが、結果となり、周りの国の尊敬や賛同にもつながってゆくのだ、と考えてやってゆく必要があるかと存じます。

ということで、室伏先輩の銅メダルに励まされてオリンピックネタ閉幕ということで、本日もお仕事に励みたいと存じます。

暑さ寒さも彼岸まで。

皆様もよいお盆休みをお過ごしくださいませ。

“ダットサン”復活☆ ~日産の世界戦略~

2012.08.10|shiozawa

最新の情報ではないのですが、ちょっと気になったのでこちらの話をご紹介です。

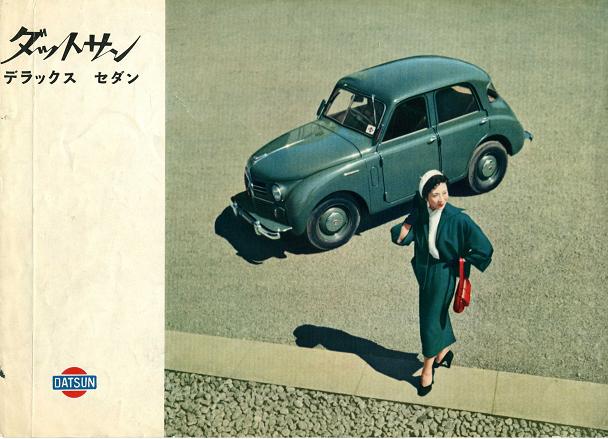

“ダットサン(DATSUN)”。

50代以上の方ならば誰もが知っているかつて一世を風靡した

日産(NISSAN)車のシリーズ。

今でも人気のある“ロードスター”や“ブルーバード”、“フェアレディーZ”も実はもともとダットサンシリーズから発売されていたそうです。

こちらが当時の

《ダットサン14型ロードスター》 昭和10年発売

ロードスターはもう80年くらい前から発売されていたのですね。おどろきです。

そしてこちらが

《ダットサン フェアレディ(1960年)》

クラッシックなデザインですが今見てもスポーティーでかっこいいですね。

そんなダットサン。

復活するようです☆

■日産「ダットサン」復活へ 新興国向けに14年発売

日産自動車のカルロス・ゴーン社長は20日、インドネシアの首都ジャカルタで記者会見し、創業期の代表的なブランド「ダットサン」を新興国向けに復活させ、低価格車を発売すると発表した。日本の自動車大手で新興国専用ブランドを設けるのは日産が初めて。

まずインド、ロシア、インドネシアの3カ国で2014年に売り出す。ゴーン社長は「ダットサンは手ごろな値段で信頼性が高い車の代名詞だ。このブランドで低燃費の安い車を提供する」と述べた。

ダットサンは1981年に「ニッサン」ブランドに統合された。日産は現在、高級車向けに「インフィニティ」のブランドがあり、特徴を分けた三つのブランドを持つことになる。

<新ダットサンのロゴ>

引用:朝日新聞

“なんで今更?”と思うかもしれませんが、

初めて発売された1931年に作られた“当時のコンセプト”を見れは一目で納得です。

当時ダットサン車は、

1)国産車である

2)値段が安い(価格:1350円)

3)日本の道路事情に適している

4)燃料費が安い

5)無免許で運転できる(当時気筒容積が750cc以下の自動車は運転免許が不要だった)

車はなかなか高くて買えなかった当時。

そんな日本国民のニーズに合致した“皆の手に届く車”であったことがよくわかります。

そこで、現在。

アジアを中心とした新興国が今急成長中。

かつてダットサンが一世風靡した当時の日本と類似しています。

ですから、先ほど上げた5つの点のうち特に2,3,4は新興国のニーズにまさに合致。

素晴らしい。

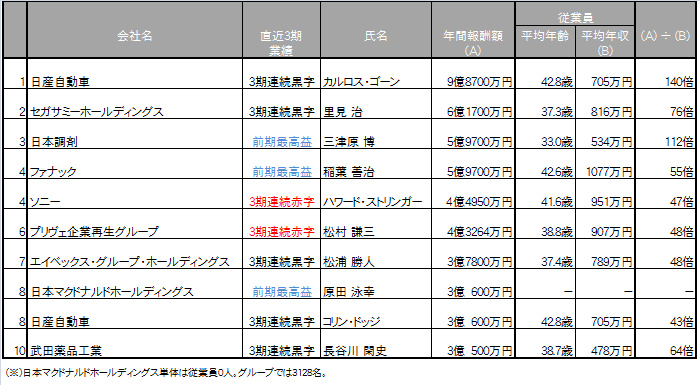

さすが2011年度の役員報酬番付日本第一位のカルロス・ゴーン氏。

引用:IROIRO

そんなニッサンですが、

具体的な今回の“ダットサン復活計画”ですがざっくりした戦略はこんな感じのようです。

■復活ダットサン、“新興国の視点”で自動車産業を進化

日産自動車が2014年に新興国専用ブランド「ダットサン」を立ち上げ、まずはインド、インドネシア、ロシアの3カ国の市場開拓へ攻勢をかける。

インドでの価格は50万円前後とする見通し。

こうした超低価格をテコに、16年度まで3カ国での日産の新車販売台数に占める「ダットサン」の比率を3分の1から2分の1程度と事業の柱となる存在に高めていく。

「自動車の世界市場の3分の1から半分を占めるのはブラジル、ロシア、インド、中国(BRICs)をはじめとする新興国だ。新興国の市場は今、発展の過程にあり、日本で半世紀前に目にしたモータリゼーションの歴史が繰り返されようとしている。日本の1950~60年代は、経済成長のなかで非常に意欲的で前向きな中流層が拡大し、自動車に対する需要が盛り上がった。そのとき、モダンで丈夫、値段も安くて敷居の低い車として『ダットサン』が生まれた。消費者ニーズに密着したブランドだったのだ」

「今、BRICsだけでなく、インドネシアや中東、アフリカ諸国でもかつての日本と同じ現象が起きている。人口の大部分が豊かになり、消費に前向きになっている。日産にはかつてのモータリゼーションを『ダットサン』で支えたノウハウがあり、新興国の成長を取り込めるはずだ」

引用:日経新聞

まさに“鉄は熱いうちに叩け”。

今は販売価格50万円前後ということで薄利ではありますがシェアを増やしてブランド価値をその国に根付かせる。

それを第一ステップとしているようです。

かつて日本で成功したことのある方法。

遠いところに答えがあるわけではなく、意外と身近な“過去”に答えがあるのかもしれません。

経済が停滞している日本。

国の政策の失敗としか思えませんが、

もしかしたら今回のダットサン復活のように政治も“過去”にヒントがあるのかもしれません。

ありがとうございます。